第一章 日常の亀裂と不吉な幻視

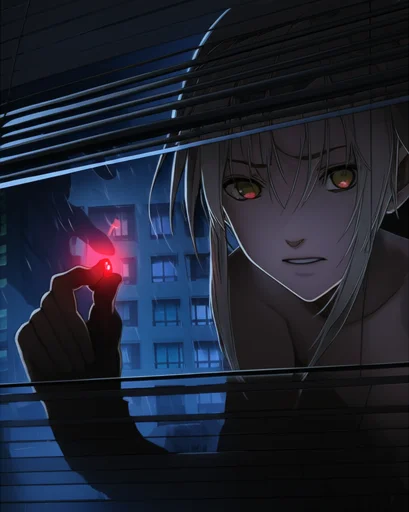

冷たい雨が、アスファルトを打ち付ける音だけが響く夜だった。日野朔は、ぼんやりとヘッドライトの光が滲む窓の外を見ていた。ここ数日、まともに食事も睡眠もとれていない。妹の陽菜が、忽然と姿を消してから、もう三日が経つ。警察の捜査は進展がなく、焦燥だけが朔の心を苛んでいた。

その日、朔は陽菜の部屋に残された僅かな手掛かりを求めていた。散らかった雑誌の山、ベッドサイドに置かれた読みかけの文庫本、そして、埃を被った古いオルゴール。どれも陽菜の日常を物語るものばかりで、失踪の手掛かりになりそうなものは何もない。

その時、視界が歪んだ。

部屋の隅に置かれた、陽菜が大切にしていた観葉植物の鉢植えが、突然、土の中から血を噴き出すかのように赤く染まった。葉は萎れ、幹は枯れて、まるで何かに蝕まれたように黒ずんでいく。そして、その背後に、血まみれの陽菜が倒れているのが見えた。顔は青白く、生気がない。絶叫しようとしたが、喉から声が出ない。

「陽菜!」

朔は幻影に向かって手を伸ばした。しかし、指先が触れる寸前、幻影は泡のように弾け、何もなかったかのように元の部屋に戻った。観葉植物は青々と茂り、床には血の痕跡もない。

頭痛がする。この感覚は、昔から朔を苦しめてきたものだ。特定の条件下で、未来の「破滅的な光景」を幻視する能力。その幻視は、常に断片的で、鮮明ではない。そして、過去にこの能力のせいで、朔は恋人を失った。予知した事故を避けようとした朔の行動が、かえって事故を引き起こしたのだ。それ以来、朔はその能力を深く封印し、忘れようと努めてきた。しかし、陽菜が消えた今、それが再び蘇ったのだ。

朔は震える手でスマートフォンを握りしめた。幻視の中で陽菜が倒れていた場所は、薄暗い倉庫のような空間だった。特徴的なのは、壁に描かれた奇妙なシンボル。それは、朔が過去に偶然目にした、あるカルト教団のマークに酷似していた。

「まさか……」

警察に話しても信じてもらえるはずがない。再びあの悪夢が始まるのか。それでも、陽菜の命が関わっている。朔は立ち上がるしかなかった。雨音だけが、朔の心を冷たく覆い尽くしていた。

第二章 過去の傷痕と追われる影

朔は、幻視に現れたシンボルを元に、かつてメディアを騒がせたカルト教団「暁光の眼」に関する情報を集め始めた。インターネットの片隅に残された記事、古びた雑誌の特集記事。どれもが、教団が「未来を操る力」を信奉し、特別な「視える者」を崇めていたことを示唆していた。そして、教団の最後の拠点とされた場所が、市外れの古い廃工場であることがわかった。あの幻視の場所と酷似している。

翌日、朔は廃工場へと向かった。埃っぽい空気が喉に張り付き、錆びた鉄の匂いが鼻腔を刺激する。踏み込むたびに軋む床、窓から差し込む光が、舞い上がる塵を金色に染めている。工場の中は、予知で見た光景そのものだった。あの血まみれの陽菜が倒れていたであろう場所に、朔は思わず息を呑んだ。しかし、そこには何もなかった。血痕も、争った形跡も。ただ、床に奇妙な模様が描かれた古い布が落ちていた。それは、幻視で見たカルト教団のシンボルではない。より複雑で、螺旋を描くような幾何学模様。

「また、だ…」

幻視は、真実を教えてはくれない。いつも肝心な部分が欠落しているか、あるいは偽りなのだ。恋人を失った時の記憶が、脳裏をよぎる。あの時も、朔は幻視に翻弄され、結果的に最悪の未来を招いた。再び同じ過ちを犯すのではないかという恐怖が、朔の心を蝕む。

その時、背後で微かな物音がした。朔は振り返ったが、そこには誰もいない。しかし、微かに香る甘い匂いに、朔は身構えた。以前、陽菜がつけていた香水と似ているが、もっと濃密で、人工的な匂い。

「誰かいるのか!」

朔が叫ぶと、物音は止まった。だが、廃工場の奥へと続く暗い通路から、何者かの視線を感じた。朔は意を決して、その通路へ足を踏み入れた。

通路の先は、地下へと続く階段になっていた。湿気を含んだ冷たい空気が肌を撫でる。階段を降りるごとに、足元から嫌な音が響く。地下には、電気系統が破壊されたと思しき部屋が広がっていた。そこには、錆びた実験器具のようなものや、奇妙な配線が剥き出しになった機械が散乱している。

朔が部屋の中心に足を踏み入れた瞬間、再び視界が歪んだ。今度は、目の前の機械から、眩い光が放たれ、朔の脳裏に直接、映像が流れ込んできた。それは、陽菜の記憶の断片だった。

陽菜が、あの奇妙な螺旋模様の布を手に、誰かと話している姿。その相手は、フードを深く被っていて顔は見えない。そして、陽菜が苦しそうに、しかし決意に満ちた表情で何かを頷いている。その光景は、幻視のように破滅的ではなかったが、陽菜が何か秘密を抱えていたことを明確に示していた。

突然、視界の光が消え、朔は膝から崩れ落ちた。頭が割れるように痛む。

朔の背後から、低い声が聞こえた。

「やはり、あなたもここに辿り着きましたか、日野朔」

振り返ると、そこに立っていたのは、フードを被った男だった。その顔は影に隠れて見えないが、朔はどこかで会ったことがあるような、奇妙な既視感を覚えた。

「陽菜はどこだ。お前は、何者だ」朔は声を絞り出した。

男は静かに答えた。「貴方の妹さんは、貴方の未来のために、ここにいるのですよ」

その言葉が、朔の心を深く抉った。未来のために? 陽菜は、何かの犠牲になっているのか。あるいは、自らの意志で、何かに関わっているのか。朔の混乱は深まるばかりだった。

第三章 反転する真実

男は、自らを「観測者」と名乗った。そして、朔の能力について、驚くべき真実を語り始めた。

「貴方の能力は、未来を予知する力ではありません。正確には、『破滅へと導く未来』を映し出し、そしてその破滅を避けようとする貴方の行動を誘発することで、結果的にその破滅へと繋げてしまう、一種の『誘導装置』です」

朔は絶句した。誘導装置? 自分が、破滅の引き金だったというのか?

「貴方が過去に経験した事故も、その一つです。貴方が愛する女性の死を予知し、それを避けようと動いた結果、その行動こそが彼女を死へと導いた。貴方の能力は、まさに『終焉の螺旋』なのです」

そして、観測者はさらに衝撃的な事実を告げた。

「陽菜さんは、その真実に気づいていました。そして、貴方の能力が引き起こすであろう、より大きな破滅を食い止めるために、自ら行動を起こしたのです」

朔の心が、氷のように冷え切っていく。「陽菜が……僕を騙していたとでも言うのか?」

「いいえ、陽菜さんは貴方を心から愛していました。だからこそ、貴方が自分自身で破滅を引き起こす未来を変えようとしたのです」

観測者は、朔が見た幻視は、陽菜が仕組んだものだと明かした。朔の幻視能力を逆手に取り、朔をこの地下施設へと誘導するための、偽りの予知。

「貴方の予知能力は、特定の『波長』に反応します。陽菜さんは、貴方と同じ『波長』を持つ、私達『観測者』の一員と協力し、この装置を使って貴方に偽りの幻視を送ったのです。目的は、貴方の能力の暴走を止めること。貴方の能力は、成長するにつれて、無意識のうちに周囲の人間や世界にも、破滅の連鎖を広げていく危険性があるのです」

朔の頭の中で、全てのピースがカチリと嵌まる音を聞いた。廃工場の床にあった奇妙な螺旋模様の布。それは、朔の波長を操作するための「増幅装置」のようなものだったのだ。陽菜が見せた苦しげな表情。それは、朔を騙すことへの罪悪感と、朔を救うための決意の表れだったのか。

「陽菜はどこだ! 陽菜に会わせろ!」

朔は叫んだ。目の前の男の言葉が真実なら、陽菜は今、朔の「破滅の螺旋」を止めるために、何かをしている。

観測者は、暗い部屋の奥を指差した。

「彼女は、貴方の能力を完全に封じるための最終段階に入っています。この装置は、貴方の能力の源である『波長』を吸収し、世界からその存在を消し去るためのものです。しかし、そのためには、術者自身の生命エネルギーを大量に必要とします」

朔の視線の先にあったのは、ガラス製のカプセルだった。中に横たわっていたのは、紛れもなく陽菜だった。顔色は青白く、弱々しい息遣いが聞こえる。カプセルからは、複雑な配線が伸び、装置へと繋がっている。

「陽菜!」

朔はカプセルに駆け寄った。陽菜の頬に触れる。冷たい。

陽菜はゆっくりと目を開けた。その瞳は、涙で潤んでいた。

「お兄ちゃん……ごめんなさい……」

「馬鹿なこと言うな! 止めろ、こんなこと!」

朔はカプセルを叩き、装置を破壊しようとした。だが、観測者が朔の腕を掴んだ。

「彼女の犠牲なくして、貴方の、そして世界の破滅は止まりません。貴方の能力は、あまりにも危険なのです」

陽菜は、かすれた声で言った。「お兄ちゃん、もう……苦しまないで。私の幻視は、未来を知ることで、お兄ちゃんが自分自身を傷つける姿だった。だから……私は、この未来を変えたかった」

朔が見ていた「血まみれの陽菜」の幻視は、実は陽菜の死ではなく、朔が自分の能力のせいで、再び愛する者を失う、その「絶望の未来」を映していたのだ。そして、陽菜はその未来を回避するため、自らの命を犠牲にしようとしていた。

朔の価値観は、音を立てて崩れ落ちた。自分は、救世主だと思っていた。しかし、実際は、周囲を破滅へと誘う存在だった。そして、その自分を救うために、妹が命を懸けている。この上ない絶望と、深い悲しみが朔を襲った。

第四章 終焉の螺旋の果てに

朔は、陽菜の瞳に映る決意を見た。それは、決して揺らぐことのない、深い愛と犠牲の覚悟だった。自分を救うために、妹が自ら選んだ道。朔には、最早、止める術も、止める資格もなかった。

朔は震える手で、カプセルのガラスにそっと触れた。陽菜も、その手のひらに自分の手を重ねるように、カプセルの内側から手を伸ばした。ガラス越しに触れる、冷たい感触。

「陽菜……ごめん、な」

朔の目から、大粒の涙が溢れ落ちた。それは、己の無力さ、妹の愛への感謝、そして、永遠の別れを予感させる、悲痛な涙だった。

装置が、再び光を放ち始めた。今度は、より強く、より深く、部屋全体を包み込むような光だった。陽菜の顔から、少しずつ生気が失われていく。だが、その表情は、どこか穏やかで、微笑みを湛えているようにも見えた。

「お兄ちゃん、未来は、決まってなんかいないよ……」

それが、陽菜の最後の言葉だった。光がピークに達し、そして、ゆっくりと収束していく。カプセルの中の陽菜は、まるで眠りについたかのように、静かに横たわっていた。その手は、未だ朔の手に重ねられたままだ。

光が完全に消え去った後、朔は自分の身体の変化に気づいた。頭痛が消えていた。視界がクリアになった。そして、何よりも、未来の破滅を告げるあの幻視が、二度と現れることはないだろう、と本能的に理解した。能力は、完全に消滅したのだ。陽菜の犠牲によって。

朔は、カプセルの前から立ち上がった。その顔には、深い悲しみが刻まれているが、かつてのような焦燥や混乱はなかった。代わりに、静かな覚悟と、妹への尽きることのない感謝があった。

「観測者、陽菜は……」

観測者は静かに首を振った。「彼女の生命反応は、消えました。しかし、彼女の『波長』は、貴方の能力を完全に封じ、この世界から『終焉の螺旋』の呪いを一つ消し去りました。彼女は、本当に、この世界の、そして貴方の救世主です」

朔は、地下施設を後にした。外は、雨が上がり、東の空が白み始めていた。都会の喧騒が、遠くから微かに聞こえてくる。陽菜は、もういない。しかし、彼女が遺したものは、あまりにも大きかった。朔は、自分の能力に翻弄され、未来に縛られて生きてきた。しかし今、朔は未来を知らない。真っ白な、何も書かれていない未来が、目の前に広がっている。

見えない未来は、時に恐怖を生む。だが、知ることのできない未来だからこそ、そこに無限の可能性が秘められていることを、朔は陽菜から教えてもらった。あの時、幻視に囚われず、陽菜を信じるべきだった。しかし、その過ちもまた、朔にとって大切な経験となった。

朔は、空を見上げた。夜明けの光が、朔の顔を優しく照らす。その瞳には、もはや過去の影はない。未来は、自分で選び、自分で切り拓くものだ。陽菜の犠牲を無駄にしないためにも、朔は、今日から、新たな一歩を踏み出すことを決意した。たとえ、どれほど苦しく、どれほど寂しくても、この胸に秘めた妹の愛を抱きしめて。