第一章 蔵に眠る歌声

古文書修復師である俺、響わたるには、秘密がある。幼い頃から、古い物に触れると、その物が経てきた時間の断片が「音」として頭の中に流れ込んでくるのだ。それは祝福ではなく、むしろ呪いに近い。大抵の場合、聞こえてくるのは意味をなさないノイズの奔流だ。風の音、遠い喧騒、布が擦れる微かな衣擦れ。それらが混濁した不協和音は、俺を現実から引き剥がし、絶え間ない頭痛の種となってきた。だから俺は、仕事以外で古い物に触れることを極力避け、人との関わりも最小限にして生きてきた。

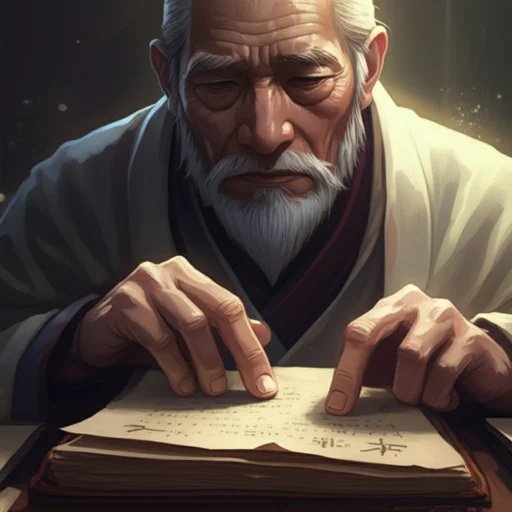

その日、俺が訪れたのは、山深くひっそりと佇む旧家だった。当主の老紳士から、先代が集めたという蔵の古書の整理と修復を依頼されたのだ。埃と黴の匂いが混じり合った、時間の澱が沈殿するような空気が肺を満たす。いつものように、分厚い革の手袋を嵌め、俺は黙々と作業を開始した。書物を一冊ずつ手に取り、虫損や破損の状態を確認していく。その度に、紙が漉かれる音、墨をする音、ページをめくる無数の指先の音が、頭の中で囁くように響くが、慣れたものだ。意識のフィルターをかければ、仕事に支障はない。

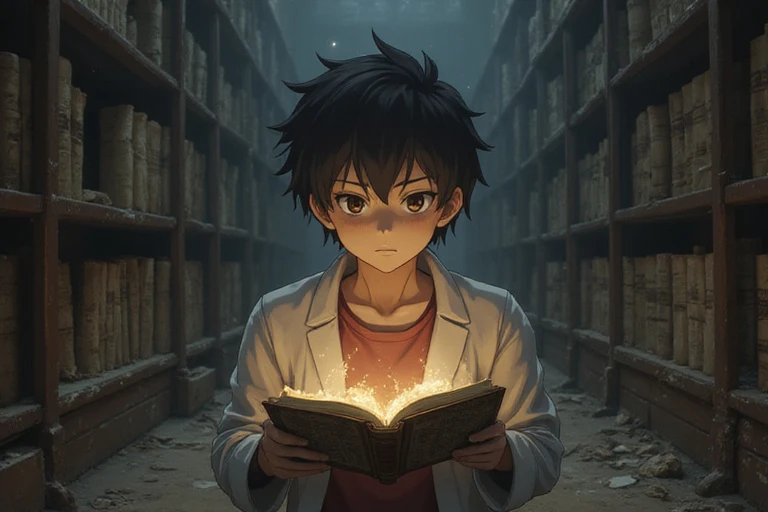

問題が起きたのは、蔵の最も奥まった場所、山と積まれた葛籠の陰に隠されていた桐の小箱を見つけた時だった。それは何百年もの時を経たものであろう、木肌は黒ずみ、角は丸くすり減っている。何の変哲もない、ただの古い箱。だが、指先がそれに触れた瞬間、俺は激しいめまいに襲われた。

いつものノイズとは全く違う、鮮烈な「音」が鼓膜を突き破って脳髄に直接流れ込んできたのだ。

―――ゴウ、と空気を揺るがす炎の音。パチパチと梁が爆ぜ、崩れ落ちる轟音。人々の悲鳴と怒号。そして、その全てを貫いて、凛と響き渡る、澄み切った少女の歌声。

それは、悲しみと祈りを編み込んだような、聴く者の心を締め付ける旋律だった。これまで俺が聞いてきた過去の残響は、全てが色褪せたモノクロームの音だった。だが、この歌声だけは、鮮やかな色彩を持っていた。炎の赤、絶望の黒、そして歌声そのものが放つ、透明な光の色。

俺は思わず箱から手を離し、荒い息をついた。心臓が早鐘を打っている。なんだ、今のは。あれほど鮮明で、感情を揺さぶる「音」は初めてだった。呪いとしか思えなかったこの能力が、初めて俺に意味のある何かを伝えようとしている。そんな予感がした。

箱の中は空だった。しかし、底板に一枚だけ、古びた和紙が張り付いていた。俺は手袋を外し、震える素手でそっと和紙に触れた。再び、あの歌声が微かに響く。

この歌声の主は誰なのか。この箱は、どんな運命を辿ってきたのか。初めて、俺は過去の音の源流を、自らの意志で探ってみたいと、強く思った。それは、俺の灰色の日常が、鮮やかな色彩を帯び始めた瞬間だった。

第二章 音の断片を追って

蔵から持ち帰った桐の小箱と和紙は、俺の小さな修復工房で静かな存在感を放っていた。以来、俺は本業の傍ら、この箱が秘めた謎に取り憑かれたように調査を始めた。旧家の当主に尋ねても、「そんな箱があったことすら知らなかった」という返事しか得られなかった。手掛かりは、俺の耳だけに残るあの歌声と、一枚の和紙だけだ。

和紙には、墨で何か図形のようなものが描かれているが、経年劣化とシミでほとんど判読できない。俺は修復師としての知識を総動員し、赤外線撮影や薬品による分析を試みたが、決定的な情報は得られなかった。

行き詰まった俺は、原点に立ち返ることにした。自分の能力を、もっと積極的に使ってみようと決めたのだ。それは、ノイズの濁流に自ら飛び込むようなもので、恐怖がなかったわけではない。だが、あの歌声の真実を知りたいという渇望が、恐怖に勝っていた。

俺はまず、箱が作られたであろう時代を特定するため、様々な年代の木材や古道具に触れ、聞こえてくる音の「質感」を比較していった。江戸初期の調度品からは、武士たちの硬い足音や、町人の活気ある声が聞こえる。幕末の品々には、どこか不穏な風の音や、蒸気機関の遠い汽笛が混じる。それらの音と、桐箱から聞こえる炎の音、人々の言葉の訛りを照合していく。それは、膨大な音のアーカイブから、一つの旋律を探し出すような、途方もない作業だった。

数週間が過ぎた頃、俺はひとつの仮説にたどり着いた。この箱は、おそらく戦国時代の終わり、世がようやく安寧を取り戻そうとしていた、まさにその境界線のような時代に作られたものだろう。箱から聞こえる悲鳴には、戦の記憶が生々しく残っている一方で、歌声には平穏への祈りが込められているように感じられたからだ。

歌声の主は、戦乱で家族を失った孤児だろうか。あるいは、政略結婚で遠い地に嫁がされ、故郷を想って歌う姫君か。想像は膨らみ、俺の中で、名もなき少女の姿が次第に輪郭を結んでいった。彼女はどんな顔で、どんな想いでこの歌を歌っていたのだろう。俺は、歴史の記録には決して残らない、一人の人間の生きた証に触れているのだという事実に、打ち震えた。

この感情は、今までの俺にはなかったものだ。ただのノイズと切り捨てていた過去の残響が、一つ一つ意味のある「声」として聞こえ始めていた。俺は、歴史に埋もれた彼女の物語を、この手で掬い上げたいと願うようになっていた。彼女を、忘却の淵から救い出したい。それはもはや、単なる知的好奇心ではなく、時を超えた共感と、使命感のようなものに変わっていた。

第三章 人形が見た夢

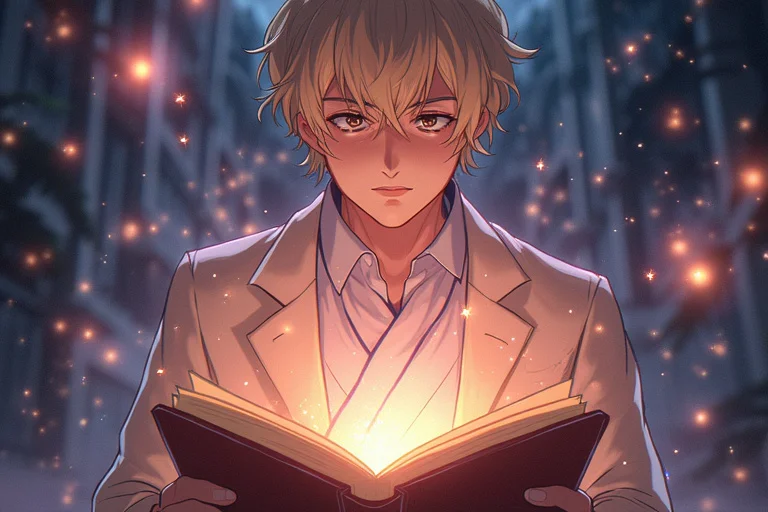

和紙の研究は、ある日、思わぬ方向から進展した。俺が懇意にしている大学の史料分析室で、最新の多波長スキャナーを使わせてもらえることになったのだ。和紙をスキャンし、特定の波長の光を当てると、これまで見えなかったインクの痕跡が、モニター上に淡い光の線として浮かび上がった。

「これは…」

思わず息を呑んだ。それは、文字ではなかった。歯車、ぜんまい、カム、クランク…。無数の精密な部品が複雑に組み合わさった、極めて精巧な機械の設計図だった。そして、その中央には、人の形をした何かが描かれている。

俺は愕然とした。これは一体何なのだ。混乱する頭で、俺はもう一度、あの桐箱にそっと触れた。そして、意識の全てを集中させ、音の深淵へと潜っていった。

―――聞こえる。キィ、キィ、と金属を削る音。木を磨く滑らかな音。そして、ぜんまいが巻かれる、心地よい緊張をはらんだ音。職人らしき男たちの話し声。「もう少しだ」「この『うたひめ』が完成すれば、殿もお喜びになるだろう」「これぞ、泰平の世を祝うにふさわしい絡繰(からくり)よ」。

『うたひめ』。

その言葉が、雷のように俺の脳を撃ち抜いた。全ての断片が、一つの像を結んだ。

俺がずっと追い求めていた、あの澄んだ歌声の主は、人間ではなかったのだ。

彼女は、この設計図を元に作られた、自動演奏人形(オートマタ)だった。俺が悲劇のヒロインだと信じていた存在は、精巧な歯車とぜんまいで動く、一体の絡繰人形だったのである。

燃え盛る炎と悲鳴は、人形が作られていた工房が、戦の残党による焼き討ちに遭った時の記憶だったのだ。人々は人形を守ろうとし、そして死んでいった。桐箱は、完成した人形を領主へ献上するために用意されたものだったが、その役目を果たすことなく、炎の中で人形と共に焼け落ちたのだろう。

全身から力が抜けていくようだった。俺が救いたいと願った少女は、はじめから存在しなかった。俺が感じていた時を超えた共感は、ただの独りよがりな幻想だったのか。虚しさが、冷たい霧のように心を覆っていく。

だが、その虚しさの底から、新たな感情が静かに湧き上がってきた。

人間ではない。だが、この人形は、確かに「生きていた」のではないか。名もなき職人たちの夢と技術の結晶として生まれ、人々の祈りをその歌声に乗せ、そして炎の中で、作り手たちと共に最期を迎えた。その短い生涯は、人間のそれと何ら変わりのない、尊い一つの「歴史」だったのではないか。

俺は、自分の視野の狭さを恥じた。歴史とは、人間だけの物語ではない。人に作られ、人に使われ、そして人と共に時を過ごした「物」たちにも、それぞれの物語がある。声なき彼らの記憶が、俺の能力を通して、今、悲痛な叫びを上げている。

俺は、人間の歴史だけでなく、物に宿る声なき声にも耳を傾けなければならない。俺の能力は、そのためにあるのかもしれない。俺の中で、何かが根底から覆った。呪いだと思っていた能力が、世界の見方を変える鍵に思えた。

第四章 時を超える音色

あの日から、俺の工房での日々は一変した。俺は、古文書修復師としての技術と知識、そして「音を聴く」能力の全てを懸けて、あの絡繰人形『うたひめ』を現代に蘇らせることを決意した。それは、歴史の再現であり、失われた魂への鎮魂でもあった。

設計図の解読は困難を極めた。和紙に残された情報は不完全で、何度も古文書や当時の技術資料を読み解き、試行錯誤を繰り返した。工房の片隅で、俺は来る日も来る日も、木を削り、金属を叩いた。部品を一つ作るたびに、俺はオリジナルの桐箱に触れ、そこに残る職人たちの「音」を聴いた。ヤスリをかける微かな音、槌を打つリズム、仲間と交わす笑い声。それらの音は、何百年も前の職人たちの息遣いを、手の温もりを、俺に伝えてくれた。俺は一人ではなかった。時を超えた師たちに導かれながら、少しずつ人形を組み上げていった。

そして、季節が一周した頃、ついに『うたひめ』は完成した。

小袖をまとった、背丈一尺ほどの可憐な人形。その姿は、俺が勝手に思い描いていた少女の面影と、不思議と重なって見えた。俺は唾を飲み込み、震える指で、人形の背中にあるぜんまいをゆっくりと巻いた。

チチチチ…と、ぜんまいが緊張を蓄える音が、静寂に満ちた工房に響く。

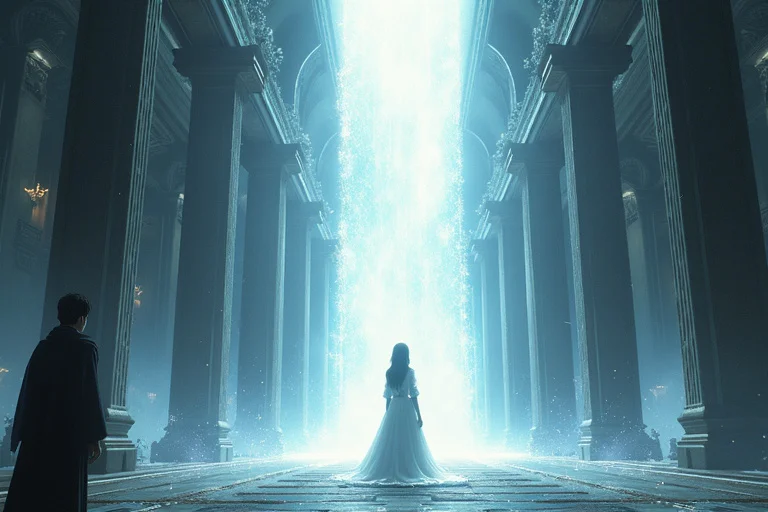

全て巻き終え、そっと人形を台の上に置く。時が止まったかのような沈黙。やがて、カチリ、と小さな音がして、人形の首がしなやかに傾ぎ、腕がゆっくりと持ち上がった。そして、その小さな口が開かれ―――。

澄み切った、あの歌声が工房を満たした。

それは、俺が蔵で初めて聴いた、あの旋律。だが、以前のような悲痛さはなく、どこまでも穏やかで、優しい音色だった。まるで、長い眠りから目覚め、再び歌えることを喜んでいるかのようだ。

俺は、流れ落ちる涙を拭うことも忘れ、ただ立ち尽くしてその歌声を聴いていた。

歴史とは、権力者や英雄が紡ぐ壮大な叙事詩だけではない。それは、名もなき職人が一つの人形に込めた夢であり、戦火に消えた工房の記憶であり、そして、四百年の時を経て蘇ったこの小さな歌声でもあるのだ。無数の声なき声の集積、それこそが、俺たちが生きるこの世界の土台を成している。

俺の能力は、呪いではなかった。それは、歴史の片隅で忘れ去られた声たちを聴き、その物語を未来へ繋ぐための、ささやかな贈り物だったのかもしれない。

『うたひめ』の歌声に包まれながら、俺は静かに決意した。これからも、聞き手として、この世界に満ちる時の残響に耳を澄まそう。そして、その声を一つでも多く、掬い上げていこう。俺の隣で歌い続ける人形は、その果てしない旅路の、最初の道しるべとなってくれるはずだ。