江戸の町に、子供たちの笑い声を運ぶ男がいた。名を喜八という。表向きは、精巧なからくり人形や玩具を作る職人だ。その手から生み出される木製の鳥はまるで生きているかのように羽ばたき、豆狸は愛嬌たっぷりに太鼓を叩いた。温厚でいつも笑顔を絶やさない喜八を、悪く言う者はいなかった。

だが、江戸の闇にはもう一つの顔が囁かれていた。理不尽な力に泣く弱き者が、最後の望みを託すという仕掛け人――『絡繰屋』。決して姿を見せず、金で依頼を請け負い、悪人を闇に葬る。その手口は常に巧妙で、まるで不運な事故か、あるいは天罰が下ったかのようにしか見えない。現場にはただ一つ、親指の爪ほどの木製の歯車が残されるだけだった。

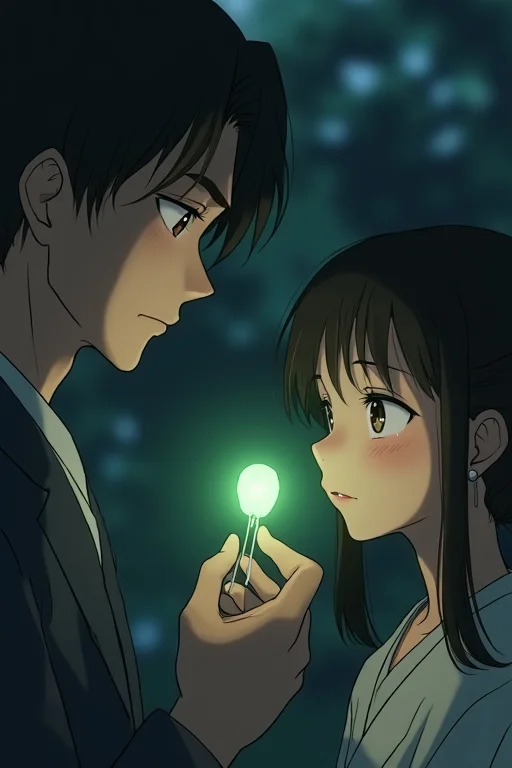

その日、喜八の仕事場に、飛脚問屋の看板娘であるお凛が駆け込んできた。

「喜八さん、大変だよ!角の蕎麦屋の勘太さん一家が……」

お凛は江戸中の噂話に通じる、喜八の唯一の窓口だった。彼女の話によれば、勘太は呉服問屋『大黒屋』の主人、伝兵衛から借りた金の返済が滞り、一人娘のお美代を吉原に売るよう迫られているという。伝兵衛は表向きこそ人の好い商人だが、裏では高利で金を貸し、人の不幸を蜜の味とする蛇のような男だった。

「わかった。引き受けよう」

喜八は、作りかけの木兎(みみずく)の手を止め、静かに頷いた。その瞳の奥に、昼間の温厚さとは相容れない、冷たい光が宿っていた。

数日後、喜八は大黒屋に職人として出入りしていた。店の看板からくり時計の修理を口実にして。

「これは見事な細工ですな。さすがは大黒屋さんだ」

喜八は伝兵衛におべっかを使いながら、屋敷の隅々まで目を光らせる。人の流れ、警備の抜け穴、そして標的の習慣。伝兵衛は毎夜、丑三つ時になると、一人で奥にある土蔵へ入っていく。そこには、帳簿には載らない悪どい儲けが隠されているに違いなかった。

喜八は蔵の構造を調べ、ある仕掛けに気づいた。蔵の入口は二重扉になっており、内側の鉄扉は、床下にある複雑な歯車の連動によって開閉する。これこそ、伝兵衛が己の欲を守るために作らせた、自慢の防犯装置だった。

(おあつらえ向きの舞台じゃないか)

喜八の口元に、かすかな笑みが浮かんだ。

決行は三日後の夏祭り。江戸中が提灯の灯りと人々の熱気に浮かれる夜だ。

その夜、喜八は黒装束に身を包み、大黒屋の屋根裏に潜んでいた。下では祭りの喧騒が遠く聞こえる。やがて、目論見通り、酔って上機嫌の伝兵衛が、手燭を片手に土蔵へと向かってきた。

用心棒の浪人が周囲を改めた後、伝兵衛は一人で蔵の中へ入る。床板を外し、複雑な手順で歯車を回すと、ゴゴゴという重い音を立てて内側の鉄扉が開いた。

(……今だ)

喜八は息を殺し、屋根裏から一本の細い糸を垂らした。糸の先には、彼が細工した小さな楔(くさび)が結ばれている。狙うは、鉄扉を制御する歯車の、ただ一点。

伝兵衛が蔵の中で金箱を前に悦に入っている隙に、喜八はそっと糸を引いた。楔が歯車の隙間に吸い込まれるように滑り込み、カチリと小さな音を立てて嵌まる。それは、この巨大なからくりの、ほんの僅かな綻び。

しばらくして、満足した伝兵衛が蔵から出ようと、再び歯車を操作した。だが、扉は動かない。

「む?どうしたことだ」

焦った伝兵衛が、さらに力を込めて歯車を回した、その瞬間だった。

ガキンッ!

凄まじい金属音と共に、喜八が仕掛けた「逆さからくり」が作動した。楔によって狂った歯車は逆回転を始め、本来開くはずの鉄扉を、猛烈な勢いで閉ざしたのだ。

「な、何だ!?」

驚いた伝兵衛が扉に駆け寄るが、びくともしない。それだけではなかった。ギギギ…と不気味な音を立て、今度は蔵の天井がゆっくりと下がり始めたのだ。

「ひ、ひぃぃぃっ!」

伝兵衛の悲鳴が蔵の中に木霊する。これも彼自身が万一のためにと設けた、侵入者を圧殺する罠だった。己の欲望が生み出した仕掛けが、今、その主人に牙を剥いていた。

「助けてくれ!誰か、誰かおらぬか!」

壁を叩き、絶叫する伝兵衛の声は、祭りの喧騒にかき消されて誰にも届かない。天井は刻一刻と迫り、彼の影をじわじわと飲み込んでいく。

闇の中、喜八は静かにその場を後にした。彼の仕事は終わった。

翌朝、大黒屋の土蔵からは、無残に潰れた伝兵衛の亡骸が見つかった。番頭は「旦那様は、ご自分で作らせた仕掛けの操作を誤ったに違いない」と震え、人々は欲深い男の末路だと噂した。蔵の扉の隅には、陽の光を受けて鈍く光る、小さな木製の歯車が一つ、落ちていた。

勘太の蕎麦屋には、お美代の明るい声が戻っていた。

そして喜八の仕事場では、からくりの木兎が完成し、本物そっくりに首を傾げていた。その傍らで、喜八は新しい玩具の図面を引いている。その横顔は、ただの心優しき職人のものだった。

江戸の闇に歯車が一つ落ちる時、また一つの涙が笑顔に変わる。絡繰屋の仕事に、終わりはない。