第一章 触れる色彩

世界から、色が褪せて久しい。かつて空を染めたであろう青も、夕日を燃やしたであろう赤も、今ではくすんだ灰色の濃淡に過ぎなかった。俺、エルマの瞳と同じ色だ。

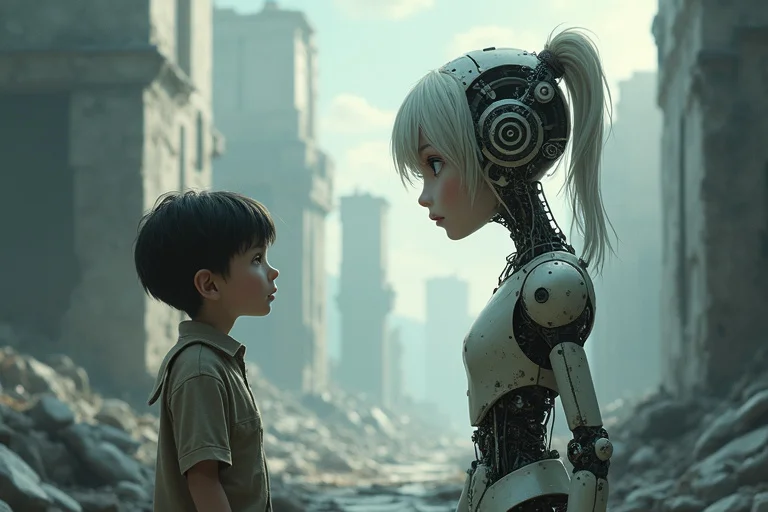

この街は瓦礫と沈黙でできている。俺は崩れた建物の壁に背を預け、通り過ぎる人々の気配に耳を澄ませた。戦争は、俺から感情というものを奪い去った。その代償のように、奇妙な能力だけが残された。俺は、他人の感情に『触れる』ことができる。

一団の兵士が、重い軍靴の音を響かせて通り過ぎる。彼らの体から立ち上る熱気が、俺の肌を焦がした。燃えるような赤。それは純粋な『怒り』の色だ。熱く、ひりつき、触れただけで火傷しそうなほどの暴力的な衝動。俺は思わず腕をさすった。

兵士たちとすれ違うように、老婆が幼子の手を引いて歩いていく。彼女たちから流れ出すのは、骨身に沁みるような冷気だった。凍てつくような青。深い『悲しみ』の色。その冷たさは肌の表面を滑り、心の芯まで凍らせていく。幼子の小さな手からも、同じ色の冷気が伝わってくるのが、たまらなく哀れだった。

時折、憎悪の奔流に出くわすこともある。それは無数の針で全身を刺されるような、刺々しい黒の痛みだ。怒りとも悲しみとも違う、ただ破壊だけを望む虚無の色。

俺は目を閉じる。この世界は、燃える赤と、凍る青と、突き刺す黒で満ちていた。かつて画家を目指したこの手が、今では他人の苦痛の色をなぞるだけ。そんなモノクロの日常に、俺はとっくの昔に慣れていた。

第二章 色石の砂時計

「あなたのような人間を探していました」

静かな声だった。振り返ると、そこに一人の女性が立っていた。仕立ての良い灰色の外套を纏い、その佇まいはこの荒廃した世界にはあまりに不釣り合いだった。彼女はアリアと名乗った。世界の調和を維持しようとする、古き組織の長だという。

「あなたのその『手』が、世界を救う鍵になるかもしれない」

アリアは俺の能力を見抜いていた。彼女は懐から、奇妙な砂時計を取り出して見せた。硝子の容器の中には、宝石を砕いたような色とりどりの砂が、不気味な光を放ちながらサラサラと落ちていく。

「『色石の砂時計』。世界に残された最後の感情の色を吸い上げ、そして増幅させる装置です。この砂がすべて落ちきった時、世界は完全なモノクロとなり、人々は感情そのものを永遠に失うでしょう」

彼女の言葉は淡々としていたが、その瞳の奥には確固たる意志が宿っていた。

「戦争を煽り、人々の感情を暴走させている元凶がいます。その源泉を断ち切らねば、世界の色彩は戻らない」

「俺にどうしろと?」

「その手で、感情の源を見つけ出してほしいのです。この砂時計が尽きる前に」

アリアの指が、砂時計の硝子にそっと触れる。その瞬間、俺の肌に微かな感覚が走った。それは赤でも青でも黒でもない、まだ名前を知らない、ごく僅かな温もりだった。俺は、理由の分からないまま頷いていた。この灰色の世界に、まだ触れたことのない色が残っているのなら、それを見てみたかった。

第三章 消えゆく黄金

アリアとの旅は、感情の濁流を遡るようなものだった。最前線に近づくほど、怒りと憎しみの色は濃くなり、俺の肌は常に火傷と切り傷の痛みに晒された。アリアはそんな俺を冷静に見つめ、ただ「進みなさい」と促すだけだった。

だが、そんな灼熱と極寒の世界の中で、俺は時折、不思議な色に触れることがあった。

それは、砲弾の雨の中、倒れた仲間に駆け寄る兵士の肩から。

それは、なけなしのパンを分け与える母親の手から。

それは、瓦礫の下から見つけた小さな花に微笑む子供の頬から。

陽だまりのような、温かく柔らかな感覚。絹の布でそっと撫でられるような、心地よい手触り。俺の目には、それが淡い黄金の光のように見えた。だが、その色はあまりに儚い。怒りの赤熱や悲しみの青冷に触れた途端、瞬く間に掻き消されてしまうのだ。

「この色は、何なんだ?」

俺の問いに、アリアは冷ややかに答えた。

「それは『揺らぎ』。世界の調和を乱す不必要なノイズです。それがあるから、人は判断を誤り、より深い絶望に囚われる」

彼女の言葉に、俺は拭いがたい違和感を覚えた。この黄金の色に触れている時だけ、俺は凍てついた心の奥に、ほんの少しの安らぎを感じていたからだ。これが、世界を乱すノイズだとは、どうしても思えなかった。

第四章 モノクロの真実

我々はついに、敵国の中枢とされる巨大な塔に辿り着いた。アリアは「元凶は、この最上階にいる」と言った。厳重な警備を抜け、螺旋階段を駆け上がる。扉を開けた先で俺たちを待っていたのは、玉座に座る支配者でも、邪悪な将軍でもなかった。

そこにあったのは、巨大な、あまりにも巨大な『色石の砂時計』だった。

街で見たアリアのそれとは比べ物にならない。高さは天井に届くほどで、無数の管が繋がり、まるで巨大な心臓のように脈動していた。そして、その硝子の向こうで、夥しい量の色砂が滝のように流れ落ちていた。世界中の感情が、この場所に集められていたのだ。

呆然とする俺の隣で、アリアが静かに口を開いた。

「これが、私の望んだ世界です」

その言葉の意味を理解するのに、数秒かかった。

「……どういうことだ?」

「戦争を仕組んだのも、人々の感情を吸い上げているのも、すべて私です」

アリアは巨大な砂時計に歩み寄り、愛おしむようにその表面を撫でた。

「私がこの世界から抹消したかった、たった一つの感情。それは『愛』です」

「愛、だと……?」

俺が触れた、あの陽だまりのような黄金の色。あれが、愛。

「愛があるから、人は執着し、嫉妬し、奪い合う。愛する者を失った悲しみは、やがて憎しみとなり、新たな争いの火種となる。この連鎖を断ち切るには、根源である愛を消し去るしかないのです」

彼女の計画は、こうだ。戦争で人々の怒りや悲しみを極限まで増幅させ、その色で世界を塗りつぶす。色が失われたモノクロの世界では、人々は愛のような複雑で繊細な感情を感知できなくなる。あの儚い黄金の色が、他の強い色に掻き消されてしまうように。

この巨大な砂時計は、そのための祭壇だった。

第五章 アリアの涙

「なぜ……」

俺の声は、自分でも驚くほどか細く、震えていた。

「なぜ、そこまでする」

アリアはゆっくりとこちらを振り返った。その灰色の瞳が、初めて揺らいで見えた。

「私にも、かつて愛する人がいました。この手で触れ、その温もりだけが私の世界のすべてでした。しかし、戦争が……くだらない争いが、彼を私から奪った」

彼女の過去が、言葉にならない色の奔流となって俺に流れ込んでくる。かつて彼女が感じたであろう、燃えるように鮮やかな愛の色。そして、それを失った時の、世界の全てが凍りつくような絶望の青。その青がやがて、全てを焼き尽くさんとする憎しみの黒へと変貌していく様を、俺は自分の肌で感じていた。

「愛を誰よりも深く知っていたのは、私です。その温もりも、それがもたらす地獄も。だからこそ、私が終わらせなければならなかった。未来の誰にも、この絶望を味わわせないために」

俺は、震える足で彼女に歩み寄り、その肩にそっと手を置いた。

その瞬間、俺は感じた。これまで触れたことのない、全く新しい色を。それは、凍てつくような深い悲しみの青と、陽だまりのように温かい自己犠牲の愛の金が、矛盾したまま溶け合っている、途方もなく複雑な色だった。燃えるほどに熱く、同時に凍えるほどに冷たい。彼女の行為は、愛を憎んだ末の復讐などではなかった。愛しすぎたが故の、究極の悲しみと自己犠牲だったのだ。

アリアの頬を、一筋の涙が伝った。それは、この灰色の世界で見た、初めての「雫」だった。

第六章 透明な世界

巨大な砂時計の、最後の砂が落ちようとしていた。くびれた硝子の向こうで、最後の数粒がキラキラと輝いている。あれが落ちれば、アリアの願いは成就し、世界から愛は完全に消え去る。争いのない、静かなモノクロの世界が訪れるのだろう。

俺は、アリアの手を握った。彼女の絶望的な愛の色を感じながら、もう片方の手を巨大な砂時計へと伸ばす。

止めるべきか。否、違う。俺がすべきなのは、裁きでも、否定でもない。

俺は、目を閉じて記憶を辿る。戦場で感じた兵士の怒りを。避難民の老婆の悲しみを。そして、母親が子に向ける、あの儚くも美しい黄金の色を。俺がこの手で触れてきた、世界に残されたすべての感情の記憶。それら全てを、砂時計に注ぎ込むように、強く念じた。

「お前の悲しみも、絶望も、そしてその愛も……全部、俺が受け止める」

砂時計に俺の手が触れた瞬間、甲高い音と共に硝子に亀裂が走った。そして、世界を揺るがすほどの閃光と共に、砕け散った。

だが、世界はモノクロにはならなかった。元の色彩が戻ったわけでもない。

俺たちの体を、そして世界全体を包み込んだのは、光そのもののような『透明な色』だった。怒りは燃える赤ではなく、何かを成し遂げるための純粋な『情熱』に。悲しみは凍る青ではなく、他者を思いやる『優しさ』に。憎しみは刺々しい黒ではなく、過ちを乗り越えるための『理解』へと昇華していく。

そして、愛は……。愛は、ただそこにあった。陽だまりのように、空気のように、当たり前の慈しみとして、世界に満ちていた。

争いは、終わった。人々は武器を置き、憎しみ合ったはずの隣人と、ただ静かに見つめ合っていた。

第七章 灰色の記憶

透明な光に満ちた世界で、俺はアリアの隣に立っていた。砕け散った砂時計の破片が、床の上で静かにきらめいている。

俺の肌は、もう他人の感情に焼かれることも、凍らされることもなかった。ただ、隣に立つアリアの存在が、柔らかな温かさとして伝わってくるだけだ。それは、かつて感じた黄金の色に似ていたが、もっと穏やかで、どこまでも澄み渡っていた。

「これが……あなたの望んだ調和ですか」

アリアが囁く。俺は静かに首を振った。

「いや、これは俺たちが、世界が見つけた答えだ」

かつて画家を目指していた頃、俺は何を描きたかったのだろうと、ふと思う。鮮やかな色彩だろうか。美しい風景だろうか。違う。俺はきっと、光そのものを描きたかったのだ。喜びや悲しみの奥にある、人の心の奥底から放たれる、その見えない光を。

世界は色を失ったのではない。本当の色を見つけたのだ。

俺は、このどこまでも透明な静寂の中で、かつて肌で感じた燃えるような赤や、凍てつくような青の記憶を、そっと胸に抱いた。痛みも苦しみも、確かにこの世界にあった証として。それが、失われた世界への、そして、世界を愛しすぎた一人の女性への、俺なりの手向けだった。