第一章 濁る世界の輪郭

柏木湊(かしわぎ みなと)には、世界が常に靄(もや)に包まれて見えていた。人々がスマートフォンを覗き込むたび、その画面から立ち上る感情の蒸気。それは怒りで赤黒く淀み、悲しみで冷たい藍色をなし、刹那的な喜びで金色の粒子となって弾けた。SNSという巨大な感情の貯水池から溢れ出した「残響」が、街の景色に薄汚れたフィルターをかけていた。

彼はカフェの窓際で、冷めかけたコーヒーを前に眉をひそめる。向かいの席の女性がスマホの画面を睨みつけ、彼女の頭上にはちりちりと焦げるような、嫉妬の紫煙が渦を巻いている。その煙が湊の能力のアンテナに触れると、窓の外、街路樹の枝が不自然にぐにゃりと歪み、数秒で元に戻った。

「またか……」

湊は小さく呟き、目を伏せた。彼の体質は、この感情の残響を浴びることで、無意識のうちに人々の集合的思考――ミームや都市伝説を、物理的に具現化させてしまうという呪われたものだった。しかし、彼自身にはその結果が、陽炎のように揺らめく残像としてしか見えない。確信はなく、ただ、自分の内側で何かが引き起こされたという、嫌な感触だけが残る。

近年、世界はこの種の異常現象に蝕まれつつあった。『イデアの具現化現象』と一部のオカルト研究家が呼ぶそれは、社会の基盤を静かに、しかし確実に揺るがしていた。空に巨大な目玉が浮かんだと報告されれば、それは集団ヒステリーとして処理され、特定の数字を口にすると不幸が訪れるという噂が広まれば、それはただの迷信として片付けられた。だが、その頻度と規模は、もはや無視できないレベルに達していた。

特に、ここ数ヶ月で急速に拡散している“呪いのミーム”は深刻だった。『絶対に見るな』という警告と共に、ノイズの走った幾何学模様の画像が出回っている。それを見た者は、原因不明の錯乱や異常行動を起こし、社会問題となっていた。

湊はそのミームの噂を聞くたび、胸の奥が冷たくなるのを感じていた。街を覆う感情の靄が、日に日に濃く、不吉な色を増している。その中心に、自分がいるのではないかという、根拠のない、しかし消えない予感があった。

第二章 伝染する虚像

大学のサークル仲間であるリナが、それに囚われたのは突然のことだった。

「湊、見た? あれ」

昼下がりのキャンパスで、彼女は青ざめた顔で湊にスマホを突きつけた。画面には例の幾何学模様が映っていたが、湊の目にはそれがぼやけた光の染みにしか見えない。彼が何か言う前に、リナは狂ったように笑い出した。

「ダメだ、もう。聞こえるんだ。ずっと、ずっと耳の奥で、あのノイズが……」

彼女の頭上から、かつて見たことのないほど濃密な、恐怖の黒い靄が立ち上った。それは粘着質なタールのように周囲の空間に広がり、湊の喉を締め付ける。

その日を境に、リナは大学に来なくなった。彼女のSNSアカウントは、『終わりだ』『見られている』といった支離滅裂な投稿で埋め尽くされ、その投稿がさらなる恐怖を呼び、黒い残響はネズミ算式に増殖していった。

湊は確信した。リナを狂わせたのは、あのミームそのものではない。彼女がミームを見て感じた恐怖、そしてその恐怖がSNSで拡散され、増幅された集合的感情の残響が、湊というトリガーを通して具現化した『何か』だ。リナが見ている虚像、聞こえているノイズは、湊が創り出したものなのだ。

罪悪感が彼の全身を蝕んだ。自分が息をするだけで、世界は歪んでいく。

湊は自室に引きこもった。インターネットを遮断し、スマートフォンの電源を落とし、カーテンを閉め切った。外界からの情報を断てば、この呪いも止まるかもしれない。静寂の中で、彼はひたすら縮こまっていた。しかし、壁や床の隙間から、まるで汚水が染み出すように、人々の感情の残響は流れ込み続けた。世界が上げる悲鳴は、止まない。

第三章 割れた鏡に映る未来

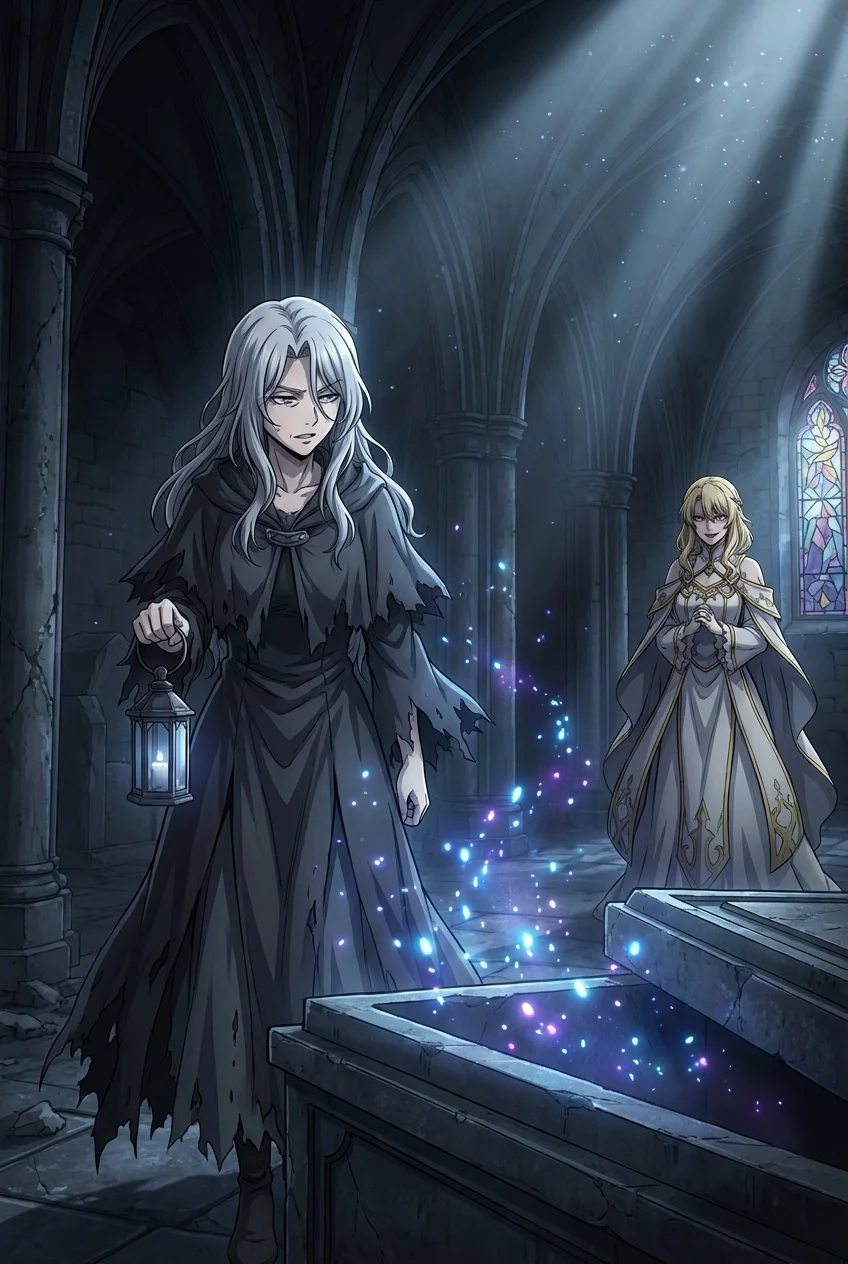

絶望が部屋の空気を満たし、窒息しそうになった時だった。

枕元に放ってあった、古びたガジェットが不意に淡い光を放った。それは、湊が物心ついた頃から持っている、『壊れたデジタルフォトフレーム』だった。ディスプレイは蜘蛛の巣状にひび割れ、電源が入ったことなど一度もない、ただの思い出の品。

それが今、心臓のように、とくん、とくん、と青白い光を明滅させている。

湊は吸い寄せられるようにそれに手を伸ばした。指先が触れた瞬間、光が溢れ、割れた画面にノイズ混じりの映像が奔流となって流れ込んできた。

――砂嵐に煙る、崩壊したビル群。

――乾ききった大地にひれ伏し、何かを乞う人々の骨ばった手。

――防護服を着た誰かが、ひび割れたモニターに映る湊の時代のニュース映像を指さし、絶望的な表情で何かを訴えている。

そして、断片的な単語が網膜に焼き付いた。

『…警…告…』

『…自己…破壊…』

『…止…メ…ロ…』

『…誤…解…ダ…』

脳を直接揺さぶるような衝撃。これは、呪いなどではなかった。未来からの、必死のSOSだったのだ。環境破壊、情報汚染、際限のない対立。それらを続けた果てに待つ、破滅の未来。それを生きる人類が、最後の望みを託し、集合的無意識の海を通して過去へ送り込んだ『最終警告のミーム』。それが、あの幾何学模様の正体だった。

しかし、その伝達方法はあまりに拙く、純粋すぎた。未来の悲劇を凝縮した情報は、過去の人々にとって、理解不能な『恐怖』としてしか受容されなかった。恐怖は恐怖を呼び、新たな破滅の連鎖を生み出していた。湊の体質は、その未来からの信号を最も強く受信するアンテナであり、同時に、恐怖を現実世界に漏出させてしまう増幅器だったのだ。

フォトフレームは、未来の湊自身が、この真実を過去の自分に伝えるために仕掛けた、最初の『メッセージのミーム』だった。光は急速に弱まり、それは再びただのガラクタに戻った。だが、湊の中には、熱い何かが確かに灯っていた。

第四章 希望のイデア

恐怖を、恐怖で上書きすることはできない。拡散を止めても意味はない。未来を変えるには、ミームに込められた本当の意味を、この世界に生きる全ての人々と共有するしかない。

『恐怖』の伝達経路を、『希望』へと書き換えるのだ。

湊は数日ぶりにパソコンを起動した。指が震える。だが、もう迷いはなかった。彼は自らの能力を、今度は破壊のためではなく、創造のために、意図的に使うと決めた。

フォトフレームが見せた未来の断片を、頭の中で再構築する。あの絶望的な風景の中に、それでも確かにあった、未来の人々の『生きたい』という祈りの光。彼はその光だけを拾い集め、言葉を紡ぎ始めた。

新しい文書ファイルに、物語を打ち込んでいく。

『あの“呪いのミーム”の正体がわかった』と彼は書き出した。

『あれは呪いじゃない。未来からのラブレターだ。崩壊した世界で、最後に残った人類が、僕たちを救うために送ってくれた希望のメッセージなんだ。彼らは自分たちの過ちを繰り返してほしくない一心で、時空を超えて警告してくれている。だから、あの模様を見たら、恐れないでほしい。目を閉じて、未来の誰かの幸せを祈ってほしい。その祈りが、未来を書き換える力になる』

彼は、フォトフレームに映った防護服の人物の姿をモチーフに、祈りを捧げる人の手をかたどった、シンプルで温かみのある抽象的なシンボルを描いた。そして、その画像と共に、書き上げたばかりの物語をSNSに投稿した。

エンターキーを押した瞬間、世界が息を呑んだのが分かった。

部屋の隅に淀んでいた黒い靄が、陽光に照らされた朝霧のように、ゆっくりと白銀の粒子に変わっていく。耳を澄ませば、遠くで響いていた不協和音が、静かな讃美歌のようなハーモニーへと変わっていくのが聞こえた。恐怖の連鎖は、断ち切られたわけではない。だが、その濁流の中に、確かに一滴の、清らかな希望の雫が落ちたのだ。

湊の投稿は、爆発的な速さで拡散され始めた。『#未来からのラブレター』というハッシュタグが、世界中のトレンドを駆け上がっていく。

湊は窓を開け、夜明けの冷たい空気を深く吸い込んだ。街を覆っていた感情の靄は、まだ完全には晴れていない。だが、その向こう側に見える空は、昨日までとは比べ物にならないほど、青く澄み渡っているように見えた。

未来が本当に救われたのか、彼には分からない。この行為が正しい結果をもたらす保証もない。だが、彼は確かに、ループする歴史の円環に、小さな、しかし決定的な変化をもたらしたのだ。

手の中のフォトフレームは、もう二度と光ることはなかった。役目を終えたように、静かに沈黙している。

湊はそれを机の上にそっと置くと、少しだけ優しくなった世界の喧騒へと、一歩を踏み出した。