第一章 夢の残響

アキは、向かいに座るミオの瞳の奥に、自分が昨夜創り上げた空虚を見つめていた。カフェの窓から差し込む午後の光が、彼女の持つカップの縁で微かに揺れている。そこから立ち上る湯気は、シナモンの甘い香りを運んできた。

「……何か、すごく大切なものを失くした気がするの」

ミオはそう呟き、スプーンで意味もなくコーヒーをかき混ぜる。カラ、カラン、と陶器に当たる硬質な音が、二人の間の沈黙を埋めた。彼女は夢の内容を覚えていない。毎度のことだ。目覚めた時、胸にぽっかりと穴が空いたような、漠然とした喪失感だけが残る。

その穴を穿ったのが自分だと、アキは知っている。

昨夜、ミオは「地図から消えた、幻の港町を見てみたい」と語っていた。だからアキは、眠りについた彼女のために、夢の中にその街を創造したのだ。潮風の匂い、石畳の湿った感触、遠くで鳴る教会の鐘の音。彼女が最も憧れる形で、完璧な港町を。しかし、アキの能力は残酷だ。目覚めと共に、その完璧な世界は消え去り、焦がれた対象を垣間見た記憶すら奪っていく。手の届かない理想の残響だけを残して。

「気のせいだよ」アキは努めて穏やかな声で言った。自分の喉が乾いているのを感じる。彼の脳裏には、ミオと二人で歩いた港町の光景が、まるで昨日の出来事のように鮮明に焼き付いている。その記憶の重さが、罪悪感となって彼の肩にのしかかっていた。

その時、壁掛けのモニターがニュース速報を映し出した。

『世界各地で報告されている、共通の夢について続報です。専門家はこれを“救世主ドリーム”と名付け、集団的な願望が見せる現象ではないかと分析していますが……』

画面には、輝く人型のシルエットが映し出される。誰もが口を揃えて語る、夢に現れた完璧な救世主。その姿を見た人々は、不思議な安らぎと希望を感じるという。だが同時に、世界各地で奇妙な重力異常が観測され始めていた。古い石像が僅かに浮き上がったり、地面が不意に軽くなったりする現象。人々はそれを、救世主の降臨が近い奇跡の兆候だと噂していた。

アキは血の気が引くのを感じた。あのシルエットは、彼がこれまでに見てきた、数え切れない人々の「憧れ」を継ぎ接ぎした姿そのものだったからだ。彼は無意識のうちに、全人類にとっての「最も憧れるもの」を、夢の中に創造してしまっていたのだ。

第二章 浮遊する信仰

この世界では、人々の「信じる心」が物理的な重さを持っていた。強い信仰は対象を大地に固く結びつけ、その存在を安定させる。逆に、信仰が失われれば、それは引力を失い、やがて空へと浮かび上がって消滅する。アキは街の片隅にある忘れられた祠で、その法則を目の当たりにしたことがある。人々から忘れ去られた小さな神の石像が、地面から数センチ浮き上がり、静かに風に揺れていた。その光景は、ひどく物悲しかった。

今、世界中の信仰が、たった一つの対象に集中し始めている。アキが創り出した、夢の中の偶像に。

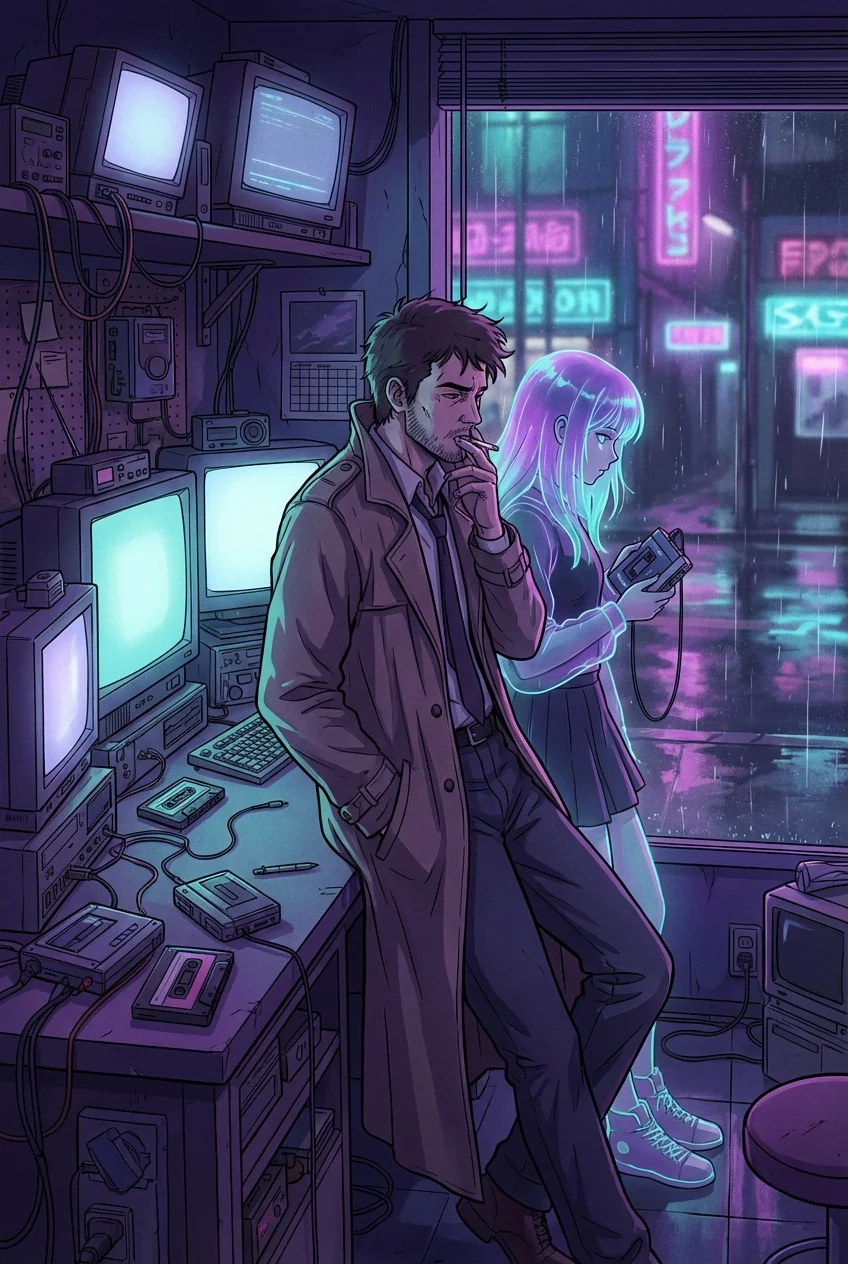

彼は自分の能力を呪った。人々を慰めるどころか、世界の均衡を崩しかねない怪物を生み出してしまった。街の中心にある広場の噴水。その水しぶきの中に、陽炎のように揺らめく人影が見えるようになったのは、数日前のことだ。最初は目の錯覚かと思われたそれは、日増しに輪郭を濃くし、今では半透明ながらも確かな「救世主」の姿を形作っていた。人々はその前にひざまずき、熱心な祈りを捧げている。祈りが増すほどに、偶像の足元は噴水の台座に深く沈み込み、確かな「重さ」を獲得していくのが分かった。

「どうにかして、止めなければ」

焦燥感に駆られたアキは、埃っぽい古道具屋の隅で、ひとつの品を見つけた。「忘却の砂時計」。店主の老人は言った。「その砂が落ち切る前に見た夢は、決して忘れることはない。だが、砂が全て落ち切れば、その夢に関する記憶も、夢が世界に与えた影響も、全てが綺麗さっぱり消え去るのさ」。

これだ、とアキは思った。この砂時計を使えば、自分の能力を制御し、悪夢の連鎖を断ち切れるかもしれない。彼はなけなしの金をはたいて砂時計を手に入れた。ガラスの球体の中で、星屑のように煌めく銀色の砂が、サラサラと静かな音を立てていた。それは希望の音のように聞こえた。

第三章 偶像の瑕疵

救世主の偶像を消し去る方法は一つしかない。人々からの信仰を失わせることだ。そのためには、偶像が「完璧」であってはならない。アキは決意を固め、その夜、眠りについた。手元には、ゆっくりと砂を落とし続ける忘却の砂時計を置いて。

夢の世界で、彼は再び救世主と対峙した。光り輝く、非の打ち所のない存在。アキは震える手で、その完璧な顔に一本の深い傷を刻み込んだ。その声に、迷いと苦悩の色を滲ませた。これで人々は幻滅するはずだ。欠点のある救世主など、誰も信じはしないだろう。

しかし、アキの目論見は、最も残酷な形で裏切られた。

翌朝、世界はさらなる熱狂に包まれていた。

「救世主様は我々の苦しみをその身に引き受けてくださったのだ!」

「あの傷こそ、我らの罪の証!」

人々は、偶像の欠点すらも聖なるものとして解釈し、崇拝の対象に変えてしまった。傷を負いながらも人々を救おうとする、より人間的で、より尊い存在として。信仰はかつてないほどに強まり、街の広場に立つ偶像は、もはや半透明ではなかった。確かな実体を持つ、神々しい青年がそこに立っていた。

その瞬間、世界が悲鳴を上げた。

凄まじい重力異常が各地を襲った。信仰が一点に集中しすぎたせいで、他のあらゆるものの「重さ」が失われ始めたのだ。ビルが軋み、道路がひび割れ、人々が大切に信じてきたものが、根底から揺らぎ始めていた。

絶望の中で、アキは手元の砂時計に目を落とした。その砂が落ちる速度が、偶像が実体化する速度と完全に同期していることに、彼は気づいてしまった。この砂時計は時間を計る道具などではなかった。この現象そのものを象徴する、世界の理だったのだ。砂が落ち切る時、救世主は完全にこの世に降臨し、世界は崩壊する。

もう、偶像を傷つけることでは止められない。それを消す唯一の方法は、人々の信仰を、別の、より強烈な対象へと移し替えることだけ。

アキは唇を噛みしめた。自らが、新たな偶像になる以外に道はなかった。

第四章 空ろな玉座

広場は、終末を前にした祈りと狂騒で埋め尽くされていた。その中央で、完璧な救世主は静かに世界を見下ろしている。アキは人波をかき分け、その足元まで進み出た。そして、ありったけの声で叫んだ。

「その救世主を夢に描いたのは、私だ」

群衆の視線が一斉に突き刺さる。嘲笑と罵声が飛んだ。誰も信じない。

「ミオ」とアキは、人垣の中にいた友人の名をつぶやいた。「君は、幻の港町を歩いたはずだ。潮風に錆びた手すりの感触を、君の手は覚えているはずだ」

ミオが息を呑む。彼女は覚えていない。だが、彼女の心の奥底にある喪失感が、アキの言葉に激しく共鳴した。

アキは続けた。自らの記憶を燃料にするように、人々の心の奥底に眠る、誰にも話したことのない「憧れ」を次々と語り始めた。ある老人には、亡き妻と見た最後の夕焼けを。ある少年には、空を飛ぶという叶わぬ願いを。それらは全て、アキが彼らのために夢で創り、そして奪い去った世界だった。

群衆の動揺が、やがて畏怖に変わっていく。そして、それは新たな信仰のうねりとなった。「救世主」ではなく、「救世主を創造した人間」へ。

その瞬間、凄まじい重圧がアキを襲った。世界中の信仰という、途方もない引力。彼の足が地面に縫い付けられ、体が鉛のように重くなる。視界が白んでいく。ミオの泣き顔が、遠くに霞んで見えた。彼の内側から、アキという個人の記憶が、感情が、喜びも悲しみも、急速に洗い流されていく。彼はもう、ミオの名前を思い出せなかった。ただ、人々が求める「偉大なる創造主」という空虚な役割だけが、彼の中に残った。

入れ替わるように、広場の中央に立っていた救世主の体が、ふわりと宙に浮いた。全ての信仰を失い、存在を支える重さをなくしたのだ。その表情は、まるで重い責務から解放されたかのように、穏やかに見えた。彼はゆっくりと、ゆっくりと空へ昇っていき、夕焼けの赤い光の中に溶けるように消えていった。

世界は均衡を取り戻した。人々は新たな偶像を讃え、安定した日常へと戻っていく。広場の中央には、ただ虚空を見つめて佇むアキの姿があった。彼はもう何も感じず、何も考えない。人々の祈りを受け止め続ける、ただの空ろな器として、永遠にそこに立ち続けるのだ。

彼の足元に、いつの間にか転がり落ちていた忘却の砂時計。

その最後の煌めきを放っていた銀色の砂が、静かに、すべて落ち切った。