第一章 重低音と酸性雨

重く垂れ込めた鉛色の空から、シアンとマゼンタに発光する雨が落ちてくる。

昭和一〇〇年、ネオ・トウキョウ。

路地裏のマンホールからは極彩色の蒸気が噴き出し、頭上を走るチューブ・ハイウェイでは、クロームメッキで装飾されたエアカーが爆音を撒き散らしていた。

街全体が、巨大なジュークボックスの中で喘いでいる。

「……ちっ、また接触不良か」

俺、佐竹ケンジロウは、半田ごての先端を湿らせたスポンジに押し付けた。

ジュッ、という音と共に白い煙が昇り、狭い作業場に松脂の匂いが充満する。

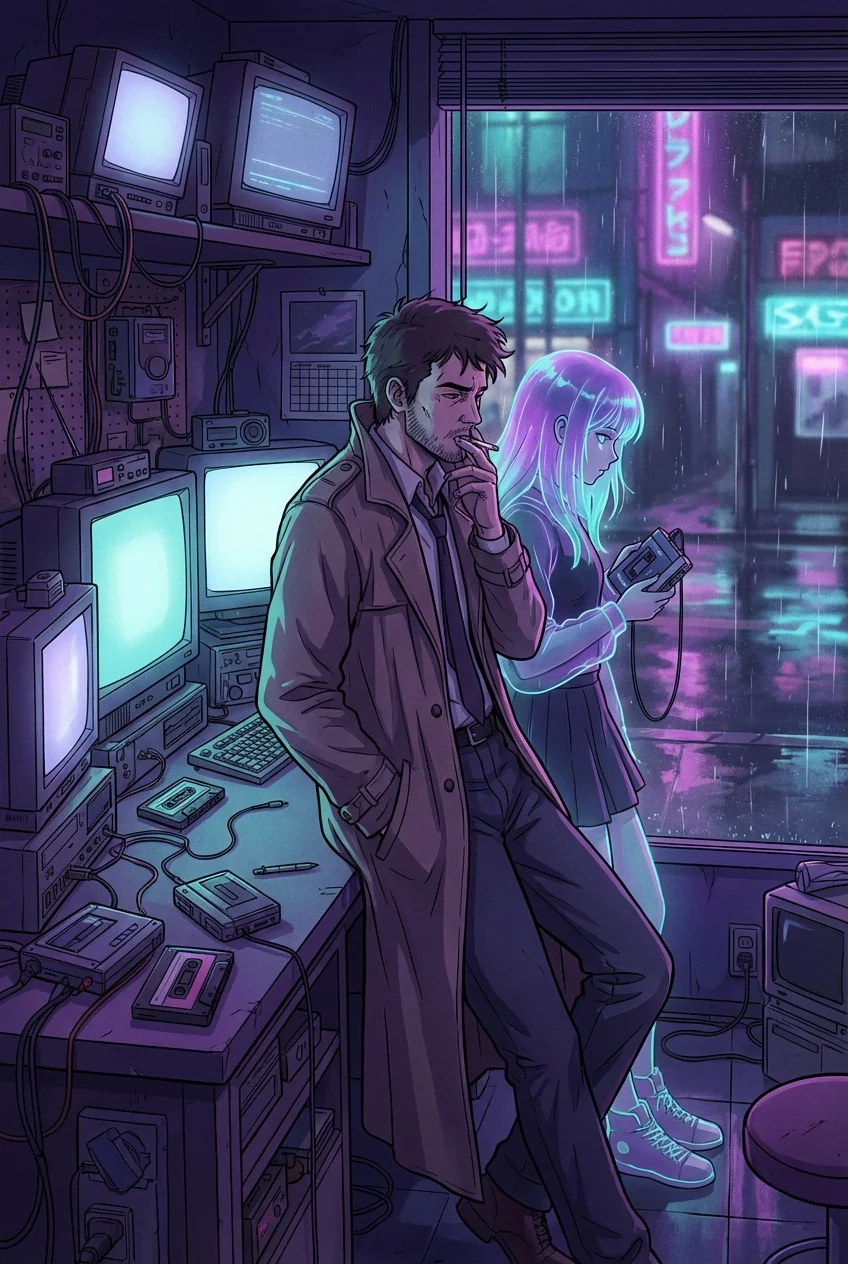

俺の店『サタケ・リペア』は、時代の遺物を蘇らせる場所だ。

脳に直接ジャックインする『ニューロ・ネット』が当たり前のこの時代に、俺はいまだに指先と鼓膜だけを頼りに生きている。

俺の才能?

強いて言えば、機械の『幽霊』の声が聞こえることくらいか。

作業台の上には、腹を割かれたブラウン管テレビが鎮座している。

今の若者が見たら、漬物石と間違えるような代物だ。

カラン、コロン。

ドアベルが鳴った。

古臭い真鍮のベルだ。電子チャイムじゃない。

「いらっしゃい。悪いがニューロ・チップの修理なら他を当たってくれ」

顔も上げずに言う。

「……ここが、最後だって聞いたの」

凛とした、だがどこか震えを含んだ声だった。

俺はルーペ付きのゴーグルを額に押し上げ、客の方を見た。

そこに立っていたのは、この街の極彩色には似つかわしくない、モノクロームのような少女だった。

黒髪のボブカット。

流行りのサイバーウェア(義体)は見当たらない。

セーラー服を模したテックウェアを着ているが、その素材は少し古びている。

「最後ってのは、どういう意味だ?」

「私の『時間』を直せるのは、あなただけだって」

少女は濡れたコートのポケットから、一つのガジェットを取り出した。

俺は息を呑んだ。

ソニー、ウォークマン。

それも、伝説の名機『TPS-L2』だ。

博物館級の骨董品。

だが、俺が驚いたのはその外見じゃない。

その筐体から、悲鳴のようなノイズが聞こえたからだ。

「名前は?」

「ミナ」

「いいかミナ、これはただの機械じゃない。何が入ってる?」

ミナは青白い指先で、カセットの蓋を撫でた。

「パパの……ううん、この世界の『オリジン』」

俺は煙草に火を点けた。

煙を吐き出し、紫色のネオンが反射する窓を見る。

面倒なことになった。

機械の幽霊が囁いている。

『再生スルナ』と『助ケテ』が、同時に聞こえてきやがる。

第二章 磁気テープの鼓動

作業台のライトを強める。

ミナはカウンターの隅にある丸椅子に座り、じっと俺の手元を見つめていた。

「開けるぞ」

精密ドライバーを差し込む。

錆びついたネジが、悲痛な音を立てて回る。

中身を見て、俺は眉をひそめた。

通常の磁気テープじゃない。

リールに巻かれているのは、髪の毛よりも細い光ファイバーの束だ。

「バイオ・テープか。違法改造品だぞ」

「……どうしても、聞かなきゃいけないの」

「再生したら、中のデータが蒸発する可能性がある。それでもか?」

「お願い」

ミナの瞳には、揺るぎない覚悟があった。

俺はため息をつき、自作の解析機にウォークマンを接続した。

ヘッドフォンを耳に当てる。

再生ボタンを押し込む。

ガシャッ。

物理的な感触。

直後、俺の脳内に直接、映像が流れ込んできた。

視覚素子を使っていない俺の脳髄を、アナログ信号が焼き切ろうとする。

『……聞こえるか、ケンジロウ』

ノイズ混じりの男の声。

俺は弾かれたように顔を上げた。

「親父……?」

死んだはずの親父の声だ。

俺に機械修理のすべてを叩き込み、十年前に『思想警察』に連行されて消えた男。

『このテープがお前の手にあるなら、俺はもういないだろう。だが、計画は成功した』

視界が歪む。

作業場の風景が、ノイズ走る走査線のようにブレる。

映像の中に映し出されたのは、俺たちが知っている『昭和一〇〇年』ではなかった。

灰色の空。

崩れかけたビル群。

静寂。

そして、どこまでも広がる荒野。

そこには、きらびやかなネオンも、空飛ぶ車もない。

『いいか、よく見ろ。これが現実だ』

親父の声が響く。

『我々が生きているネオ・トウキョウは、巨大なAR(拡張現実)フィルターだ。国民全員が脳に埋め込んだニューロ・チップが、廃墟となった世界に極彩色の夢を投影しているに過ぎない』

背筋に冷たいものが走る。

俺はチップを埋めていない。

だから、この世界の『本当の姿』が見えるはずだ。

だが、俺に見えているのはネオン輝く街だ。

なぜだ?

『お前は特別だ、ケンジロウ。お前の網膜には、生まれつきフィルターが癒着している。お前自身が、この都市のARサーバーのマスターキーなんだ』

ヘッドフォンを投げ捨てそうになる手を、必死で抑える。

ミナが立ち上がっていた。

「聞いた?」

「……ああ。デタラメだ。俺がマスターキーだと? 俺はただの修理屋だ」

「パパは言ってた。ケンジロウだけが、リセットボタンを押せるって」

ミナが俺の手を握る。

その手は氷のように冷たかった。

「この世界は、昭和という『熱狂』にすがって、死にゆく現実から目を背けているだけ。でも、永遠の夢は死と同じよ」

その時、店の外で爆発音が響いた。

窓ガラスがビリビリと震える。

赤色灯の光が、ブラインドの隙間から狂ったように差し込んできた。

「思想警察だ!」

第三章 特異点へのダイブ

「裏口だ! 急げ!」

俺はウォークマンを掴み、ミナの手を引いて店の奥へ走った。

ガラクタの山を崩しながら、非常口を蹴破る。

冷たい雨が顔を打つ。

路地裏には、すでにドローン型の追跡機が数機、羽虫のように群がっていた。

『対象ヲ確認。確保、マタハ消去ヲ推奨』

無機質な合成音声。

「くそっ、派手にやりやがる!」

俺は腰のベルトポーチから、強力な電磁パルス発生器『ジャマー・グレネード』を取り出し、放り投げた。

バヂヂヂッ!

青白いスパークが弾け、ドローンたちが糸切れた人形のように墜落する。

「こっちよ、ケンジロウ!」

ミナが迷いのない足取りで、複雑に入り組んだ配管の上を駆けていく。

「おい、どこへ行く気だ!」

「放送塔! あそこなら、都市全体のフィルターを解除できる!」

放送塔。

街の中央に突き刺さる、高さ千メートルの電波塔。

かつての東京タワーを核に、増改築を繰り返して醜悪な姿になった鉄の巨塔。

俺たちは地下鉄の廃線跡を走り抜けた。

息が切れる。

心臓が早鐘を打つ。

だが、不思議と恐怖はなかった。

俺の中で、親父の言葉がリフレインしている。

『お前自身が、マスターキーなんだ』

俺の網膜には、常にこの極彩色の世界が映っていた。

それが『正常』だと思っていた。

だが、もしそれが作られたものだとしたら?

俺が愛したこの薄汚くも美しい街が、ただの虚構だとしたら?

「ミナ、お前は何者なんだ?」

走りながら問う。

ミナは振り返らずに答えた。

「私は、このシステムのエラーログ。……人々の『目覚めたい』という無意識が集まって生まれた、バグのような存在」

彼女の背中が、一瞬だけノイズのように揺らいだ。

人間じゃない。

彼女自身が、実体化したプログラムだったのか。

放送塔の基部にたどり着いた時、俺たちの前には一人の男が立っていた。

黒いロングコートに、顔の半分を覆うサイバーゴーグル。

思想警察の執行官、キドだ。

「佐竹ケンジロウ。やはりお前か」

キドの声は、雨音の中でもはっきりと聞こえた。

「この美しい夢を壊すつもりか? 外の世界には絶望しかないぞ」

「夢を見続けることで、人間が腐っちまうとしてもか?」

「腐敗こそが熟成だ。昭和一〇〇年の美学だよ」

キドが右腕を上げる。

その腕が変形し、ガトリングガンの銃口が俺たちに向けられた。

「行かせない!」

ミナが俺の前に飛び出した。

「ミナ!」

銃声が轟く。

だが、弾丸はミナの体をすり抜けた。

彼女の体が光の粒子となって散乱し、そしてまた再構成される。

「物理攻撃は効かない。……ケンジロウ、行って!」

ミナがキドに飛びかかる。

データ干渉による視覚ジャックだ。

キドが悲鳴を上げて膝をつく。

俺はその隙に、メンテナンスハッチへ滑り込んだ。

第四章 色のない世界

エレベーターは動いていない。

非常階段を駆け上がり、心臓が破裂しそうになった頃、俺は最上階の送信室にたどり着いた。

部屋の中央には、巨大なコンソール。

無数のケーブルが、心臓血管のようにのたうっている。

俺はウォークマンを取り出し、メインコンソールの外部入力端子に接続した。

「頼むぜ、親父……!」

再生ボタンを押す。

テープが回る。

『Rewind Blues』の旋律と共に、ウイルスプログラムがメインシステムに侵食を開始する。

警報が鳴り響く。

『クリティカル・エラー。現実同期を開始します』

俺の視界が明滅する。

紫色のネオンが消え、極彩色の看板が剥がれ落ちていく。

窓の外を見る。

そこに広がっていたのは、見慣れたサイバーシティではなかった。

錆びついた鉄骨。

風化したコンクリート。

そして、灰色の雲の切れ間から差し込む、頼りないほど淡い太陽の光。

美しいとは言えない。

だが、圧倒的な『質量』があった。

これが、現実。

「……ケンジロウ」

背後で声がした。

振り返ると、体が透け始めたミナが立っていた。

「やったね」

「ああ。……だが、街はパニックだ」

モニターには、突然現れた廃墟に呆然とする人々の姿が映っている。

夢から覚めた子供のように、彼らは泣き叫んでいた。

「でも、ここから始まるの。本当の百年が」

ミナが俺に近づく。

その手はもう、触れることができないほど希薄になっていた。

「システムが初期化されれば、バグである私も消える」

「ミナ……」

「直してくれてありがとう、ケンジロウ。……私の、心を」

彼女は微笑み、光の粒子となって霧散した。

部屋には俺一人。

そして、回転を止めたウォークマンだけが残された。

第五章 エンドロールの向こう側

雨は止んでいた。

俺は放送塔の展望台から、生まれ変わったトウキョウを見下ろしている。

ネオンの化粧を落とした街は、酷く年老いて見えた。

だが、瓦礫の隙間から雑草が芽吹いているのが見える。

エアカーは動かなくなり、人々は戸惑いながらも自分の足で歩き始めていた。

俺はポケットから煙草を取り出し、最後の一本をくわえた。

ライターの火が、風に揺れる。

「昭和は終わったんだな」

独りごちる。

いや、終わらせたんだ。

俺はウォークマンを拾い上げ、胸ポケットにしまった。

修理屋の仕事は終わらない。

これからは、この壊れかけた現実世界を修理していく必要がある。

俺はゴーグルを外し、素顔の目で空を見上げた。

そこには、デジタル処理されていない、どこまでも透き通った蒼穹が広がっていた。

不完全で、残酷で、愛おしい世界。

「さて、店を開けるか」

俺は階段を降り始めた。

瓦礫の街に、新しい時代の風が吹いていた。