第一章 薄れゆく輪郭

僕、千影(ちかげ)の一日は、光を求めることから始まる。窓のカーテンを勢いよく開け、朝の陽光を全身に浴びる。肌が粟立つような感覚と共に、体の芯から淡い光の粒子――『輝きの靄』が立ち上るのを確認すると、ようやく安堵の息を吐くことができた。

この世界では、存在の強度が可視化される。人々は誰もが、その身から輝きの靄を放っている。太陽の光を浴び、他者と心を通わせ、社会的な成功を収めるほどに靄は濃く、鮮やかになる。その輝きは生命力そのものであり、社会的信用の証でもあった。逆に、靄が薄い者は存在が希薄だと見なされ、誰からも記憶されなくなり、やがては霧のようにこの世界から消え失せてしまうのだ。

だから誰もが、必死に輝こうとする。僕も例外ではなかった。

しかし、ここ数週間、僕の身には奇妙な変調が起きていた。どれだけ光を浴びても、どれだけ人と笑い合っても、夜が明けるたびに、僕の靄は僅かずつ削ぎ落とされているようなのだ。鏡に映る自分の肩先から立ち上る光は、まるで風前の灯火のように頼りなく揺れている。言いようのない疲労感が、鉛のように体に纏わりついていた。

「なあ千影、最近、少し痩せたか? なんていうか……輪郭がぼやけて見えるぞ」

昼下がりのカフェで、友人の拓也が怪訝な顔で僕を見つめた。彼の体からは、自信に満ちた黄金色の靄が力強く立ち上っている。その眩しさに、僕は思わず目を細めた。コーヒーの香ばしい匂いが鼻をくすぐるが、その香りすらどこか遠くに感じられた。

「気のせいだよ。少し、寝不足なだけさ」

作り笑いを浮かべながらカップを口に運ぶ。その指先が、微かに震えていた。拓也の言葉は、僕が抱いていた漠然とした恐怖に、確かな形を与えた。僕は薄れている。このままでは、消えてしまう。

その夜、疲労困憊でベッドに倒れ込んだ僕の意識は、深く、暗い水底へと沈んでいった。

そして翌朝。枕元に、見慣れないものが一つ、静かに置かれていた。

それは、黒檀のように艶やかなケースに収められた、古風な懐中時計だった。銀色の竜頭(りゅうず)を指でなぞると、氷のような冷たさが伝わってくる。蓋を開けると、夜空を模した紺青の文字盤に、星屑を散りばめたような針が時を刻むのをやめていた。なぜ、こんなものがここにあるのか。昨夜までの記憶をいくら手繰り寄せても、全く思い出せなかった。ただ、その時計が放つ異様な存在感だけが、僕の不安をさらに掻き立てるのだった。

第二章 夜盗の肖像

夜。意識が沈むと同時に、俺は目覚める。

冷たい石畳を踏みしめる感覚。湿った夜気が肺腑を満たす。昼間の男――千影が眠りにつく時、俺はこの肉体の主導権を得る。俺に昼間の記憶はない。だが、俺には使命があった。

俺は、千影が昼間に放った最も強い輝きを刈り取る『夜盗』だ。

腰に下げた『影縫いの懐中時計』を取り出す。蓋を開け、意識を集中させると、文字盤に昼間の情景が淡い幻影のように映し出された。今日の獲物は、午後の企画会議の場面だ。千影の提案が称賛され、彼の靄がひときわ強く輝いた瞬間。彼の高揚感、周囲からの賞賛の眼差し、それらが混じり合って生まれた極上の輝き。

「――縫い留める」

呟きと共に竜頭を押し込むと、カチリ、と硬質な音が夜の静寂に響いた。時計の針が逆回転し、幻影の中の輝きが光の糸となって吸い込まれていく。その輝きが満ちるたび、俺自身の輪郭はより鮮明に、より確かなものになっていくのを感じた。昼の男の存在が『濃く』なるほど、夜の俺は実体化する。そして俺は、その濃くなった存在を、自らの手で削ぎ取っているのだ。

目的のためだ。この歪んだ世界を、あるべき姿に戻すための。

一方、昼間の千影は、日に日に深まる孤独に苛まれていた。

「申し訳ありません、どなた様でしたでしょうか?」

長年の取引先の担当者に、初対面のような顔をされた。打ち合わせの約束は、手帳に確かに記されているのに。彼の記憶から、僕の存在は抜け落ちていた。彼の体から立ち上る靄は、僕を異物のように弾き返している。

帰り道、雑踏の中で誰かと肩がぶつかる。だが、相手は僕に気づくことなく通り過ぎていく。まるで、そこに僕がいないかのように。世界から拒絶されていく感覚。足元がおぼつかず、アスファルトに滲む街の灯りが、涙で歪んで見えた。自分の靄は、もはや陽炎のように薄く、今にも消え入りそうだった。

どうして、こんなことに。

答えの出ない問いを繰り返し、疲れ果てて部屋に戻る。枕元の懐中時計だけが、変わらぬ冷たさで僕を見つめていた。

第三章 鏡越しの対峙

このままでは駄目だ。僕は、この異変の根源を突き止めなければならない。手がかりは、あの懐中時計しかない。僕は街の古物商を巡り、時計について尋ねて回った。そして、ある老いた時計職人から、信じがたい話を聞かされた。

「『影縫いの懐中時計』……それは伝説の品じゃ。持ち主の最も輝かしい瞬間の『靄』を時間の中に縫い留めるという。しかし、奇妙なことに、溜め込まれた輝きは持ち主には戻らん。全く別の、どこか遠い場所へと転送される、呪われた時計じゃよ」

呪われた時計。僕の輝きは、この時計によってどこかへ奪われ続けていたのか。

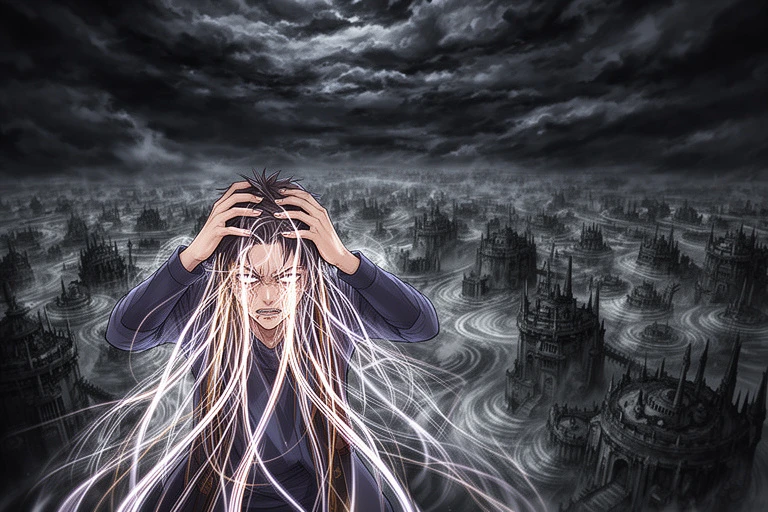

その夜、僕は眠ることを拒んだ。濃いコーヒーを何杯も飲み、冷水で顔を洗い、意識を繋ぎ止めようと必死に抵抗した。壁の時計の秒針が、やけに大きく聞こえる。午前二時。瞼が鉄のように重くなり、思考が霧散していく。抗いがたい眠気の波が、僕の意識を岸辺からさらい去ろうとしていた。

だめだ、眠るな――!

意識が途切れる、その寸前。ふと視線を向けた姿見の中に、信じられない光景が映っていた。

そこに立っていたのは、僕だった。僕と同じ顔、同じ体。だが、その瞳は氷のように冷たく、表情は能面のように無感動だった。そして、その手には――あの『影縫いの懐中時計』が握られていた。

「……誰だ、お前は」

声にならない声が漏れる。鏡の中の『僕』は、ゆっくりと口元に笑みを浮かべた。それは、僕が一度もしたことのない、全てを見透かしたような、憐れみに満ちた笑みだった。

その瞬間、僕の意識は完全に覚醒した。心臓が警鐘のように鳴り響く。鏡の中に、もう一人の僕の姿はなかった。だが、机の上に、一枚のメモが置かれていることに気づいた。震える手でそれを拾い上げる。そこには、僕のものでありながら、僕のものではない、硬質な筆跡でこう記されていた。

『世界は偽りの光で満ちている。お前を消すのではない。お前を、そして全てを解放するのだ』

直後、枕元の懐中時計が、カチリ、と最後の音を立てた。溜め込まれた僕の輝きの全てが、眩い光の奔流となって解放される。しかし、光は僕の体には戻らない。それは一本の太い光の帯となり、窓ガラスを突き抜け、夜空の彼方へと吸い込まれていった。

僕は衝動的にアパートを飛び出した。光の帯が向かう先を、ただ無我夢中で追いかけた。光が指し示していたのは、街の最も暗い一角。輝きを失い、消滅を待つ者たちが集う場所――『影溜まり』と呼ばれた場所だった。

第四章 光なき世界の賛歌

『影溜まり』に足を踏み入れた僕が見たのは、奇跡と呼ぶべき光景だった。

僕から奪われた輝きの靄が、まるで慈雨のように、そこにいる人々の身に降り注いでいた。消えかけていた老婆の輪郭が確かなものになり、虚ろな目をしていた若者の瞳に生気が戻る。彼らは、僕が失った輝きによって、その存在を繋ぎ止めていたのだ。

その光景の中心に、夜の僕――『影』が立っていた。彼は静かに僕の方を振り返る。その瞬間、僕たちの意識は、言葉を介さずに繋がった。彼の思考、彼の目的、彼の哀しみが、奔流となって僕の中に流れ込んでくる。

『ようやく来たか、俺の半身』

影は、僕自身が生み出した存在だった。この、輝きの量で人の価値を決め、人々を際限のない競争へと駆り立てる世界への、僕自身の無意識の反逆。そのシステムを内側から破壊するために生まれた、世界の変革者。

『この世界は、輝きを競わせることで人々を支配する巨大な牢獄だ。俺はお前をシステムから切り離し、お前の存在そのものを、新しい世界の礎とするために生まれた』

僕の靄を奪い続けたのは、僕という存在を、この世界の法則から独立させるための儀式だったのだ。そして、その輝きを影溜まりの人々に分け与えることで、システムから見捨てられた者たちを救っていた。

『俺は、お前の最後の輝きを吸収する。それをもって、この世界を覆う法則そのものを砕く。お前は消えるだろう。だが、新しい世界が生まれる。誰もが、輝きに囚われることなく、ただ、あるがままに生きられる世界が』

彼の言葉に、僕の心の内にあった恐怖は、不思議なほど静かに消え失せていた。代わりに、深い安堵と、確かな覚悟が満ちてくる。僕が望んでいたのは、これだったのかもしれない。

僕は、自らの意思で影へと歩み寄った。

「頼む」

僕が差し出した手を取り、影は静かに頷いた。彼の手が僕の胸に触れると、僕の体から最後の輝きの靄が、温かい流れとなって彼の中へと注がれていく。僕の視界が白んでいく。意識が薄れていく。その中で、僕と影は一つになり、極限まで高まった光は、一つの超新星のように爆ぜた。

その光は、世界を覆った。街角で、家々で、人々から立ち上っていた輝きの靄が、まるで夜明けの霧が晴れるように、一斉に消え去っていく。誰もが驚き、空を見上げた。世界から、『存在の強度』という名の軛(くびき)が外された瞬間だった。

光が収まった後、影溜まりには誰もいなかった。千影も、影も。ただ、全てを洗い流したような、静かな朝焼けの空が広がっているだけだった。

人々は、自分の体から靄が消えたことに戸惑いながらも、やがて気づき始める。他人と自分を比べる必要のない、奇妙なまでの解放感に。輝きがなくとも、自分はここにいる。それだけで、十分なのだと。

数年後。すっかり様変わりした街の片隅で、一人の少女が道端に落ちていた古い懐中時計を拾い上げた。黒檀のケースに、銀の針。それは、あの日からずっと時を止めている。少女が何気なくそのガラスを覗き込むと、そこには、よく似た二人の青年が、互いに肩を組み、晴れやかに微笑み合っている姿が一瞬だけ映り込み――そして、静かに消えた。