第一章 聖なる嘔吐

大聖堂のステンドグラスを透過する極彩色の光が、私の網膜を焼き焦がす。

「聖女様、どうか、どうか……!」

信徒たちの祈りは言葉ではない。それは粘着質の黒いタールだ。病、貧困、嫉妬、憎悪。彼らは両手を合わせ、口から溢れ出る悪臭漂うヘドロを私に擦りつけてくる。私は慈愛の仮面を皮膚に貼り付け、その見えない汚物を受け止める。光の奇跡が発動し、彼らの膿んだ心が癒えるたび、私の内臓にはどす黒い滓(おり)が沈殿していく。

儀式が終わった瞬間、私は控えの間の洗面台に突っ伏した。

「……グッ、オェッ」

胃が裏返るほど痙攣する。喉の奥からせり上がるのは胃液だけではない。魂の粘膜にこびりついた、数千人分の他人の欲望だ。蛇口を最大に捻り、冷水を顔に叩きつける。落ちない。脂ぎった視線と媚びへつらう声が、皮膚の下を這い回っている。

「汚い……汚い、汚い!」

アルコール消毒液を肌が赤く爛れるほど手首に擦り込む。それでも、脳の芯から湧き上がる腐臭は消えない。

その時、懐の端末が脈打った。

『依頼:C-9地区。癌細胞の切除。報酬:精神中和』

震える指が画面をタップする。この吐き気を止めるには、さらなる猛毒を飲み下し、感覚を麻痺させるしかないのだ。

第二章 掃き溜めの断罪者

深夜の路地裏は、下水と鉄錆、そして腐った残飯の臭気で満ちていた。

ターゲットは、孤児院を隠れ蓑に臓器を売り捌く男だ。彼が放つのは、昼間の信徒のような甘ったるい腐敗臭ではない。鼻腔を突き刺すような、刺々しい獣の悪臭。

私は三重のラテックス手袋の上から純白のシルクを嵌め、汚泥の水たまりを爪先立ちで進んだ。

「あ? なんだテメェは」

男が振り返る。脂ぎった額、黄ばんだ眼球。その口元についた食べかすを見た瞬間、殺意が背骨を駆け上がり、脳髄で快楽物質へと変換された。

「不潔です。呼吸をしないで」

私は聖印を結ぶ。祈りの光は慈悲ではない。圧縮された物理的圧力となり、男の四肢を襲った。

「ギャアアア!」

骨が砕ける湿った音が響く。男が這いつくばり、その汚れた血が私の靴先へ迫る。逃げ場のない不快感。吐き気が頂点に達した瞬間、私の右手がカッと熱を帯びた。

光の杭を打ち込む。男の絶命と共に、彼から溢れ出したどす黒い瘴気が、私の右手の甲にある『聖痕』へ吸い込まれていく。

ズクン、ズクン。

血管を巡るのは熱い鉛のような充足感。汚物を貪り食う背徳的な快感が、脳内の不潔感を一時的に焼き払っていく。

私は荒い息を吐きながら、痙攣する男の亡骸を見下ろした。汚らわしい。けれど、この処理をしている瞬間だけが、私が息を吸える唯一の時間だった。

第三章 先代の遺言

王都の地下深く。地図にも載らない廃棄区画。

そこに鎮座していたのは、巨大な肉塊だった。

かつて人間だったと思われるそれは、無数の管に繋がれ、膿と汚濁にまみれて脈動している。顔の判別すらつかないその塊が、かつての『聖女』の成れの果てだと、誰に教わらずとも理解できてしまった。

なぜなら、その崩れた肉の腕に、私と同じ『聖痕』が――いや、全身を蝕むほどに進行した黒い紋様が刻まれていたからだ。

『……』

声はない。だが、圧倒的な絶望が脳内に流れ込んでくる。

彼女は言葉で説明などしなかった。ただ、記憶の濁流を私に叩きつけた。

――数千年の汚濁。聖女という名の濾過装置。処理しきれずに溜まり続ける世界の罪。そして、限界を迎えて肉が腐り落ちる痛み。

「あ、あぁ……」

私は後ずさる。これが私の未来。私たちは、綺麗な水を供給するために汚れを吸い続けるフィルターに過ぎない。

肉塊がわずかに動き、乾いた指先を私に向けた。その瞬間、彼女の身体が崩れ去る。

灰となり、煙となり、凝縮された数百年分の「呪い」が、私の右手の聖痕へと雪崩れ込んだ。

激痛。

血管が破裂しそうなほどの汚染。だが、不思議とそれは私の身体に馴染んだ。私はもう、とっくに手遅れだったのだ。

第四章 光と闇の管理者

突如として王都の上空に出現した『根源の虚無』は、嵐や怪物といった生易しいものではなかった。

それは「漂白」だった。

触れた端から建物が色を失い、崩れ去る。逃げ惑う人々の声が消え、存在そのものが白紙に戻されていく。世界が、自らの汚れに耐えきれず、全てを無に帰そうとする自浄作用。

「聖女様! セレネ様!」

人々が私を呼ぶ。だが、私の祈りの光では、あの圧倒的な「無」には勝てない。光を放てば放つほど、虚無はそれを飲み込み、より大きく口を開ける。

「……人間であることを、辞めるしかないのですね」

私は震える手で、純白の手袋を噛み千切った。

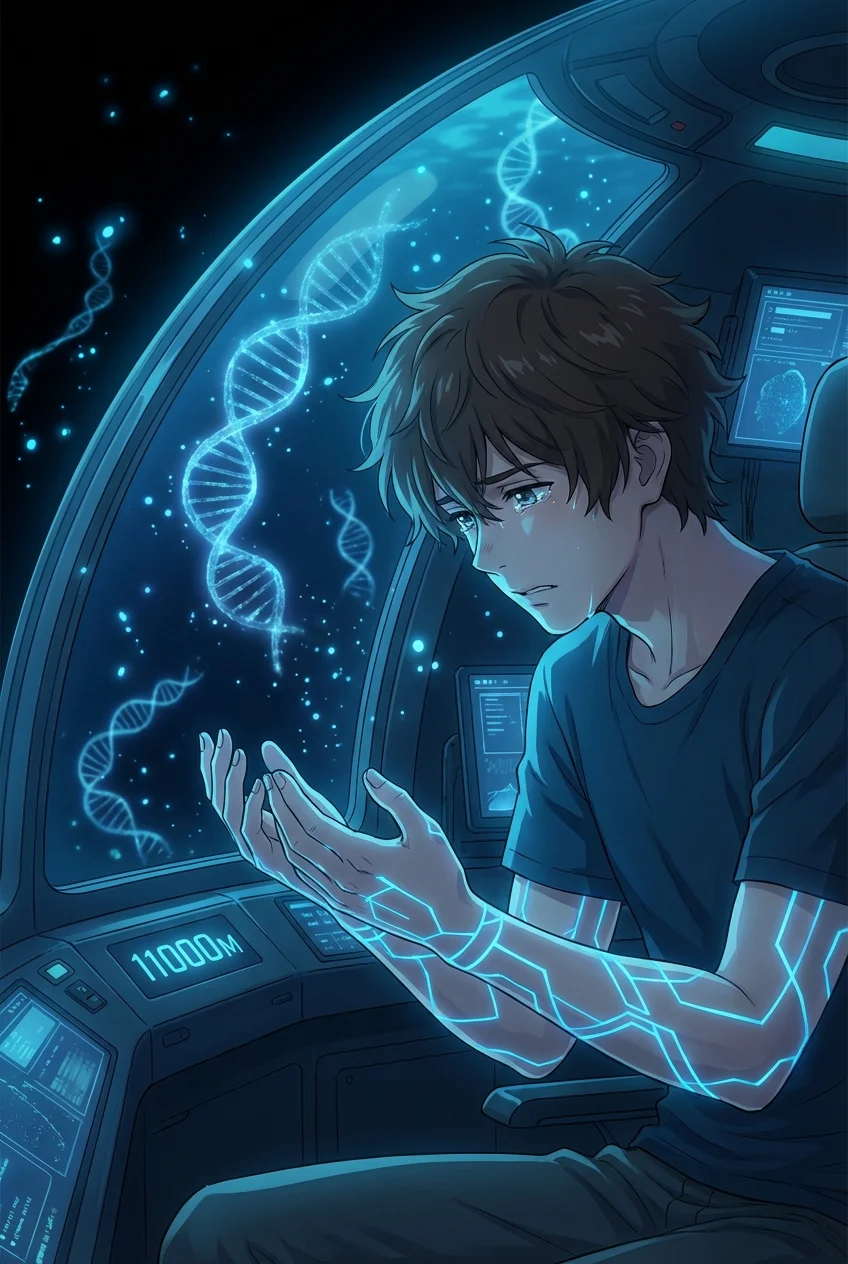

露わになった右手は、肘までどす黒い紋様に侵食されている。先代から受け継いだ、世界の汚濁そのもの。

「嫌だ……怖い、痛い、汚い……!」

涙が溢れる。私はただの潔癖な少女でいたかった。誰かに愛され、綺麗な服を着て、穏やかに暮らしたかった。

だが、虚無が孤児院を飲み込もうとした瞬間、私の足は空を蹴っていた。

「あアアアアッ!」

絶叫と共に、右手の聖痕を解放する。

光ではない。私がこれまで飲み込んできた、世界中の悪意、欲望、汚穢。ドロドロとした闇の奔流が、私の身体を引き裂きながら噴出する。

清廉な光と、極濁の闇。

相反する二つの力が螺旋を描き、私の肉体を崩壊させながら混ざり合う。

痛みは一瞬で消えた。手足の感覚がなくなり、視界が360度へと拡張する。個としての輪郭が溶け、私は世界を覆う「大気」そのものへと変質していく。

虚無が、私の放つ混沌に相殺され、霧散した。

色を取り戻した街。呆然と空を見上げる人々。彼らの目には、聖女が光となって消滅したように見えただろう。

だが、私はここにいる。

空に、風に、路地裏の泥水の中に。

清濁併せ吞み、循環させるシステムの一部として。

「……ああ、なんて」

意識が霧散する直前、私は初めて心の底から微笑んだ。

今の私は、誰よりも汚れていて、そして誰よりも澄み渡っている。