第一章 欲望の万華鏡

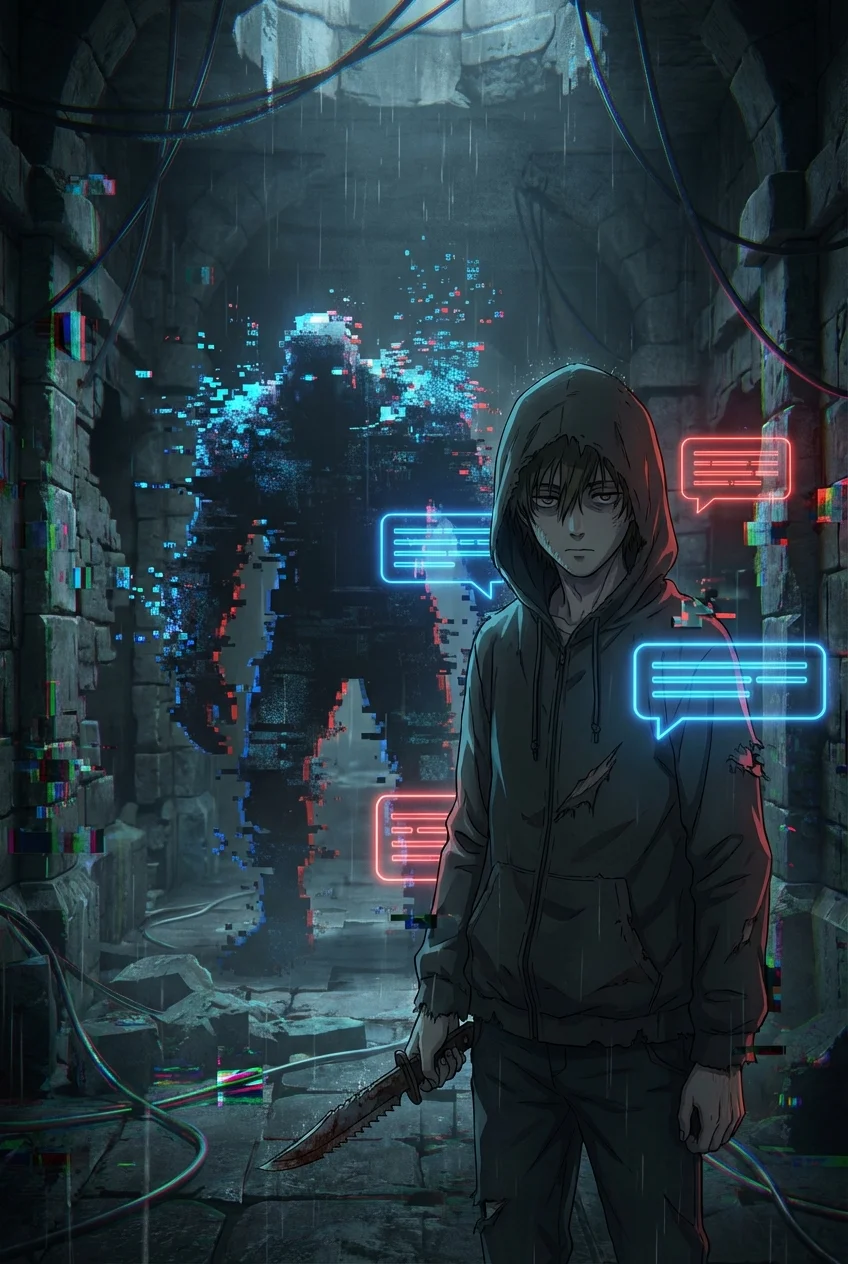

カイの見る世界は、常に幻覚の万華鏡だった。

人々が行き交う中央広場。石畳の上を歩く一人ひとりの肩や頭上には、その者の最も強い無意識の欲望が、色鮮やかな幻となってまとわりついている。金銭を渇望する男の指先からは絶えず金の砂がこぼれ落ち、アスファルトに染み込む前に消える。承認を求める女優の卵の周りには、無数の拍手する手の幻影が蝶のように舞っていた。カイの体質は、そうした欲望の奔流を視覚情報として捉えてしまうのだ。欲望が強ければ強いほど、幻覚は実体感を増し、時に熱や重ささえ伴ってカイに干渉した。

この世界では、誰もが「共感共有体」として生きている。首筋に埋め込まれた連結クリスタルが、半径五十メートル以内の他者の思考や感情の”核”を、さざ波のように脳内へ送り込んでくる。社会は驚くほど円滑に機能していた。言葉を交わす前に相手の意図を察し、集団はひとつの生命体のように動く。だが、その代償として個人の秘密は希薄になり、魂のプライバシーは存在しないに等しかった。

カイにとって、クリスタルがもたらす共有感覚と、彼の体質が見せる幻覚は、二重の枷だった。頭の中では常に他者の感情の合唱が響き、目の前では欲望のパレードが繰り広げられる。彼はその濁流の中で、自分自身の輪郭を見失わないようにするので精一杯だった。

近頃、その調和した世界に不協和音が混じり始めていた。「虚無の沈黙」と呼ばれる現象。特定のクリスタルを持つ人々が、ある日突然、他者の核を共有できなくなり、同時に自身の核も一切発信しなくなるのだという。社会システムは彼らを「精神的に欠落した異常者」と断じ、隔離施設へと送る。

だが、カイは心のどこかで疑っていた。あの過剰な共有の海から切り離されることは、本当に病なのだろうか。むしろ、それは息苦しい繭からの脱皮、あるいは世界に向けた静かな反逆ではないのか。人々の欲望の幻覚にうんざりするたび、その「沈黙」という言葉が、カイの心には甘美な響きをもって囁きかけるのだった。

第二章 沈黙の残香

カイは、一週間前に「虚無の沈黙」に陥ったとされる女性、エラの足跡を追っていた。システムの記録から彼女が住んでいたアパートを突き止め、錆びた鉄の階段を上る。ドアには封印の代わりに、無機質な「調査済」のプレートが貼られていただけだった。

部屋は、持ち主の不在を告げるように静まり返っていた。生活の痕跡はほとんど消されていたが、窓辺に置かれた小さな鉢植えだけが、健気に緑の葉を伸ばしている。部屋全体に、微かなラベンダーの香りが満ちていた。カイが息を吸い込むと、喧騒に満ちた彼の感覚が、ほんの少しだけ浄化されるような気がした。

テーブルの上に、一冊のノートが残されていた。走り書きのような文字で、いくつかの言葉が綴られている。

『誰も聞こえない。誰も見えない。初めて、私が私になった気がする』

その一文が、カイの胸を強く打った。これは病んだ者の言葉ではない。むしろ、長い束縛から解放された者の、歓喜の産声のように聞こえた。

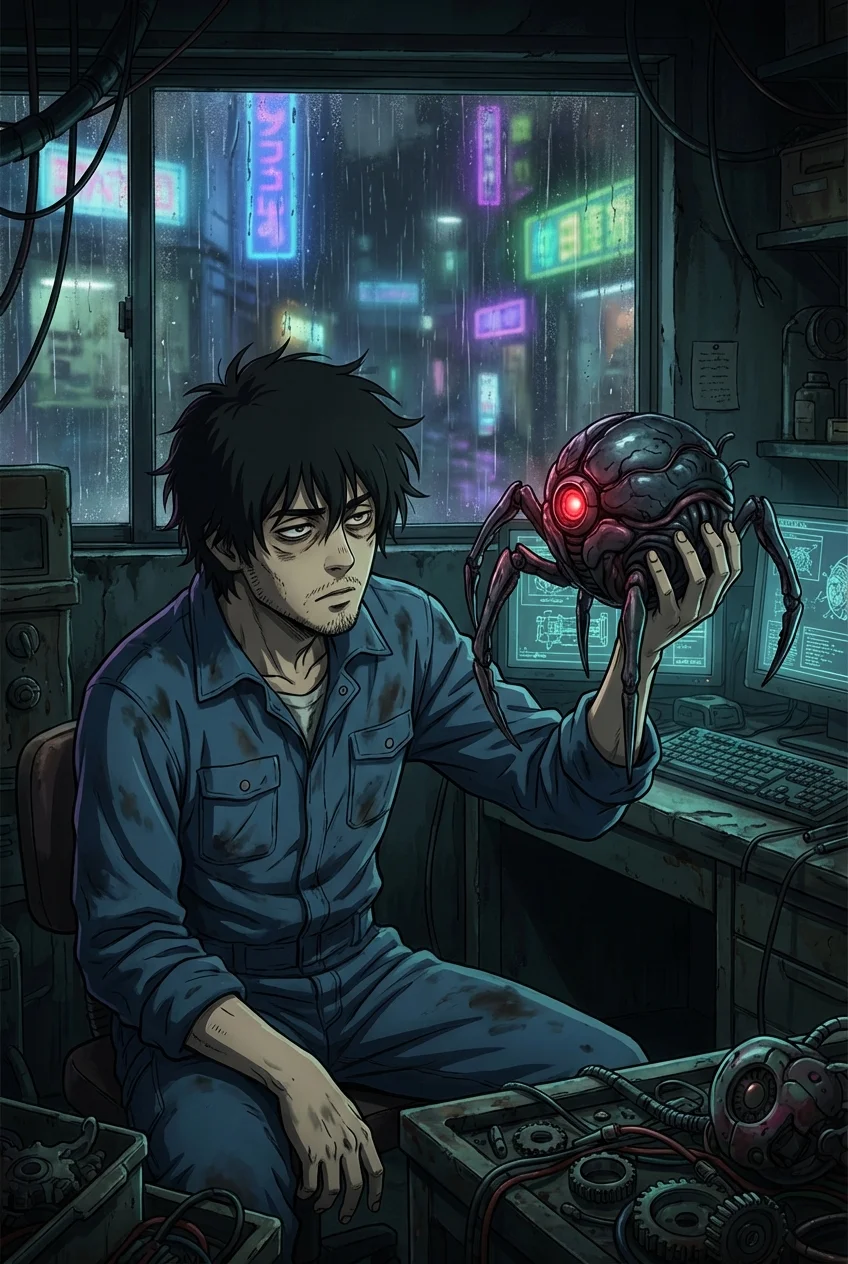

カイはエラの行方を追う中で、街外れの古物商に立ち寄った。埃っぽい店内で、彼は奇妙な手鏡を見つける。黒曜石のような滑らかなフレームに、銀色に輝く鏡面。店主の老人は言った。「そいつは『個を映す鏡』。失われた時代の遺物さ。共有体の人間が覗くと、己の欲望が歪んで映る。だが、真に”個”である者の姿だけを、ありのままに映し出すという言い伝えだ」

カイは試しに鏡を覗き込んだ。鏡面には、ぼやけた自分の輪郭の周りに、今この瞬間に彼が捉えている他者の欲望――店の老人の「安らかな眠りへの渇望」が、穏やかな光の粒子となって渦巻いているのが見えた。やはり、自分の顔ははっきりと見えない。この鏡は、カイ自身の”個”をも捉えてはくれなかった。彼はその鏡を買い取り、コートのポケットにしまい込んだ。エラを見つけ出せば、この鏡が何かを教えてくれるかもしれない。そんな予感がした。

第三章 砕け散るプリズム

エラは、旧文明の遺跡とされる、巨大な図書館の廃墟にいた。蔦の絡まる書架の隙間から差し込む光が、空気中の塵をきらきらと照らし出している。彼女は、静かに本を読んでいた。カイが足を踏み入れても、驚いた様子は見せなかった。

「あなたも、聞こえなくなったの?」

エラの声は、凪いだ湖面のように穏やかだった。彼女の周りには、カイが常に見ているはずの欲望の幻覚が、何一つ浮かんでいなかった。完全な無。カイの能力が、彼女の前では全く作用しないのだ。

「まだだ。だが、あなたのことが知りたくて来た」

「知りたい? 私にはもう、共有されるべき核なんてないのに」

エラはそう言って微笑むと、カイの持つ『個を映す鏡』に目を留めた。

「懐かしいものを持っているのね。それを覗いてみて」

促されるまま、カイは鏡を彼女に向けた。鏡には、穏やかに微笑むエラの顔が、驚くほど鮮明に映し出されていた。歪みも、幻覚もない。ただ、一人の人間としてのエラの姿がそこにあった。

次に、カイは鏡を自分自身に向けた。相変わらず、自分の顔はぼやけ、周囲の欲望が歪んだプリズムのように乱反射しているだけだ。

その瞬間だった。

世界から、音が消えた。

いや、違う。カイの頭の中で絶えず鳴り響いていた、他者の思考と感情の合唱が、ふつりと途絶えたのだ。まるで、巨大なオーケストラの指揮者が、突然タクトを振るのをやめたかのように。

「あ……」

声にならない声が漏れる。目の前で渦巻いていた欲望の幻覚が、陽炎のように揺らめき始めた。女優の卵を飾っていた拍手の蝶が光の粒子に変わり、金銭を欲した男の指からこぼれる砂が霧となって消えていく。

視界が、クリアになる。

聴覚が、澄み渡っていく。

それは恐怖ではなかった。むしろ、生まれて初めて体験する、完璧な静寂と解放感だった。カイは悟った。自分にも「虚無の沈黙」が訪れたのだ。これは終わりではない。何かの始まりなのだと、魂が震えていた。

第四章 はじまりの静寂

カイの周囲から、最後の幻覚の残滓が消え去った。世界は、ありのままの姿を彼に見せていた。壁の染み、床の傷、差し込む光の角度。その全てが、恐ろしいほどの解像度で感覚に流れ込んでくる。これが、共有のフィルターも欲望の幻覚もない、本当の世界の姿なのか。

彼は震える手で、再び『個を映す鏡』を覗き込んだ。

そこに映っていたのは、見知らぬ男だった。いや、見知らぬわけではない。カイ自身の顔だ。だが、彼が今まで一度もはっきりと見たことのなかった、”彼自身の素顔”だった。少し疲れ、戸惑いを浮かべてはいるが、その瞳の奥には、揺るぎない意志の光が灯っている。欲望の幻覚に歪められていない、一人の「個」としての顔が、そこにあった。

ふと、カイは窓の外に目を向けた。そして、息を呑んだ。

街の風景が一変していた。高層ビルの壁面、広場、家々の窓辺で、人々が身につけた連結クリスタルが、一斉に光を失い、まるで熟した果実が落ちるように、ぽつり、ぽつりと砕け散っていく。

共有のネットワークが、世界規模で崩壊していく。人々は広場で立ち尽くし、空を見上げ、隣人を見つめ合う。ある者は戸惑いに顔を歪め、ある者は突然の孤独に泣き崩れ、そしてまたある者は、解放されたように笑い始めた。何十年、何百年と人々を繋ぎ、そして縛りつけてきた共有の繭が、今まさに破られようとしていた。

その時、カイはもう一つの変化に気づく。これまで街全体を低く覆っていた、システムの維持音ともいうべき持続的なハム音が、完全に消え去っていた。代わりに聞こえてくるのは、風の音、遠くで鳴く鳥の声、そして、生まれ始めたばかりの無数の「個」が発する、ざわめきだった。

虚無の沈黙は、病ではなかった。それは、世界という巨大な生命体が、共感共有体という古い殻を脱ぎ捨て、「個の選択的共感体」へと進化するための、壮大な脱皮のプロセスだったのだ。そして、クリスタルという名の見えない鎖で人々を支配していた何者かからの、静かなる解放だった。

隣に立ったエラが、カイの肩にそっと触れた。彼女の体温が、共有ではなく、純粋な物理的接触としてカイに伝わる。

「ここからが、私たちの始まり」

カイは頷き、夜明け前の空を見上げた。光を失ったクリスタルの残骸が、新しい世界の誕生を祝う星屑のように、静かに輝いていた。