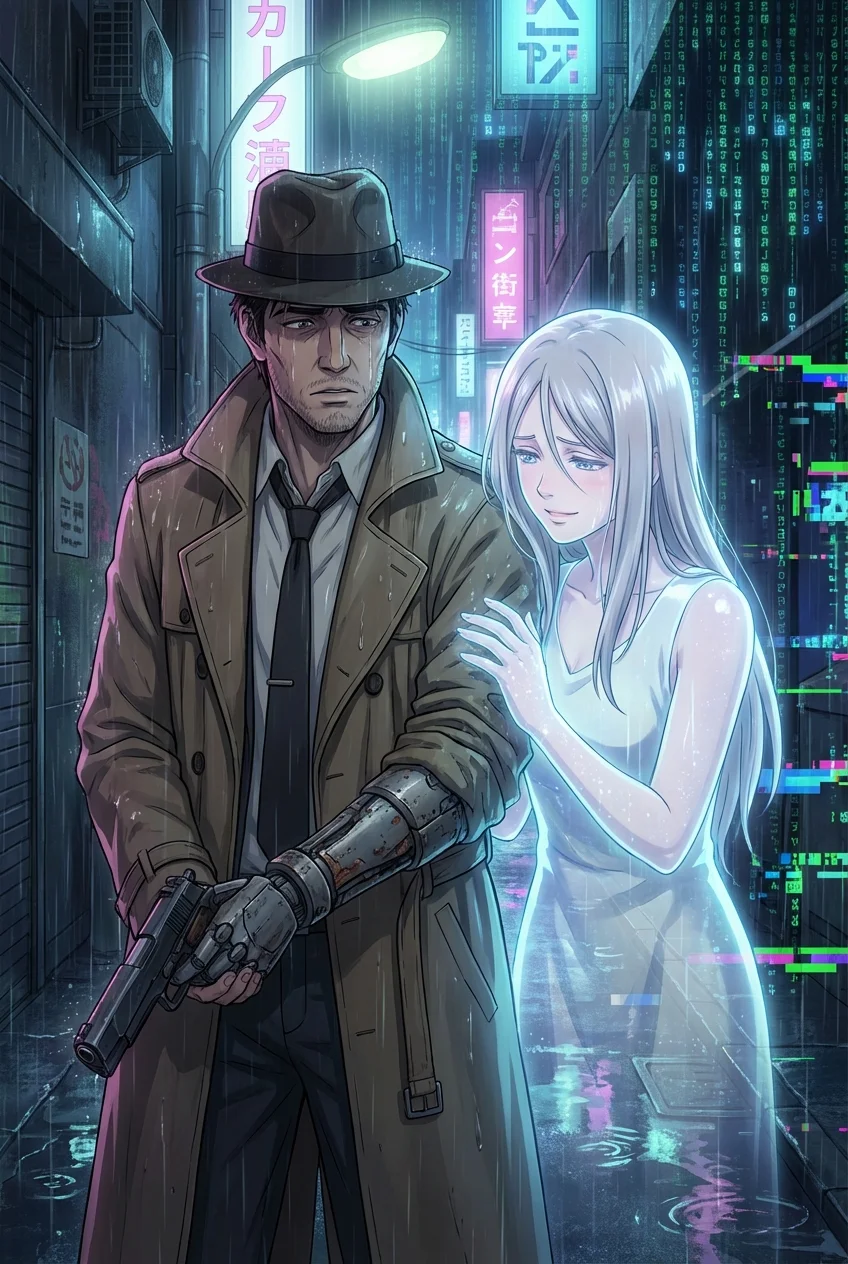

第一章 織り手の孤独

リクの仕事場は、常に微かな糸の擦れる音と、古い木の匂いに満ちていた。彼は「運命の編み手」。窓の外を行き交う人々の体から伸びる、色とりどりの運命の糸をその瞳に映し、心の奥底に眠る真の願望を読み解く。人々が自覚すらしていない願いを掬い上げ、最も輝かしい未来へと続く「運命の模様」を脳内に描き出す。それが彼の天職であり、呪いでもあった。

壁には、彼がこれまでに編み上げた運命のタペストリーの数々が飾られている。恋の成就を願った娘のために編んだ、二本の糸が螺旋を描きながら深紅に染まっていく模様。事業の成功を望む男のために紡いだ、何本もの細い糸が絡み合い、一本の黄金の綱となる力強い模様。それらは街の調律師たちの手によって現実のものとなり、人々の人生を彩っていく。

リクは象牙でできた細くしなやかな『運命織り針』を指先で弄びながら、窓の外を眺める。陽光を浴びてきらめく無数の糸。希望の青、情熱の赤、嫉妬の緑、悲哀の灰色。世界はかくも豊かな色彩で満ちているというのに、彼自身の胸元から広がる運命は、ただひたすらに『真っ白な布』だった。何の模様も、どんな染み一つない、完全な虚無。その純白は、彼の孤独そのもののようだった。針を近づけても、布に触れることなくふわりと宙に浮いてしまう。彼は、他人の人生を豊かに彩ることはできても、自分自身の物語を一文字たりとも綴ることができないのだ。

「どうか、この想いを……」

目の前の椅子に座る若い女性が、俯きながら懇願する。彼女の体からは、淡い桜色の糸が弱々しく伸びていた。その先で、別の力強い紺色の糸と結ばれることを望んでいる。リクは静かに頷き、目を閉じた。女性の心の深淵に意識を沈めると、やがて脳裏に一つの完璧な模様が浮かび上がる。二本の糸が寄り添い、美しい花を結ぶ未来の図案。

「……見えました。あなたの願いは、必ず届きます」

彼はそう告げ、設計図を羊皮紙に描き写す。女性は涙ぐみながら礼を言い、何度も頭を下げて出ていった。

一人になった部屋で、リクは再び自分の胸元に視線を落とす。真っ白な布。そこには、何の感情の揺らぎも映らない。他人の幸福を編むたびに、自分の中の何かが少しずつ削られていくような、乾いた感覚だけが募っていく。

その日の夕暮れ、リクは仕事場の裏手にある石畳の路地で、それに出会った。蹲る小さな影。年の頃は五つか六つか。夕闇に溶けそうなほど儚い姿の子供だった。だが、リクが瞠目したのはそのことではない。子供の体からは、本来そこにあるべき運命の糸が、一本たりとも伸びていなかったのだ。まるで、この世界の法則から完全に切り離されたかのような、絶対的な「空白」。子供はゆっくりと顔を上げ、ただ黙ってリクの瞳を見つめ返した。その瞳は、夜の湖面のように静かで、何も映していなかった。

第二章 空白の残響

子供は言葉を話さなかった。リクが名を尋ねても、ただこくりと首を傾げるだけ。彼はその子を「ノア」と呼ぶことにした。それは、かつて読んだ古い物語に出てくる、世界を一度洗い流し、新たな始まりを運んだ舟の名だった。

ノアとの奇妙な日々が始まった。リクの仕事場の片隅で、ノアはただ静かに座っていることが多かった。壁に飾られた色鮮やかな運命のタペストリーを、その小さな指で飽きもせずなぞっている。その姿を見ていると、リクの胸に去来するのは戸惑いと、そして奇妙な安らぎだった。運命の糸を持たない存在がすぐそばにいる。その事実は、世界の法則を揺るがすような違和感であるはずなのに、リク自身の『真っ白な布』は、ノアが近くにいると、まるで陽だまりに置かれたかのように、微かに温かい気がした。

リクはノアの正体を探ろうとした。街の古老に尋ね、禁書庫の埃を払ったが、運命の糸を持たぬ者の記録などどこにも存在しなかった。彼はまるで、世界の記述からこぼれ落ちた、存在しないはずのインクの染みのようだった。

ある雨の日の午後、リクは新しい依頼人の運命を編み上げていた。それは病に苦しむ老人のもので、穏やかな最期を願う、銀色に輝く静謐な模様だった。集中していた彼の背後から、不意に小さな手が伸びてきた。ノアだった。子供はリクの肩越しに、脳内に浮かぶ銀色の模様をじっと見つめていた。

「……きれい?」

リクが尋ねると、ノアは初めて小さく頷いた。そして、その視線をリクの胸元へと移す。真っ白な布へ。その純粋な瞳が、まるで「あなたの模様はどこにあるの?」と問いかけているようで、リクは息を呑んだ。他人の運命ばかりを覗き込み、自分自身の空虚さから目を逸らし続けてきた心を、真っ直ぐに見透かされた気がした。

その瞬間だった。ノアの小さな手が、何の躊躇いもなく、リクの『真っ白な布』に、そっと触れたのだ。

第三章 色褪せる世界

触れた指先から、音のない衝撃が広がった。それは世界を揺るがすほどの静かな激震だった。

リクは窓の外に目をやった。そして、信じがたい光景に言葉を失う。街を彩っていた無数の運命の糸が、急速にその色を失い始めていたのだ。成功を約束された黄金の糸は錆びた鉄屑のような色に、固い絆で結ばれていたはずの純白の糸は脆い灰色の塵に。まるで古いフレスコ画が風雨に晒され、みるみるうちに剥落していくように、世界から運命の色が消えていく。

「何が……起こっているんだ……!」

街路からは人々の悲鳴が聞こえ始めた。自分の運命の糸が形を失っていくのを目の当たりにし、人々は恐慌に陥っていた。「運命の調律師」たちが工房から飛び出してくるが、彼らの手をもってしても、色褪せていく糸を繋ぎ止めることはできなかった。それは、世界の根源的な法則そのものが崩壊していく音だった。

原因は、ノアだ。リクの胸に触れた、この子供が引き起こしたのだ。人々がパニックに陥る中、リクは震える手で象牙の『運命織り針』を掴んだ。これまで幾度となく他人の運命を編み解いてきたその針を、ノアへと向ける。

「君は……一体、何者なんだ?」

問いかけに答えはない。リクが針の先端をノアの小さな胸に近づけると、信じられないことが起きた。今までリク自身の『真っ白な布』にさえ触れることを拒み、常に宙に浮いていた針が、まるで磁石に引かれる砂鉄のように、ノアの体へと吸い込まれていったのだ。

針は子供の体内に完全に沈み込み、その瞬間、まばゆいばかりの光を放った。リクの脳内に、嵐のような情報が流れ込んでくる。それは、世界中の、ありとあらゆる運命の糸の記憶。喜び、悲しみ、怒り、希望、絶望……無数の人々の選択と、その結果として紡がれてきた模様のすべて。それは、もはや個人の運命を超えた、世界という巨大な生命体が紡いできた、壮大なタペストリーそのものだった。

光の中で、リクは理解した。ノアは破壊者ではない。これは「終わり」などではないのだと。

第四章 自由意志の夜明け

光が収まった時、世界はしんと静まり返っていた。街の喧騒は嘘のように消え、人々は呆然と立ち尽くしている。彼らの体からは、かつて人生を縛り、あるいは導いてきた運命の糸が、一本残らず消え失せていた。

だが、それは喪失ではなかった。人々は恐る恐る自分の手を見つめ、隣人と言葉を交わし始める。その表情には、未来が見えなくなったことへの不安と同時に、何ものにも縛られずに自分の足で歩き出せるという、未知の可能性への微かな光が宿っていた。設計された未来ではなく、自ら選び取る明日。それは、あまりにも永い間、人々が忘れていた「自由」の感覚だった。

ノアは「運命の受容体」。この世界に張り巡らされた、あらゆる可能性と選択肢の糸をその一身に吸収し、人々に真の自由意志を返還するために現れた存在。リクの『真っ白な布』は、あらゆる運命を受け入れるための、いわばノアを迎え入れるための器だったのだ。

役目を終えたノアの体は、足元からゆっくりと光の粒子となって霧散し始めていた。リクの目の前で、その輪郭が淡く空気に溶けていく。

ノアは、消えゆく間際に、初めてリクに向かって微笑んだ。それは言葉のない、しかし万感の思いが込められた、感謝と別れの微笑みだった。リクは何も言えず、ただその光景を目に焼き付けた。頬を伝う温かい雫が、悲しみなのか安堵なのか、彼自身にも分からなかった。

ノアの姿が完全に消え去った後、リクはふと、自分の胸元に視線を落とした。

そこにはもう、あの虚無を象徴する『真っ白な布』はなかった。

代わりに、彼の心臓のまさに中心から、一本の、ほんのりと夜が明ける空のような色の糸が、確かに、力強く伸び始めていた。

それは誰かにデザインされた模様ではない。誰かの願いを汲み取って編まれたものでもない。それは、リク自身が、ノアと出会い、世界の変化を受け入れ、そして今ここに立つことを「選択」したことによって、初めて生まれ出た彼自身の運命の、始まりの色だった。

リクは、手の中に残された象牙の針を握りしめた。それはもう、他人の運命を編むための道具ではない。これから無限に広がる、自分自身の未来を、この手で一筋一筋、丁寧に紡いでいくための、大切な最初の道具となる。

彼は空を見上げた。運命の糸が消えた空は、どこまでも広く、青く澄み渡っていた。どこへでも行ける。何にでもなれる。その途方もない自由に少しだけ身震いしながら、リクは新しい世界へと、確かな一歩を踏み出した。