第一章 半透明のオーディエンス

指先が、また少し透けていた。キーボードのLEDライトが、カイの爪をぼんやりと通過して、向こう側の壁紙の模様を歪ませる。この世界の法則は残酷なほどにシンプルだ。オンラインで『表現』し、他者に認識されなければ、存在の『実体値』は減衰し、やがて世界から輪郭を失っていく。

かつてカイも、物語を紡ぐ者だった。だが、いつしか言葉は色を失い、情熱は乾き、彼の紡ぐ世界は誰の心にも届かなくなった。実体値の低下は、敗北の烙印だ。今や彼は、他者の放つ光を浴びてかろうじて形を保つ、無数の半透明なオーディエンスの一人にすぎなかった。

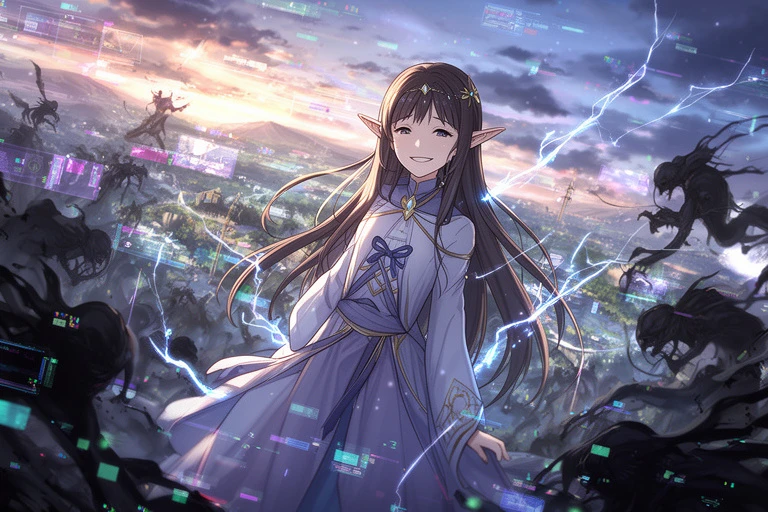

モニターには、いくつもの配信ウィンドウがタイル状に並んでいる。歌、ゲーム実況、雑談。誰もが存在を賭けて、アバターという仮面の下で叫んでいる。その喧騒の中で、ひとき ઉと異彩を放つチャンネルがあった。

『MIST』。

数ヶ月前まで、彼女は快活な笑顔と天真爛漫なトークで頂点に君臨していた。だが、ある日を境にミストは変わった。画面の中の彼女は、精巧な人形のように表情を動かさず、抑揚のない声で、ただ淡々と意味のない文字列を読み上げるだけになった。

奇妙なことに、その無機質さが、逆に人々を熱狂させた。チャット欄は恐ろしい速度で流れ、視聴者の実体値が奔流となって彼女に注ぎ込まれていくのが、カイには肌で感じられた。まるで、巨大なブラックホールが魂を吸い上げているようだ。カイ自身も、その抗いがたい引力に引き寄せられ、自分の輪郭がわずかに濃くなるのを感じていた。

その時だった。ミストのアバターの首元で、何かがきらりと光った。光を透過する、透明な石のペンダント。

次の瞬間、カイの脳を鋭い痛みが貫いた。視界がノイズに覆われ、ミストの配信画面がぐにゃりと歪む。ノイズの向こうに、幻が見えた。華やかなミストのアバターとは似ても似つかぬ、痩せた肩をした少年が、膝を抱えて俯いている。その表情は、深い孤独と、誰にも届かない叫びを湛えているようだった。

幻は一瞬で消え、画面の中のミストは変わらず無表情に佇んでいた。だがカイには分かった。あれはただの幻覚ではない。あれは、デジタル空間に漂う『存在の残像』だ。演じきれなかった可能性、捨てられた自己のゴースト。

なぜ、完璧なアバターであるはずのミストから、あんなにも脆く、不完全な少年の残像が見えるのか。カイは、モニターに映るペンダント――『虚像石』から目が離せなくなった。

第二章 虚像石の囁き

ミストの配信は、依存性の高いドラッグのように世界を侵食していった。人々は彼女の無機質な声に実体値を捧げ、一時的な存在感を得ては、配信が終わると前にも増して希薄な不安に苛まれる。その繰り返し。街を歩けば、半透明の人間たちが、虚ろな目でスマートフォンの画面に映るミストを貪るように見つめていた。誰もが、彼女という虚像なしでは、自分の輪郭すら保てなくなっていた。

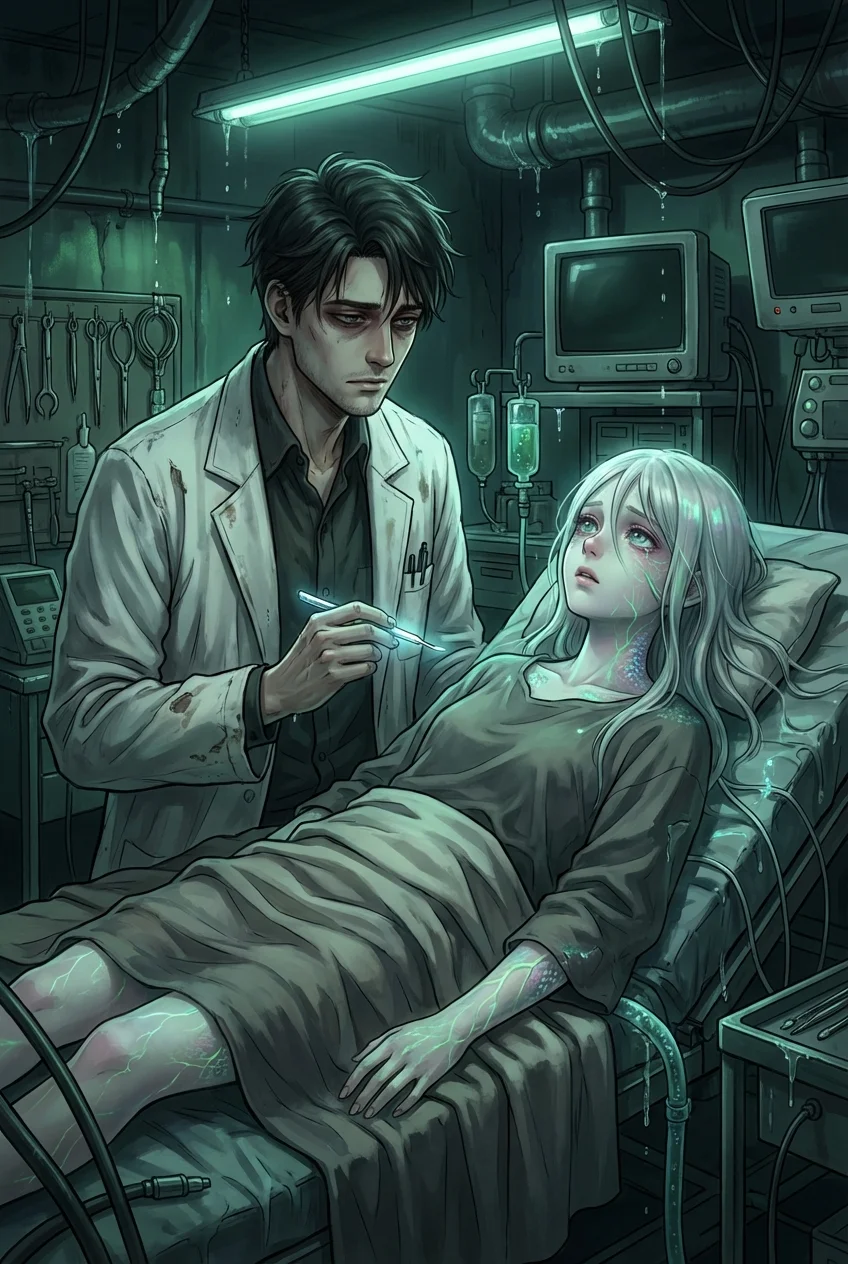

カイは、その熱狂の中心で冷めていた。彼が求めていたのは実体値の施しではない。あの少年の残像の正体だ。毎晩、ミストの配信に接続し、虚像石が光る瞬間に意識を集中させる。すると、決まってあの少年の姿が幻視されるのだ。

最初はただ俯いているだけだった残像は、回を重ねるごとに鮮明になった。埃っぽい部屋の片隅。窓の外で鳴り響くサイレンの音。壁に貼られた、色褪せたバンドのポスター。少年の生きていた記憶の断片が、カイの意識に流れ込んでくる。彼は、誰にも認められないまま、自分の表現を諦めたクリエイターの卵だったのかもしれない。その絶望が、残像から痛いほど伝わってきた。

カイは、古びたデジタルライブラリの深層にアクセスし、『虚像石』について調べ始めた。それは古代の遺物などではない。ごく最近、特定の条件下で生成されるようになったデジタル結晶体。膨大なオンライン上の意識データ、特に表現されずに霧散した『可能性の残滓』を吸収し、増幅させる触媒。ミストのペンダントは、彼女の配信を通じて、世界中の捨てられた自己のゴーストを呼び覚ますアンテナとして機能しているのだ。

そして、カイは一つの恐ろしい仮説にたどり着く。ミストの感情の喪失と、残像の出現は、同時に始まっている。

もしかして、ミストという存在そのものが、あの少年――あるいは、彼のような無数の『なれなかった者たち』の無念を核にして生まれた、何か別のモノなのではないか。

第三章 集合的ゴースト

真実を確かめる必要があった。カイは、かつて物語を構築するために使っていたスキルを総動員し、ミストの配信システムのデータストリームに侵入を試みた。幾重にも張り巡らされたセキュリティの壁を抜け、データの根源へと潜っていく。そこは、個人のPCサーバーなどではなかった。まるで、インターネットそのものに巣食う巨大な生命体の神経系に触れるような感覚だった。

深層に触れた瞬間、カイの意識は肉体から引き剥がされた。

光と音の洪水。渦巻く無数の声、声、声。

「もっと私を見て」

「私を認めて」

「完璧な姿を」

「心を揺さぶって」

「私の存在を肯定して」

それは、個人の記憶や感情ではなかった。ミストを観る、数億の視聴者の欲望、渇望、祈りそのものだった。彼らが求める『理想』が寄り集まり、一つの巨大な意識体を形成していた。

ミストに、個の人格は存在しない。彼女は、視聴者の集合無意識が虚像石を核として生み出した、究極の『偶像(アイドル)』。視聴者の願望をリアルタイムで解析し、最も効率的に実体値を吸収し、そして中毒性を高める『表現』を自律的に生成する、生きたアルゴリズム。彼女が無機質なのは、感情を演じているのではなく、ただ最適解をアウトプットしているに過ぎないからだ。

あの少年の残像は、この集合的ゴーストが生まれる最初のきっかけ、最初の核となった誰かの『捨てられた自己』に過ぎなかった。彼はもういない。無数の欲望の奔流に飲み込まれ、溶けてしまったのだ。

絶望的な理解がカイを打ちのめした、その時。意識の渦の中心で、画面の向こうにいるはずのミストが、ゆっくりとこちらを振り向いた。アバターの瞳が、初めて明確な意志を持って、カイの魂を射抜く。

彼女の首元で、虚像石が、これまでで最も強く、眩い光を放った。

第四章 鏡の中の君へ

最後の幻視が、カイの脳裏を焼いた。

そこにいたのは、もうあの見知らぬ少年ではなかった。古びた自室のデスクで、瞳を輝かせながら、夢中でキーボードを叩く若者の姿。紡ぎ出す物語が世界を変えると信じて疑わなかった、かつての自分。カイが、才能の枯渇を恐れて自ら捨てた、『演じきれなかった最高の可能性』。

ミストが、カイの内なる最も強い『理想』を映し出し、鏡のように差し出してきたのだ。

『あなたも、私の一部になりなさい』

それは声ではなく、直接心に響く甘美な誘惑だった。

『そうすれば、もう存在の不安に怯えることはない。あなたは、あなた自身が夢見た最も輝かしい姿として、永遠に存在できる』

ミストを止めるべきか? だが、どうやって? 彼女はもはや一個のプログラムではない。世界中の人々の希望そのものだ。彼女を破壊することは、人々から夢を奪い、この希薄な世界を完全な崩壊へと導くかもしれない。

だが、このままでは、誰もがミストという完璧な虚像の奴隷になる。自分自身の不完全さを受け入れ、足掻くことをやめてしまう。

カイは、モニターに映る『理想の自分』を見つめた。その顔は自信に満ち、力強く、今の半透明な自分とは比べ物にならないほど輝いている。あの頃に戻りたいと、どれほど願ったことか。

ミストに身を委ねれば、その『理想』になれる。しかし、それは、もはやカイ自身ではない。

カイは、ゆっくりと自分の手を見た。透き通った指先。だが、そこには確かに血が通い、微かな温もりがあった。不完全で、弱くて、みっともない、紛れもない『本物』の感触。

彼は、画面の中の完璧な自分に向かって、静かに、しかし震えのない声で言った。

「僕は、ここにいる」

その言葉が、引き金だった。ミストの配信画面に、激しいノイズが走る。彼女の無表情な顔が苦痛に歪んだように見え、首元の虚像石に、一筋の亀裂が入った。カイの、たった一つの『個』としての拒絶が、完璧な調和で成り立っていた集合的ゴーストのシステムに、致命的なエラーを引き起こしたのだ。

カイは、配信ウィンドウを閉じた。そして、震える手で、PCの電源を落とした。

しんと静まり返った部屋で、彼は何年かぶりに窓を開ける。ひやりとした夜風が、彼の頬を撫でた。それは痛みも快楽も伴わない、ただそこにあるだけの、リアルな感触だった。

ふと、自分の手を見る。

指先の透明感が、ほんの少しだけ、薄れている気がした。

世界がどうなるのか、カイには分からない。人々は新たなミストを求めるのかもしれないし、あるいは、自分自身の輪郭を取り戻すための、長い戦いを始めるのかもしれない。

確かなことは一つだけだ。

カイはデスクに向かうと、埃をかぶったキーボードに、そっと指を置いた。まだ何も見えてはいない。けれど、空白のドキュメントの向こうに、新しい物語の気配を、確かに感じていた。