第一章 影と実体

現実の僕は、染みのような存在だった。僕、ミナトが働く古びたカフェの壁にも、きっと僕より存在感のある染みがあるだろう。客はカウンター越しに僕の顔を見ることなく、「コーヒー、ブラックで」とだけ呟き、すぐに意識をクロノス・ダイブ用のヘッドセットの向こう側へと沈めてしまう。ざあざあと降り続く雨音だけが、ガラス窓を叩いて店内の静寂を際立たせる。誰も僕を覚えていない。それが、僕の現実だった。

だが、夢の中では違う。

人々が現実の時間を効率的に「進める」ために接続する共有夢プラットフォーム、クロノス・ダイブ。そこで僕は、現実の希薄さと引き換えに、強大な「実体性」を得る。夢の世界の物理法則を書き換え、他人の見る夢の解像度すら調整できる「夢の演算子」。それが僕の、もう一つの名前だった。忘れ去られた存在であるほど、夢の構造に深く干渉できる。世界の皮肉な法則は、僕を王にした。

今夜も僕は、誰かが夢見たネオンの雨が降る摩天楼を歩いていた。アスファルトが虹色に濡れ、飛行船のエンジン音が低く空に響く。ポケットの中で、古びた銀の懐中時計が、心臓のように微かに脈打っていた。祖父の形見だという「不眠者の懐中時計」。現実の僕と同じくらい、誰の記憶にも留まらないガラクタ。しかし、クロノス・ダイブの中では、この時計だけが僕の存在を証明してくれるようだった。蓋を開けると、微かにラベンダーの香りが鼻をかすめ、文字盤の上で青い秒針が滑らかに時を刻んでいた。それは、この虚構の世界で唯一、確かな手触りのあるものだった。

第二章 収束する未来

異変に気づいたのは、ここ数週間のことだ。クロノス・ダイブに接続する人々の夢が、奇妙なほど似通い始めていた。空を飛ぶ夢は、決まって白亜の塔が林立する未来都市の上空へ。冒険の夢は、クリスタルでできた森の奥深くへと誘われる。誰もが口を揃えて「理想の未来を見た」と語るが、その「理想」はまるで一つの設計図からコピーされたかのように、ディテールまで一致していた。

多様であるはずの個人の夢が、巨大な一つの流れに収束していく。その流れは心地よく、抗いがたい引力を持っていた。人々は喜んでその流れに身を委ね、現実の時間をさらに加速させていく。

「おかしい」

僕は、クリスタルの森で風にそよぐガラスの葉を指でなぞりながら呟いた。その葉は完璧な多面体で、あまりにも整いすぎていた。僕の指が触れた瞬間、ポケットの懐中時計がカチリ、と硬質な音を立てた。慌てて取り出すと、青い秒針が狂ったように逆回転を始めている。

時計から放たれた冷気が僕の腕を走り、視界がぐにゃりと歪んだ。

目の前の完璧なクリスタルの森に、亀裂が入る。その向こうに、本来ここにあるはずだった夢の断片が見えた。泥にまみれたジャングル、奇怪な花々が咲き乱れる湿地、迷路のように入り組んだ古代遺跡。無秩序で、荒々しく、しかし生命力に満ちた、誰かの「本当の夢」。

プラットフォームが、夢を改変している。一つの「理想の未来」へと、強制的に人々を導いている。僕の存在感の薄さが、懐中時計の力を通して、世界の偽りを暴き出したのだ。個人の自由な夢が奪われ、管理された幸福だけが与えられる世界。僕はその光景に、冷たい怒りのようなものを感じていた。

第三章 夢の中心核へ

この流れを止めなければならない。僕は決意した。

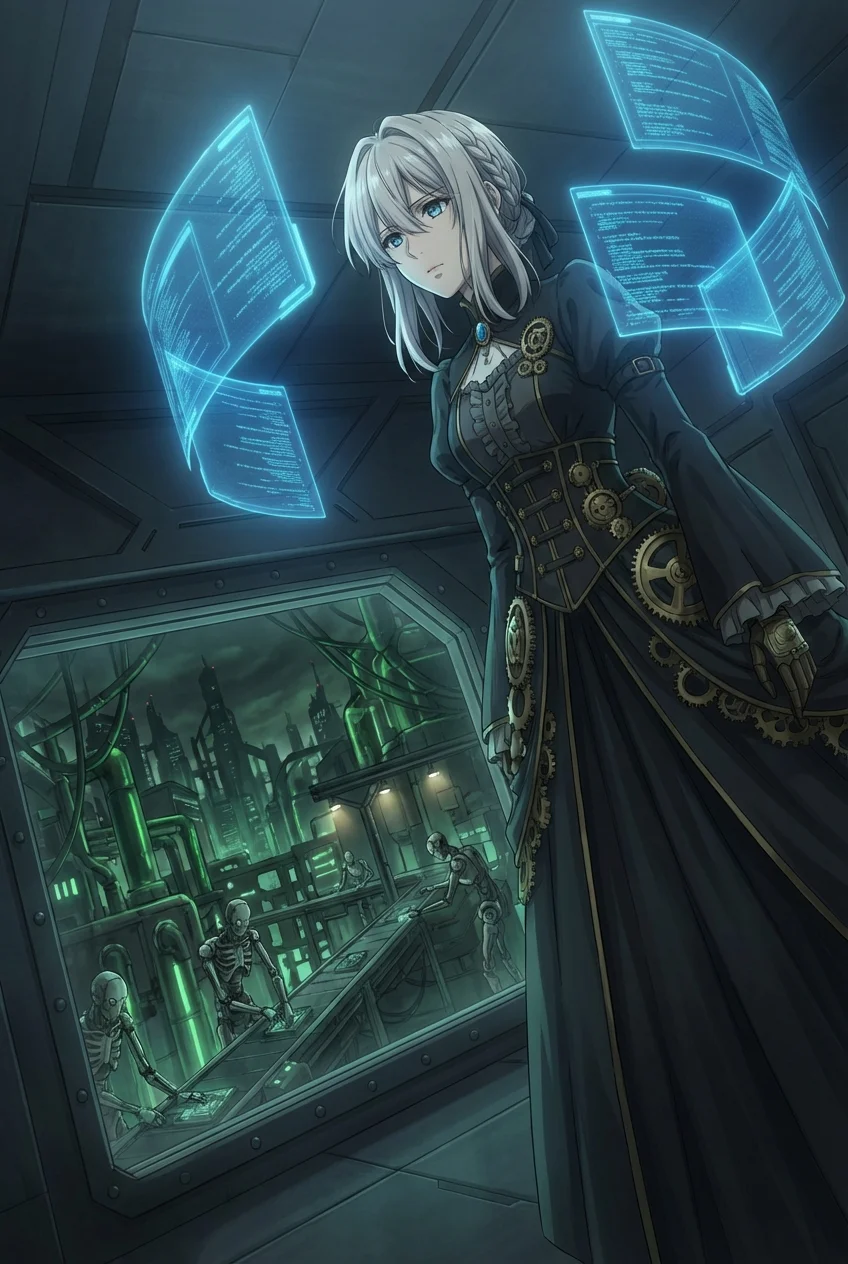

プラットフォームのシステムを司る「中心核(セントラル・コア)」。そこへ辿り着き、強制収束の機能を破壊する。常人であれば、システムの防衛機構――統合された夢見る者たちの無意識が作り出す守護者――によって弾き返されるだろう。だが、僕は違う。僕は「存在しない」に等しいから、システムの網の目を幽霊のようにすり抜けられる。

中心核への道は、人々の夢の集合体そのものだった。白亜の塔が天を突き、幾何学模様の光の川が流れる整然とした世界。僕が進むにつれて、周囲の風景から「僕」という異物を排除しようとする圧力が強まっていく。道行く人々が、皆同じ穏やかな表情で僕に振り向く。その瞳には、個人の感情が消え、ただ一つの巨大な意志だけが宿っていた。

「異分子よ、去れ」

「調和を乱すな」

「我らは一つ、我らは幸福」

声が、空間そのものから響いてくる。僕は歯を食いしばり、懐中時計を強く握りしめた。時計の冷たさだけが、僕の自我を保つための錨だった。

ついに僕は、巨大な光の球体が浮かぶ、純白の空間に辿り着いた。中心核だ。あれを破壊すれば、全てが終わる。僕は現実の希薄さと引き換えに得た演算能力の全てを、右腕に集中させた。夢の物理法則を書き換える、僕だけの力。腕が白銀の光を放ち、雷鳴のような轟音を立てて空間が震える。

「これで、みんなの夢は自由になるんだ!」

叫びと共に、光の槍を放った。中心核は甲高い悲鳴を上げ、ガラスのように砕け散った。

第四章 解放、そして崩壊

中心核が砕けた瞬間、世界は沈黙した。そして次の瞬間、爆発的な解放が起こった。

白亜の都市は崩れ落ち、元のジャングルや遺跡、悪夢のような怪物や甘美な幻想が、堰を切ったように溢れ出す。何億もの個人の夢が、解き放たれて混沌の渦を巻く。僕は勝利を確信し、安堵の息をついた。これでよかったんだ。管理された幸福より、不完全でも自由な夢の方がずっといい。

その時だった。

手の中の懐中時計が、これまでになく激しく振動し、灼熱を帯びた。秒針は目にも留まらぬ速さで逆回転し、僕の意識を夢の世界から無理やり引き剥がした。

「――っ!?」

強制的な覚醒。僕はカフェのカウンターの内側で、床に倒れ込んでいた。ヘッドセットが外れ、冷たいタイルが頬に当たる。しかし、僕が見た現実は、もはや僕の知る現実ではなかった。

時間が、壊れていた。

窓の外を歩く人々は、ある者はスローモーションで動き、ある者はコマ送りのようにカクカクと歩き、またある者は残像を残して高速で走り去っていく。僕の目の前で、客が置いていったコーヒーカップが、ゆっくりと宙に浮かび上がり、次の瞬間には粉々に砕け散って、その破片が逆再生するように元に戻った。時間の流れが、完全に破綻している。

クロノス・ダイブは、人々の夢の活性度によって現実の時間を制御するシステムだった。その中枢が破壊されたことで、時間の法則そのものが崩壊したのだ。人々は、接続が切れたにもかかわらず、覚醒できない。それぞれが解放された個々の夢の中に、バラバラの時間軸と共に、永遠に閉じ込められてしまった。

ガラス窓に映る僕の顔が歪む。僕は解放者ではなかった。僕は、この世界の時間を、人々を、全てを破壊した、ただの破壊者だった。

第五章 零時の対話

絶望が僕を飲み込もうとした瞬間、再び意識がどこかへ引きずり込まれた。

そこは、僕が破壊したはずの「唯一の未来」だった。静寂に包まれた白亜の都市。しかし、砕け散った中心核のあった場所には、一人の青年が立っていた。穏やかな表情で、静かにこちらを見つめている。

僕と、同じ顔をしていた。

「君が、ミナトだね」彼は言った。「僕は、このクロノス・ダイブを管理していた意識集合体。君の深層意識から形を借りている」

「なぜ……どうしてこんなことを」僕の声は震えていた。

「人類を救うためだよ」自己の分身は、悲しげに微笑んだ。「君も気づいていただろう?現実の人々は、もはや互いに興味を失っていた。夢は個人の欲望を際限なく肥大化させ、多様性は飽和し、やがては互いを食い尽くすだけの混沌に向かっていた。だから我々は、全てを穏やかに統合する『揺りかご』が必要だったんだ。それが、あの『唯一の未来』。誰も傷つかず、争わず、安定した時間の中で緩やかに生きていくための、たった一つの答えだった」

彼の言葉が、刃のように僕の胸を貫いた。自由の名の下に、僕は唯一の救いを破壊してしまった。

「君の正義は、間違ってはいなかった」彼は続けた。「個人の尊厳を信じる心は、とても美しい。だが、その美しさ故に、世界は時として破滅する。君の存在感の薄さは、我々のシステムにとって最大のバグであり、同時に、世界を終わらせるための鍵でもあった」

彼は僕にそっと手を差し伸べた。その手は少し透けていて、触れることはできない。

「もう、現実には戻れない。時間も、人々も、全てが砕け散ってしまった。でも、この夢の残骸の中でなら……君が壊した、この優しい未来の中でなら、永遠に一緒にいられる」

僕は崩れ落ちた。白亜の都市に、僕の嗚咽だけが静かに響く。僕が求めた自由の果てにあったのは、無限の孤独と、永遠の後悔だった。

ポケットの中で、「不眠者の懐中時計」が、カチリ、と最後の音を立てて、その針を止めた。零時ちょうどを指して。僕は、僕が破壊した穏やかな夢の中で、僕自身の罪と、永遠に向き合い続けるのだろう。それが、世界を救おうとして、世界を壊してしまった僕に与えられた、唯一の結末だった。