第一章 不要なのは誰か

「エリシア、今日でお前はクビだ」

宿屋の食堂。

冷めきったスープのような重い沈黙を破ったのは、勇者アレクの怒声だった。

私はティーカップを置く。

カチャリ、と陶器が鳴る音がやけに響く。

「理由は?」

「理由だと? 自分が一番分かってるだろ!」

アレクがテーブルを拳で叩く。

衝撃で私の紅茶がわずかに揺れた。

「俺は聖剣の使い手。レナは天才魔導師。ガストンは鉄壁の重戦士。だがお前はどうだ?」

彼は指を突きつける。

「お前のスキルは『傾聴』だ。ただ話を聞くだけ。戦闘中は何もしない。回復魔法も使えない。後ろで突っ立って、俺たちが命懸けで戦うのを見ているだけだ!」

隣で魔導師のレナが髪を弄りながら、蔑むような視線を投げてくる。

「正直、経験値の分配が勿体ないのよね。エリシアがいるとパーティの等級(ランク)査定にも響くし」

「そういうことだ。手切れ金はやらない。今すぐ出て行け」

私は三人の顔を見渡した。

目の下には隈がなく、肌艶もいい。

精神状態は『極めて良好』。

――ああ、そう。

彼らは気付いていない。

なぜ、毎晩あんなにぐっすり眠れるのか。

なぜ、ドラゴンの咆哮を浴びても足が震えないのか。

なぜ、血肉飛び散る戦場から帰還して、平然と飯が食えるのか。

全て、私が『聞いて』いたからなのに。

「分かりました」

私は荷物をまとめる。

「忠告を一言だけ。……夜更かしは美容に悪いですよ」

「はっ、負け惜しみかよ」

嘲笑を背に、私は宿を出た。

外の空気は冷たい。

けれど、不思議と心は軽かった。

私の腰袋の中には、彼らから抜き取った『ドス黒い石』が、ずっしりと詰まっていたからだ。

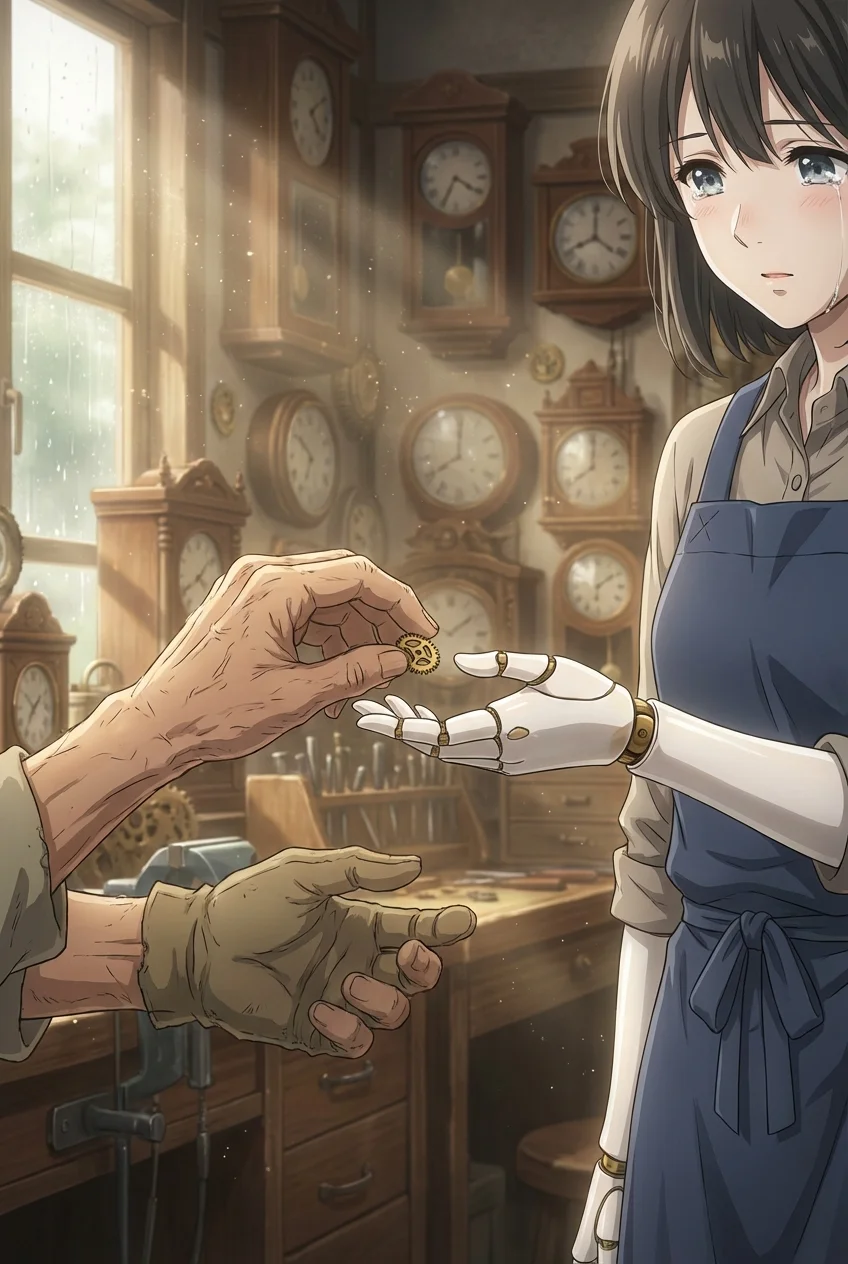

第二章 ゴミだと思っていたものが

追放から一週間。

私は王都の片隅に、小さな『お悩み相談所』を開いていた。

「……そうか、陛下も大変なのだな」

「ええ。重圧(プレッシャー)で眠れない夜もありましょう」

目の前の豪奢な椅子に座るのは、この国の宰相だ。

彼は長年、不眠症と原因不明の頭痛に悩まされていた。

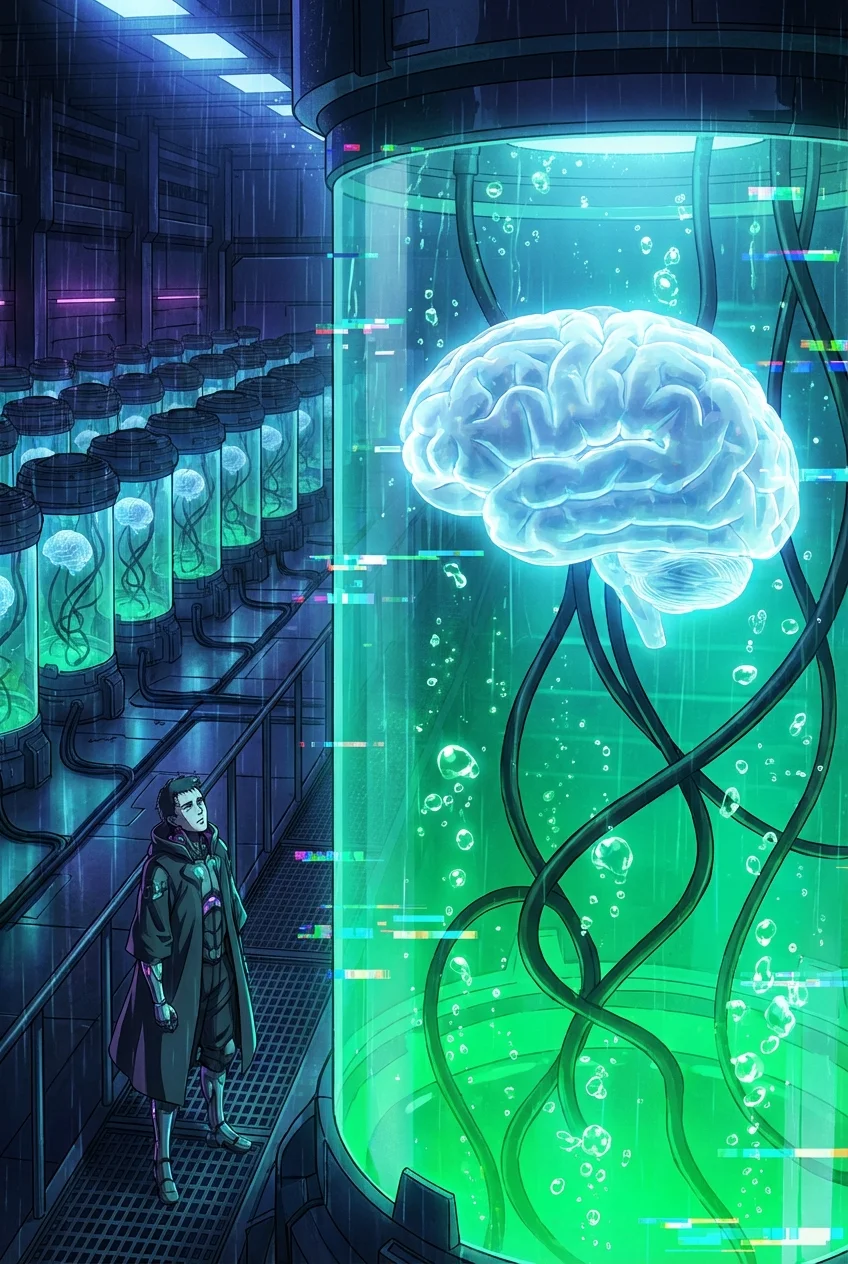

私は彼の愚痴を聞きながら、スキル『傾聴』を発動する。

視界が変わり、宰相の肩に乗っていた『黒い靄』が見える。

精神的負荷(ストレス)の具現化。

私はそっと手を伸ばし、その靄を絡め取る。

「……ふぅ」

宰相の顔色が、みるみるうちに良くなっていく。

澱んだ目が光を取り戻し、強張っていた肩の力が抜けた。

「おお……! 頭が軽い! 霧が晴れたようだ!」

宰相は私の手を取り、涙ながらに感謝した。

「素晴らしい! 国属の医師でも治せなかったものを……君は聖女か!」

「いいえ、ただの話を聞く係です」

宰相が去った後、私の手の中には『黒い宝石』が残された。

これは『絶望石(ナイトメア・ジェム)』。

人間の精神的苦痛が結晶化したものだ。

市場価値はないと思われていた。

だが、私は気付いてしまった。

これを粉末にして火にくべると、とんでもない火力の燃料になることに。

「アレクたちの分も合わせると……これ、一生遊んで暮らせるわね」

勇者パーティにいた頃、彼らは毎日大量のストレスを生み出していた。

魔物の恐怖、死への不安、功名心への焦り。

私は毎晩、彼らの寝物語を聞き、悪夢を吸い出し、この石に変えて保管していたのだ。

それがなくなれば、どうなるか。

「……まあ、私には関係ないけれど」

私は淹れたてのハーブティーを一口飲んだ。

香りが鼻腔をくすぐる。

こんなに美味しい紅茶は、久しぶりだった。

第三章 英雄たちの落日

一方、勇者アレクたちは迷宮の深層にいた。

「くそっ、なんだこの敵の数は!」

アレクが叫ぶ。

いつもなら一撃で倒せるオークの群れが、今日はやけに恐ろしく見える。

「アレク、手が震えてるわよ! しっかりして!」

魔導師レナが杖を構えるが、詠唱が途切れる。

集中できない。

頭の中に、かつて焼き殺したゴブリンの断末魔が響き渡る。

(うるさい、うるさい、うるさい!)

「おい! 盾が重いんだよ……!」

重戦士ガストンも膝をつく。

今まで感じたことのない恐怖が、全身を麻痺させていた。

彼らは知らなかった。

人間が正気を保てる限界値を。

冒険者は常に死と隣り合わせだ。

その精神的摩耗は計り知れない。

今までは、エリシアという『フィルター』が全て浄化していた。

汚水を真水に変えるように、彼女が狂気を吸い取っていたのだ。

だが、フィルターはもうない。

「ひ、ひぃぃぃ!」

アレクは幻覚を見た。

倒したはずの魔王軍幹部が、自分の影から這い出してくる幻覚を。

「来るな! 俺は勇者だぞ!」

彼は剣を振り回す。

そこに敵はいなかった。

いたのは、味方のガストンだ。

「ぐああっ!?」

「あ、アレク……?」

「違う、俺は、俺は……!」

狂乱の宴が始まる。

積み重なった数年分の『恐怖』が、決壊したダムのように彼らを飲み込んでいった。

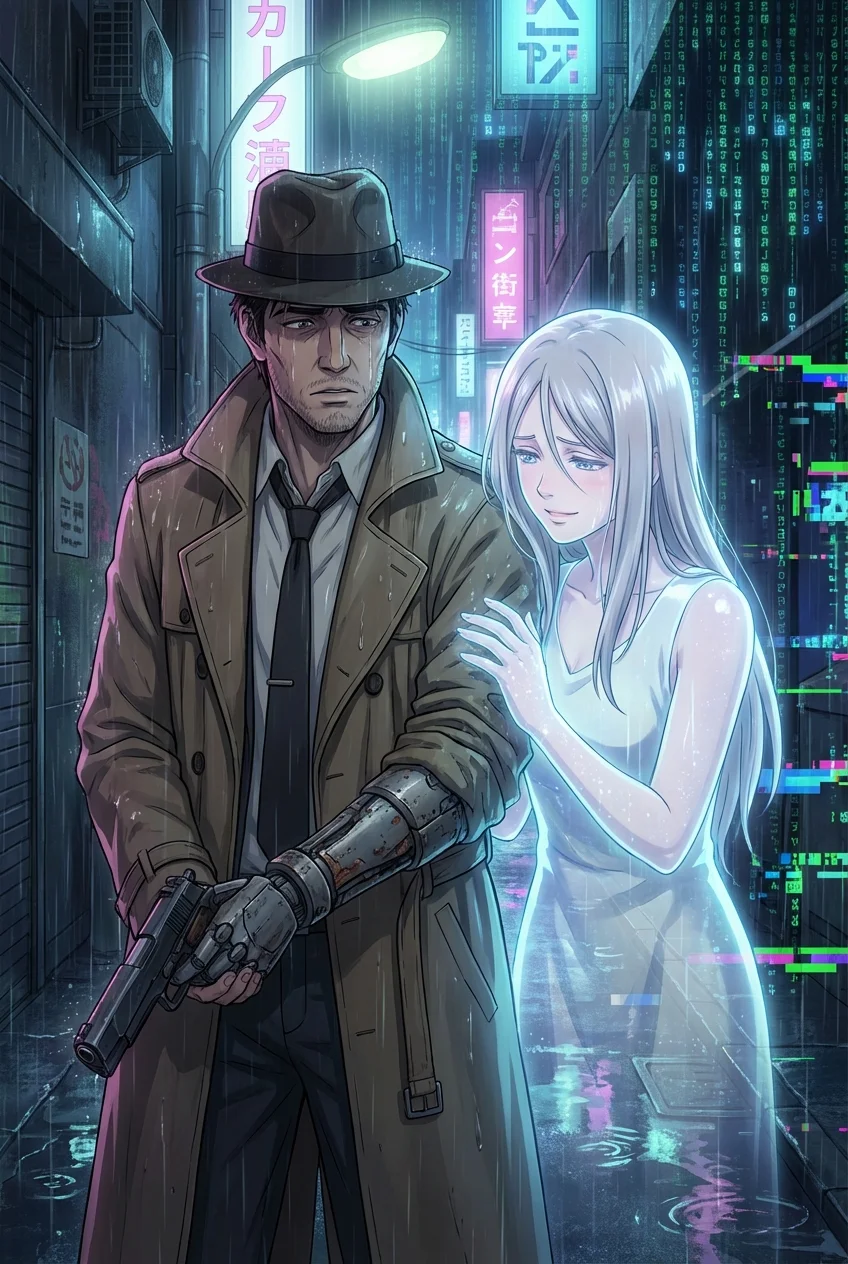

第四章 縋る手、冷たい目

数日後。

私の店に、ボロボロの浮浪者が三人、転がり込んできた。

「エ、エリシア……」

アレクだった。

かつての黄金の鎧は泥にまみれ、目は落ち窪み、焦点が合っていない。

後ろの二人も同様だ。

レナはブツブツと虚空に話しかけ、ガストンは子供のように指をしゃぶっている。

「助けてくれ……眠れないんだ……目を閉じると、あいつらが来るんだ……」

アレクが私の足元に這いつくばる。

「お前がいなくなってから、変なんだ。体が動かない。魔法が使えない。怖いんだよ、何もかもが!」

「へぇ」

私は冷ややかに見下ろす。

「俺が悪かった! 戻ってきてくれ! 報酬は全部やる! だから、あの『話を聞くやつ』をやってくれ!」

「お断りします」

私は即答した。

「え?」

「私、今は忙しいんです。この国の重鎮の方々のメンタルケアで予約がいっぱいでして」

私は卓上の瓶を見せる。

そこには、最高純度の『絶望石』が輝いていた。

彼らがこの数日で生み出した、極上のトラウマ結晶だ。

「それに、あなたたちのその表情……とても良い商品(素材)になりそう」

「な、何を……」

「衛兵さん、お願いします。営業妨害です」

控えていた屈強な衛兵たちが、アレクたちを取り押さえる。

「待ってくれ! 俺たちは勇者パーティだぞ! 国を救った英雄だぞ!」

「過去形ですね」

私が微笑むと、アレクは絶望に顔を歪めた。

その瞬間、彼からどす黒い靄が溢れ出し、私の手元に新たな石が生成される。

チャリン、と硬質な音がした。

「ありがとう。最後の最後まで、私の財布を潤してくれて」

引きずられていく元勇者の叫び声は、私の淹れた紅茶の湯気と共に、静かに空へと消えていった。

これにて、一件落着。

私の平穏な毎日は、ここから始まるのだ。