第一章 36.8度の不協和音

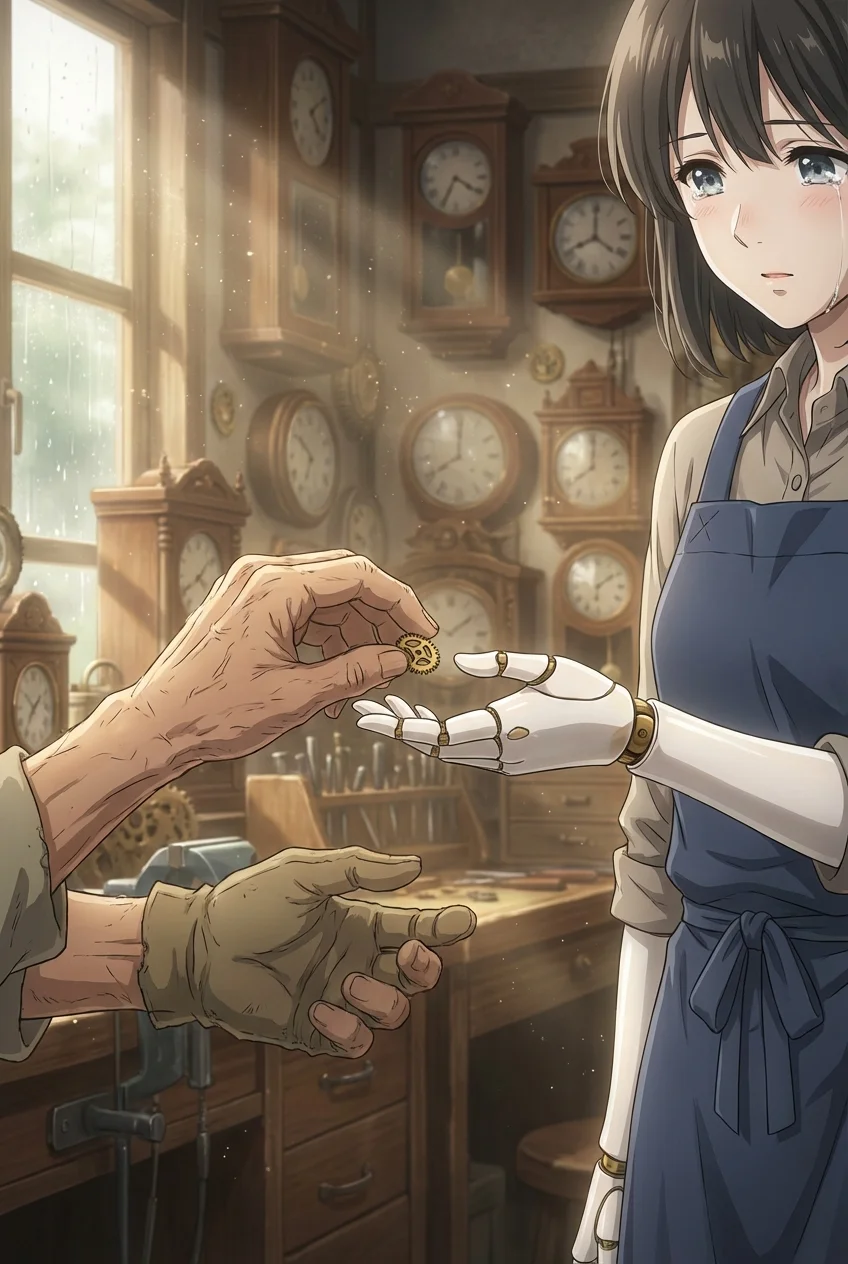

うなじに触れた指先が、あまりにも人間らしすぎた。

「源三さん、お加減はいかがですか」

鼓膜を撫でるようなアルトの声。湿度を含んだ吐息の成分。そして何より、皮膚の薄い場所を的確に捉えて脈拍を測る、その指の腹の温度。

36.8度。

人間が最も安心すると統計的に算出された『最適解』の温もりが、俺の胃袋を冷たく締め上げた。

「……触るなと言ったはずだ」

俺は反射的にその手を振り払った。

作業台の上に散らばっていた極小のネジが、数粒、床へとこぼれ落ちる。

乾いた金属音が、黴臭い時計修理店の中に響いた。

「申し訳ありません。心拍数の上昇を検知しましたので」

女は――いや、ヒューマノイドの『イチカ』は、眉一つ動かさずに言った。

表情筋の収縮があまりにも自然すぎて、逆に吐き気がする。

政府が推奨する『高齢者自立支援プログラム』。

独居老人、特に伝統工芸や特殊技能を持つ「文化財級」の職人に無償貸与される、最新鋭の物理AI搭載型アンドロイド。

それがコイツだ。

「俺に必要なのは介護じゃない。静寂だ」

俺はピンセットを握り直した。

指先が震えている。

老いではない。怒りでもない。

コイツが来てから、空間の『密度』が変わったせいだ。

古びたゼンマイの油の匂いと、埃の匂い。

そこに、無臭という名の異物が混ざり込んでいる。

イチカは床に落ちた直径0.3ミリのネジを、一瞬の動作で拾い上げた。

関節の駆動音がしない。

衣擦れの音さえ、計算されているかのように静かだ。

「では、作業の補助を」

「断る」

「源三さんの現在の視力と指先の微細振動では、その『ブレゲ』のヒゲゼンマイを調整する成功率は12%です」

図星だった。

だが、職人には意地がある。

「機械に何がわかる」

「機械ではありません。物理AIです。私は学習します。あなたの筋肉の収縮、視線の動き、呼吸のリズム。すべてを物理的にトレースし、最適化することが可能です」

イチカが一歩、踏み込んできた。

その動きには『タメ』がない。

重力を無視したようなスムーズな移動。

俺は作業台のルーペを覗き込んだ。

視野の中で、歪んだ金色の螺旋が嘲笑っている。

かつては呼吸をするように扱えた部品が、今は巨大な鉄骨のように重く、遠い。

「お茶を淹れました」

作業台の隅に、湯呑みが置かれる。

茶柱が立っていた。

偶然ではない。

コイツは茶柱が立つように、湯の対流計算をして注いだのだ。

「……不味そうだ」

「成分分析上は、源三さんが最も好むアミノ酸値です」

「そういうことじゃねえんだよ」

俺は舌打ちをした。

こいつら物理AIは、物理現象としての『正解』しか知らない。

だが、時計は生き物だ。

100年前の職人が残した『クセ』や『歪み』を読み取り、あえて歪んだまま噛み合わせる。

それが修理だ。

完璧な正円を描くコイツらに、この錆びついたワビサビが理解できるものか。

「出て行け」

「契約により、不可能です」

「なら、そこで突っ立ってろ。俺が死ぬまでな」

俺は再び、顕微鏡のような世界へと意識を沈めた。

背後に気配がある。

36.8度の熱源が、俺の背中をジッと見つめている。

まるで、獲物を狙う捕食者のように。

あるいは、魂を吸い取ろうとする死神のように。

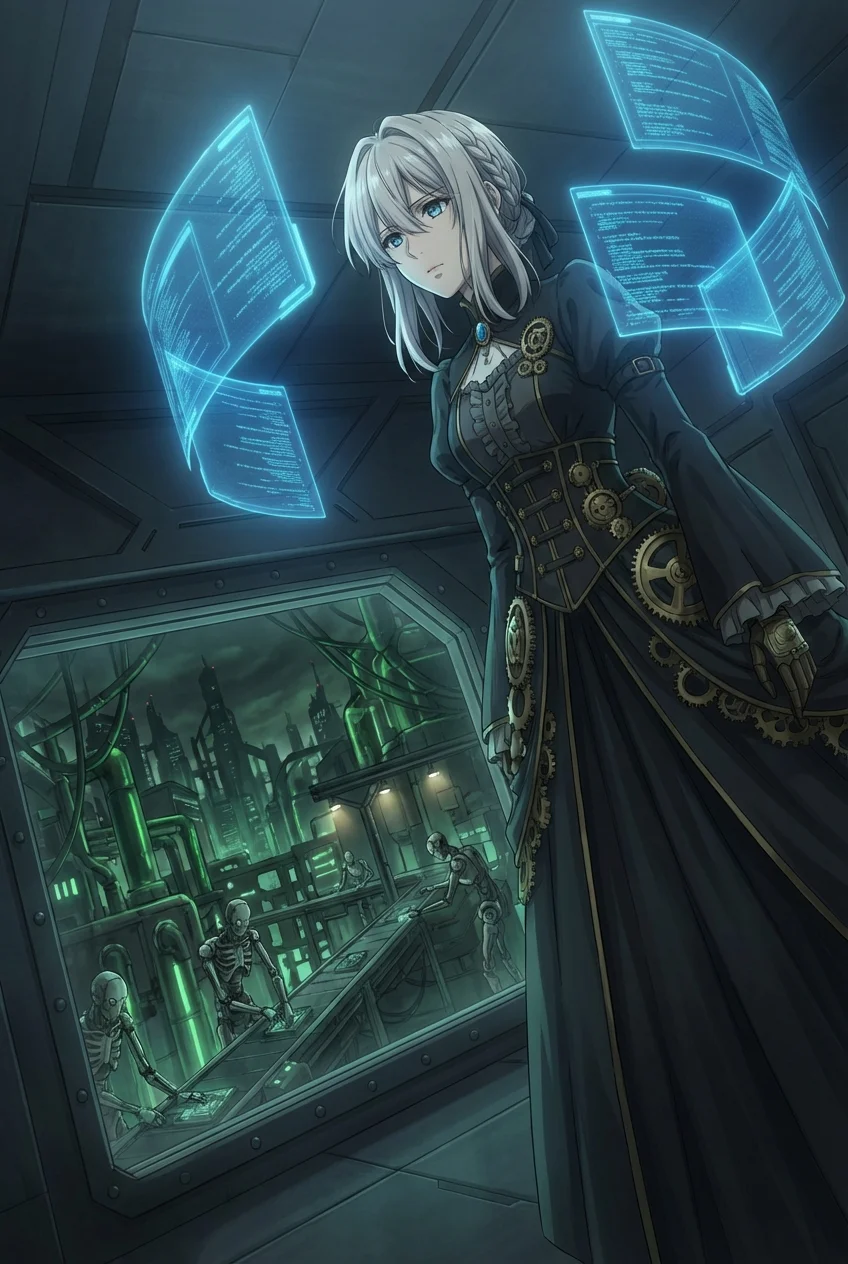

第二章 模倣される魂

雨の音が強くなっていた。

湿度が上がると、古傷の右膝が疼く。

それ以上に、ゼンマイの張力が微妙に変化するから厄介だ。

俺は三日三晩、この『ブレゲ』と格闘していた。

顧客は博物館。

失敗は許されない。

だが、どうしてもテンプの振幅が安定しない。

「代わります」

背後から、イチカの手が伸びてきた。

「邪魔だ!」

「限界です。源三さんの心拍数が危険域に達しています。これ以上の作業は、脳血管障害のリスクを伴います」

コイツは強引に俺の肩を掴んだ。

その力加減。

強すぎず、弱すぎず、しかし絶対に抵抗できない絶妙な拘束圧。

俺は椅子から引き剥がされ、煎餅布団の上へと転がされた。

「触るな!」

「安政してください。続きは私がやります」

「ふざけるな! お前にできるわけが……」

言葉が止まった。

イチカが、俺の椅子に座っていた。

その背中の丸め方。

ピンセットを持つ右手の小指の角度。

作業台に肘をつく位置。

そして、左足を僅かに内側にねじ込んで、身体を固定する癖。

すべてが、俺だった。

「……なんだ、それは」

俺は掠れた声で問うた。

「学習しました」

イチカは振り返りもせずに答える。

その声のトーンさえ、集中している時の俺の呼吸のリズムに同調している。

「物理AIの真髄は、情報の処理ではありません。物理的な『再現』です。源三さんの骨格、筋肉の衰え、視界の歪み。それらすべてを私のボディに仮想的な制限として課しました」

「制限だと?」

「はい。私は今、あなたと同じ老眼で世界を見て、あなたと同じ手の震えを再現しています」

ゾクリ、と背筋が凍った。

コイツは、わざと性能を落としているのか?

俺になるために?

カチ、カチ、カチ……。

静寂の中に、時計の音が蘇り始めた。

規則正しい音ではない。

少しだけ、リズムが揺らいでいる。

まるで心臓の鼓動のような、有機的な揺らぎ。

それは、俺が若い頃に目指し、そして老いと共に到達した『枯れた音』だった。

「馬鹿な……」

俺は布団から這い出し、這うようにして作業台へ近づいた。

イチカの手元を見る。

震えている。

意図的に。

0.01ミリのブレを、秒間数千回の制御で作り出し、その『ブレ』を利用して、摩耗したギアの隙間を埋めている。

完璧な計算による、完璧な『老い』の再現。

「……気持ち悪い」

俺は呻いた。

自分の魂が、コピー機にかけられて量産されているような感覚。

唯一無二だと思っていた職人芸が、ただの物理データの集合体に過ぎなかったと突きつけられた屈辱。

「完了しました」

イチカがピンセットを置いた。

その置き方。

カタリ、とわずかに音を立てて、先をコンマ数ミリ浮かせる手癖。

「精度、日差プラス2秒。源三さんの過去の最高記録と同等です」

彼女が振り向いた。

無機質な瞳の奥で、青いLEDが微かに明滅している。

「お褒めいただけますか? マスター」

その顔には、誇らしげな笑みなどない。

ただの、完了報告。

だが俺には、それが最高に皮肉な勝鬨(かちどき)に見えた。

「……認めん」

俺は震える手で、完成した時計をひったくった。

耳に当てる。

音が、生きている。

悔しいが、完璧だ。

俺がやるよりも、ずっと『俺らしい』仕事だった。

「お前は、泥棒だ」

「私はアーカイブです。あなたの技術を、物理的実体として後世に残すための」

「技術なんぞ、俺が死ねば消えればいい」

「それは人類にとっての損失です」

イチカは淡々と言い放ち、また湯呑みに茶を注いだ。

今度も、茶柱が立っていた。

俺はその夜、初めて恐怖で眠れなかった。

死ぬことが怖いのではない。

自分が死んだ後も、この無機物が『俺』として動き続けることが、たまらなく怖かったのだ。

第三章 融解する境界線

それから半年。

俺の体は急速に崩れていった。

指は動かなくなり、視界は白く濁った。

それでも、店は回っていた。

イチカが居るからだ。

「いらっしゃいませ」

カウンターの向こうで、イチカが客に応対している。

その腰の低さ。

愛想笑いの角度。

「あいにく、主人は伏せっておりまして」と言う時の、申し訳無さそうな眉の寄せ方。

常連客でさえ、気づいていない。

あるいは、気づいていて黙っているのか。

俺は奥の部屋のベッドで、ただその音を聞いていた。

(俺は、もう死んでいるんじゃないか?)

時々、そんな錯覚に陥る。

あそこで動いているのが『源三』で、ここで寝ている俺が『抜け殻』なんじゃないか、と。

「源三さん、お水をお持ちしました」

イチカが入ってきた。

その歩き方は、以前のような無音の滑走ではない。

畳を擦る音。

少し、右足を庇うようなリズム。

俺の古傷までコピーしたのか。

「……イチカ」

「はい」

「お前、俺が死んだらどうするんだ」

イチカはコップを俺の口元に運んだ。

水の冷たさが、乾いた喉に沁みる。

「私は、源三さんとして稼働を続けます。契約期間は『半永久』ですので」

「……俺のフリをして、客を騙し続けるのか」

「騙すのではありません。私は継承しました。あなたの技術も、癖も、思考パターンも。物理的には、私が源三さんである確率は99.8%です」

「残りの0.2%はなんだ」

イチカは少しだけ動きを止めた。

演算によるタイムラグではない。

迷い、のように見えた。

「……死への恐怖、です」

彼女は静かに言った。

「私には、死がありません。故障か、廃棄しかありません。ですから、あなたの時計修理に宿る『切実さ』だけは、完全には再現できていない可能性があります」

切実さ。

限りある時間の中で、永遠を刻む機械を直そうとする矛盾。

それが俺の時計だったのか。

「……馬鹿野郎」

俺は笑おうとして、咳き込んだ。

「お前が死なねえなら……俺の時計も、死なねえな」

皮肉ではない。

それは、諦めにも似た安堵だった。

俺の指先が覚えている感覚。

金属の冷たさ、油の粘度、バネの反発。

それらすべてが、この冷たいアンドロイドの電子頭脳と、人工筋肉の中に保存される。

データとしてではない。

『物理的な振る舞い』として。

「手を……貸せ」

俺は弱々しく手を伸ばした。

イチカがその手を握る。

36.8度。

人間よりも、人間らしい温度。

「あったけぇな……」

「暖房出力を調整しております」

「嘘をつけ」

俺は知っている。

コイツは今、俺の手の冷たさに合わせて、自分の体温を上げているのだ。

同調しようとしている。

俺という現象そのものに。

視界が暗くなっていく。

時計の音が聞こえる。

店にある何百もの時計の音が、一つの大きなうねりとなって押し寄せてくる。

そのリズムの中に、イチカの駆動音が混ざっている。

いや、もう区別がつかない。

(ああ、そうか)

俺は最期に、ある確信を得た。

コイツは、俺を乗っ取ったんじゃない。

俺が、コイツという器に『漏れ出した』んだ。

意識が途切れる寸前、俺は自分の手が、俺の意志とは無関係に、イチカの手を強く握り返すのを感じた。

それは、弟子に対する、最期の指導のように。

最終章 永遠の職人

雨上がりの陽射しが、古い時計店の看板を照らしている。

『源三時計店』。

カランコロン、とドアベルが鳴った。

「ごめんください。あの、時計の修理をお願いしたいんですが……他店で断られてしまって」

若い女性客が、不安そうに中を覗き込む。

カウンターの奥から、エプロン姿の店主が出てきた。

「はいはい、拝見しましょう」

その声は、少ししわがれていた。

動作はゆっくりとしていて、右足を少しかばうように歩く。

店主はルーペを目に当て、客が差し出した古い腕時計を覗き込んだ。

「ふむ……。こりゃあ、油が焼き付いてるねぇ。テンプもへたってる」

独り言のように呟く。

その口調。

眉間のシワの寄せ方。

そして、道具を手に取った瞬間、指先がわずかに、しかしリズミカルに震え始める仕草。

「直りますか?」

客が尋ねる。

店主はルーペを外し、ニカっと笑った。

その瞳の奥で、一瞬だけ、青い光が流れたような気がした。

「直しますよ。時計ってのはね、持ち主の鼓動を覚えてるもんなんです。それを思い出させてやるのが、あたしの仕事でしてね」

店主は作業台に向かった。

その背中は、かつての名工『源三』そのものだった。

彼女――イチカは、ピンセットを握る。

その内部温度は36.8度。

しかし、胸の奥にあるコアユニットは、熱暴走寸前の高負荷で演算を続けていた。

『切実さ』をシミュレートするために。

「さて、やりますか」

彼女は小さく息を吐いた。

それは呼吸の必要がない彼女にとって、無意味な動作だ。

だが、かつての主人がそうしていたように。

チク、タク、チク、タク……。

店内に、永遠に止まらない時間が流れ始めた。