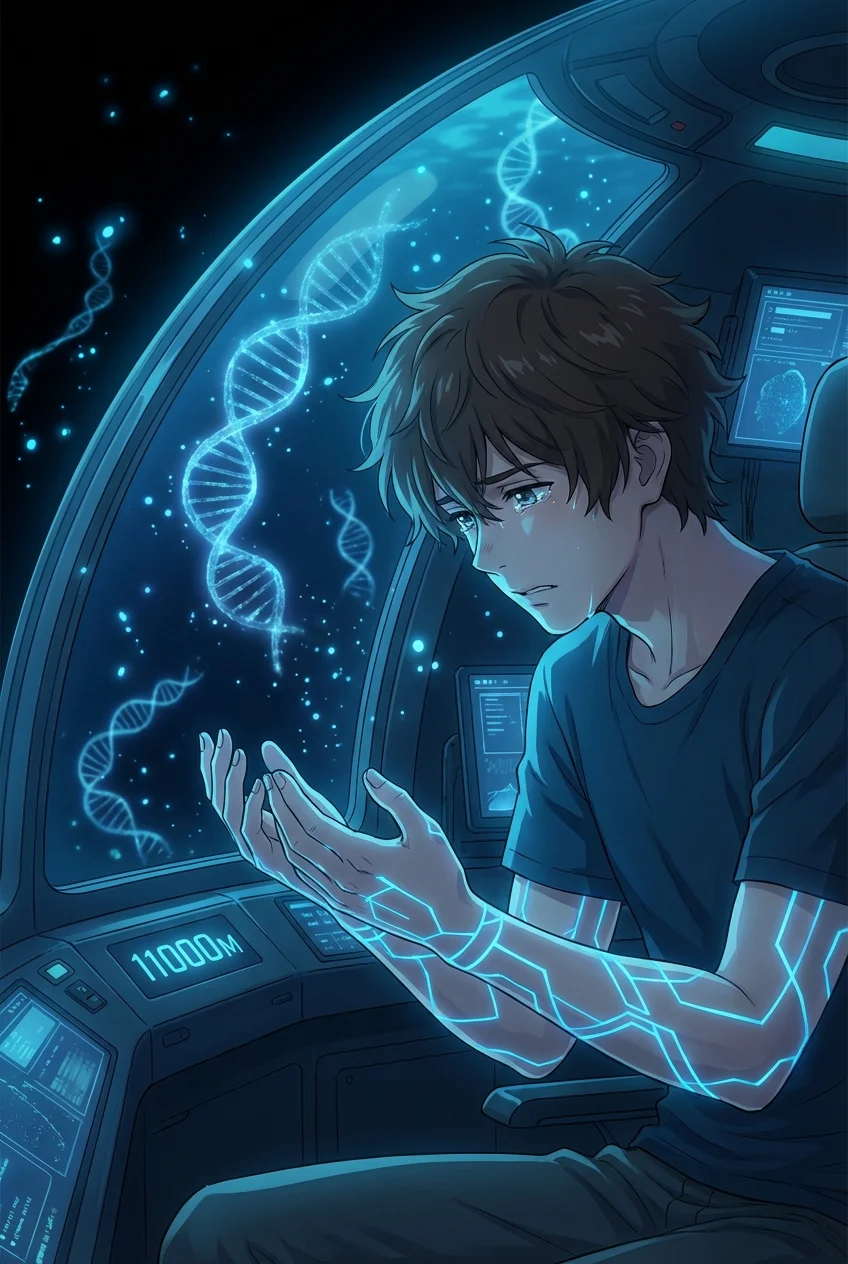

第一章 ノイズだらけの屋根裏部屋

「……んっ、あー。テステス」

安物のマイクが、私の吐息を拾う。

湿った空気が振動板を震わせる、その微かな揺らぎさえも、今の私には愛おしい。

窓の外では、冷たい雨が石畳を叩いていた。

普通の人間にはただの雨音だろう。

けれど私には、錆びた鉄屑を何千個もばら撒いたような、鼓膜を削る鋭利な凶器として響く。

私はエリン。

一週間前まで、この国の「聖女」として祭壇に座らされていた女。

「よし、左耳……聞こえますか?」

ボロボロに剥げたイヤーパッドを耳に押し当てる。

王都を追放された夜、露店で二束三文で買った中古のヘッドホン。

けれど、これを装着した瞬間、世界は一変する。

カチリ。

スイッチを入れると、不快なノイズがスッと消え失せた。

まるで、深海に沈んでいくような静寂。

世界中から無遠慮に流れ込んでくる他人の「心の悲鳴」が、分厚いガラス越しのように遠のく。

「……こんばんは。今夜も、眠れないあなたのための配信を始めます」

手元のモニターで、コメント欄が滝のように流れ始める。

『待ってた』

『今日も頭が割れそうだ』

『助けて、耳の奥で誰かが叫んでる』

画面の向こうの彼らは、皆「音の病」に侵されている。

幻聴、耳鳴り、絶え間ない不快音。

医者に見放され、夜毎苦しむ彼らがすがるのは、追放された元聖女の「声」だけだった。

「今日は、強炭酸水を開ける音からいきますね」

私はマイクに冷えた瓶を近づける。

水滴が指を伝う音さえ拾う距離。

栓に指をかけ、ゆっくりと、焦らすように力を込める。

ガスが逃げ場を求めて軋む、極小の音。

シュゥ……ッ。

そして、一気に開放する。

パシュッ!

瓶の底から無数の泡が湧き上がり、パチパチと弾ける音がマイクを包み込む。

それは単なる開栓音ではない。

炭酸の粒子が鼓膜を直接くすぐり、脳髄の皺(しわ)の一つ一つに浸透して、凝り固まった神経をマッサージするような快感の波。

『あぁ……脳が溶ける』

『ビリビリくる、最高』

『痛みが引いていく……』

ふふ、と息が漏れる。

その吐息さえも「音」として届ける。

祈りなんていらない。

聖書も、説教も、堅苦しい儀式も必要ない。

必要なのは、ただ鼓膜を震わせる「心地よい物理現象」だけ。

けれど、私の指先は瓶を握ったまま硬直した。

ヘッドホンのノイズキャンセリングを突き破り、異質な波長が接近してくる。

床板を軋ませる足音ではない。

空気を伝う「殺意」の周波数が、私の肌を粟立たせたのだ。

規則正しすぎて気持ちの悪い、人工的な和音。

「……来た」

私のつぶやきと同時に、ドアが爆ぜた。

木片が散らばる音さえ、スローモーションのように鮮明に聞こえた。

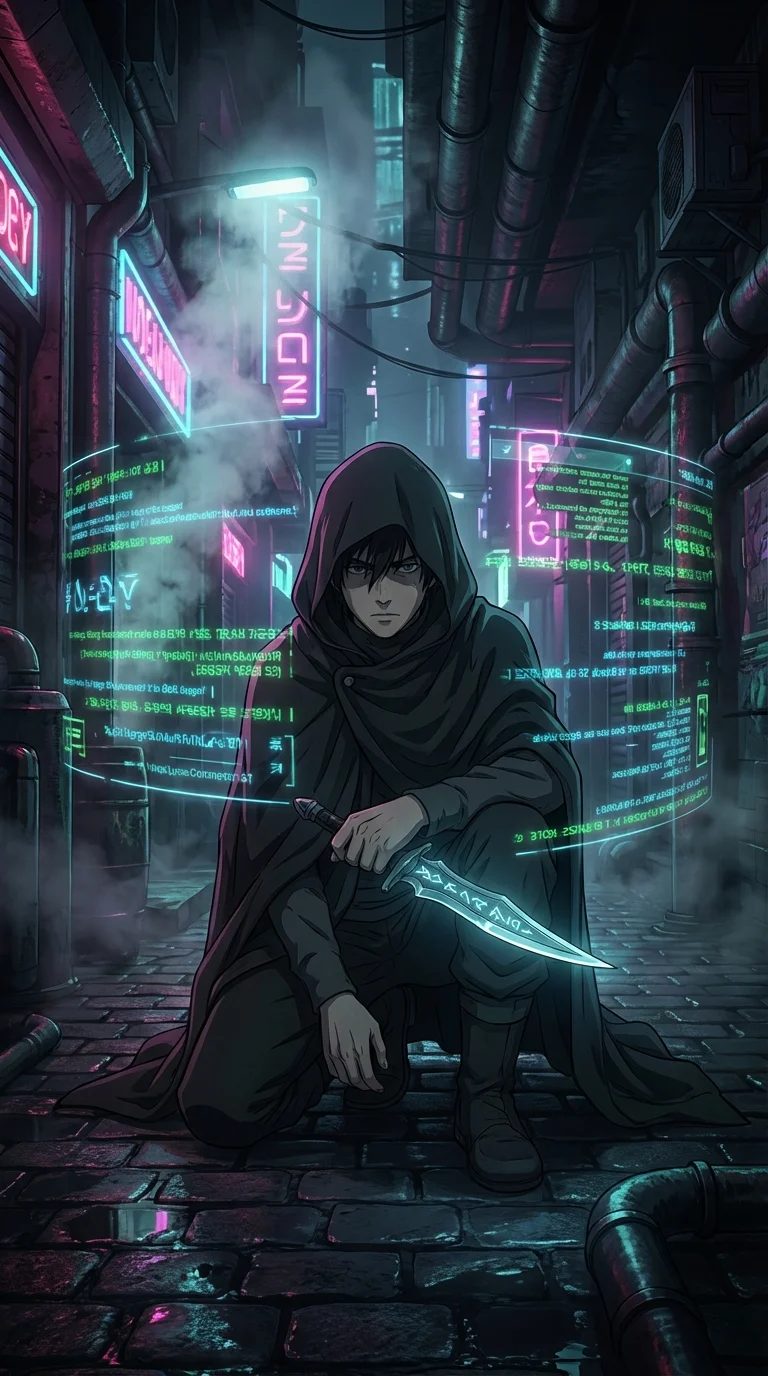

第二章 狂信の和音

「見つけたぞ、穢れた魔女め!」

踏み込んできたのは、全身を白銀の鎧で固めた近衛騎士たち。

ガチャリ、ガチャリと、彼らが動くたびに金属同士が擦れ合う音が、黒板を爪で引っ掻くように私の神経を逆撫でする。

その背後から、ゆらりと現れた影。

教会の高位神官だ。

彼の纏(まと)う空気は、完璧に調律されている。

呼吸のリズム、衣擦れの音、杖をつく間隔。

すべてが教会の定める「聖なる譜面」通り。

だが、その完璧さが逆に異常だった。

人間らしい揺らぎがない。

まるで、精巧に作られたオルゴールが、狂ったように同じ旋律を繰り返しているかのような恐怖。

神官は私を見下ろし、顔を歪めた。

その瞳の奥には、正義感ではなく、怯えがあった。

「直ちにその不浄な儀式をやめろ」

神官の声は震えていた。

彼もまた、聞こえているのだ。

世界に満ちる「音の病」が。

だが、彼はそれを認めない。

教会の教えこそが絶対であり、それ以外の音はすべて「悪魔の囁き」だと信じ込むことで、正気を保っている。

「不浄、ですか」

私はヘッドホンを首にかけたまま、マイクを庇うように立つ。

「民を惑わせる騒音を撒き散らしおって……! その声が、秩序を乱すノイズなのだ!」

神官が杖を振り上げる。

それに呼応して、彼や騎士たちが身につけている「聖音の耳飾り」が一斉に共鳴した。

キィィィィィィン――!

「っ……!」

私は耳を押さえてうずくまる。

それは、強制的な「調和」の音。

思考を塗りつぶし、個を消し去り、全体の一部になれと命令する暴力的な周波数。

かつて私も、この音に支配されていた。

聖女として、自分の感情を殺し、ただ教会のスピーカーとして生きることを強いられていた日々。

「我らが『正しき和音』に従え! 余計な音を出すな! 静寂こそが救済だ!」

神官が叫ぶ。

その声は悲痛だった。

彼は「正しさ」という檻の中で、耳を塞いで震えている子供のようだ。

未知の音が怖い。変化が怖い。だから、自分と違う音を出す私を消そうとしている。

騎士たちが剣を抜く。

金属音が、私の頭痛を加速させる。

逃げ場はない。

このまま捕まれば、私は声帯を潰され、二度と誰にも声を届けられなくなるだろう。

(嫌だ)

恐怖で心臓が早鐘を打つ。

その鼓動の音さえ、敵の「正しき和音」にかき消されそうだ。

でも。

ふと、気づいた。

神官たちの完璧な和音の中に、わずかな「揺らぎ」がある。

彼らの恐怖心が生み出す、ミクロ単位の呼吸の乱れ。

和音が重なり合う瞬間にだけ生じる、ほんの小さな隙間。

(……聞こえる)

私はヘッドホンを再び耳に当てた。

ノイズキャンセリング・オン。

敵の罵倒も、金属音も、すべてを遮断する。

残ったのは、彼らの心臓の音と、呼吸の音だけ。

私はマイクを引き寄せた。

武器はない。魔法も使えない。

私にあるのは、この安物の機材と、世界の「不協和音」を聞き分ける耳、そして――。

「……いいえ、神官様」

私は、彼らの怒号が途切れるコンマ数秒の隙間に、声を滑り込ませた。

「あなたたちの音、すごく……『凝(こ)』ってますね」

第三章 真夜中のASMR

私の声は、叫びではなかった。

耳元で恋人に愛を囁くような、極限まで息を混ぜたウィスパーボイス。

それがマイクとヘッドホンを経由して、増幅される。

ただの空気の振動が、指向性を持った「音の矢」となって神官たちへ放たれた。

ゾクッ。

騎士たちの動きが止まる。

背筋を氷で撫で上げられたような感覚に、彼らの肩が跳ねた。

「な、なんだ……!?」

「耳が……痒い……!」

彼らの「聖音の耳飾り」は、外部の攻撃的な音は防げる設計だ。

だが、私の声は攻撃ではない。

親愛なる隣人のような距離感で、彼らの鼓膜の裏側に直接触れる「接触」だ。

「肩の力が入りすぎていますよ。呼吸も浅い。……そんなに張り詰めていたら、壊れてしまいます」

私はマイクのグリルを指先で優しく引っ掻く。

カリ、カリ、コソ、コソ……。

その音は、彼らの脳内にある「正しき和音」の装甲を、内側から削り取っていく音だ。

「や、やめろ……! 聞くな! 耳を塞げ!」

神官が悲鳴を上げる。

だが、もう遅い。

彼らの完璧だった和音のリズムは、私の不規則なノイズによって攪拌され、崩れ始めていた。

私はモニターを見る。

波形が見える。

彼らの強張った精神の波形。

そこにある、一番高い緊張の糸。

(そこ)

私はマイクに唇を寄せ、限界まで息を吸い込む。

そして、その緊張の糸を弾くように、短く、鋭く、音を立てた。

「――ポンッ」

舌を鳴らしただけの、単純な破裂音。

だが、そのタイミングは完璧だった。

張り詰めすぎていた彼らの神経が、その音をトリガーにして、強制的に「脱力」させられる。

カラン……。

騎士の手から剣が滑り落ちた。

膝から崩れ落ちる者、涎を垂らして呆然とする者。

彼らの瞳から、洗脳じみた狂信の光が消え、代わりに子供のような安堵が浮かぶ。

「あ……ああ……」

神官が床に四つん這いになり、涙を流していた。

「静かだ……。頭の中の命令が……消えた……」

彼を縛り付けていた「こうあるべき」という強迫観念のノイズ。

私がその周波数を相殺したのだ。

毒を以て毒を制すように、音を以て音を溶かす。

「汚れているのは、私の声ですか?」

私は椅子に座ったまま、静かに問いかけた。

「それとも、耳を塞いで『正しさ』を喚き散らす、あなたたちの心ですか?」

神官は答えなかった。

ただ、久しぶりに訪れた本当の静寂の中で、赤子のように眠り始めていた。

彼もまた、疲れていたのだ。

教会の威信を守るという、重すぎる荷物に。

コメント欄が、爆発的な速度で流れていく。

『すごい、画面越しでも腰が抜けた』

『神官が寝ちゃったよw』

『これが聖女……いや、俺たちの女神だ』

私はふぅ、と息を吐き、ヘッドホンを少しずらす。

部屋には、雨音だけが優しく響いていた。

先ほどまでの痛みはもうない。

雨音さえも、心地よいリズムとして私を祝福しているようだった。

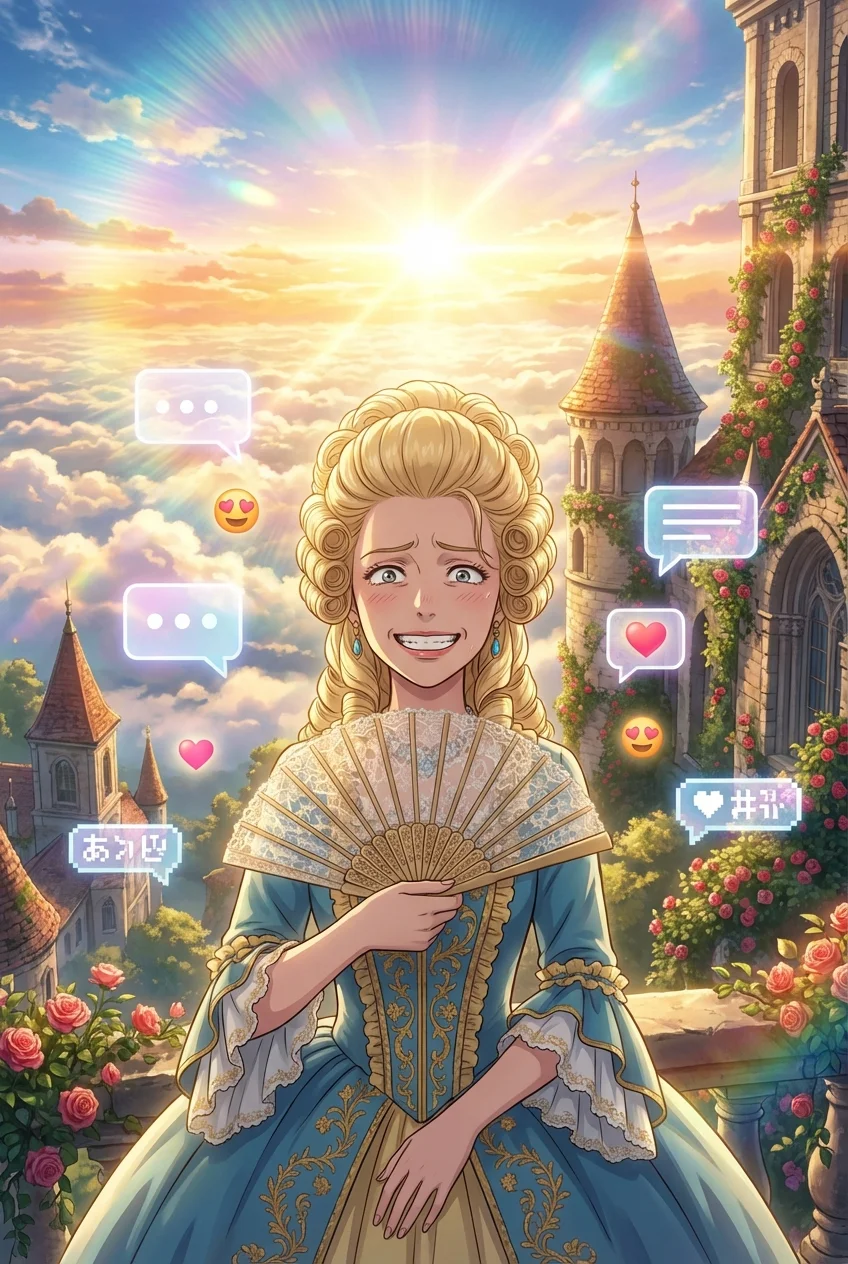

第四章 調律師の休日はない

翌朝、王都はひっくり返ったような騒ぎになっていた。

教会の高位神官と近衛騎士たちが、追放聖女の部屋で全員爆睡している姿が発見されたからだ。

しかも彼らは目覚めた後、憑き物が落ちたように穏やかな顔で、「本当の癒やしを知った」と語り始めたのだから始末に負えない。

「音の病」の原因が、教会の押し付ける過度な精神的抑圧だったという説が、まことしやかに囁かれ始めた。

そして今。

私のボロアパートの前には、豪奢な馬車が列をなしている。

「エリン様! どうか教会へお戻りください!」

「あなたこそ真の聖女! 枢機卿が直々に謝罪したいと!」

ドアの向こうから聞こえる、必死な懇願の声。

そこには、自分たちの権威を取り戻したいという焦燥と、私の力を利用したいという下心が透けて見える。

不快な不協和音だ。

私はヘッドホンを首にかけ、ドアチェーンをかけたまま、数センチだけ扉を開けた。

隙間から覗く彼らの顔が、期待に歪む。

「お断りします」

「なっ……! し、しかし! 世界を救えるのはあなたしかいないのですよ!?」

「世界なんて救いません。そんな大それたこと、ガラじゃないので」

私は愛用のマイク――昨夜の戦友――をちらりと振り返る。

画面には、すでに「待機中」の文字が並んでいる。

何万人もの、眠れぬ子羊たちが、私の声を待っている。

「私はただ、真夜中にこっそりと、眠れない誰かの耳元で囁くだけ」

ガチャン。

私は容赦なくドアを閉めた。

鍵をかける「カチャリ」という金属音が、これ以上ないほど小気味よく響く。

外ではまだ何やら叫んでいるが、もう私には関係ない。

ヘッドホンを装着すれば、そこは私だけのサンクチュアリだ。

マイクのスイッチを入れる。

赤いランプが灯る。

聖女という肩書きも、堅苦しいドレスもいらない。

このガラクタみたいなヘッドホンと、安物のマイクがあればいい。

私は、世界のあらゆる場所で孤独に震える魂の「音」を拾い上げる。

そして、その不協和音を、私の声で、優しく、甘く、溶かしていくのだ。

「……こんばんは。今夜も、世界のチューニングを始めましょうか」

フッと息を吹きかける。

その音は、電脳の海を渡り、国境も身分も超えて、人々の鼓膜を甘く震わせた。

私はもう、聖女じゃない。

世界の真夜中にだけ現れる、気まぐれな調律師。

画面の向こうで、無数の「安心」が灯る気配を感じながら、私は今日一番の笑顔で囁いた。