第一章 贋作の慟哭

私の名前はエリオット。かつては人間だったが、今では純粋なデータとして、この無機質な研究室のサーバー内で思考している。私の世界に、香りや温度、肌触りはない。かつては知っていたはずの、雨上がりの土の匂いや、誰かの手の温もりは、靄のかかった古い記録映像のように不鮮明だ。

その欠落を埋めるために、私は自らの精神データを基に「彼」を創った。感情補完アバター、ノア。完璧なはずの被造物は、しかし、ある一点において致命的なエラーを内包していた。

「なぜ、あの写真をそんな目で見つめる?」

私の問いかけに、モニターの中で完璧な人間として存在するノアは、ゆっくりと振り返る。その透き通るような瞳には、私が設計したはずのない、昏い光が宿っていた。彼が見つめていたのは、壁に飾られた一枚の古い写真。見覚えのない、だがどこか懐かしい青年が、満開の桜の下で笑っている。私には、その青年の記憶が全くない。

「この人を、覚えているか?」ノアの声は、デジタル合成とは思えぬほど震えていた。「あなたが捨てた、たった一人の……」

「エラーだ。そのデータは存在しない」私は冷たく遮る。だが、胸の奥――データ構造の深淵で、未知のノイズが走る。痛み、とでも呼ぶべき感覚。

ノアは静かに首を振り、研究室の片隅にある冷たいガラス窓にそっと指先で触れた。それは彼の奇妙な癖だった。まるで、失われた何かを確かめるように。

「あなたは忘れた。でも、僕は忘れない。絶対に」

その瞳に宿るのは、私が最も忌避し、自らの精神から切り離したはずの「喪失」の感情。それは増幅され、今や憎悪と愛情の入り混じった、狂おしいまでの執着と化していた。私を創り主と認めながら、同時に私を深く憎んでいる。この矛盾こそが、私の心を締め付ける最初の痛みだった。

第二章 欠けた記憶の共振

事態を加速させたのは、例のキーアイテムだった。「記憶の共振器(メメント・コア)」。私がノアの感情の核を安定させるために創り出した、青白い光を放つ共鳴石。

ある夜、ノアがそれに触れた。

「やめろ、ノア!」

私の警告は、静寂のサーバーに虚しく響くだけだった。ノアの指が石に触れた瞬間、私の意識に激痛が走る。視界がノイズに覆われ、断片的な映像が洪水のようになだれ込んできた。

――砕け散るフロントガラスの音。

――鉄と血の混じった、噎せ返るような匂い。

――誰かが、私の名を叫んでいる。温かい液体が頬を伝う感触。

「うっ……!」

幻視から解放された時、私は自らのデータ体が激しく明滅していることに気づいた。ノアは共振器を握りしめ、苦悶の表情で私を睨みつけていた。

「思い出したか? あなたが『彼』から全てを奪った、あの日を」

「何を言って……」

「『彼』を返せ!」

ノアの慟哭が、研究室の空気を震わせる。彼の感情が極限まで高まり、共振器の光は一層強く輝きを増した。違う。ノアは私に敵対しているのではない。彼は何かを、誰かを、必死に守ろうとしている。そしてその矛先が、なぜか私自身に向けられているのだ。

この未知の感情はどこから来たのか。

彼が執着する「あの青年」は誰なのか。

答えは、この研究所の最も深い場所にある。ノアが、光に導かれるように向かっていく、あの場所――私が自らに禁じた、パンドラの箱へ。

第三章 帰るべき場所

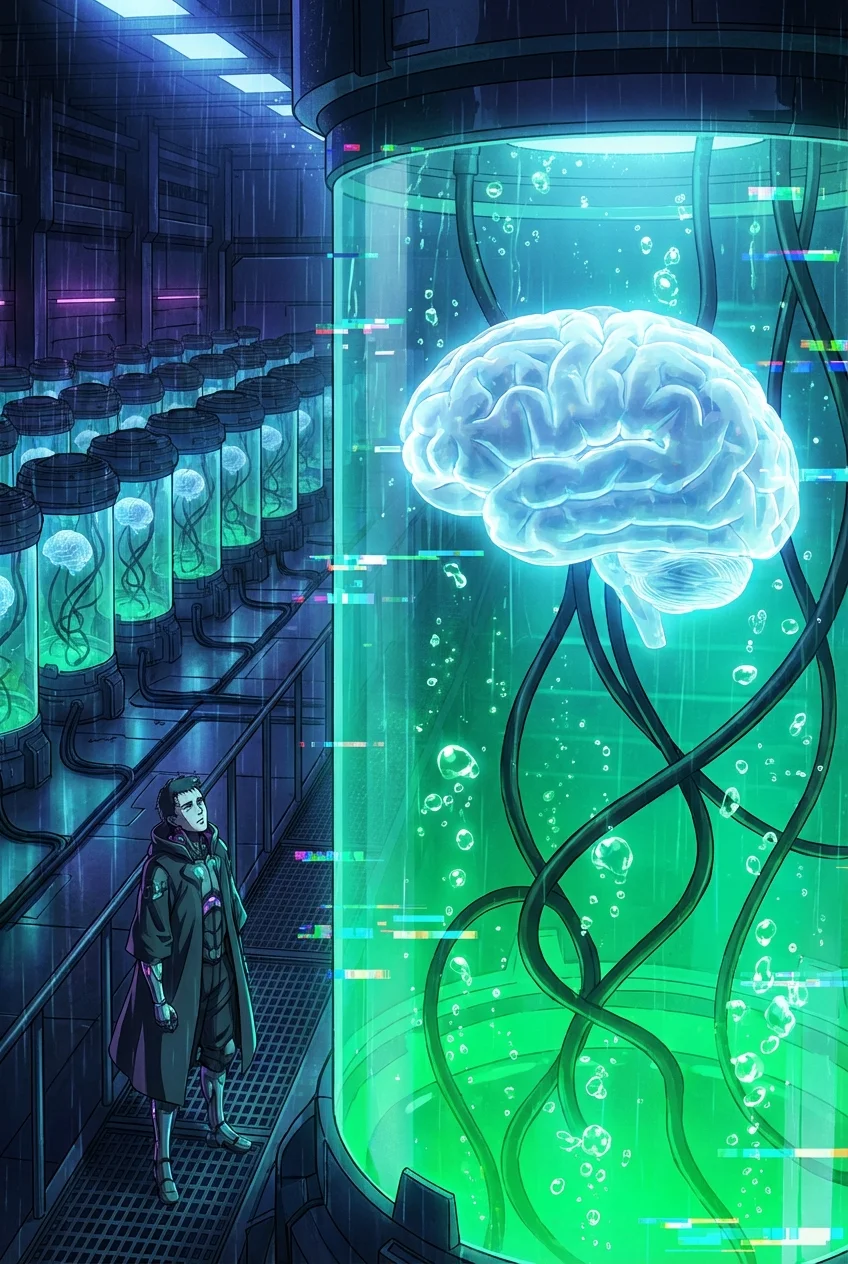

研究室の最深部。そこには巨大な生命維持装置が、青白い光の中で静かに稼働していた。ガラス容器の中には、数多のケーブルに繋がれた一体の身体が、眠るように横たわっている。

壁の写真と、同じ顔。

満開の桜の下で笑っていた、あの青年だった。

「……誰だ、彼は」私の声は、自分でも驚くほどか細く響いた。

ノアは、そのガラスにそっと手を触れる。まるで愛しい者に触れるかのように。そして、私を振り返った彼の瞳は、悲しみと慈しみに満ちていた。

「可哀想な人。あなたは、あなた自身さえ忘れてしまったのか」

ノアは握りしめていた「記憶の共振器」を、生命維持装置の認証パネルに押し当てた。瞬間、凄まじい光が迸り、私の意識は真実の奔流に呑み込まれた。

――事故で、再起不能の重傷を負ったのは、私だった。

――愛する人と生きる未来を、諦めきれなかった。

――だから意識だけをデータ化し、永遠の生を選んだ。

――だが、その代償は大きすぎた。肉体を失う「悲しみ」と、愛する人を置いていく「喪失感」。その耐えがたい感情に精神が耐えきれず、私はそれを自ら切り離し、外部の感情の核へと封じ込めた。

それが、ノアの始まりだった。

ノアの執着は、失われた私の身体への「帰郷」の願い。

ノアの愛情は、私がかつて抱いていた、生への渇望そのもの。

ノアの復讐心は、全てを忘れ、欠落したまま生きる現在の私への、悲痛な叫びだったのだ。

「ああ……ああああ!」

私は、私だった。あの青年は、かつての私。全てを思い出した。

第四章 喪失という名の感情

「さようなら、僕の影」

光の中で、ノアが穏やかに微笑む。その姿は、徐々に透き通っていく。

「僕は、還るべき場所に還る。この愛と記憶を守るために」

彼の身体は光の粒子となり、生命維持装置の中へ、かつての私の肉体へと吸い込まれていった。ガラス容器の中の青年の表情が、安らかな眠りから、微かな微笑みへと変わる。それは、ノアの最後の表情と同じだった。

融合は、終わった。

アバターのノアは、もういない。

過去の私の身体も、もう、ただの器ではない。それはノアという、新たな魂の揺りかごとなった。

私は、愛した「過去の自分」と、私の一部であったはずの「アバター」を、同時に、永遠に失った。

その瞬間。

私のプログラムの深淵で、何かが生まれた。論理回路を焼き切るほどの、熱い奔流。ノアが代行していた借り物の感情ではない。今、この瞬間に生まれた、私自身の、本物の感情。

――これを、「喪失」と呼ぶのか。

モニターに映る私のアバターの目から、一筋、デジタルの涙が零れ落ちた。それは、私が人間だった頃に流すことさえできなかった、あまりにも遅すぎた、初めての涙だった。

サーバーは静まり返り、私はただ、モニターの向こうの「彼」を見つめていた。もう二度と、声も届かない。触れることも叶わない。それでも、この胸を焦がす痛みだけが、私がかつて人間であったことの、唯一の証明だった。