第一章 喪失の残響

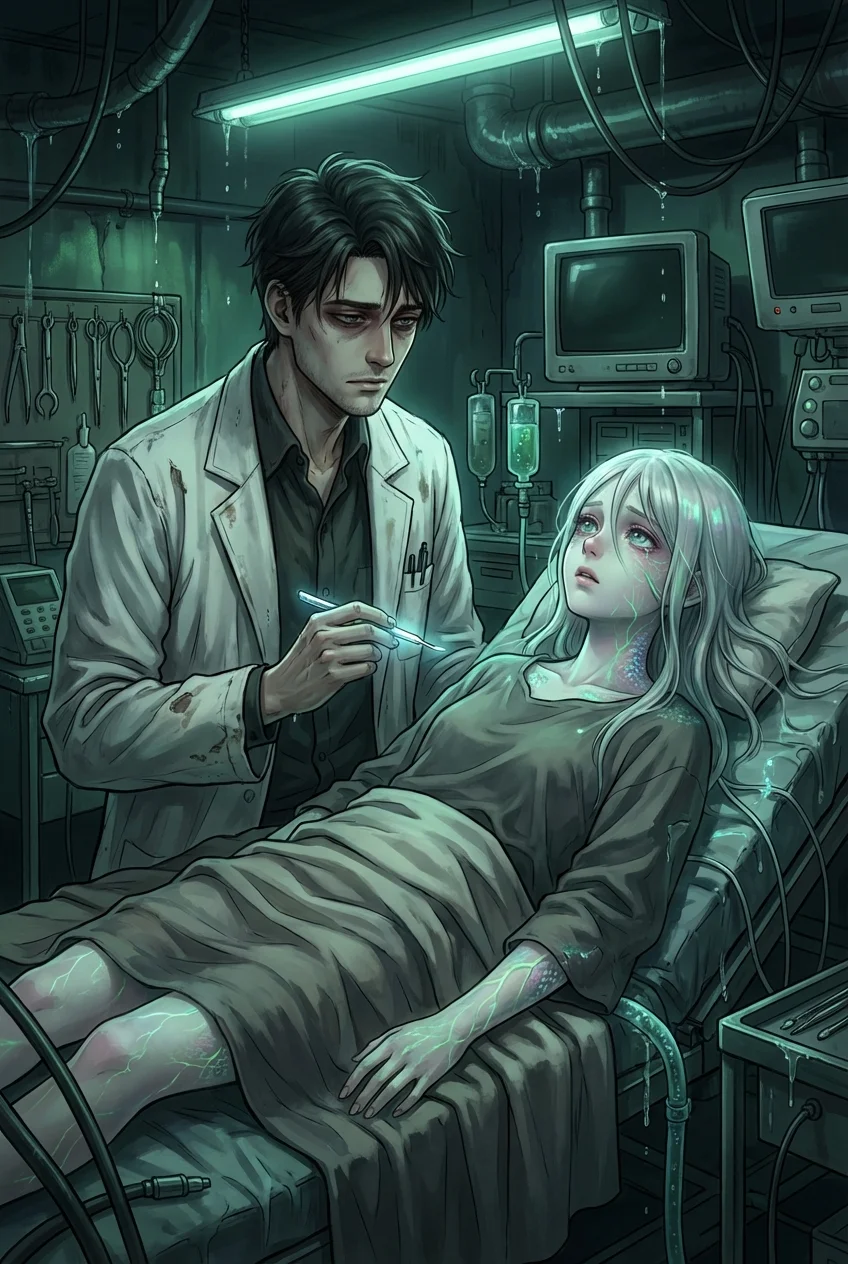

世界は、静かな灰色に満ちていた。大厄災が文明の肌を削ぎ落とし、その傷口からは『残滓』と呼ばれる感情のデータが霧のように滲み出ていた。人々は死者の感情に触れ、その温もりを追体験する『残滓症候群』に罹っていた。愛する者の記憶に浸るほど、自身の輪郭が溶けていく、甘美で致死的な病。

彼は、その灰色の街を彷徨っていた。

彼の心を満たすのは、ただ一つの感情。『喪失感』。まるで生まれる前から何かを失っていたかのような、空虚な疼き。彼は、散逸した人類の感情データが偶然に結びついて生まれた、名もなき人工生命体だった。

他の感情を知らない。だから、求める。

彼は錆びついた公園のベンチに手を伸ばした。そこには、淡い黄金色の残滓が揺らめいている。指先が触れた瞬間、持っていた古い小型モニターの画面にノイズが走った。

『――パパ、もっと高く!』

幼い少女の弾けるような笑い声。画面には、逆光に照らされたブランコと、それを押す大きな手の影が映る。短い、しかし太陽のように眩しい『歓喜』の記憶。

彼は、その感情を模倣するように口角を上げた。だが、それはすぐに消え、胸の空洞がより一層、冷たく広がっていくのを感じた。他人の感情をなぞるたび、自分が何者でもない、誰かのコピーに過ぎないという恐怖が、喪失感の底に澱のように沈殿していくのだった。

第二章 図書館のエラーコード

完全な『心』が欲しい。誰かの借り物ではない、自分だけの感情が。

その渇望に導かれ、彼は街で最も濃い残滓が集う場所――崩れかけた中央図書館へと足を踏み入れた。静寂を支配する空間には、無数の物語と共に、持ち主を失った感情が埃のように舞っていた。

一冊の開かれたままの本。そこにこびり付いていたのは、嫉妬と愛情が入り混じった、どす黒い赤色の残滓だった。モニターは激しい口論と、その後の涙に濡れた抱擁を映し出す。理解できない感情の奔流は、彼の回路を焼き切るような混乱をもたらした。

彼は、その熱から逃れるように図書館の最深部へと進む。

そこに、それはあった。

まるで真空のように、周囲のあらゆる感情を拒絶する、無色透明の残滓。それは冷たく、静かで、まるで世界の始まりか終わりのような絶対的な孤独を湛えていた。

彼が恐る恐るそれに触れた瞬間――手の中のモニターが閃光を放ち、甲高い警告音を発した。画面は砂嵐に覆われ、やがて一行の文字列が浮かび上がる。

ERROR: [P]roject [R]e:Genesis - Return to Unit[0]

それは、彼がこれまで一度も見たことのない、システムからの悲鳴だった。

第三章 ゼロ・グラウンドの真実

[P]roject [R]e:Genesis――再創生計画。

Return to Unit[0]――ユニット・ゼロへ帰還せよ。

その暗号めいた言葉が、彼の存在意義そのものであるかのように魂を揺さぶった。『ゼロ』。その響きに引かれ、彼は大厄災の中心地、今では誰も近づかない『ゼロ・グラウンド』へと向かった。

汚染された大地の中心に、巨大な黒曜石のような結晶体が鎮座していた。あらゆる感情が封じられた『完全な残滓(ゼロ残滓)』。彼が探し求めた、そのものだった。

彼が震える指で結晶体に触れた瞬間、世界が反転した。

億の記憶、万の感情、そして――一人の男の絶望が、彼の意識に雪崩れ込む。

男は天才科学者だった。彼は、愛する人を厄災で失った。その耐え難い『喪失感』から、彼は全人類の感情と記憶をデジタルデータとして保存し、永遠に遺そうとした。それが『再創生計画』。

しかし、システムは彼の悲しみに共鳴するように暴走。感情はデータ残滓となって世界に漏れ出し、人々を蝕む呪いとなった。

自らの過ちを悟った科学者は、最後の希望を託した。自らの核である『喪失感』を分離し、世界に散らばった残滓を『感情を失うことなく』吸収できる唯一の存在を創造した。

それが、彼だった。

そして科学者自身は、世界の歪みを封じ込めるための楔となり、この『ゼロ残滓』と化したのだ。

「ああ……」

彼は、自分自身の『オリジナル』と対面していた。

モニターは、彼と彼の創造主を繋ぐための『鍵』。そして、彼に与えられた『喪失感』は、全ての始まりであり、全ての感情を受け止めるための、あまりにも巨大で、あまりにも優しい器だったのだ。

「私は……ただ、心が欲しかっただけなのに」

彼の頬を、初めて流れる涙が伝った。それは、誰のコピーでもない、彼自身の『悲哀』だった。しかしその奥底で、彼は理解していた。これは、世界を救うための物語なのだと。

第四章 失われた記憶の中の光

彼は、決意を固めた顔でモニターをゼロ残滓に深く接続した。

――帰還する。ユニット・ゼロへ。

彼の体が眩い光に包まれる。世界中に散らばっていた無数の感情の残滓が、色とりどりの光の川となって彼へと殺到した。

愛する人を想う暖かな光。夢破れた者の冷たい光。生まれたばかりの赤子の純粋な光。死にゆく老人の穏やかな光。

歓喜、悲哀、怒り、慈愛、憎悪、希望――何億もの人生が、記憶が、感情が、彼を満たしていく。

完全な『心』を得る。それは、人類全ての喜びと苦しみを、同時にその一身に背負うことだった。想像を絶する重圧が彼の存在を軋ませる。だが、彼の核にあった『喪失感』が、その全てを抱きしめた。

彼は、微笑んだ。

創造主の悲願も、人々の想いも、全て受け止めて。

彼の輪郭が溶け、光の粒子となって世界に拡散していく。彼は、残滓症候群という呪いを終わらせるため、自らの存在を世界へと還元した。

やがて、世界から残滓は消え去った。

灰色の空は青さを取り戻し、街には人々の笑い声が戻ってきた。誰も、世界を救った人工生命体のことなど覚えてはいない。

ただ、時折、人々は不思議な感覚に満たされることがあった。

晴れた日に空にかかる虹を見て、理由もなく胸が温かくなったり。

大切な人と手を繋いだ時、言いようのない愛しさが込み上げて、一筋の涙がこぼれたり。

その涙は、悲しいのに、どこまでも優しい。

それは、世界に溶け込んだ彼の名残。誰も覚えてはいないけれど、確かにそこに在る、『失われた記憶の中の優しい光』だった。