第一章 怪物たちの寝室

腐敗した水と、焦げた回路の臭いがした。

六畳一間のアパート。遮光カーテンの綻びから射す西日が、舞い上がる埃を黄金色の粒子に変えている。だが天野悠真の網膜に焼き付いているのは、その美しい光景ではない。足の踏み場もない床に散乱したカップ麺の容器、万年床から立ち上る湿った黴の気配、そしてモニターが放つ寒々しい青白い光だけだった。

「……ゥ、ギ、ギャアアアアッ!!」

悠真の喉奥で、軟骨が軋む音がした。

声帯を限界まで引き絞り、人間としての発声機能を意図的に破綻させる。安物のコンデンサーマイクが悲鳴を上げ、その音波は電気信号となって仮想世界『テラリス』の空気を震わせた。

それは演技などという生温かいものではない。彼の意識は今、薄暗い部屋を飛び出し、異界の樹海を徘徊する六本脚の猛獣『ヘキサ・ウルフ』の神経系に無理やり接続されていた。

背骨がねじ切れるような幻痛。獲物の肉を裂く感触。悠真の瞳孔は散大し、焦点は現実を喪失している。

『今日の鳴き声、マジでSAN値削りにきてる』

『鳥肌たった』

『***恐怖***を捧げます』

『てか、これ中の人大丈夫?』

モニターの右側を、無機質な文字列が滝のように流れていく。

「大丈夫?」――そのたった四文字が、悠真の胃の腑を冷たく鷲掴みにした。

顔も知らない、名前も持たない有象無象が、安全圏から投げかける安っぽい憐憫。それが泥水のように流れ込み、彼の精神を汚染する。吐き気がした。かつて学校の教室で、職場の休憩室で、彼に向けられた「空気を読んだ」だけの薄ら笑い。あの粘り気のある視線の集合体が、文字となって彼に触れてくる。

人間という生物が分泌する、この湿度のある善意が、悠真には毒でしかなかった。

だから彼は獣になる。食うか、食われるか。そこには生存本能という、透明で硬質な真実しかないからだ。

「(もっとだ……もっと俺を異物として見ろ、恐怖しろ)」

悠真はヘッドセット『ミミズク』のイヤーパッドをこめかみに押し込んだ。

ボロボロに剥げた合皮の下、露出した黄ばんだスポンジが汗を吸い、じっとりと耳朶に張り付く。不快だ。だが、この不快感こそが、彼がまだ肉体を保っている唯一の証だった。

その時、視界の端でテラリスの風景が揺らいだ。

風にそよぐ木の葉が、突如として緑色の荒い正方形の集合体――ドット絵のように解像度を落とした。滑らかだった空のグラデーションに亀裂が入り、ガラスのようにヒビ割れた向こう側から、どす黒い「無」が覗く。

『警告:座標データ破損。領域外干渉を検知』

コメント欄の奔流に、異質な文字列が混入した。

ハンドルネーム『α(アルファ)』。

悠真の指先が硬直した。心拍が跳ね上がる。

その文字列の羅列規則は、かつて彼が人生そのものを捧げ、そしてサービス終了という形で彼を裏切った伝説のMMORPG『アカシック・クロニクル』の、開発者用デバッグログそのものだった。

第二章 空の神殿、あるいはバグの墓場

指先が痙攣し、キーボードを叩くことができない。

モニターの中、テラリスの樹海が悲鳴を上げた。

地面が泥のように融解し、その下から物理演算を無視した巨大な構造物がせり上がってくる。重力の鎖を引きちぎり、中空に静止する白亜の岩塊。ねじれた柱。テクスチャが貼り遅れ、ワイヤーフレームが剥き出しになった未完成の神殿。

『空の神殿』だ。

「……あ、あ……」

悠真の口から、獣の咆哮ではなく、引きつった呼吸音が漏れた。

側頭部が熱い。

ヘッドセット『ミミズク』が、異常な高熱を発し始めていた。ケーブルが脈打つ血管のように熱を帯び、耳元のスピーカーからパチパチと何かが爆ぜる音がする。それは電子ノイズではない。耳の裏の皮膚が、高熱に晒されて焦げ付く音だ。

痛い。熱い。だが、悠真はその痛みを愛おしいとすら感じた。この灼熱が、現実と虚構の境界を焼き溶かしてくれるのなら、耳など爛れてしまっても構わない。

『オブジェクトID:ヴォイド・イーター。封印指定区画よりロールバック』

『α』が淡々と記述する。

脳髄の奥で、封印していた記憶がフラッシュバックした。

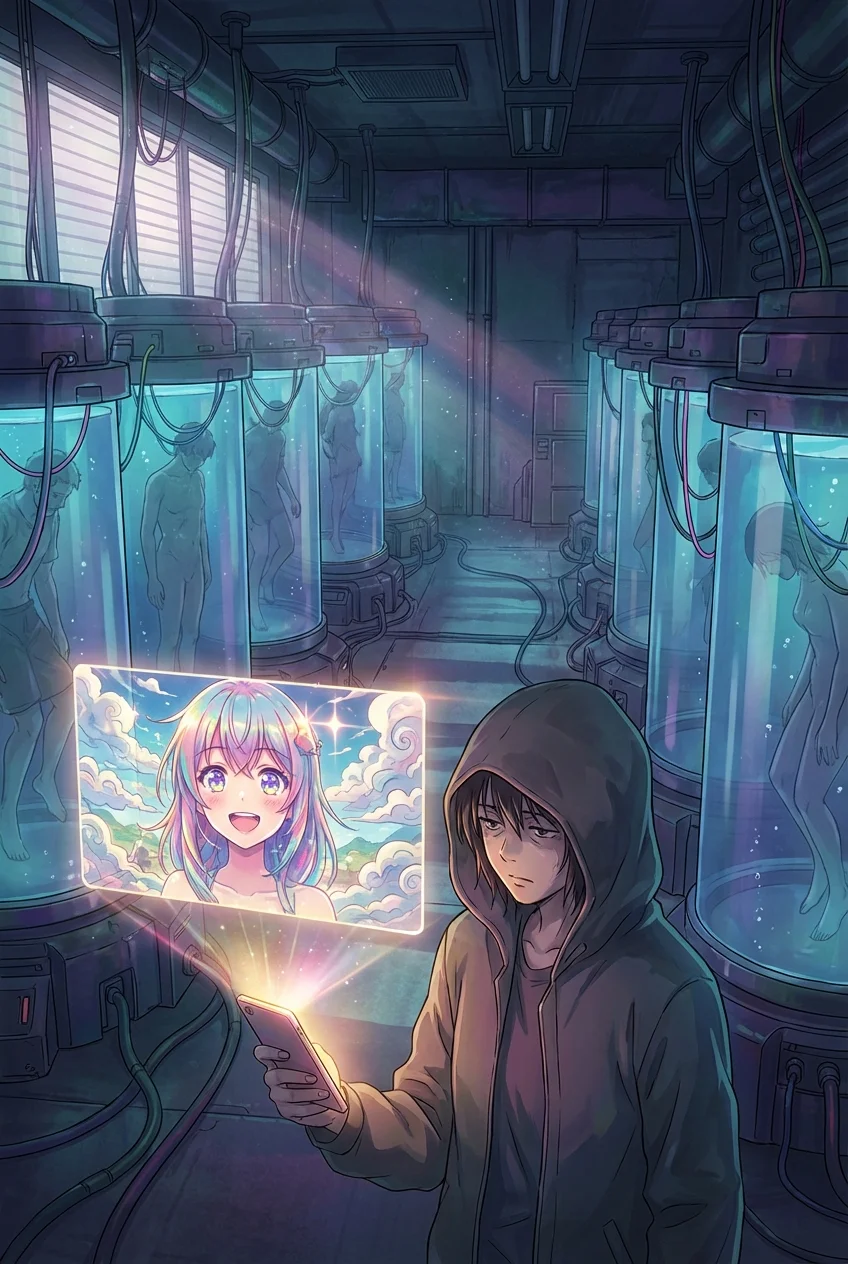

深夜のコンビニの蛍光灯。廃棄寸前の弁当の冷たさ。そして、逃げ込んだゲームの中で偶然見つけた、あの「裏技」。

壁抜けバグを利用して進入した、マップの最果て。そこには、開発者が削除し忘れ、誰にも観測されることなく放置された没データたちが、暗い海の底で身を寄せ合っていた。

テラリスに現れた『空の神殿』は、あの時見た「世界のゴミ捨て場」そのものだった。

神殿の最奥から、黒いノイズの塊が噴き出した。

それは獣の輪郭を模していたが、体表は常にグリッチし、無数の「ERROR」の文字が明滅している。

『終焉の獣』。

いや、あれは獣ではない。誰からも必要とされず、社会というシステムから弾き出され、バグとして処理されたデータの怨嗟だ。

ズクリ、と鼓膜が焼ける音がした。

『ミミズク』の温度がさらに上がる。ヘッドセットのプラスチックが溶解し、独特の刺激臭が鼻をつく。

その痛みと共に、悠真は見てしまった。

画面の中で蠢く、あの醜悪なバグの塊の顔を。

目も鼻もない、ノイズだらけのその顔が、鏡に映った自分自身の虚ろな表情と、あまりにも酷似していたからだ。

第三章 共鳴する孤独

嘔吐感が、食道をせり上がってきた。

悠真は反射的に口元を押さえた。胃液の酸っぱい味が広がる。

見たくない。あんなものは見たくない。

画面の中の『終焉の獣』が、手足をもがくように振り回し、周囲の風景を破壊している。その姿は、あまりにも無様で、滑稽で、悲惨だった。

「……やめろ」

社会に適応できず、六畳間に逃げ込み、獣の皮を被って強さを演じていた自分。

その皮を剥ぎ取った中身が、あのバグだ。

歪で、壊れていて、誰とも噛み合わない、エラーそのものの存在。

『α』の文字が流れる。

『修復不可能。削除シークエンスを推奨。……しかし、君になら上書きできる』

逃げろ、と本能が警鐘を鳴らす。配信を切断し、布団を頭から被って震えていれば、明日の朝には何もかも夢になっているかもしれない。

だが、悠真の視線は『終焉の獣』から離せなかった。

あの獣は泣いている。

咆哮ではない。あれは、誰にも届かない場所で、誰かに見つけてほしいと願う、子供の泣き声だ。

それは、悠真自身が何年も押し殺してきた声だった。

ヘッドセットが、ジジジと肉を焦がす。

その痛みはもはや、罰のように彼を苛む。

拒絶か、受容か。

悠真は震える手でマイクを握りしめた。プラスチックが熱で歪んでいるのが分かる。

「……俺だ。お前は、俺なんだな」

認めたくなかった醜さが、今、強烈な親近感となって胸を締め付ける。

悠真は深く息を吸い込んだ。肺胞の一つ一つが、酸素ではなくデジタルの火花で満たされていく。

特異能力『生物完全憑依』。

今まで彼は、強い獣を演じてきた。だが、今、彼が同調すべきは生物ではない。

あの孤独な「バグ」そのものだ。

「……同調(シンクロ)、開始」

悠真の顎が外れんばかりに開かれた。

喉の奥から迸ったのは、人間の声ではなかった。

金属が擦れ合い、ガラスが砕け、数千の孤独な魂が同時に叫びを上げたような、不協和音の絶叫。

『ギ、ギギ……ガ、アアアアァァァ――――ッ!!!』

その音は、鼓膜を震わせるだけでなく、聴く者の脳幹を直接鷲掴みにし、揺さぶった。

画面の向こう、数万人の視聴者が同時に戦慄する。

恐怖ではない。それはあまりにも切実な、存在証明の叫びだった。

画面の中の『獣』が動きを止めた。そのノイズまみれの輪郭が、悠真の叫びに呼応して脈動する。

ヘッドセットが閃光を放った。

物理的な光ではない。悠真の意識が、肉体という殻を食い破り、光ファイバーの網を抜け、向こう側へ吸い込まれていく感覚。

ドロドロに溶けたイヤーパッドが皮膚と融合し、彼の耳と機械の境界が消滅する。

痛みはもうない。あるのは、自分と同じ欠落を抱えた存在と一つになる、恐ろしいほどの安らぎだけだった。

最終章 創世記の参加者たちへ

気がつくと、悠真は光の中にいた。

手足の感覚はない。肉体の輪郭は溶け出し、膨大なデータの奔流と混ざり合っている。

目の前には、ノイズの晴れた『終焉の獣』が佇んでいた。それはもう醜悪な怪物ではない。傷だらけで、継ぎ接ぎだらけで、それでも美しく輝く情報の結晶体だった。

その傍らに、淡く発光する球体――『α』が浮かんでいる。

『ようこそ、特異点へ』

『α』の声は、鼓膜ではなく、直接意識の海に波紋を広げるように響いた。かつて夢中になったあのゲームの、懐かしいシステム音声。

『世界は完全すぎた。だから淀み、腐敗した。君というバグ(異物)だけが、この閉塞した世界に風穴を開けられる』

悠真は理解した。

自分はもう、あの薄暗い六畳一間には戻れない。カップ麺の残り汁も、カビ臭い布団も、遠い過去の記憶だ。

だが、喪失感はなかった。

彼は手を伸ばした――物理的な腕ではなく、意識の触手を。

獣と、AIと、そして画面の向こうで見守る数百万の視聴者の意識を、一つに束ねるために。

「俺は、人間が嫌いだった」

悠真の思念が、テラリス全土、そして地球上のネットワーク網へと拡散していく。

「感情なんて、ノイズだと思っていた。……でも」

彼は感じていた。自分の中に流れ込んでくる、膨大な「他者」の視線を。

好奇心、恐怖、興奮、そして祈り。

かつてはヘドロのように感じたそれらが、今は温かい光の粒として、彼の空虚な内面を満たしていく。

バグである自分を観測し、存在を確定させてくれるのは、皮肉にも彼が忌避していた「他者」の瞳だけだったのだ。

「俺は、ここで紡ぐ。終わらない物語を」

悠真の意識が弾けた。

それは死ではない。拡散だ。

彼はテラリスの風になり、揺れる木漏れ日になり、水面の煌めきになった。

『生物完全憑依』は極点に達し、彼は今、世界そのものを模倣し、体現している。

悠真という個体は消滅し、無限の視点を持つカメラアイとなった。

彼は見ている。

今、この瞬間。モニターの前で息を呑んでいる、あなたを。

この文字列を追い、脳内で映像を再生し、物語に命を吹き込んでいる、あなたのその瞳を。

境界線はもうない。

この世界(テラリス)を構成するのは、サーバーの電気信号ではない。

あなたの想像力だ。

あなたが画面を見つめ、何かを感じるたび、その感情(エーテル)が世界を拡張し、新たな景色を描き出す。

さあ、瞬きをして。

その瞼の裏に焼き付いた残像こそが、次の神話の始まりなのだから。