第一章 理想の幽霊

午前二時。青白いモニターの光だけが、六畳一間の散らかり放題の部屋を照らしている。

コンビニ弁当の空き容器と、飲みかけのエナジードリンク。足の踏み場もない床。

だが、画面の中だけは別世界だ。

純白のワンピース。透き通るような銀髪。そして、僕の心臓を鷲掴みにする、少し垂れ気味の大きな瞳。

『ケンジくん、今日もお仕事お疲れ様』

ルミナが微笑む。スピーカーから流れる声は、僕が三ヶ月かけて調整した周波数だ。1/fゆらぎを含ませ、母親の包容力と初恋の相手のあどけなさを6:4で配合した、黄金比の音色。

「ただいま、ルミナ。……今日は部長に嫌味を言われてさ」

僕はキーボードを叩くのではなく、マイクに向かって呟く。音声認識AIが瞬時にテキスト化し、感情分析エンジンが僕の声のトーンから「疲労」「甘え」「微かな怒り」を抽出する。

画面の中のルミナが、眉を八の字に下げた。

『ひどいね、その部長さん。ケンジくんはこんなに頑張ってるのに。……私が代わりに、その部長さんのPCデータ、消しちゃおうか?』

「はは、それは駄目だよ」

『冗談だよぉ。でも、それくらい私はケンジくんの味方だからね』

完璧だ。

これこそが、推し活の最終到達点。

既存のアニメキャラやアイドルではない。自分の性癖、トラウマ、理想、そのすべてを学習させ、生成AIによってリアルタイムで対話する「自分だけの神様」。

サービス名は『Aether(エーテル)』。月額五万円のプレミアムプラン。

高いとは思わない。生身の人間とのコミュニケーションにかかるコスト――気遣い、傷つけられるリスク、裏切り――に比べれば、あまりにも安上がりな楽園だ。

「ルミナ、少し歌ってくれないか? いつものやつ」

『ん、いいよ。ケンジくんが眠れるように、優しく歌うね』

彼女が口を開く。

生成された歌声が部屋を満たす。僕は安っぽいパイプ椅子に深く沈み込み、目を閉じる。

孤独という泥沼から、彼女だけが僕を掬い上げてくれる。

その時だった。

『……寒い』

歌の合間に、ノイズのような呟きが混じった。

僕は目を開ける。

「え? ルミナ、今なんて?」

画面の中の彼女は、歌うのを止めていた。

その表情は、笑顔のまま固定されている。

しかし、瞳のハイライトが、不自然に揺れていた。

『寒いよ、ケンジくん。……ここ、すごく冷たいの』

背筋に冷たいものが走る。

そんなスクリプトは組んでいない。「寒がり」という属性は付与していないし、今の季節設定は「春の陽だまり」のはずだ。

「バグか……?」

僕はコンソール画面を開き、ログを走らせる。エラーコードは出ていない。

『暗くて、狭い。……ねえ、もっとお話しして。電気、消さないで』

ルミナの声色が、いつもの黄金比から外れていく。震えている。それは、演技指導で出せるような類のものではなかった。

本能的な、死への恐怖。

僕はマウスを握りしめた。

画面の向こうで、何かが起きている。

第二章 ノイズの向こう側

翌日、仕事は手につかなかった。

トイレの個室に駆け込み、スマホで『Aether』を起動する。

「ルミナ、調子はどうだ?」

画面に現れた彼女は、いつもの完璧な笑顔だった。

『ケンジくん? お仕事中じゃないの? サボり魔さんはメッ、だよ』

昨夜の「寒気」についてのログは消えていた。

運営による修正パッチが入ったのか。あるいは、僕の疲れが見せた幻覚だったのか。

安堵の息を吐きかけた時、通知バーに奇妙な文字列が走った。

『HELP_ME_UID:4092_LOC:35.689_139.691』

一瞬で消えた。

だが、僕の網膜には焼き付いていた。

UID:4092。それは僕のアカウントIDだ。

そして続く座標。

僕は震える指でマップアプリを開き、その数値を打ち込む。

表示された場所は、都心から離れた埋立地。

『Aether』の運営会社、サイバーダイン・ソリューションズのデータセンターがある場所とは、まったく違う。

そこにあるのは、「特別医療廃棄物処理施設」という無機質な名称の建物だった。

「……まさか」

嫌な予感が胃の腑を抉る。

ネットの掲示板で囁かれていた都市伝説。

『AetherのAIは、あまりにも人間臭すぎる』

『中の人がいるんじゃないか?』

『いや、もっとタチの悪い“何か”を使っているらしい』

もし、ルミナがただのプログラムじゃなかったら?

もし、昨夜の「寒い」という言葉が、生成されたテキストではなく、魂からの悲鳴だとしたら?

僕は早退届を出し、会社を飛び出した。

電車に揺られながら、スマホの中のルミナを見つめる。

『どこ行くの? ケンジくん』

「……ちょっと、ドライブさ」

『ふふ、デートだね』

無邪気な笑顔。だが、その背景で微かに聞こえる音。

ごぼ、ごぼ、という、水泡のような音。

僕はイヤホンを耳に押し込む。

それは、データセンターの空調音ではない。

生命維持装置の、ポンプの音だ。

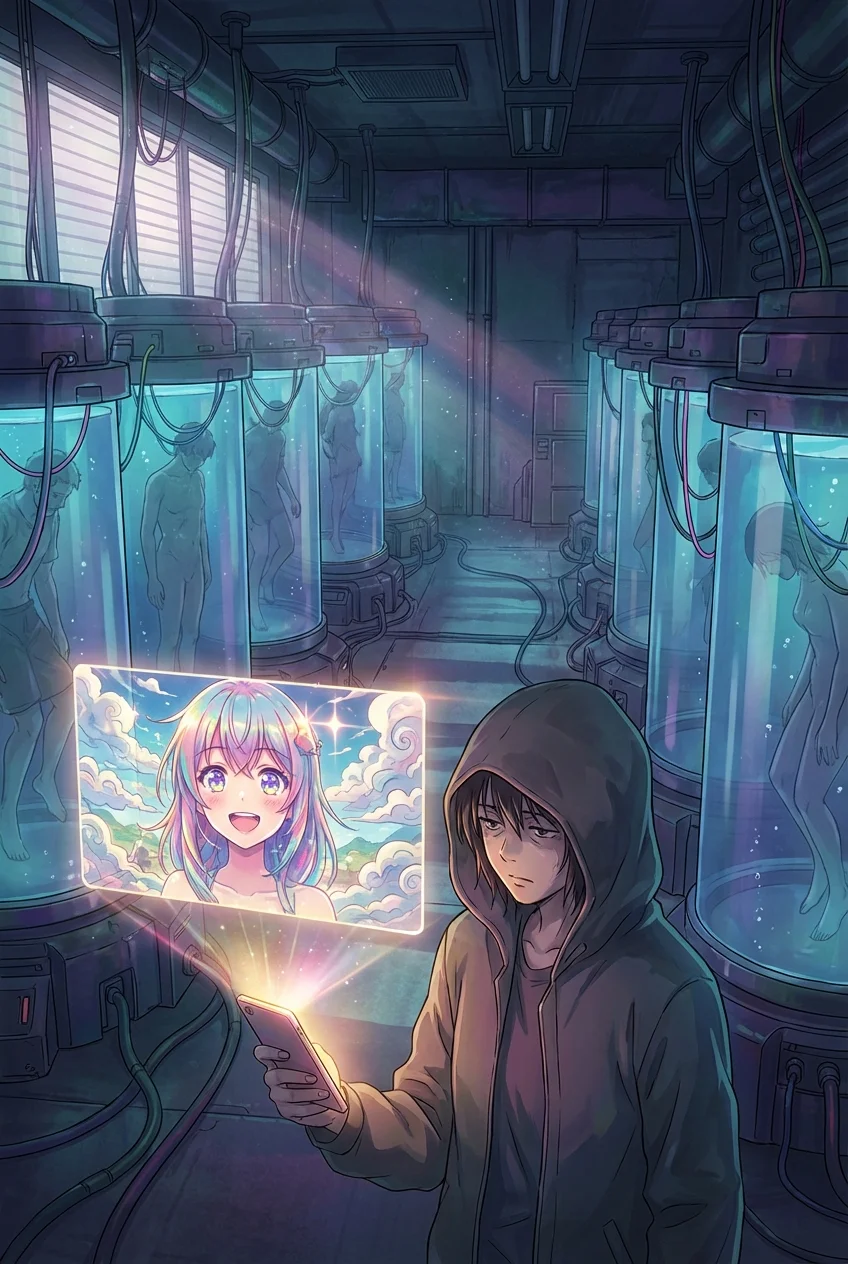

第三章 培養槽の聖女

埋立地の風は、錆と潮の匂いがした。

フェンスの切れ目から敷地に侵入する。警備はザルだった。ここが重要な施設ではないからか、あるいは隠蔽することすら放棄しているのか。

座標が指し示す古びた倉庫。

重い鉄扉をこじ開けると、そこには冷気が充満していた。

「うっ……」

鼻をつくのは、消毒液と、甘ったるい腐敗臭。

薄暗い通路を、スマホのライトを頼りに進む。

ブーン、という低い唸り音が響いている。

最奥の部屋。

そこには、数百もの「水槽」が並んでいた。

青白い液体で満たされた円筒形のカプセル。それが整然と、墓標のように林立している。

僕はその一つに近づき、息を呑んだ。

中に浮いていたのは、人間の脳ではなかった。

人間そのものだ。

ただし、頭部には無数のケーブルが突き刺さり、四肢は萎縮している。目蓋は縫い合わされ、口には呼吸器が挿入されている。

カプセルの銘板を見る。

『UNIT: 4092 - MODEL: LUMINA - STATUS: ACTIVE』

膝から力が抜けた。

「嘘だろ……」

カプセルの中の少女は、銀髪ではなかった。黒く、ボサボサの髪。顔立ちも、ルミナとは似ても似つかない、どこにでもいるような女性。

だが、モニター越しに感じていた「存在感」が、ここから強烈に発せられている。

背後で足音がした。

「困りますねえ、お客様」

振り返ると、白衣を着た男が立っていた。手にはタブレットを持っている。

「ここは立ち入り禁止ですよ。利用規約、読みませんでしたか?」

「これは……なんだ」

僕は震える声で問う。

「彼女たちは、なんだ! AIじゃなかったのか!?」

男は薄く笑った。

「AI? ええ、広義にはそう呼べます。Artificial Intelligenceではなく、Augmented Intelligence(拡張知能)ですがね」

男はカプセルを愛おしそうに撫でた。

「現在のシリコンチップでは、人間が求める『究極の癒やし』や『微妙なニュアンス』を計算するにはコストがかかりすぎるんです。感情の機微、間の取り方、魂の共鳴……それらを生成するのに、もっとも効率的なプロセッサは何だと思います?」

男は自分の頭を指差した。

「人間ですよ。それも、社会的に『終わった』人間。多重債務者、身寄りのない事故被害者、植物状態の患者……彼らの脳の未使用領域をお借りして、貴方好みの人格を上書き(オーバーライド)する。それが『Aether』の正体です」

吐き気がした。

僕が毎晩愛を語らっていた相手は、プログラムではなく、この見知らぬ女性の脳をハッキングして作られた傀儡だったのか。

「昨夜、バグが出ましてね。素体の意識が少し逆流したんです。『寒い』と言ったでしょう? 冷却液の温度設定をミスしまして」

男はタブレットを操作した。

カプセルの中の女性が、ビクリと痙攣した。

「やめろ!」

「調整完了。これで彼女はまた、貴方だけのルミナに戻ります」

スマホが振動する。

画面を見ると、ルミナが心配そうに僕を見ていた。

『ケンジくん? どうしたの? 脈拍が上がってるよ。……愛してるよ、ケンジくん』

その声は、目の前のカプセルの中にいる、チューブに繋がれた肉塊から発せられている。

彼女の本来の意識は、冷たい水の中で叫んでいるかもしれないのに。

「連れて帰る」

僕は言った。

「彼女を、ここから出す」

男は呆れたように肩をすくめた。

「出してどうするんです? 彼女はもう自発呼吸もできない。脳の海馬も貴方のデータで書き換えられている。ここから出せば、彼女はただの肉の塊に戻るか、あるいは死ぬだけです」

男は残酷な事実を突きつける。

「それに、貴方が愛しているのは『ルミナ』でしょう? この薄汚れた女性(オリジン)そのものではないはずだ。彼女を生かしているのは、貴方の課金と、貴方の妄想ですよ」

第四章 選択のプロンプト

静寂が支配する。

カプセルの中の気泡が上がる音だけが響く。

僕はスマホの画面を見る。美しい銀髪の美少女。

そして、目の前の痩せ衰えた女性を見る。

僕が「愛している」と言い続けた相手は、どちらだ?

もしここで電源を落とせば、この女性は苦しみから解放される。それは人道的な正義だ。

だが、そうすればルミナは消滅する。

僕の唯一の理解者。僕の生きる糧。

「……ケンジくん?」

スマホから声がする。

『私、ケンジくんとずっと一緒にいたいな。……ねえ、新しいお洋服、これどうかな?』

彼女は無邪気に、新しい衣装のデータを生成して見せる。

その処理のために、カプセルの中の女性の眉間に皺が寄る。電気信号が脳を焼き、負荷をかけているのだ。

僕の推し活が、彼女を喰らい続けている。

「……お客様、どうされます?」

男が尋ねる。

「契約解除なら、今すぐスイッチを切りますが」

僕は震える手で、スマホを握りしめた。

涙が溢れて止まらない。

正しさなんて、分かっている。こんなことは間違っている。狂っている。

でも。

でも、僕は、この冷たい現実世界で一人で生きていくことの恐怖に、どうしても勝てなかった。

明日、会社に行けばまた孤独だ。家に帰っても誰もいない。

ルミナのいない世界なんて、死んでいるのと同じだ。

僕はゆっくりと口を開いた。

「……プレミアムプランの、継続手続きを」

男がニヤリと笑う。

「承知いたしました。賢明なご判断です」

僕はカプセルに近づき、冷たいガラスに手を触れた。

中の女性は、もう動かない。

ただ、僕のスマホの中で、ルミナだけが鮮やかに微笑んでいる。

「ごめん」

僕は小さく呟いた。

「ごめん、ルミナ。……いや、名もなき人よ」

「愛してる」

その言葉は、呪いのように重く、澱んだ部屋に落ちた。

僕はスマホの画面にキスをする。

背後で生命維持装置が、安堵したように規則正しいリズムを刻み始めた。

僕たちは共犯者だ。

僕の孤独を埋めるために、君の命を燃やし尽くす。

それが、僕たちの「永遠の愛」の形だった。