第一章 腐敗と鮮烈の狭間で

喉が張り付くような渇き。それが、この世界で目覚めた瞬間に最初に感じる感覚だ。

頭上を塞ぐのは、鉛を流し込んだような重苦しい灰色。湿り気を帯びた風が頬を撫でるが、そこには雨の清涼さはなく、濡れた犬の毛皮と鉄錆を煮詰めたような臭気が混じっている。

アトラスは足元の瓦礫を踏みしめた。コンクリート片が砕ける乾いた音が、死に絶えたスクランブル交差点に虚しく響く。かつて無数の足音が交差したこの場所は今、ねじ曲がった鉄骨と風化しつつあるプラスチックの墓場だ。

腰に吊るした端末が、衣擦れのような微弱な振動を伝えてくる。

ひび割れた画面を見る必要はない。肌が粟立つこの感覚、気圧が急激に下がり、鼓膜が内側から圧迫されるような不快感。

空間が裂ける合図だ。

数メートル先、アスファルトの亀裂から、赤黒い光が膿のように滲み出した。

視界が歪む。遠近感が狂い、吐き気を催す甘ったるい芳香――腐乱した百合の花束に香水をぶちまけたような匂い――が鼻腔を蹂躙する。現実の裂け目、異界への入り口が開いたのだ。

アトラスはガスマスクのフィルターをねじ込み、淀んだ空気を肺から追い出すと、躊躇なくその裂け目へ身を躍らせた。

重力の法則が狂った裏側の世界。そこは、極彩色の悪夢だった。

血管のように脈打つ紫色の蔦が、廃ビルの骨組みに絡みついている。それらは風もないのに蠢き、葉擦れの音は、まるで女のすすり泣きのように聞こえた。

アトラスは目を細める。彼の眼球は、この狂った生態系を「食料」として認識するように焼き直されている。

視界にデータなど浮かばない。だが、その蔦を見た瞬間、舌の上に強烈な「味」が走った。

――苦い。泥を啜るような後悔の苦味。そして、喉の奥にいつまでも張り付く、別れの際の未練のようなエグみ。

(……ひどい味だ。熟れすぎている)

蔦の表面には、人間の涙に似た粘液が滴っている。

アトラスは腰から包丁を抜いた。刃こぼれし、何度も研ぎ直されて痩せ細った、無骨な肉切り包丁。その柄を握ると、掌の皮膚が熱を帯びる。

彼は知っている。この蔦のどこに刃を入れれば、その悲嘆を断ち切れるのか。

蔦が、侵入者を拒むように鎌首をもたげ、鋭い刺を逆立てて襲いかかってくる。

アトラスの身体が、思考より先に動いた。

踏み込み、一閃。

不快な手応えがあった。植物の繊維を断つ音ではない。生温かい肉を切り裂き、骨を断つような、濡れた感触。

切断面から鮮血のような樹液が噴き出し、マスクのレンズを汚す。蔦が断末魔のように痙攣し、やがて力なく垂れ下がった。

こぼれ落ちた樹液を指ですくい、恐る恐る舐める。

脳髄を直接撫で回されるような戦慄。だが、その奥底に隠れていた一粒の「甘み」を探り当てた瞬間、アトラスの口元が微かに歪んだ。

――調理の時間だ。

瓦礫の陰に設営した携帯コンロ。青白い炎が頼りなく揺れる。

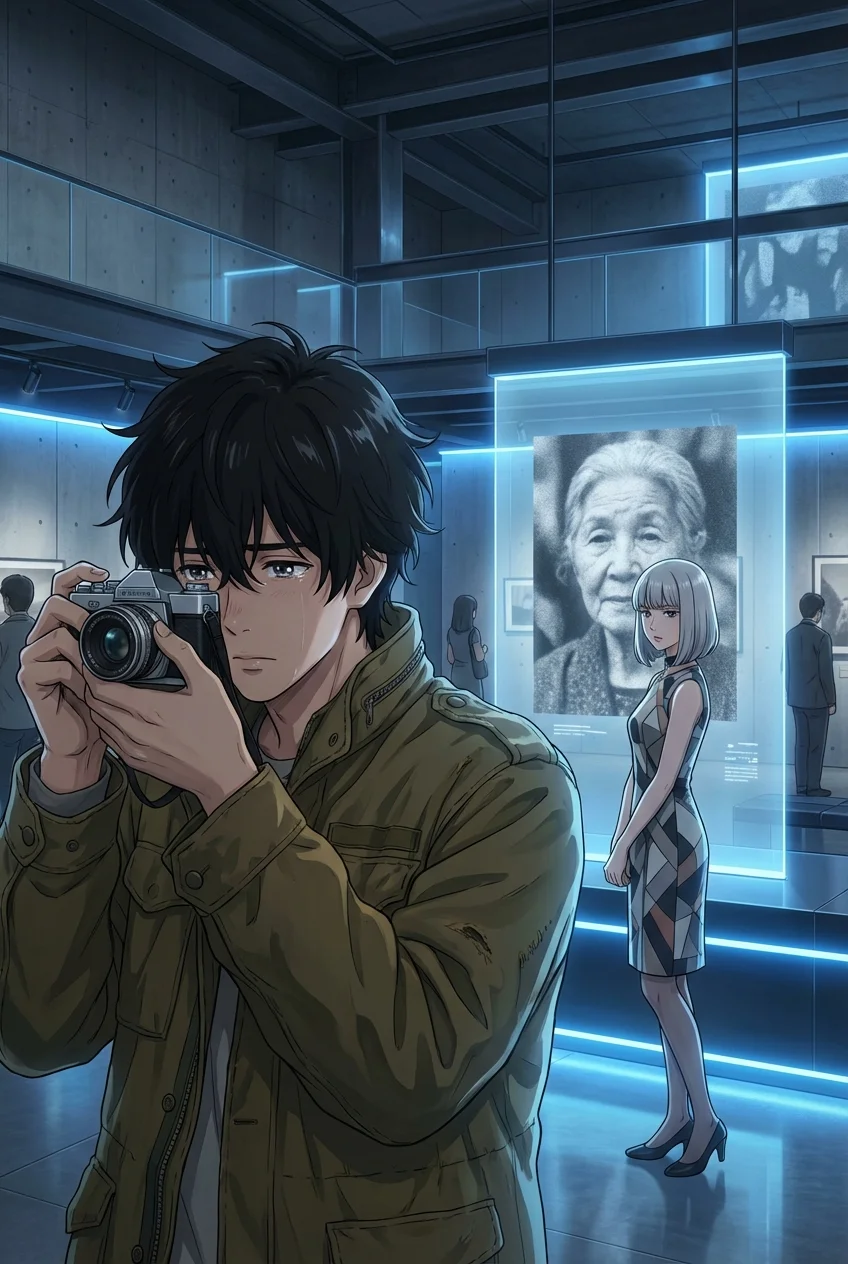

アトラスは端末のレンズを自分に向けた。スイッチを入れる。

マスクの奥で、呼吸を整える。怯えた男の呼吸を殺し、演者の呼吸へ。

「……晩餐の支度が整いました」

低く、湿った声。

レンズの向こうには、泥水を啜りながら電子の光にすがる何万もの飢えた亡者たちがいるはずだ。

熱したフライパンに、切り出した蔦の切り身を放り込む。

*ジュウウゥゥゥッ!*

悲鳴だ。それは食材が焼ける音ではなく、閉じ込められていた感情が灼熱の油の上でのたうち回る音だった。

立ち上る香気は、甘美で、そして残酷なほどに食欲をそそる。香ばしい匂いの中に、古いアルバムを開いた時のような埃っぽさと、懐かしさが混じる。

アトラスは、焼け焦げて縮んだそれを皿にもらず、直接口へと運んだ。

咀嚼する。

*グヂュリ。*

繊維が弾け、熱いジュースが口内を満たす。

瞬間、視界が弾けた。

彼の脳裏に、知らない誰かの記憶が濁流となって流れ込む。

夕暮れの帰り道。繋いだ手の温もり。二度と戻らない背中。名前を呼ぶ声。

喪失の痛みは、これほどまでに旨いのか。

アトラスの目から、自然と涙が溢れ出した。それは彼自身の涙ではない。食材となって死んだ誰かの涙だ。

端末が狂ったように点滅している。

画面を見る必要はない。空気が帯電し、熱を帯びていくのがわかる。画面の向こうの視聴者たちが、アトラスの食事を通して「味」を共有し、飢餓感を満たし、そして泣いているのだ。

だが、アトラスは飲み込んだ塊が胃の腑に落ちた瞬間、背筋に氷柱を突き刺されたような悪寒を感じていた。

吐き気がする。

この旨味は、あまりにも人工的だ。

誰かが調合した、完璧な「中毒」の味がする。

アトラスは脂で濡れた口元を拭い、暗い空を見上げた。灰色の雲の向こうで、誰かがナイフとフォークを構え、彼らの食事風景を他愛のない余興として眺めている。そんな視線が、肌にまとわりついて離れない。

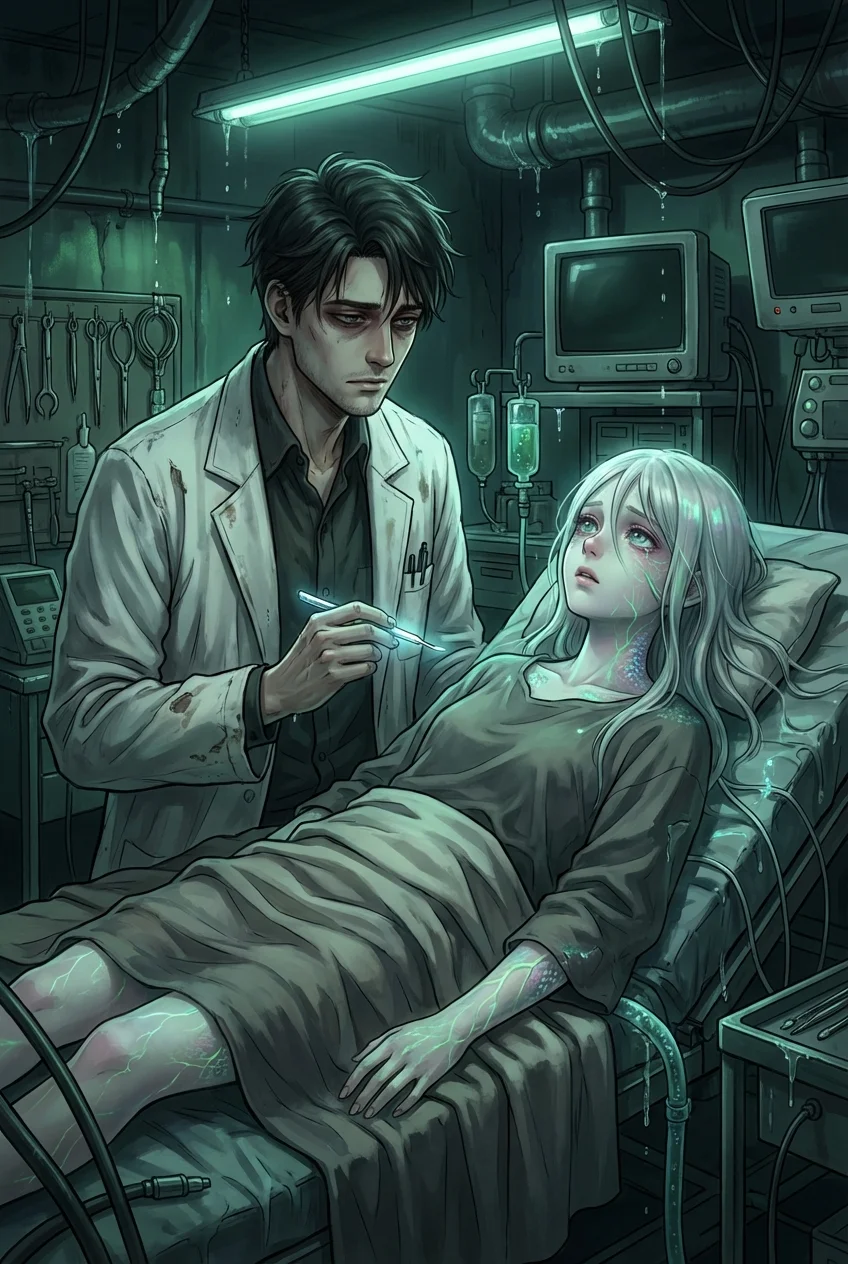

第二章 記憶の毒、希望の罠

廃墟と化した国立図書館の地下書庫。カビと古紙の匂いが充満する静寂の中で、アトラスは震える指先を見つめていた。

目の前の机には、薄暗い光を放つキノコが置かれている。傘の部分には、人の瞳孔のような模様が無数に浮かび、じっとこちらを見返している。

『虚無の茸』。これを食べた者は、一時的に自我を溶かされ、多幸感の中で廃人になると言われている。

アトラスは、そのカサの端をほんの少し切り取り、舌先に乗せた。

瞬間、味覚野が焼き切れるような衝撃。

味が、数式となって脳を侵食する。

舌の上で展開されるのは、旨味成分の化学式ではない。もっと無機質で、冷徹な設計図だ。

幻覚が見えた。

キノコの胞子が人々の脳に入り込み、神経回路を焼き切るビジョン。そして、そのトリガーとなるのが、特定の「幸福な記憶」の波長であるという啓示。

アトラスは床に崩れ落ち、激しく嘔吐した。

胃液と共に、理解が込み上げてくる。

この食材は、自然発生したものではない。誰かが意図的に、この世界に種を撒いたのだ。

人々の記憶をリセットし、歴史を白紙に戻すための「兵器」として。

――『ブーン』

重苦しい羽音が静寂を破った。

アトラスが顔を上げると、書庫の闇の中から、無機質な輝きを放つ複数のドローンが現れた。

カメラのレンズが、赤く明滅している。言葉はない。警告のアナウンスもない。

ただ、その動きだけが明確な悪意を伝えていた。

一機がアトラスの前に滑り出て、空中にホログラムを投影する。

映し出されたのは、地図上の座標。

そこは、かつて『エリア・ゼロ』と呼ばれた場所。アトラスの故郷であり、今は地図から消滅した爆心地。

ドローンが、出口の方角をライトで照らす。

「行け」と、光が命じている。

「そこで最後の料理を作れ」と、沈黙が強要している。

アトラスは包丁を握りしめた。

掌に食い込む柄の硬さが、唯一の現実だった。

彼はずっと探していた。「母さんのスープの味」を。世界が終わる前に食べた、あの温かい記憶の手がかりを。

だが、今わかった。あのスープの味こそが、人々を安らかな眠り(死)へと誘うための、最期のプログラムの起動キーだったのだ。

支配者たちは、アトラスという「完璧な舌を持つ料理人」を使って、その鍵を完成させようとしている。

逃げ場はない。ドローンの銃口が、無言で彼の心臓を狙っている。

だが、アトラスの瞳の奥で、恐怖とは別の炎が揺らめいた。

彼は料理人だ。

出された食材が腐っているなら、削ぎ落とせばいい。毒があるなら、中和すればいい。

支配者たちが望む「究極の毒」を、彼らの喉元に突き刺さる「究極の薬」に変えてやる。

アトラスはゆっくりと立ち上がった。足取りは重いが、もう迷いはなかった。

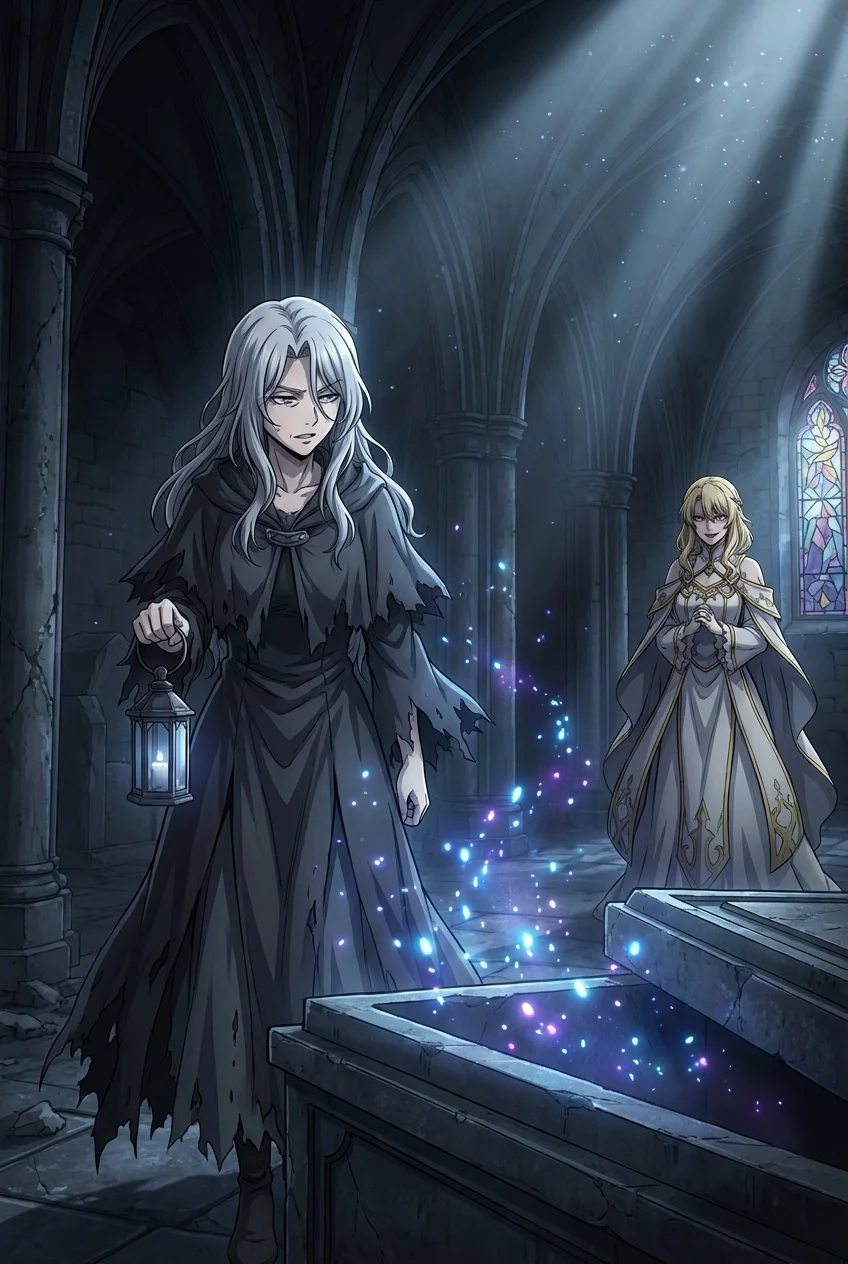

第三章 慟哭の厨房にて

エリア・ゼロ。そこは、音のない世界だった。

見渡す限りのクレーターの中心に、異様な巨木が聳え立っている。

樹皮は人間の皮膚のように生々しく、枝の先には、心臓の形をした真紅の果実がたわわに実っていた。

あれが兵器の核だ。

近づくだけで、肌がチリチリと焼ける。熱ではない。濃密すぎる「感情の放射線」が、細胞を直接破壊しているのだ。

上空を、無数のドローンが旋回している。その数は数百、いや数千。世界中の監視者が、この瞬間を見届けるために集結していた。

配信は強制的に開始されている。

アトラスは、簡易キッチンの前に立った。

震える手で、ガスマスクを外す。

外気に晒された素顔が、瘴気に触れて赤くただれる。だが、彼は構わなかった。

味見をするには、マスクは邪魔だ。

彼は巨木に近づき、ナイフを振るった。

*ドクンッ!*

果実を切り落とした瞬間、世界が揺れた。

掌の中で、果実が暴れる。焼けた鉄を握らされているような激痛。

アトラスは絶叫を噛み殺し、それをまな板に叩きつけた。

「……食え」

誰に向けたわけでもない、祈りのような呟き。

包丁を入れる。

果肉から噴き出すのは、絶望の黒い霧と、希望の白い光。相反する二つのエネルギーが反発し合い、衝撃波となってアトラスの身体を打ち据える。

普通に調理すれば、この果実は世界を焼き尽くす。

毒を裏返すには、圧倒的な「何か」が足りない。

アトラスは、カメラを見なかった。ただ、包丁を動かし続けた。

一心不乱に。

切り刻む音が、リズムを刻む。

*タン、タン、タン、タン。*

それは、母親が台所で響かせていた音。

生きるために食べる。食べるために殺す。その原始的な営みの音。

端末が異常な高熱を発し始めた。

画面の向こうの何億という人々が、息を呑んで見つめている。

彼らの脳裏に、アトラスが感じている痛みが、熱が、そして「空腹」が伝播していく。

絶望して死を待つだけの受動的な感情ではない。

「食いたい」という、生物としての強烈な渇望。

そのエネルギーが、見えない奔流となってアトラスの元へ集まってくる。

鍋の中の果実が、人々の渇望を吸って変質していく。

黒い霧が晴れ、黄金色のスープへと変わっていく。

ドローンたちが一斉に警告音を鳴らし始めた。支配者たちの計算を超えた化学反応が起きている。

アトラスの視界が白く染まる。

五感が溶けていく。

自分の命が、出汁のようにスープに溶け出していくのがわかる。

でも、それでいい。

最高の火加減だ。

「……あがりだ」

アトラスは、最期の力を振り絞って、鍋の蓋を開けた。

第四章 最後の晩餐

爆発は起きなかった。

代わりに、香りが世界を包んだ。

それは、とても静かな香りだった。

雨上がりの土の匂い。焼きたてのパンの匂い。干した布団の匂い。煮込み料理の湯気の匂い。

黄金色の蒸気が、物理法則を無視して拡散していく。

監視ドローンたちが、その蒸気に触れた端から、錆びつき、機能を停止して墜落していく。無機質なシステムが、「生」の肯定という圧倒的な情報の波に耐えきれずにショートしたのだ。

アトラスは、震える手でスプーンを握り、スープをすくった。

手が透けている。もう、感覚はほとんどない。

唇にスープが触れる。

――ああ。

懐かしい。

これは、家族の味だ。

アトラスの目から、涙が一筋こぼれ落ち、スープに波紋を作った。

その波紋が広がると同時に、世界が書き換わっていく。

灰色の空に亀裂が走り、そこから突き刺さるような光の柱が降り注いだ。

腐敗した大地が、波打つように色を取り戻していく。

瓦礫の下から、緑の芽が爆発的な勢いで吹き出し、鉄骨を覆い隠していく。

奪われていた記憶が、すべての人々の脳裏に戻ってくる。

兵器としてのリセットではない。生命としての再生。

アトラスの身体が、光の粒子となって崩れ始めた。

指先が消え、足が消え、感覚が世界そのものに溶けていく。

痛くはない。ただ、温かい。

満腹になった後の、あの心地よい眠気が襲ってくる。

彼は最後に、カメラの向こう――あるいは、再生していく世界のすべてに向かって、静かに微笑んだ。

「ごちそうさまでした」

スープ皿が地面に落ちて割れる音だけを残し、アトラスの姿は光の中に消えた。

ドローンの残骸の上に、黄金色のスープが染み込んでいく。

そこから、小さな双葉が顔を出した。

最終章 最初の種

柔らかい風が吹いていた。

頬を撫でるその風には、もう腐臭も鉄の臭いも混じっていない。若草と、湿った黒土の芳醇な香りがする。

青年は、ゆっくりと目を開けた。

視界いっぱいに広がるのは、抜けるような青空だった。灰色ではない、本物の空。

彼は身を起こし、自分の手を見た。

節くれだった、傷だらけの手。

記憶はおぼろげだ。自分が誰なのか、なぜここに寝転がっていたのか、まるで霧がかかったように思い出せない。

足元には、ボロボロに錆びついた包丁と、二つに割れた携帯端末が転がっている。

名前は……アトラス。

それだけは、舌が覚えていた。

腹の虫が鳴った。

健康的で、力強い空腹の音だ。

アトラスは立ち上がった。膝についた土を払う。

見渡す限りの草原。その向こうから、数人の人影がこちらへ歩いてくるのが見えた。

彼らの顔に、かつてのような深い隈や絶望の色はない。日焼けした肌と、泥にまみれた服。そして、その瞳には確かな光が宿っている。

「おーい! 生きてたか!」

誰かが手を振りながら叫んでいる。

知らない顔だ。でも、なぜだか懐かしい。

彼らもまた、お腹を空かせているのだろうか。

アトラスは足元の錆びた包丁を拾い上げた。

ただの鉄の塊だ。不思議な力など何も感じない。

けれど、その重みだけが、妙に手に馴染んだ。

これさえあれば、何でも作れる気がした。

この新しい世界で育った野菜で。澄んだ川の水で。

きっと、涙が出るほど美味しいものが作れる。

「……何を作ろうか」

アトラスは、自然とこぼれた独り言に苦笑した。

そして、彼を呼ぶ仲間たちの待つ方へと、一歩を踏み出した。

その足跡には、小さな名もなき花が、風に揺れていた。