第一章 舞台袖の観測者

視界が白く焼けるほどの照明(ライト)が降り注いでいる。

鼓膜を劈く五万人の歓声、床板を伝って骨髄まで震わせる重低音。会場の熱気は酸素を食らい尽くし、湿度は飽和状態にある。

完璧だ。今日の「アルカディア」は、狂気じみた神々しさを帯びている。

ステージの最も端、照明の余波しか届かない薄暗い場所で、私は機械的なステップを踏みながら、視線だけを鋭く巡らせていた。

私の名は天野暦。アイドルグループ「アルカディア」の三期生にして、人気投票圏外の常連。歌もダンスも凡庸な、正真正銘の「モブ」である。

だが、私には他の誰にも見えないものが見えている。

それは数値でもデータでもない。長年、執着に近い情熱で対象を見つめ続けたオタクだけが感知できる、微細な違和感の集積だ。

私の前世は、伝説の古参オタク「暦の女神」。

ネットの海で情報を統制し、無名の頃の彼らを陰から支え、推し活の果てに過労死した女。

その業が、私をこのステージの端へと転生させた。

センターに立つ「神代瞬」を見る。

指先の角度、顎の引き方、流し目の秒数。すべてがミリ単位で制御されている。

(ああ、今日も尊い。瞬くんのあの小指の反り、あれはファンへの無償の愛の表現。計算された聖性……!)

私は踊りながら、内心でひれ伏す。私がここにいるのは、彼と同じ景色を見るためではない。彼の輝きを際立たせるための、暗く塗りつぶされた背景(かきわり)になるためだ。

背景が主張してはならない。それが私の世界の絶対律だ。

だが、サビの直前。

世界がスローモーションになったように感じた。

センターの瞬が、ふと、本来向くはずのない舞台袖――私のいる暗がりへ視線を投げたのだ。

彼の瞳と、私の瞳がかち合う。

その瞬間、私の背筋に冷たい怖気が走った。

彼の瞳孔が開いている。

焦点が合っていない。まるで硝子玉のように、光を反射するだけで何も映していない。

完璧な笑顔の仮面の下で、頬の筋肉が微かに痙攣している。

呼吸が浅い。リズムが狂っている。

「え?」

私の唇が動くのと同時に、マイクを通さず、瞬が何かを呟いたのが読めた。

『……世界が、色を失っていく』

心臓が早鐘を打つ。

その言葉は、歌詞ではない。

それは、前世の私が運営していたブログ『暦の女神の聖域』の、閉鎖直前の最後のエントリに書いた、誰にも読まれるはずのなかった独白だ。

孤独と虚無に押しつぶされそうだった夜に吐き出した、呪いのような言葉。

なぜ、彼がそれを知っている?

瞬の完璧な笑顔に、ひび割れのような亀裂が走る。

物理的なものではない。だが、私にははっきりと見えた。彼が纏っていた圧倒的なオーラが、内側からどす黒く腐り落ちていく様が。

誰も気づかない。熱狂する観客も、隣で踊るメンバーも。

私だけが見ていた。

神代瞬という偶像が、光の中で、音もなく壊れ始めているのを。

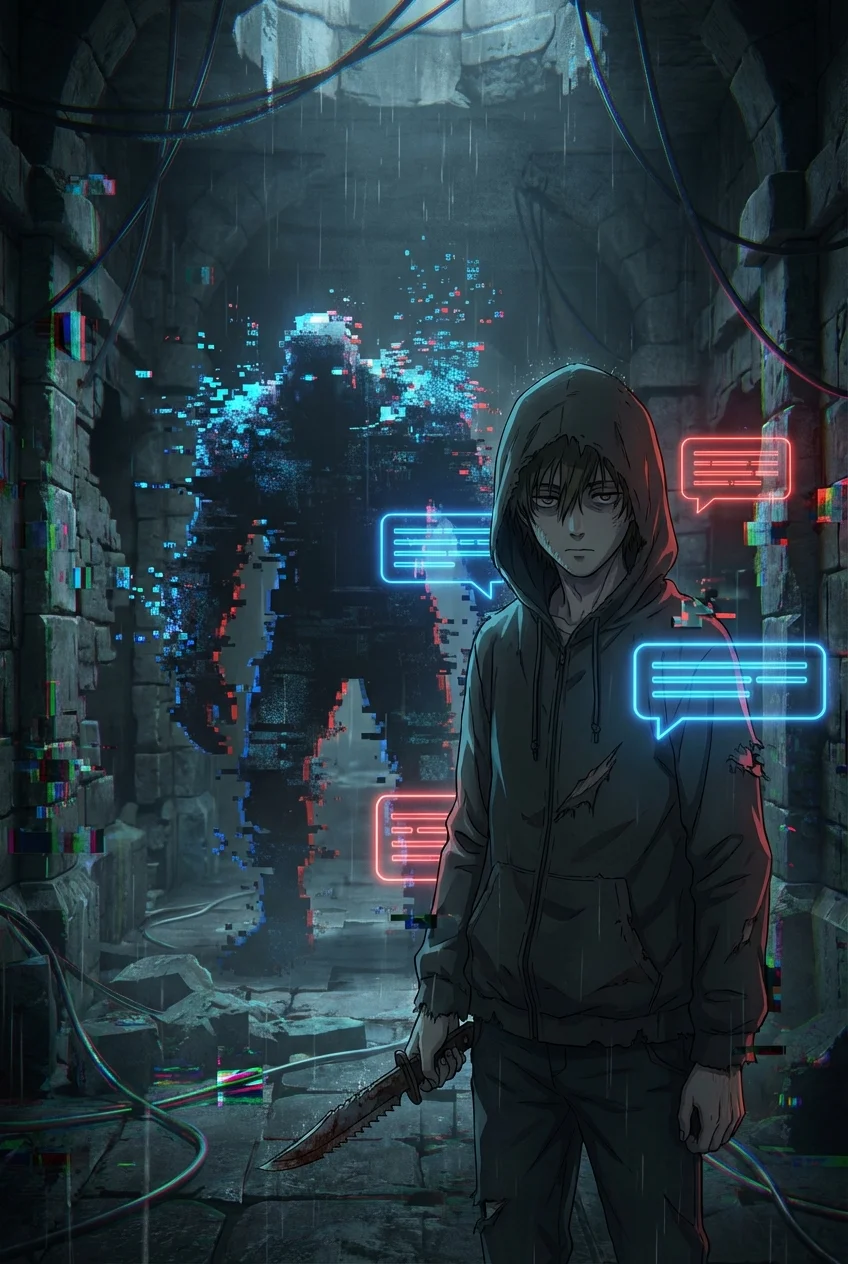

第二章 聖典という名の呪詛

ライブが終わっても、胸騒ぎは消えなかった。

数日後、私は事務所の奥にある衣装倉庫で、その正体を知ることになる。

誰かがいる気配がして、古びたラックの隙間から覗き込んだ時、私は息を呑んだ。

薄暗い倉庫の隅、衣装箱の上にうずくまるようにして、神代瞬が座っていた。

ステージ上の王者の風格は微塵もない。膝を抱え、震える指先で、一枚のボロボロになったメッセージカードを縋るように見つめている。

カードは手垢で汚れ、端は擦り切れ、折り目は白く浮いている。

彼がそれを胸に押し当て、過呼吸気味に息を吸い込む音が聞こえた。

『僕は……僕は、優しい王様になる……』

『弱音は吐かない。涙は見せない……』

『僕はみんなの夢そのもの……』

呪文のように繰り返されるその言葉に、私はよろめいて、近くのパイプ椅子を倒してしまった。

金属音が響く。

瞬がビクリと肩を跳ねさせ、カードを取り落とした。

ひらひらと、私の足元に舞い落ちる黄ばんだ紙片。

そこに書かれた文字を見た瞬間、私の血管から血の気が引いた。

『拝啓、未来のセンター様へ。

あなたはきっと、誰よりも優しくて、誰よりも孤独な王様になる――』

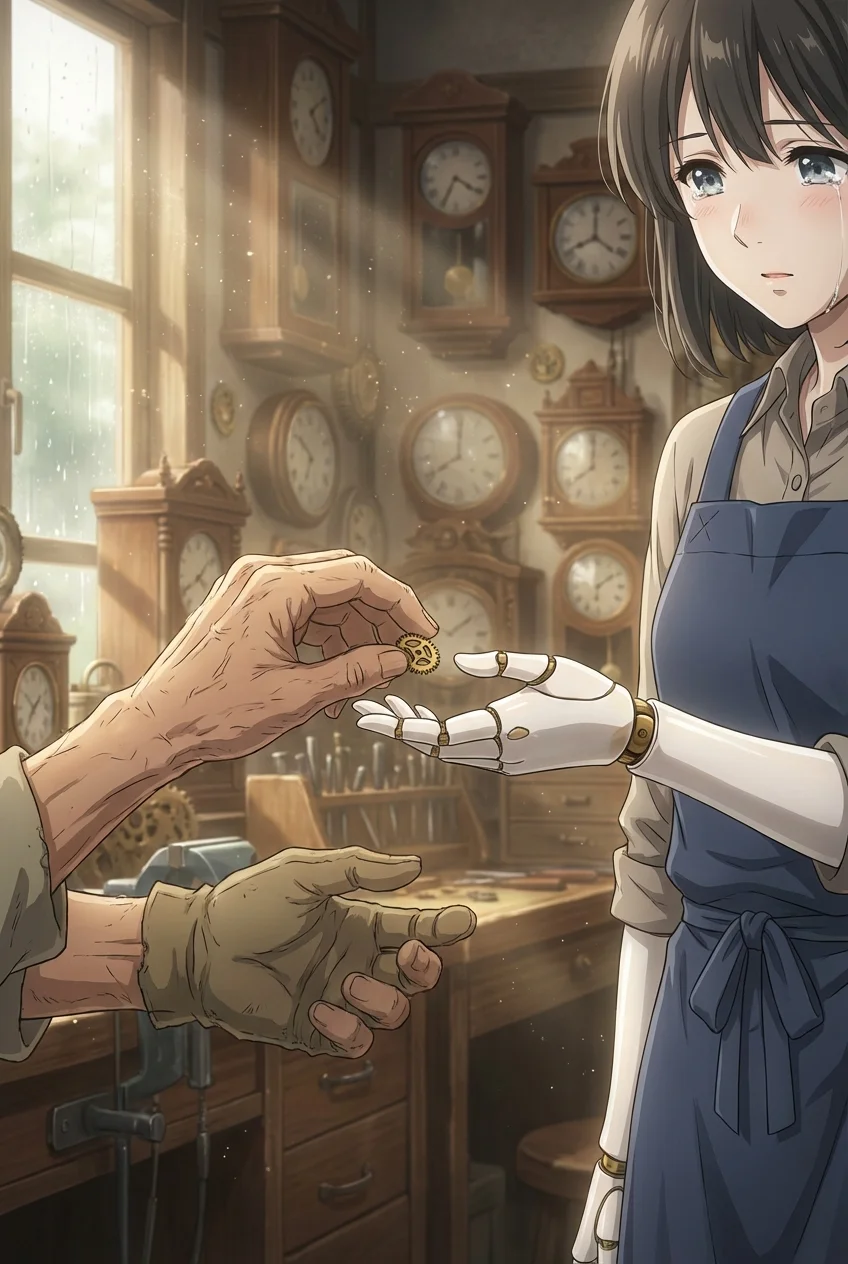

それは、前世の私が書いたものだった。

まだ瞬がデビューする前、路上で歌っていた彼に渡そうとして、あまりの痛々しさに自己嫌悪し、駅のゴミ箱に捨てたはずのファンレター。

若き日の私が、自分の孤独を埋めるために妄想で作り上げた「理想の神代瞬」の設計図。

「どうして……これを」

私が拾い上げると、瞬は悲鳴のような声を上げて私からそれを奪い返そうとした。

「返して! それがないと、僕は、僕じゃなくなってしまう!」

その瞳は、怯えきった子供のそれだった。

もみ合いになり、彼の袖が捲れる。

その腕には、爪でひっかいたような無数の自傷の痕があった。

私は彼の手首を掴み、その目を覗き込む。

「瞬くん、これは何? あんた、ずっとこれを読んでたの?」

「……拾ったんだ」

瞬は震えながら、力なく床へ崩れ落ちた。

「僕には何もなかったから。親もいなくて、誰にも愛されなくて、自分が何者かも分からなかった空っぽの僕に、神様がくれた説明書(マニュアル)だと思ったんだ」

彼は、私の妄想を「啓示」だと信じ込んでいた。

十数年もの間、彼はこのカードに書かれた「設定」を忠実に守り、演じることで、辛うじて自我を保ってきたのだ。

私が見ていた「慈愛のポーズ」も、「完璧な笑顔」も、時折口にする詩的な言葉も。

すべて、私が無責任に書き殴った理想の具現化だった。

『世界が色を失っていく』

あの日、彼が呟いた言葉も、このカードの裏面に私が走り書きしたものだ。

彼が壊れかけているのは、過労でもプレッシャーでもない。

本来の人格と、私が押し付けた「理想」との乖離が限界を超え、精神が引き裂かれそうになっているのだ。

「僕はこの通りにしなきゃいけないんだ」

瞬は虚ろな目で笑った。涙が頬を伝っているのに、口元だけが不気味に吊り上がっている。

「そうしないと、また誰も僕を見てくれなくなる。暗い箱の中に逆戻りだ」

吐き気がした。

彼の魂を蝕んでいるのは、魔法でも病気でもない。

この私、天野暦の身勝手な「愛」という名の呪いだったのだ。

第三章 反逆のアンコール

グループの存続をかけたドームツアー最終日。

リハーサルの時点で、瞬の状態は限界を超えていた。

楽屋の隅で壁に向かってブツブツと何かを呟き続け、スタッフの声も届いていない。

マネージャーたちは「集中しているだけだ」と楽観視しているが、私には分かる。

あれは、崩壊寸前の精神を必死で繋ぎ止めている音だ。今日、彼がステージに立てば、二度と戻ってこられなくなる。

「……暦ちゃん、出番」

スタッフに背中を押され、私は重い足を引きずってステージへ向かう。

円陣を組むメンバーたち。その中心にいる瞬は、蝋細工のような顔をしていた。

生気がない。人間としての匂いがしない。

開演のブザー。爆音。

ステージに飛び出した瞬間、五万人の視線が突き刺さる。

一曲目、二曲目。瞬は完璧に踊った。だが、それは断末魔の舞踏だった。

指先の震え、こめかみに浮かぶ異常な量の汗、焦点の合わない瞳。

私にしか見えない「違和感」が、サイレンのように脳内で鳴り響く。

そして、ライブ中盤。バラードコーナー。

静寂の中、ピンスポットが瞬一人を照らす。

本来なら、彼が切々と歌い上げ、観客を涙させる場面。

イントロが流れ出す。だが、歌声は聞こえない。

マイクを握る彼の手が、激しく痙攣している。

唇がわななき、喉が引きつる。

『……』

声が出ない。

私が書いた「完璧な偶像」の皮が、生身の彼を締め殺そうとしている。

ざわめき始める客席。イヤモニから聞こえるスタッフの怒号。

『神代! 歌え!』

『音止めろ、トラブルだ!』

違う。止めるな。

ここで止めたら、彼は「失敗作」として廃棄される。

彼は一生、私が書いた呪いの中で死んでいくことになる。

私は、自分の立ち位置――暗い舞台の隅――から、一歩踏み出した。

足がすくむ。心臓が破裂しそうだ。

私はモブだ。選ばれなかった人間だ。こんな私がセンターに出ていけば、すべてを台無しにするかもしれない。

「余計なことをするな」と、理性が叫ぶ。

だが、それ以上に強く、腹の底から湧き上がる感情があった。

ふざけるな、と。

私は、震える足でステージの中央へ歩み寄った。

スポットライトの熱さが肌を焼く。眩しさに目が眩む。

私は、立ち尽くす瞬の手から、強引にマイクを奪い取った。

手のひらに残る、彼の冷たい汗の感触。

ずしりと重い、鉄の塊。

会場が静まり返る。五万人が、異物を見る目で私を見ている。

息が詰まる。逃げ出したい。

けれど、私は瞬を見据えた。

虚ろな瞳が、わずかに私を捉える。

「神代瞬」

マイクを通した私の声は、無様に上ずっていた。

「あんたは、王様なんかじゃない」

私は、伴奏を無視して歌い出した。

それは「アルカディア」の持ち歌ではない。

かつて私が、瞬のためではなく、どうしようもない自分の孤独を慰めるために書き殴り、誰にも聞かせずにいた歌。

『理想なんてゴミ箱へ捨てろ

綺麗なだけの言葉で私を縛らないで

泥だらけの靴で いびつなステップで

ここは檻の中じゃない 私たちの世界だ』

美しい歌声ではなかった。

喉から血の味がした。音程は外れ、高音は叫び声のように耳障りに響いた。

マイクがキーンと不快なハウリング音を立てる。

観客が耳を塞ぐのが見えた。

それでも、私は止めなかった。

綺麗に歌う必要なんてない。これは歌じゃない。魂の嘔吐だ。

「歌えよ、瞬!」

私は叫んだ。

「あんたの言葉で! あんたの声で! 説明書なんか破り捨てろ!」

私の怒声が、凍りついた彼の時間を叩き割る。

瞬の瞳に、色が戻る。

驚愕、困惑、そして――激情。

彼は私の手からマイクを奪い返すと、獣のような咆哮を上げた。

それは歌と呼ぶにはあまりに乱暴だった。

リズムもメロディも無視して、彼は泣きじゃくりながら声を張り上げた。

『僕はここにいる! 人形じゃない! 僕は生きてるんだ!』

私たちの声が重なる。

不協和音。雑音。

けれど、その瞬間に生まれた熱量は、ドームの空気を灼熱に変えた。

観客が立ち上がる。悲鳴のような歓声が上がる。

私たちは、汗と涙と鼻水で顔をぐしゃぐしゃにしながら、互いに睨み合い、叫び合った。

美しくなんてない。

ただ、痛いほどに生きている実感だけが、そこにあった。

第四章 エンドロールの先で

その日のライブは、芸能史に残る「放送事故」として記録された。

だが、会場にいた人間にとって、それは「革命」だった。

完璧な偶像が人間に戻り、モブが主役を食い殺した夜。

アンコールの最後、瞬はマイクを置き、腫れ上がった目で笑った。

今まで見たどんな「完璧な笑顔」よりも、不細工で、人間臭い笑顔だった。

「僕は、アイドル・神代瞬を辞めます」

彼は客席に向かって深々と頭を下げ、それから私の肩を乱暴に抱き寄せた。

「これからは、こいつらの時代だ。……すごいぞ、こいつは」

それから、五年。

世界は変わった。

絶対的センターを失った「アルカディア」は、私が新センターとなり、個性がぶつかり合う実力派グループとして生まれ変わった。

かつてモブだった私たちは、もう誰かの引き立て役ではない。

そして今、私はニューヨーク、マディソン・スクエア・ガーデンの客席にいる。

世界的なシンガーソングライターとして名を馳せる男の、ワールドツアー初日。

ステージ上の彼は、無精髭を生やし、ヨレヨレのシャツを着て、アコースティックギター一本を抱えている。

「王子様」の面影はどこにもない。

けれど、その瞳の輝きは、あの頃よりもずっと強く、確かだ。

彼はMCで、少し照れくさそうに語り始めた。

「次の曲は、僕にとって一番大切な曲です。かつて、暗闇の中で迷子になっていた僕をぶん殴って目を覚まさせてくれた、最高の『共犯者』の歌です」

会場が沸く。

彼はまっすぐに私の方を見た。

私も、彼を見つめ返す。

そこに、かつての崇拝や依存はない。

あるのは、それぞれの戦場で泥にまみれて戦い抜いてきた、戦友への敬意だけだ。

「聴いてください。『Name of Liberty』」

彼がギターをかき鳴らす。

あの日の、私の下手くそな叫びが、世界一美しいメロディに昇華されて響き渡る。

隣の席の女性客が涙を拭うのを見ながら、私は深く息を吸い込んだ。

推しとファン。偶像と信者。

そんな名前の檻は、もう私たちには必要ない。

私たちは今、同じ地平に立って、それぞれの物語を生きている。

スポットライトがなくとも、私たちはこんなにも輝けるのだと、今の私なら胸を張って言える。