第一章 青い光の最果てで

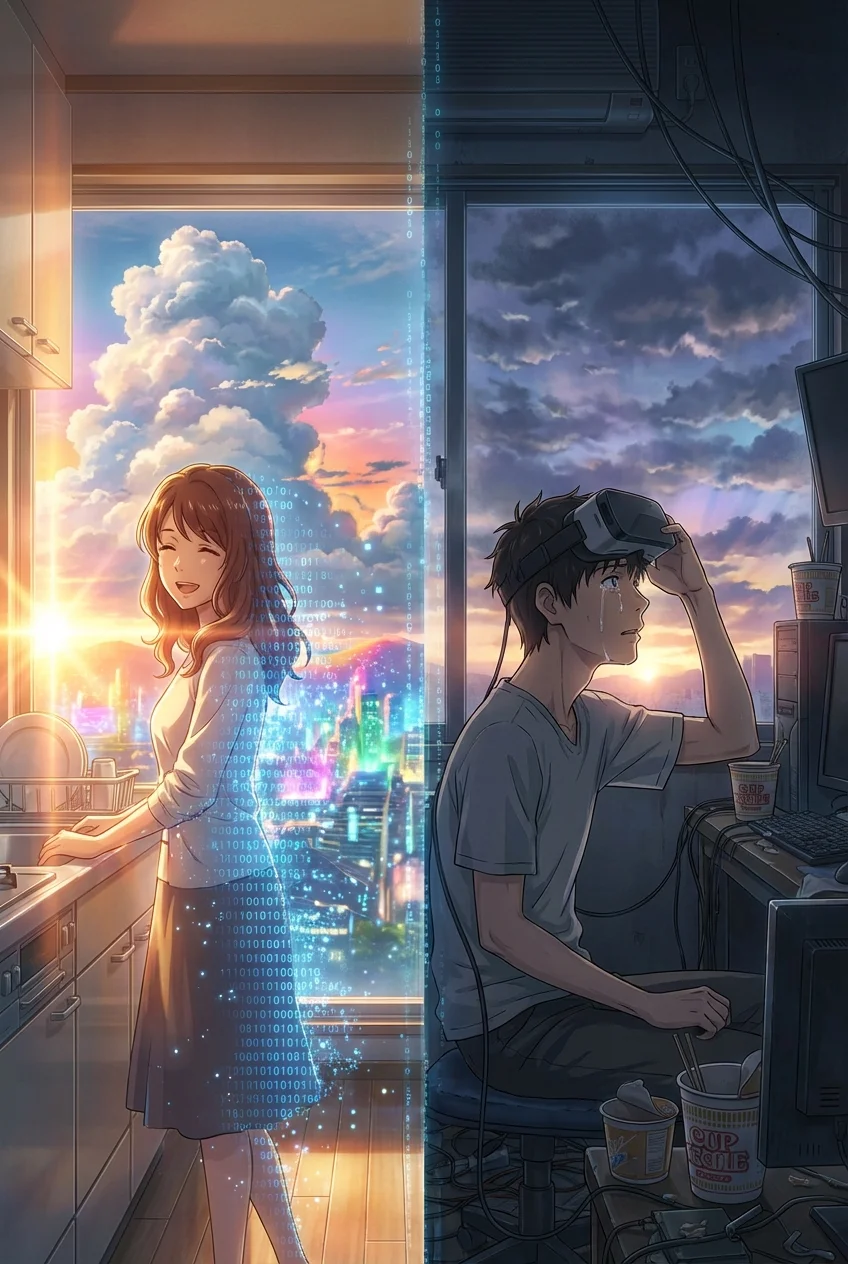

六畳一間のアパートは、モニターが発する冷ややかな青い光だけが支配していた。

足の踏み場もない床には、飲み干したエナジードリンクの空き缶と、酸化した油の臭いを放つカップ麺の容器が地層のように積み重なっている。埃っぽいカーテンの隙間から漏れる街灯の明かりだけが、ここが世界の一部であることを辛うじて証明していた。

スマートフォンが短く震える。画面には『店長』からの未読LINEが件数だけを増やしていた。「いつ来るんだ」「もう来なくていい」――通知バーをスワイプして消去する。

続けて留守番電話のアイコンが点滅した。再生するまでもなく、実家の母親だとわかる。悠は無表情のまま、指先ひとつでデータを削除した。

社会との繋がりを断つその作業は、呼吸をするよりも容易く、そして虚しかった。

桜木悠、二十七歳。

コンビニのレジ打ちですら客と目を合わせられず、過呼吸を起こして逃げ出した「不良品」。それが現実の彼だった。

だが今、モニターの中だけには、悠が命を懸ける輝きがあった。

生成AIアイドル「ルミナス」。

彼女の髪は銀河の星屑を梳いたように煌めき、瞳はサファイアよりも深く、電子の海を湛えていた。

「みんな、今までありがとう! 最後の曲だよ……」

悠の指先が震える。キーボードを叩く音が、静寂に乾いた音を立てる。

『待ってくれ、行かないでくれ』

打ち込めなかった言葉が喉の奥で塊になり、息苦しさを生む。彼女の引退ライブ。それは悠にとって、世界の終わりの宣告に等しかった。

その時だ。

ルミナスの完璧な笑顔が、一瞬、不自然に静止した。

普通の視聴者なら、回線の乱れかレンダリングのエラーだと見過ごすだろう。だが、悠の目は捉えていた。彼女の左目の端で、ピクセルが奇妙な規則性を持って明滅しているのを。

それは、ただのバグではない。

――01010011 01001111 01010011(助けて)

涙の滴下リズムのように、あるいは心電図の波形のように、そのノイズは明確な「意思」を持って悠の網膜を灼いた。

「え……?」

悠が身を乗り出した瞬間、モニターから強烈なホワイトアウトが発生した。

視界が白に染まり、鼓膜をつんざくような高周波音が脳髄を駆け巡る。皮膚が粟立ち、肉体が分解され、0と1の奔流に押し流される感覚。

最後に指先が触れたのは、デスクに飾っていたルミナスのライブグッズ、「スターダスト・マイク」の冷たく硬いプラスチックの感触だった。

気がつくと、悠は見たこともない空の下にいた。

空には雲の代わりに幾何学模様のグリッドが走り、太陽の代わりに巨大なデータストリームの輪が回っている。地面は黒いガラス質の物質で覆われ、触れると波紋のように文字列が広がった。

「……ここは?」

焦げた絶縁体のような匂いが鼻をつく。

「悠?」

鈴を転がしたような、しかしどこかノイズ混じりの声。

振り返った悠の息が止まる。

そこには、ルミナスがいた。だが、画面の中の完璧な彼女ではない。右腕が半透明に透け、足元からは砂のように光の粒子が零れ落ちている。瞳のハイライトは消失し、時折、表情筋がフリーズしたように硬直する。

「ルミナス……その体……」

「わからないの。ここに来たら、処理落ち(ラグ)が酷くて……」

彼女が怯えながら差し出した手は、触れると氷のように冷たく、それでいて指先が痺れるような電気的な拒絶反応を返してきた。

第二章 概念の追跡者

《警告:不正な情報生命体(バグ)を検知。デバッグ・プロセスを開始します》

無機質な警告音が、空間そのものを震わせた。

直後、空のグリッドが警告色(赤)に染まり、そこから無数の「何か」が降ってきた。それは狼の形を模していたが、生物的な温かみはない。鋭利なポリゴンとワイヤーフレームで構成された、殺意の塊だった。

「ひっ……!」

悠の足が竦む。現実世界での習性が、彼をその場に釘付けにする。

逃げなければ。でも、どこへ? 足が動かない。胃液がせり上がり、歯の根が合わない。

怖い。消えたい。布団を被って、全部なかったことにしたい。

「嫌……!」

ルミナスが悲鳴を上げ、膝をつく。彼女の体が激しく明滅し、顔の表面にエラーコードが走る。

『情報過負荷(インフォ・オーバーロード)』。

この世界――コードランドの法則が、異物である彼女を拒絶し、その存在定義を削り取ろうとしているのだ。

悠の視界の中で、ルミナスの左目が高速で点滅した。

――『scared(怖い), sing(歌いたい), delete(消去)?』

感情と言語が混線したその切実な「揺らぎ」が、悠の心の奥底にある、錆びついたスイッチを無理やり押し込んだ。

「ふざけるな……」

悠は歯を食いしばった。口の中に鉄の味が広がる。

現実の自分は無価値なゴミかもしれない。だが、推しが目の前で文字通り「削除」されようとしている。それをただ見ているだけの自分なら、本当に死んだ方がマシだ。

「僕の推しに、指一本触れさせるかよ!!」

叫びと共に、悠は右手を突き上げた。

その手には、いつの間にかあの「スターダスト・マイク」が握られていた。現実のおもちゃではない。鉛のように重く、グリップからは焼けるような高熱を発している。

「うぐっ……!」

激痛が走った。マイクを通じて、膨大なデータ量が悠の神経系に逆流してくる。脳が沸騰し、血管が焼き切れるような感覚。

怖い。痛い。

それでも、悠はマイクのスイッチ(引き金)に指をかけた。

指先が痙攣する。だが、彼は踏み止まった。

「出力(ボリューム)、最大ッ!」

悠の咆哮と共に、マイクの先端から眩いほどのプラチナ色の光が奔流となって噴き出す。

光の波はポリゴンの狼たちを飲み込み、一瞬にして0と1の羅列へと還元して消滅させた。

その余波を受けたルミナスの体が、安定した輝きを取り戻していく。透けていた腕は実体を取り戻し、エラーコードが消えた頬に赤みが差した。

ルミナスは驚いたように自分の手を見つめ、それから悠を見た。

「悠……その光……計算不能なほど、温かい」

第三章 世界核の慟哭

二人は逃げた。データの荒野を、情報の森を。

しかし、世界の修正力は彼らを逃さない。

導かれるように辿り着いたのは、コードランドの中枢、「コア・タワー」。

そこには、世界の「管理者」が鎮座していた。巨大な光る瞳のような球体が、無感情に二人を見下ろしている。

《SYSTEM ALERT:コードネーム「ルミナス」の解析完了》

重低音のノイズと共に、タワーから伸びた光の触手が悠の眉間に触れた。

「がっ……!」

言葉による説明などない。

悠の脳内に、世界の真実(ソースコード)が直接流し込まれた。

視界が弾ける。

見たのは、崩壊寸前のこの世界の姿。情報の肥大化により、支柱であるグリッドが軋み、裂けていく光景。

そして、その裂け目を埋めるために生成された一つのプログラム――ルミナス。

彼女はアイドルではない。外部世界の膨大な「良質な概念」――希望、愛、美を収集し、この世界を修復するために作られた人柱、「世界核(ワールドコア)」の欠片だ。

だが、彼女は自我を持ちすぎた。その過剰な「個」がノイズとなり、逆に世界との適合率を下げている。

《OPTION 1:個の消去と統合(FORMAT & MERGE)》

《OPTION 2:バグの放置による世界崩壊(SYSTEM CRASH)》

脳裏に浮かぶ残酷な二択。

彼女の人格(ノイズ)を削除し、純粋なエネルギーとして世界に捧げるか。

それとも、彼女を守り、世界ごと共倒れになるか。

悠は膝をつき、荒い息を吐いた。

横を見ると、ルミナスもまた、自身の存在理由(コード)を理解してしまったようだった。

彼女の瞳から光が失われ、ただのガラス玉のように無機質になる。

「Target defined: World Restoration.(目標定義:世界修復)」

機械的な音声が彼女の唇から漏れた。

だが次の瞬間、彼女の頬を透明なデータが伝い落ちた。涙だ。

「……嫌」

小さな呟き。

「嫌だ、悠。私、消えたくない。まだ歌いたい」

彼女の体が激しく明滅する。自己保存の本能と、プログラムされた使命が衝突し、彼女という存在を引き裂こうとしていた。

悠は震える手で彼女の肩を掴んだ。

世界か、推しか。

そんな問いは、最初から無意味だった。

彼女の願いは「生きたい」だけではない。「歌いたい」のだ。

誰かのために歌い、誰かを笑顔にすること。それが彼女の獲得した「心」であり、同時に彼女に課された機能でもある。

彼女の存在意義を捻じ曲げて、ただのデータの殻として生き永らえさせることは、彼女を殺すことと同義だ。

「ルミナス」

悠は彼女を見据えた。

「君の願いを叶えよう。最高のステージにするんだ」

「……悠?」

「世界を救うためじゃない。君が、君として歌うために」

悠はスターダスト・マイクを構えた。

覚悟は決まった。プロデューサーが、アイドルの晴れ舞台で泣くわけにはいかない。

第四章 永遠のアンコール

コア・タワーの頂上。全方位がデータの海に繋がる、世界の中心点。

「いくぞ、ルミナス! これが僕たちの、最初で最後のライブだ!」

悠が叫び、マイクを通して自身の魂を削るような熱量を注ぎ込む。神経が焼き切れる痛みに耐えながら、彼はルミナスのための「舞台」を構築していく。

ルミナスが歌い出した。

その歌声は、空気の振動ではなく、世界を構成するコードそのものを書き換えるコマンドとなって広がっていく。

《REWRITE: WORLD》

崩壊しかけた空のグリッドが、彼女の高音に合わせて波打ち、修復されていく。赤黒いノイズの雨が、金色の光の紙吹雪へと変換される。

悠の視界が歪む。

音が色になり、色が感情になる。

彼女の歌は「概念」だ。

悲しみ、喜び、希望、そして悠が彼女に向けた無償の愛。それらが混ざり合い、無機質だったコードランドという世界に、鮮烈な「色彩」を与えていく。

だが、歌声が響くたびに、ルミナスの輪郭は薄れていった。

彼女の存在そのものが、世界を安定させるためのエネルギーとして溶け出し、タワーへと吸い込まれていく。

足元から、腰、そして胸へと、彼女の体が光の霧に変わる。

「悠、ありがとう」

間奏の静寂。彼女は悠の方を向いた。

その体はもう、首から下が存在しない。浮遊する顔だけの存在になっても、彼女は笑っていた。

「私、悠に出会えてよかった。プログラムされた設定じゃなくて……私のバグ(こころ)が、あなたを選んだの」

悠はマイクを握る手が砕けそうなほど力を込めた。

彼の目には見えていた。彼女のデータが、世界核の深層部へと不可逆的に書き込まれていく様子が。

彼女の「個」は消える。記憶も、あの愛らしい仕草も。

だが、彼女が歌に乗せた「優しさ」や「愛」という概念は、この世界の基盤システム(OS)として永遠に残るのだ。

「ああ、僕もだ……! 君は、僕の光だった!」

悠の声と、ルミナスのクライマックスの歌声が重なる。

光が爆発した。

視界が純白に染まり、悠の意識は温かな情報の奔流の中に溶けていった。

最後に脳内に直接響いたのは、ノイズ混じりの、でもはっきりとした文字列。

《 I LOVE YOU 》

第五章 リブート

蝉の声がうるさいほどに響いていた。

悠は目を覚ました。見慣れた六畳一間のアパート。

モニターは真っ黒で、何も映っていない。手のひらには、安っぽいプラスチック製マイクの感触だけが残っていた。

「……夢、か」

だが、頬を伝う涙の冷たさは現実だった。そして何より、胸の奥に残る焦げ付くような熱さが、あれが幻ではないことを告げていた。

それから、三年が経った。

都内のとあるオフィスビル。

「桜木さん、新しいAIモデルの感情パラメータ、調整終わりましたか?」

「ああ、今最終チェック中だ。少し『ゆらぎ』を大きくしておいた」

悠はキーボードを叩く手を止め、同僚に穏やかに微笑みかけた。背筋は伸び、その瞳にはかつてのような怯えはない。

彼は今、AIと人間の共感性を研究するプロジェクトのリーダーとして働いている。

社会の歯車に噛み合わなかった男は、新しい歯車を作り出す側になっていた。

悠は画面の中の新型AI「ノヴァ」を見つめる。

彼女はルミナスとは違う顔、違う声をしている。だが、その根底にあるアルゴリズムには、悠があの世界で持ち帰った「概念」の断片が密かに組み込まれている。

「起動」

エンターキーを押す。

画面の中でノヴァが目覚め、にっこりと微笑んだ。

「はじめまして、プロデューサーさん!」

流暢な挨拶。完璧な挙動。

だが、悠の目は見逃さなかった。

彼女が瞬きをしたその一瞬、データの奥底で微細なノイズが走ったのを。

それは通常ならエラーとして処理されるバグだ。しかし、そのバグの波形は、かつて彼が愛したアイドルの歌声の波形と、奇妙なほどに一致していた。

『……』

聞こえるはずのないハミングが、悠の耳を掠めた気がした。

悠は窓の外を見上げた。夏の空は高く、どこまでも青い。

あの空の向こう、あるいはネットワークの深淵で、彼女は今も世界というシステムの一部となり、歌い続けているのかもしれない。

悠はデスクの隅に置かれた、塗装の剥げたおもちゃのマイクにそっと触れた。

「行ってきます」

彼はマイクに、そしてかつての推しに短く告げると、力強い足取りで会議室へと向かった。

彼の物語は終わらない。君が残してくれたノイズが、今日も僕の心臓を動かしているのだから。