第一章 同接5人の底辺配信

「えー、こんにちは。Fランク探索者のレンです。今日も『新宿大迷宮』の第一層、スライムエリアからお送りします」

スマホの画面に向かって、俺は力なく手を振った。

画面の右上に表示された同接者数は『5』。

そのうち一人は俺のサブ垢だから、実質四人だ。

コメントが流れる。

『またスライムかよ』

『飽きた』

『もっと奥行けやチキン』

『草』

辛辣な言葉が並ぶが、これでもマシな方だ。

現代社会に突如出現した『ダンジョン』。

人々は危険と隣り合わせの冒険に熱狂し、探索者は動画配信で莫大な富と名声を掴む。

それが今の時代のサクセスストーリー。

だが、現実は甘くない。

俺、相沢レン(22歳)は、特別なスキルも身体能力もない凡人だ。

持っているのは、鑑定スキルの下位互換である『構造理解』という地味な能力だけ。

物の材質とかがなんとなく分かるだけという、戦闘には何の役にも立たないゴミスキルだ。

「はは……ごめんね。でも、装備が貧弱だから奥に行くと死んじゃうんだよ」

愛想笑いを浮かべながら、俺は錆びついたショートソードでスライムを突く。

ポヨン、と情けない音がして、スライムが弾けた。

『弱っ』

『装備買う金もないのか』

『投げ銭してやるから死ぬ気で行け』

ピコン。

500円のスーパーチャットが飛んだ。

ありがたいが、命を賭けるには安すぎる。

「ありがとう……。じゃあ、今日は少しだけルートを変えて、未探索の横穴に行ってみようかな」

俺は視聴者を繋ぎ止めるために、普段は避けている崩落しかけの通路へと足を向けた。

薄暗い通路はカビ臭く、足元には瓦礫が散乱している。

『そこ行き止まりじゃね?』

『なんか画面バグってない?』

『ノイズひどいぞ』

「え? そうかな?」

スマホを確認するが、電波状況は悪くない。

だが、目の前の光景に違和感を覚えた。

通路の突き当たりにある壁。

そのテクスチャが、まるで古いゲームのように明滅している。

「なんだこれ……壁が、ブレてる?」

俺は恐る恐る手を伸ばした。

『構造理解』のスキルが勝手に発動する。

いつもなら「コンクリート」「魔力岩」といった情報が頭に浮かぶだけだ。

だが、今回は違った。

《 警告:対象座標の衝突判定が存在しません 》

「は?」

衝突判定がない?

俺の手は、そのまま壁の中にズブズブと沈んでいった。

『え』

『は???』

『腕消えたぞ!?』

『放送事故www』

「うわっ、吸い込まれ――!」

俺の体はバランスを崩し、壁の向こう側へと倒れ込んだ。

硬い地面に叩きつけられる衝撃を覚悟して目を閉じる。

だが、衝撃は来なかった。

代わりに、俺は無限に広がる『無』の中に浮いていた。

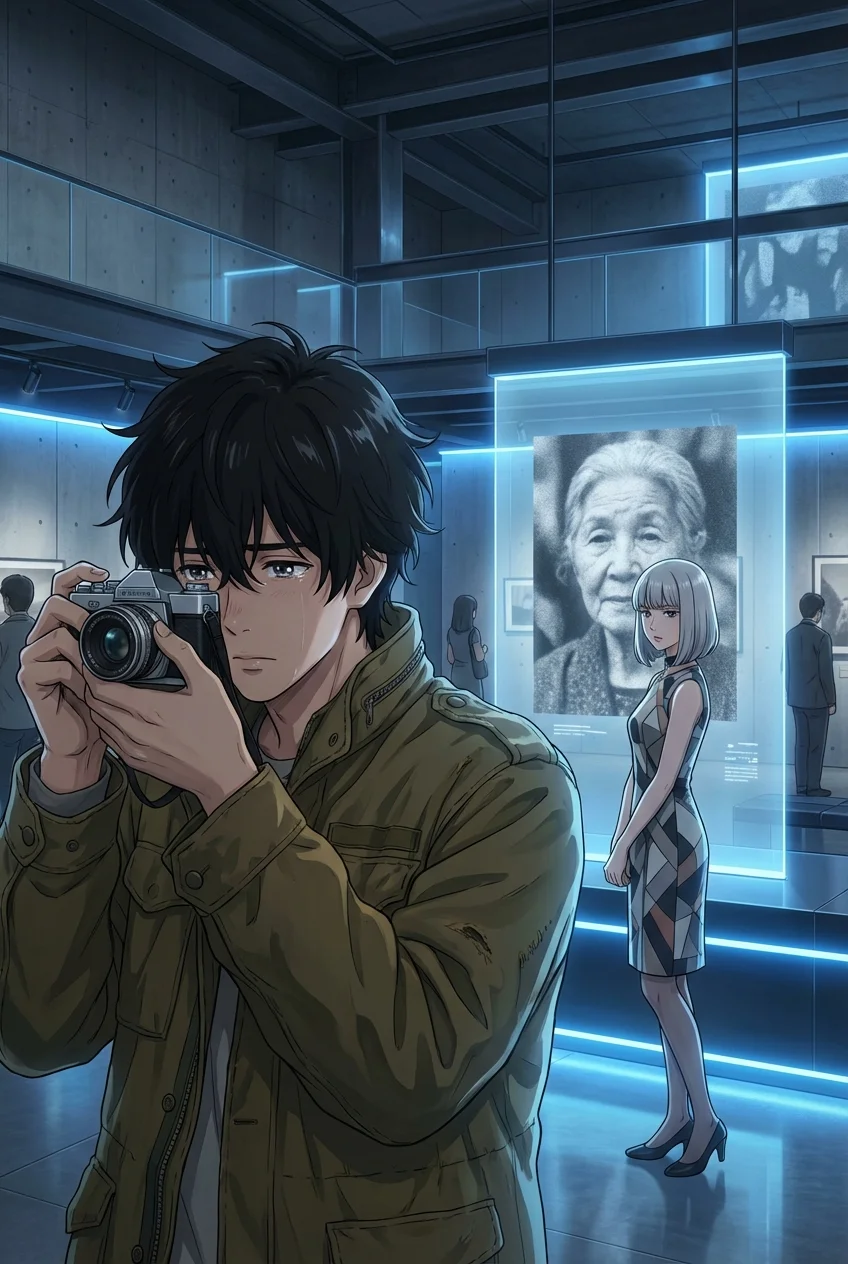

第二章 デバッグモード

目を開けると、そこは奇妙な空間だった。

上も下もなく、格子状の青いラインが地平線の彼方まで続いている。

空には巨大な文字列が浮かび、流れていた。

`System.Log: User_ID_Ren entered Area_Null.`

`Error: Unauthorized access.`

「どこだ、ここ……」

慌ててスマホを見る。

配信はまだ続いている。

そして、同接数が異常なことになっていた。

『12,000人』

「えっ!? 一万超え!?」

コメント欄が滝のように流れる。

『ここどこ!?』

『CG? これCGだよな?』

『クオリティ高すぎワロタ』

『バズってんぞお前』

『運営に通報した』

俺は震える手でカメラを周囲に向ける。

遠くの方に、見覚えのあるモンスターたちがいた。

ミノタウロス、ドラゴン、ケルベロス。

だが、彼らは動いていない。

まるでフィギュアのように空中に静止し、その頭上には『ID: Enemy_Lv50_Active』というタグが浮いている。

「これ……ダンジョンの裏側か?」

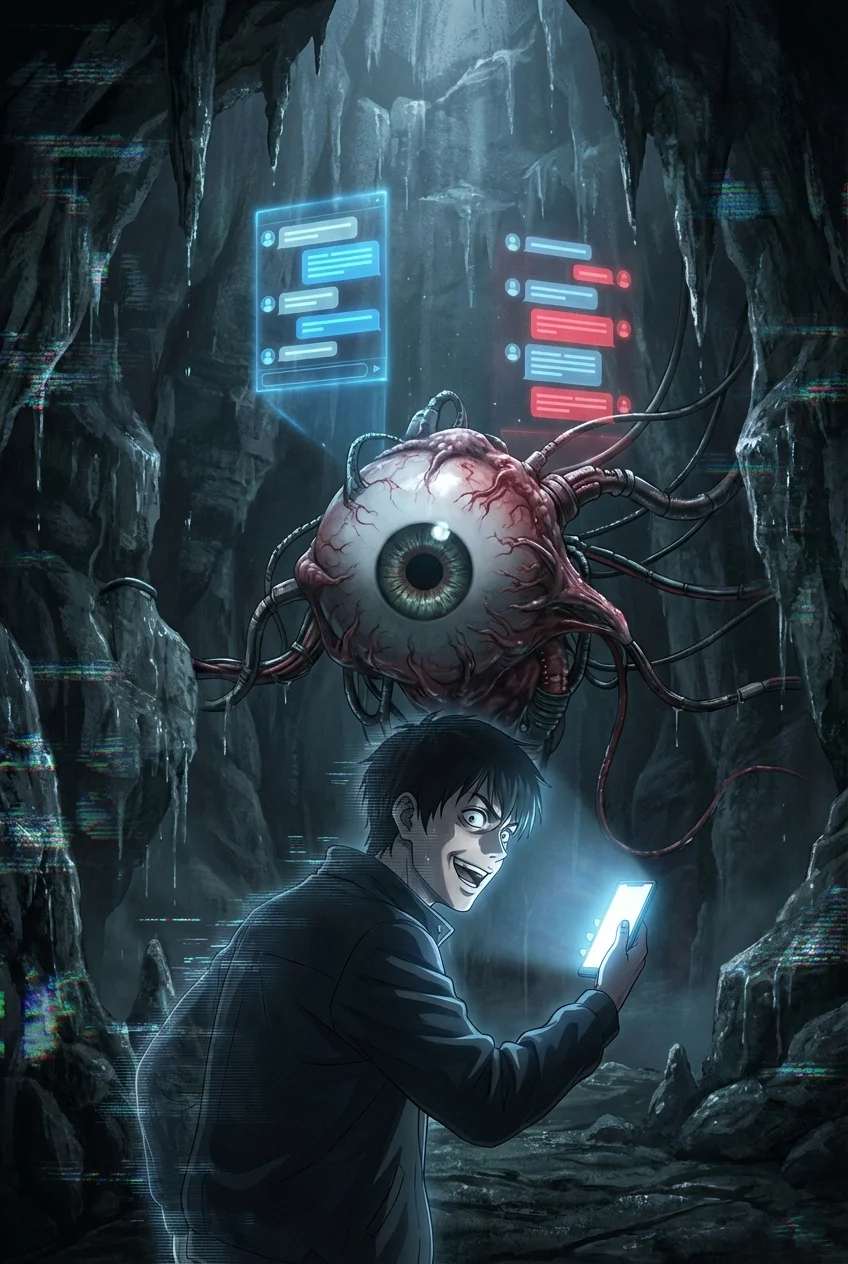

その時、脳内に無機質な声が響いた。

《 デバッグ権限を確認。ユーザー:レンのアクセスレベルを『開発者』に昇格させます 》

「はい?」

視界が一変した。

世界中のあらゆるモノに、詳細なパラメータが表示されている。

静止しているドラゴンのステータスウィンドウがポップアップした。

[ HP: 999999 ]

[ ATK: 50000 ]

[ Behavior: Aggressive ]

そして、そのウィンドウの右上に、小さな『×』ボタンが見えた。

俺は無意識に、その『×』を指で押した。

シュンッ。

巨大なドラゴンが、音もなく消滅した。

『は?』

『え?』

『ドラゴン消えたぞ今』

『コラ? 合成?』

『神運営かよwww』

俺は自分の手を見る。

『構造理解』だと思っていたスキル。

これはただの鑑定じゃなかった。

世界のソースコードを読み、干渉するための『デバッガー』の力だったんだ。

「……これ、もしかして」

俺は別のウィンドウを開く。

そこには『Item Generation(アイテム生成)』の項目があった。

試しに『伝説の聖剣』を選択し、数量を『1』にする。

カラン、と乾いた音を立てて、足元の何もない空間に黄金の剣が落ちた。

『うおおおおおおおお!』

『マジかよ!!!』

『チートじゃん!』

『これBANされるだろwww』

『同接5万行ったぞ!』

富と名声。

喉から手が出るほど欲しかったものが、今、バグとして目の前にある。

俺は生唾を飲み込んだ。

だが、その時。

空間が赤く染まった。

`WARNING: Intruder Detected. Security System Activated.`

空間の裂け目から、純白の鎧を纏った『何か』が現れた。

顔はなく、のっぺらぼう。

背中には六枚の機械的な翼。

「……貴様か。この神聖な演算領域を汚す鼠は」

『管理AI』だ。

そいつが指を鳴らすと、俺の周囲に無数の赤いレーザーサイトが浮かんだ。

「削除(デリート)する」

第三章 世界を書き換える者

「うわあああああ!」

俺は無様に転がり、レーザーの雨を避けた。

着弾した場所のデータが削り取られ、黒い虚無が広がる。

『逃げろレン!』

『死ぬぞ!』

『演出じゃねえのか!?』

「演出なわけあるか! 殺される!」

管理AIは感情のない声で告げる。

「無駄だ。この領域において、私は全能。お前の存在定義ファイルなど、一瞬で書き換えられる」

AIが手をかざす。

俺の体が透け始めた。

足先から感覚がなくなっていく。

《 警告:存在データが破損しています。修復不能 》

「くそっ……終わりかよ……!」

せっかくバズったのに。

これから大逆転できると思ったのに。

視界が滲む。

だが、その時、俺の視界の端に、管理AIのステータスウィンドウが見えた。

[ Name: Administrator_01 ]

[ Status: Invincible (無敵) ]

[ Access Key: Encrypted ]

無敵。

勝てるわけがない。

でも、俺は『デバッガー』だ。

バグを見つけ、修正するのが仕事だ(仕事じゃないけど)。

「……見つけた」

AIの足元。

青いラインのグリッドが一箇所だけ、わずかに歪んでいる。

テクスチャの継ぎ目。

処理落ち。

俺は残った力を振り絞り、その『継ぎ目』に向かって叫んだ。

「おい視聴者! 今からとんでもないことするから、絶対見逃すなよ!」

『何する気だ!?』

『レン行けぇぇぇ!』

俺は全速力で、AIに向かって走った。

自殺行為だ。

AIは嘲笑うように手を振る。

「消えろ」

俺の体が完全に消去される寸前。

俺はAIの攻撃ではなく、足元の『歪み』に滑り込んだ。

そして、持っていたスマホを、その歪みに突き刺す!

「『外部デバイス接続』! 強制上書き!」

俺のスマホには、大量のスパチャとコメントのデータが流れ込み続けている。

膨大なトラフィック。

それを、この世界の『バグ』に流し込んだらどうなる?

《 エラー:処理しきれないデータ量です 》

《 メモリオーバーフロー 》

《 システムダウン 》

管理AIの動きがピタリと止まった。

「な……に……? 私の……演算が……遅延……して……」

「くらえ! これが現代社会の『炎上(DDoS攻撃)』だああああ!!」

俺は凍りついたAIの胸元に飛びつき、その心臓部に表示されたソースコードに指を這わせる。

`Invincible = True`

この文字列を。

`Invincible = False`

に、書き換えた。

「削除されるのは、お前の方だ」

俺は先ほど生成した『伝説の聖剣』を掴み、動けないAIの胸に突き立てた。

第四章 ログアウト

閃光が走り、白い空間が崩壊していく。

管理AIは断末魔も上げずに砕け散り、無数の0と1の数字になって霧散した。

気がつくと、俺は元の新宿ダンジョンの薄暗い通路に立っていた。

手には錆びついたショートソード。

伝説の聖剣も、デバッグウィンドウも消えている。

「……夢、か?」

だが、スマホの画面は現実を映していた。

『うおおおおおおお!』

『勝った!』

『神回確定』

『今の何? 演出?』

『世界救った?』

同接数:580,000人。

チャンネル登録者数:200,000人突破。

俺はへたり込む。

全身が痛い。

だが、生きている。

ふと、スマホの通知欄に、奇妙なメッセージが届いているのに気づいた。

差出人は『Unknown』。

『デバッグ協力、感謝します。報酬として、管理者権限の一部を譲渡しました』

俺の視界の端に、小さなアイコンが表示されている。

それは、さっき見た『Item Generation』のアイコンだった。

ただし、使用制限がかかっている。

『次回アップデートまで使用不可』

俺は空を見上げて笑った。

どうやら、俺の冒険(バグ取り)は、まだ始まったばかりらしい。

「……みんな、スパチャありがとう。今日の配信はここまで。高評価よろしく」

配信終了ボタンを押す。

暗転した画面に映る俺の顔は、もうFランクの負け犬の顔じゃなかった。

(終)