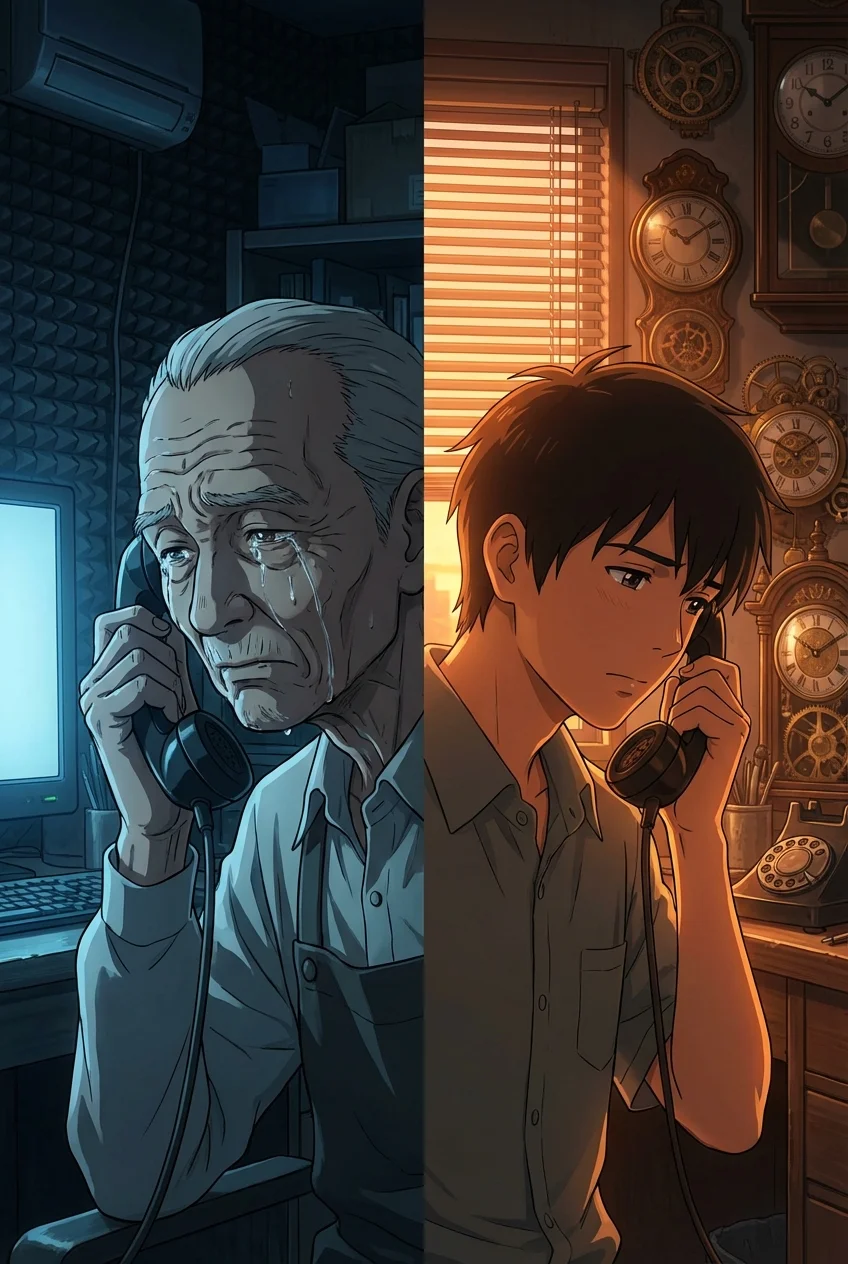

第一章 止まった秒針

消毒液と、焦げた回路の匂いが混ざり合っている。

都内某所、雑居ビルの地下二階。

「お客様、準備が整いました」

白衣の男が、無機質な声で告げる。

湊(みなと)謙次郎は、膝の上で握りしめた拳をゆっくりと開いた。

掌には、じっとりと汗が滲んでいる。

七十二歳。

時計職人として半世紀を生きてきた指先は、油と金属の汚れが染みつき、もう洗っても落ちない。

「……あぁ」

喉から絞り出した声は、ひどく掠れていた。

通されたのは、防音壁に囲まれた三畳ほどの個室だ。

中央に、黒電話が一台。

それだけ。

『ラストコール』。

それがこの怪しげなサービスの名称だ。

故人のSNS、メール、音声データ、あらゆるデジタル・フットプリントをAIに学習させ、人格を再現する。

制限時間は五分間。

費用は、謙次郎の年金三ヶ月分。

馬鹿げている。

死んだ人間が生き返るわけがない。

そんなことは、技術嫌いの謙次郎が一番よく分かっている。

それでも、ここに来ずにはいられなかった。

十年前。

あの日、息子の大樹(だいき)と交わした最後の言葉が、呪いのように心臓にこびりついているからだ。

『親父の時計なんて、もう時代遅れなんだよ!』

そう叫んで家を飛び出した息子は、その夜、トラックと正面衝突した。

即死だった。

謙次郎の工房には、大樹が修理しかけていた柱時計が、十年前の時刻のまま埃を被っている。

直せない。

どんな複雑なトゥールビヨンも直してきた謙次郎が、その柱時計だけには触れられずにいた。

「通話を開始します。録音はできません」

ブー、という電子音が鳴る。

謙次郎は震える手で受話器を取った。

重い。

まるで、命そのもののように。

『……もしもし?』

心臓が、早鐘を打つ。

その声。

少し鼻にかかった、生意気なバリトン。

間違いなく、大樹だった。

第二章 ノイズ混じりの再会

「……大樹、か」

『あぁ、親父。久しぶりだね』

AIのくせに、変な間(ま)があった。

息遣い。

受話器の向こうで、衣服が擦れるような微かな音。

あまりにも精巧すぎる。

「元気、だったか」

聞いてから、舌打ちした。

死人に元気かどうかなんて、間抜けな質問だ。

だが、受話器の向こうの大樹は、低く笑った。

『まあね。そっちはどう? 腰の痛み、まだ続いてるの?』

謙次郎は眉をひそめた。

腰痛が悪化したのは、ここ三年のことだ。

大樹が死んだ十年前には、まだピンピンしていた。

ネット上のデータから推測したのだろうか。

「ああ……雨の日は痛む」

『湿布貼れよな。あと、作業場ちゃんと換気しろよ。シンナー臭いと身体に毒だ』

「うるさい。俺の勝手だ」

いつもの軽口。

十年前に戻ったような錯覚。

だが、決定的な違和感が謙次郎を襲う。

会話が、スムーズすぎる。

AI特有の「検索している間」がない。

それに、なんだ、この感情の揺れは。

ただのデータ処理の結果にしては、大樹の声に「哀れみ」のようなものが滲んでいる。

「なぁ、大樹」

謙次郎は、ずっと胸につかえていた棘(とげ)を吐き出すことにした。

時間はあと三分しかない。

「あの時……お前が飛び出した日」

『うん』

「俺は、お前の音楽を否定したかったわけじゃないんだ」

言葉が、堰を切ったように溢れる。

「ただ、食っていけるか心配で……お前が傷つくのが怖くて……だから、つい」

『分かってるよ』

大樹の声が、優しく響く。

『親父が不器用なのは、昔からだからさ』

視界が滲む。

老眼鏡の奥、熱いものが込み上げてくる。

謝りたかった。

たった一言、すまなかったと伝えたかった。

それがAI相手の自己満足だとしても。

「すまなかった……本当に」

沈黙が落ちた。

受話器の向こうで、大樹が息を呑む気配がした。

そして、信じられない言葉が返ってきた。

『謝るのは俺の方だよ。……あの晩、俺が運転なんてしなきゃよかった』

謙次郎の動きが止まる。

「……運転?」

違う。

大樹はバイクで飛び出したのだ。

トラックに突っ込まれたのは、大樹の方だ。

『俺が無理やり親父を助手席に乗せて……ドライブに行こうなんて言い出さなきゃ』

冷たい汗が背筋を伝う。

「おい、何を言ってる」

『親父を殺したのは、俺だ』

第三章 パラドックスの歯車

部屋の空気が凍りついた。

謙次郎は受話器を耳に押し当てたまま、立ち尽くす。

「俺は……死んでない。生きている。ここにいる」

『え?』

大樹の声が裏返る。

『何言ってるんだよ。親父は十年前の事故で死んだじゃないか。即死だった。俺だけが生き残って……片足は失くしたけど』

噛み合わない。

歯車が狂っているのではない。

最初から、別の時計の歯車同士を合わせようとしているような感覚。

謙次郎は、白衣の男の説明を思い出した。

『故人のデータを再現する』。

だが、もしこの技術が、単なる再現ではなかったとしたら?

量子通信。

並行世界。

オカルトめいた単語が脳裏をよぎる。

「大樹……今、そこは何年だ?」

『何年って……2035年だよ』

こちらは、2025年だ。

十年ずれている。

いや、違う。

あちらの世界では、大樹が生きていて、謙次郎が死んでいる。

こちらの世界では、謙次郎が生きていて、大樹が死んでいる。

この電話は、冥界へのホットラインではない。

『喪失した者同士』を繋ぐ、次元を超えた混線(クロス・トーク)だったのだ。

謙次郎は、震える手でポケットから懐中時計を取り出した。

大樹が子供の頃、初めて分解して、元に戻せなくなった安物の時計。

「お前、まだ音楽やってるのか」

『……辞めたよ』

大樹の声が沈む。

『親父が死んで、店を継いだんだ。時計屋、やってるよ。親父の残した工具、全部使ってる』

謙次郎は息を呑んだ。

あの大樹が。

あんなに嫌っていた、油まみれの時計屋を。

『毎日思うんだ。あの時、親父の言うことを聞いていればよかったって。……親父の技術、もっとちゃんと教わっておけばよかった。俺、下手くそでさ。常連さんに怒られてばっかりだ』

「……馬鹿野郎」

涙が、頬を伝って落ちた。

「下手くそでいいんだ。お前が、俺の店を守ってくれてるなら……それだけで」

残り時間のアラームが鳴る。

ピー、ピー、という無機質な警告音。

『親父? もしかして、本当に親父なのか? AIじゃなくて……』

「大樹、よく聞け」

謙次郎は、職人の顔つきに戻った。

「三番のピンセットだ。ヒゲゼンマイを弄る時は、三番を使え。脇を締めて、息を止めるんだ。心臓の鼓動と鼓動の間で、指を動かせ」

『え……』

「お前ならできる。俺の息子だ」

第四章 修正された刻(とき)

『親父……!』

「風邪ひくなよ。飯はちゃんと食え。……ありがとうな」

プツン。

唐突に、通話は切れた。

ツーツーという電子音だけが、狭い部屋に残される。

謙次郎はしばらくの間、受話器を握りしめたまま動けなかった。

静寂。

だが、来る前とは違う静寂だった。

重く澱んでいた空気が、今は澄んで感じられる。

ゆっくりと受話器を置く。

ガチャリ、という音が、何かのスイッチのように響いた。

部屋を出ると、白衣の男が立っていた。

表情を変えずに、深々と頭を下げる。

「通話は、終了しました」

「ああ」

謙次郎は短く答えた。

「いい、サービスだったよ」

男は少しだけ驚いたように眉を上げ、それから微かに微笑んだ。

「それは何よりです。……ただのデータ処理ですが、時折、不思議なことが起こると言われています」

謙次郎は何も言わず、財布からボロボロになった紙幣を出して支払った。

ビルの外に出ると、夕暮れの街が広がっていた。

車の走行音。

人々の話し声。

世界は騒がしく、生きている。

謙次郎は、空を見上げた。

あちらの世界で、大樹は今頃、ピンセットを握っているだろうか。

脇を締め、息を止め、小さな部品と格闘しているだろうか。

「……さてと」

謙次郎は大きく伸びをした。

腰が少し痛む。

だが、不思議と足取りは軽かった。

帰ったら、あの柱時計を直そう。

止まったままの時間を、もう一度動かすために。

十年分の埃を払い、油を差し、ゼンマイを巻くのだ。

どこかの世界で、同じように時計に向かう息子に負けないように。

謙次郎は雑踏の中を、確かな足取りで歩き出した。

胸ポケットの懐中時計が、チクタクと、力強い音を刻み始めていた。