第一章 電子の海の聖女

「こんルカ~! 今日もみんなの心を、ルカがいーっぱい癒やしちゃうぞ♡」

マイクに向かって、砂糖を煮詰めたような声を出す。

モニター上のコメント欄が、凄まじい速度で流れた。

『ルカちゃんマジ天使!』

『仕事の疲れが吹き飛ぶわ~』

『スパチャ投げるから名前呼んで!』

画面の中では、銀髪の美少女アバターが鈴を転がすように笑っている。

完璧なアイドル。

完璧な聖女。

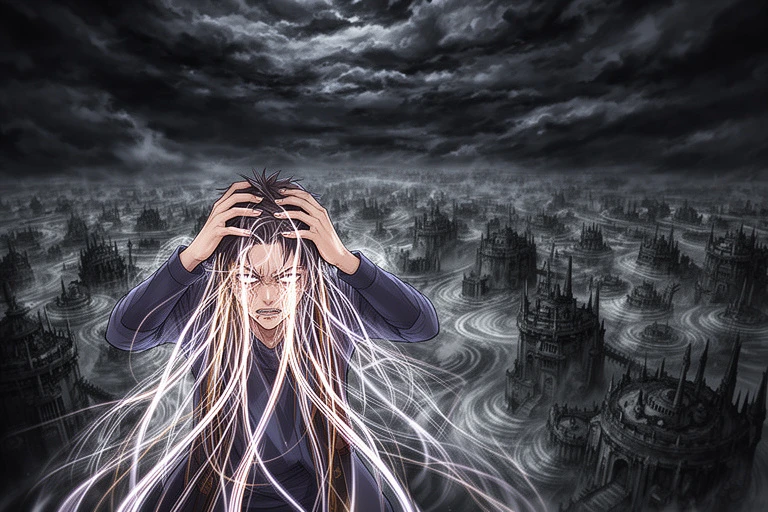

けれど、僕――リアムの網膜には、まったく別の映像が焼き付いていた。

ディスプレイのベゼルから、ドロリとした黒い粘液が滲み出している。

それは床に滴り落ち、ジュッ、とカーペットを焦がす幻聴を伴っていた。

「わあ、みんなありがと~! ルカもみんなのこと、だーいすきっ!」

口角を吊り上げる頬が痙攣する。

胃の奥から、熱いものがせり上がってくる。

こみ上げる嘔吐感を、僕は無理やり唾液とともに飲み下した。

視界を埋め尽くす黒い粘液。

その正体は、リスナーたちの「本音」だ。

(チッ、この媚び声ムカつく。でも投げ銭しねーと負けた気がする)

(借金してスパチャしたんだぞ、もっと俺を見ろよ!)

(彼女にバレたら殺されるけど、ルカちゃんだけが俺の理解者だ……)

(その皮を剥いで、中身を犯したい)

文字ではない。

悪意と欲望が凝縮された『泥』となって、僕の足元に溜まっていく。

「う、っ……」

右耳が焼けるように熱い。

ヘッドホンに隠された耳たぶ。そこに突き刺さった青い鉱石の耳飾りが、高熱を発している。

ジジジ、ジジ……。

耳飾りから、不快なノイズが脳髄に直接流れ込んでくる。

それは、かつて僕を追放した異世界の神官たちの嘲笑にも、魔物の断末魔にも聞こえた。

皮膚が焼ける匂いが鼻をつく。

この痛みだけが教えてくれる。

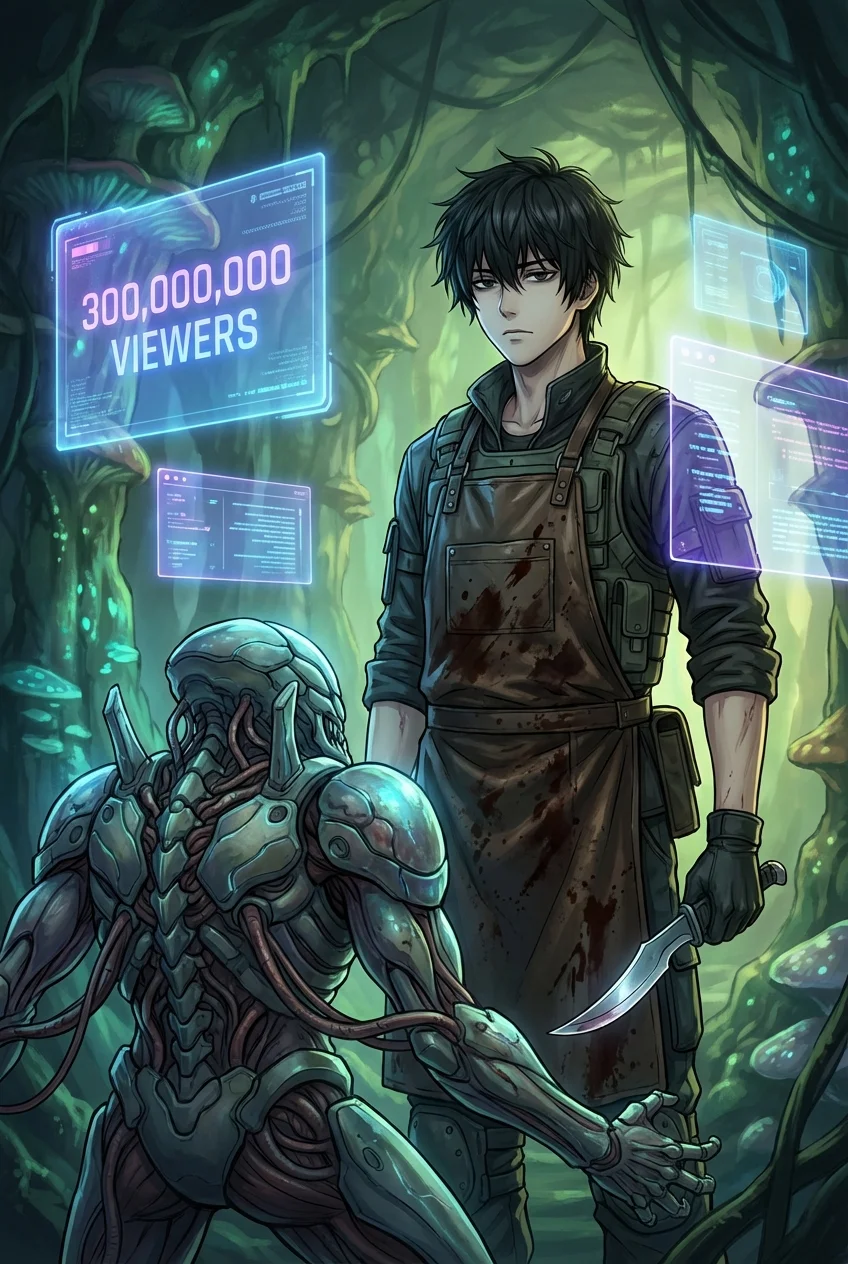

ここは平和な日本じゃない。

形を変えただけの、新たな地獄だと。

「んんっ! ……えっと、きょ、今日はマシュマロ読みのコーナーだよね!」

動揺を悟られまいと、僕は声を張り上げた。

だが、明るく振る舞うほど、部屋の空気が変質していく。

室温が急激に下がった。

吐く息が白い。

それなのに、部屋中には腐った百合の花のような、甘ったるい腐臭が充満し始めた。

「エーテル……」

僕の唇が震える。

この感覚は知っている。

かつての世界で、魔獣が現れる直前に漂う濃密な魔力の澱み。

それが今、六畳一間の安アパートで起きている。

原因は明白だ。

五万人を超える視聴者の欲望が一点に集中し、次元の壁を溶かし始めているのだ。

キィィィィィン!

耳飾りのノイズが、頭蓋骨をきしませるほどの金切り声に変わった。

『もっと……もっと寄越せ……』

ディスプレイの向こうから、無数の青白い手が伸びてくる幻覚が見えた。

嫉妬、執着、独占欲。

それらが僕の喉元に絡みつき、気道を締め上げる。

「かはっ……!」

呼吸ができない。

アバターの動きが止まった。

『ルカちゃん?』

『放送事故?』

『なんかノイズすごくない?』

『顔色が変だぞ(アバターだけど)』

コメント欄がざわつく。

その一文字一文字が、鋭利な刃物となって僕の精神を削り取っていく。

「やめ……ろ……」

拒絶の言葉は、マイクのハウリングにかき消された。

違う。

僕は、ゴミ箱じゃない。

お前たちの汚い欲望を処理するために、この世界に堕とされたわけじゃない!

視界が赤く明滅する。

限界だった。

理性が弾け飛び、本能が鎌首をもたげる。

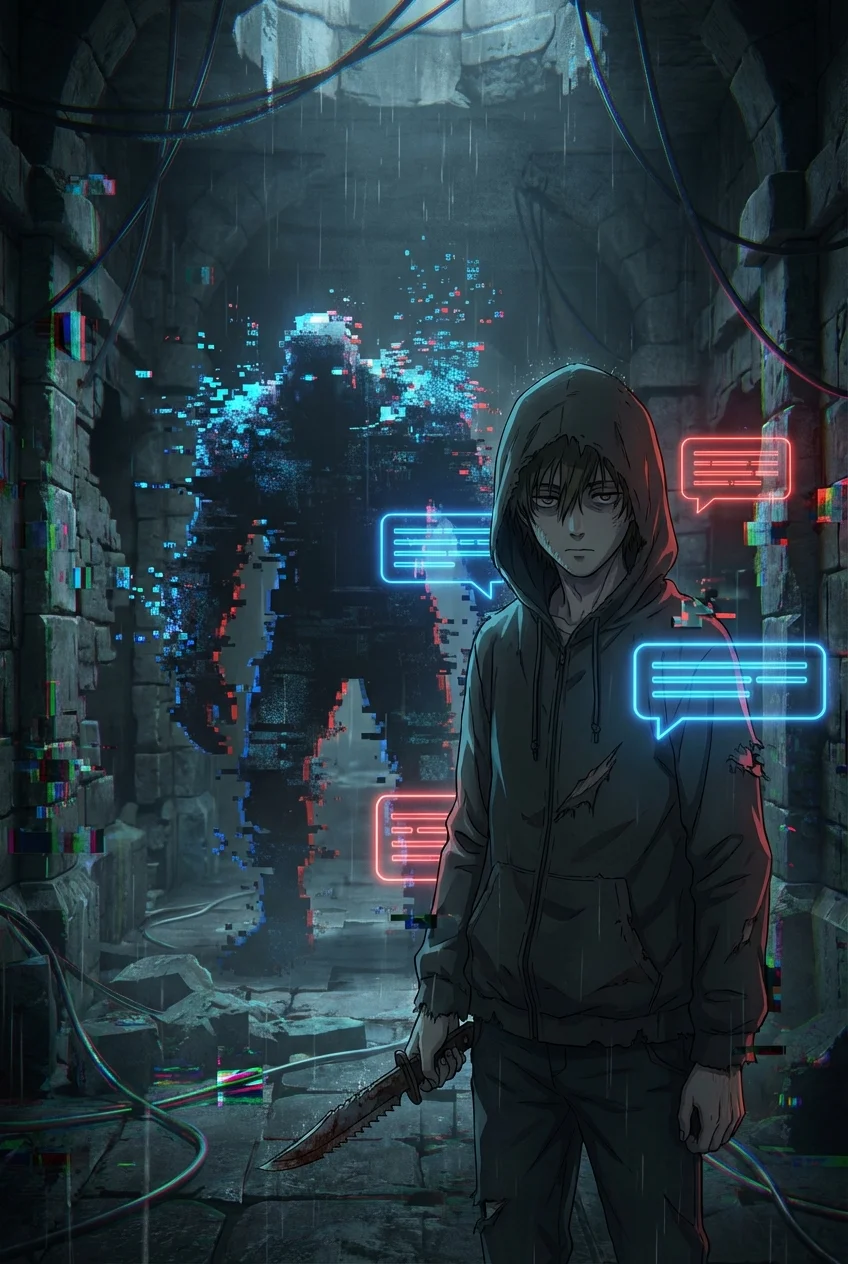

僕は震える手でマイクを鷲掴みにした。

「……黙りなさい」

その声は、甘ったるいアイドルのものではなかった。

腹の底から響く、冷徹で、絶対的な響き。

かつて数万の信徒を跪かせた、「聖女リアム」の声。

ピタリ、とコメントの流れが止まった。

「聞こえないの? その汚らわしい口を閉じろと言ったんです」

耳飾りが閃光を放った。

青い光が部屋中を奔り、絡みついていた黒い粘液を一瞬で蒸発させる。

ドンッ!

衝撃波がマイクを突き抜け、インターネットという神経網を駆け巡る。

画面の向こうの五万人が、同時に息を呑む気配がした。

恐怖ではない。

もっと根源的な、魂が震えるような畏怖。

僕の意志とは無関係に、アバターの表情が変化する。

作り物の笑顔が消え、冷ややかな、それでいて見る者すべてを射抜くような「聖なる瞳」が、画面の向こうを見下ろしていた。

「さあ、懺悔の時間です。貴方たちの罪を、私が裁いてあげましょう」

やってしまった。

キャラ崩壊どころの話ではない。

完全に放送事故だ。

けれど、僕は画面から目を離せなかった。

止まっていたコメント欄が、爆発的な勢いで流れ出したからだ。

『……っ!?』

『なに今の声』

『ゾクッとした』

『踏んでください』

『ああ、ルカ様……!』

『これが素顔? 最高かよ』

『一生ついていきます』

数字が跳ね上がる。

同接五万人が、六万、七万、十万へと、異常な速度で膨れ上がっていく。

耳飾りの熱が、心地よい温かさに変わっていた。

流れ込んでくるのは、汚泥のような欲望ではない。

もっと純粋で、狂信的な「祈り」。

僕は理解してしまった。

この世界の人々は、ただ癒やされたかったのではない。

圧倒的な何かによって、支配され、救済されたかったのだと。

(……ああ、そうか)

僕はマイクの前で、深く、妖艶に嗤った。

元の世界に戻る必要なんてない。

ここでなら、僕は本当の「神」になれるかもしれない。

アバターの瞳が、青く妖しく輝いた。