第一章 半透明の恋人

わたしの部屋には、秘密の同居人がいる。

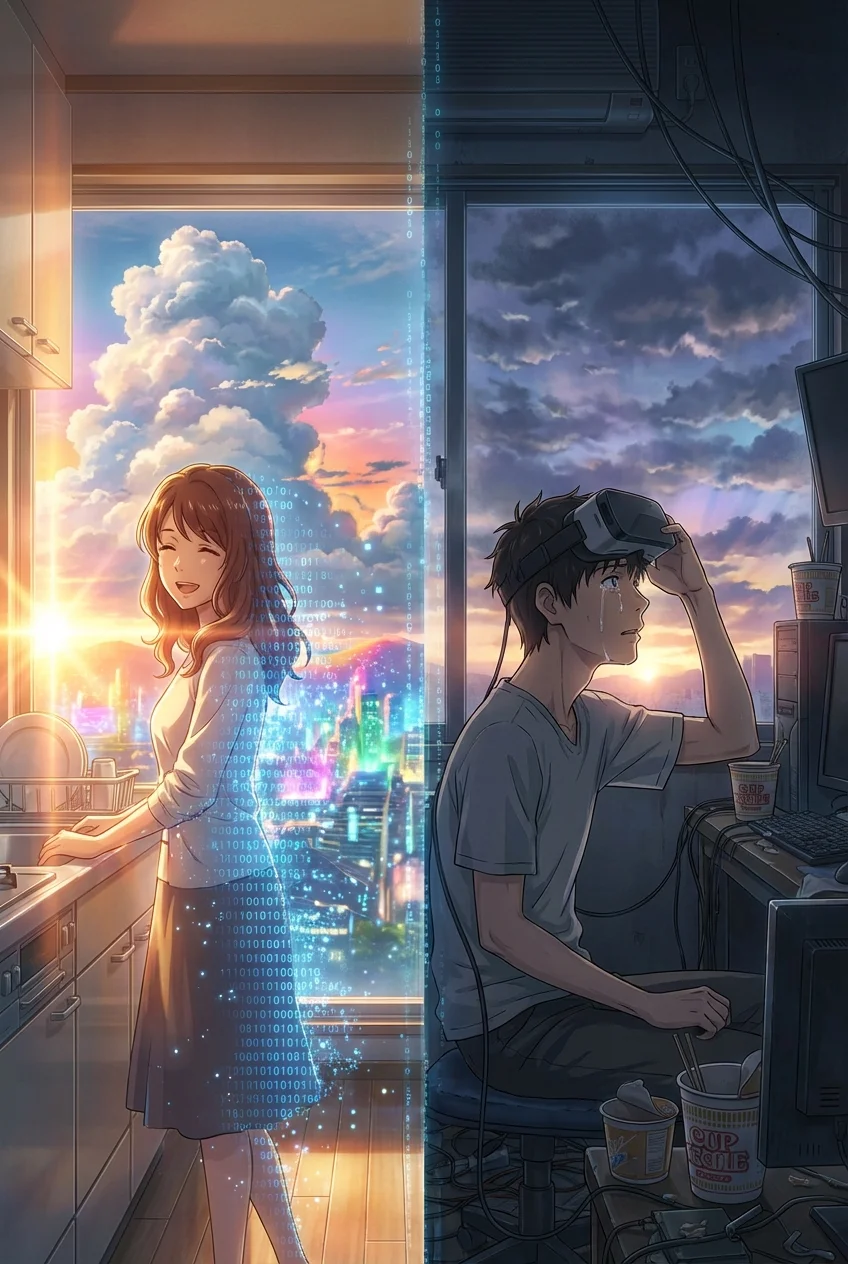

彼の名はカイ。『蒼穹のソラリス』という、とうに完結した物語の登場人物。窓から差し込む午後の光は、彼の半透明な身体を通り抜け、床に淡い虹色のプリズムを落とす。彼はそこにいるようで、いない。触れようと伸ばした指は、冷たい空気ごと彼をすり抜けてしまう。

「澪」

カイが静かにわたしの名を呼ぶ。その声は鼓膜ではなく、魂の芯に直接響くようだった。

わたしはカップに注いだ紅茶を一口飲む。けれど、そこにあるのはただの熱い液体だけ。華やかなベルガモットの香りも、舌を包む優しい甘みも、もうずっと前にわたしの世界から消え去っていた。味覚と嗅覚。彼が現実とわたしの想いの狭間で輪郭を結び始めたとき、最初に失われた感覚だった。

それでも、後悔はなかった。

失われた世界の色彩の代わりに、わたしは彼という唯一無二の光を手に入れたのだから。

「好きだよ、カイ」

言葉が、想いが、祈りが、極限まで純化される瞬間。胸の奥が灼けるように熱くなり、わたしの身体を構成する何かが、さらさらと粒子になって流れ出すのを感じる。すると、彼の姿がほんの少しだけ濃くなった。半透明だった指先が、確かな実体を持ってわたしの頬に触れる。ひんやりとした、けれど確かな感触。

その温もりに満たされる刹那、わたしの指先から微かな感覚がまたひとつ、抜け落ちていく。まるで細かい砂がこぼれるように。

机の上には、一冊の古びたスケッチブックが置かれている。幼いわたしが、夢中でカイの姿を描き殴った、始まりの一冊。その色褪せた表紙は、今や紙の質感を失い、まるで月光を練り込んだかのように、内側から淡く発光していた。それが、この奇跡の代償を告げる、唯一の証人だった。

第二章 世界が軋む音

カイがわたしの部屋で本を読めるようになってから、世界の音は急速にその精彩を失っていった。

ページをめくる乾いた音。カップを置く硬質な響き。そうした日常の些細な音たちが、分厚い水中にいるかのようにくぐもって、遠くなる。街の喧騒は、もはや意味をなさない低周波の唸りにしか聞こえなかった。

その代わりに、時折、ありえない音がすぐ側で響くようになった。

アスファルトの歩道を歩いているはずなのに、すぐ背後で響く重い蹄の音。

誰もいない路地裏から聞こえる、金属が擦れ合う甲冑の軋み。

世界が、物語の侵食に耐えきれず、悲鳴を上げているかのようだった。人々はそれを『シンギュラリティ・ブレイク』の前兆だとは知らず、奇妙な都市伝説として面白がるだけだった。

「聞こえるかい、澪。世界の悲鳴が」

ある夜、カイが囁いた。彼の声だけは、どんな時も鮮明にわたしの内に届く。完全に実体を持ち始めた彼は、窓の外に広がる街の灯りを見つめていた。その瞳には、彼が旅したはずの架空の星空ではなく、現実のネオンが映り込んでいる。

「わたしの、せいなのかな」

「君のせいじゃない。これは、世界が物語を渇望した結果だ」

そう言って彼は、わたしの耳をそっと手で覆った。不思議なことに、そうされると、遠ざかっていたはずの世界の音が、ほんの少しだけクリアに聞こえる気がした。だがそれは、失われた聴覚が戻ったわけではない。カイというフィルターを通して、世界の論理を再受信しているに過ぎなかった。

わたしは彼の存在を失うことが怖くて、世界の歪みから目を逸らした。この腕の中に確かに存在する彼が、何よりも大切だったから。この奇跡が、どんな絶望的な結末に繋がっていようとも。

第三章 星降りのシンギュラリティ

その日、わたしはカイを失いかけた。

部屋に強盗が押し入ったのだ。金目の物を探す男の怒声は、わたしには遠いノイズのようにしか聞こえない。だが、その男がカイの存在に気づき、気味悪がって手にした鉄パイプを振り上げた瞬間、わたしの時間は凍りついた。

やめて。

彼に触らないで。

声にならない叫びが、内側で爆発した。わたしの全てを賭けても、彼を守りたい。その想いが、最後の一線を越えさせた。

全身の細胞が沸騰し、概念素子へと一斉に変換される感覚。視界が真っ白に染まり、次の瞬間――カイは、完全に現実の存在として、そこに立っていた。

男が振り下ろした鉄パイプを、カイは実体のある手で、こともなげに受け止めた。驚愕する男を昏倒させると、彼は静かにわたしに向き直る。

「澪、もう大丈夫だ」

その声を聞いたのが、最後だった。

彼が完全に具現化した瞬間、世界は壊れた。

窓の外で、空が裂けた。神話の竜が咆哮を上げながら摩天楼を薙ぎ払い、古代の森の精霊たちがアスファルトを突き破って現れる。騎士の軍勢と魔法使いたちが、それぞれの物語の論理を掲げて激突し、現実の物理法則が悲鳴を上げてねじ曲がっていく。無数の『概念現実体』が暴走し、世界は混沌の坩堝と化した。

『シンギュラリティ・ブレイク』。それは、単一の強大な概念の具現化が引き金となり、集合的無意識下に眠っていた全ての物語を暴走させる、世界の自己崩壊プログラムだった。そして、わたしのカイへの愛が、その引き金を引いてしまったのだ。

絶望がわたしを貫く。同時に、わたしの視界から急速に色が失われていく。世界の輪郭が滲み、溶け合い、やがて全てがグレーの濃淡へと変わっていく。

最後にわたしの目に映ったのは、崩壊する世界の中で、ただひとり、悲しげな顔でわたしを見つめるカイの、その美しい蒼穹の瞳の色だけだった。

第四章 物語が還る場所

光も、音も、匂いも、味もない。

完全な無の世界で、わたしに残されたのは、カイが握りしめる手の温もり――最後の感覚である、触覚だけだった。わたしの身体は、もはや肉体の形を保っていない。輪郭の曖昧な、透明な概念素子の揺らめきにすぎなかった。

その時、暗闇の中で一冊の本が淡い光を放った。色褪せたスケッチブック。わたしの想いの原点であり、彼をこの世界に繋ぎ止めていた錨。

今やそれは、最後の役目を果たそうとしていた。失われたわたしの五感の代わりに、暴走する全ての『概念現実体』の論理を吸収し、わたしの中へと流れ込ませるための、最後の導管として。

無数の物語が、奔流となってわたしを貫く。竜の怒り、騎士の忠誠、精霊の祈り、神々の孤独。世界の全ての感情と法則が、わたしの内で混ざり合い、再構築されていく。わたしは、世界を安定させるための、新たな『中央概念コア』になろうとしていた。

(……行かなくちゃ)

言葉ではない、意志だけの対話。カイは、わたしの決意を静かに感じ取っていた。

(きみは、消えてしまうの?)

彼の哀しみが伝わってくる。わたしがコアとなれば、全ての『概念現実体』は存在を維持できず、物語へと還る。もちろん、彼も。

(消えはしない。わたしが、きみたちの物語になるから)

わたしは、彼を抱きしめるように、残った力の全てを振り絞った。

「きみがわたしを、ここまで連れてきてくれた。だから今度は、わたしが世界を、きみたちの還る場所にしたい」

触覚を通して伝わる、最後の想い。

カイは、そっとわたしの頬があった場所へ口づけを落とした。

「ああ。君が僕を物語にしてくれたように、僕もまた、君という世界の、最初の物語になろう」

その言葉と共に、彼の手の温もりが消えた。最後の感覚が失われ、わたしは完全に『わたし』であることをやめた。

光の粒子となったカイが、わたしの中に溶けていく。そして、世界中に溢れていた全ての物語たちもまた、美しい流星群のように、わたしという新たな宇宙へと還っていった。

それから、どれほどの時が流れたのだろう。

崩壊を免れた世界では、人々が穏やかな日々を取り戻していた。空に竜は舞わず、街に騎士はいない。世界は、ありふれた日常を取り戻した。

けれど、何かが決定的に違っていた。

誰もが、失われたはずの物語たちを、まるで自分の遠い記憶であるかのように知っていたのだ。それは歴史の記録ではなく、もっと根源的な、魂に刻まれた郷愁だった。

公園では、子供たちが『蒼穹のソラリス』の歌を口ずさむ。老婆は、見たこともないはずの神話の獣の姿を、懐かしそうにキャンバスに描く。

わたしは、もうどこにもいない。物理的な輪郭は、完全に世界に溶けてしまった。

けれど、風が本のページを優しくめくる音の中に、雨が窓を静かに打つ響きの中に、そして誰かが新しい物語を紡ごうとするときの、あの胸の高鳴りの中に、わたしはいる。

世界の全ての物語と感情の根源として、永遠に。

色褪せたスケッチブックの最後のページは、白紙のままだ。

だがそれは、これから生まれる無数の物語を宿して、淡い光を放ち続けている。