第一章 空虚の街と欠けたプリズム

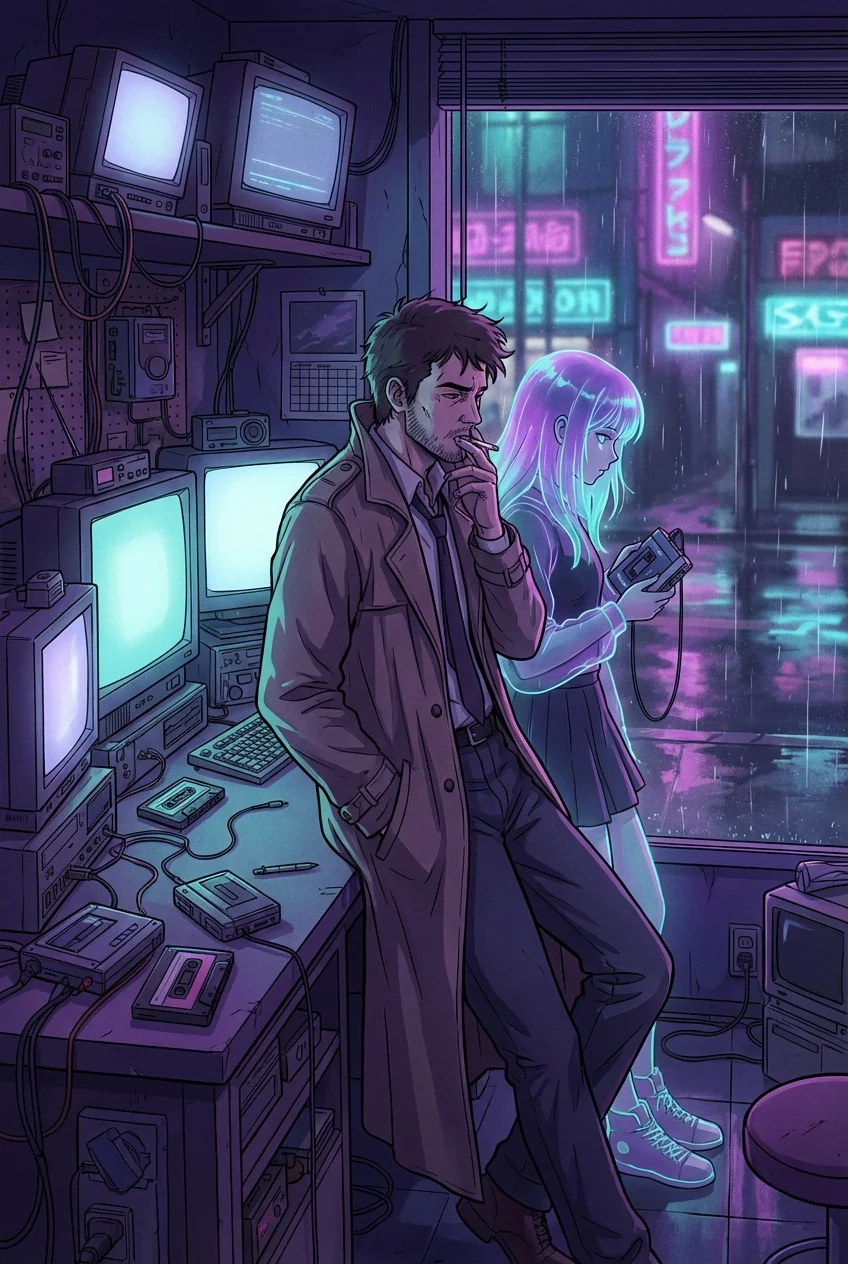

リナの瞳は、磨かれたガラス玉のようだった。かつてそこに宿っていた、春の陽だまりのような温かい光は跡形もなく消え失せ、今ではただ街の灰色の空を映すだけだ。人々は彼女を「空虚人(エンプティ)」と呼んだ。感情の結晶をすべて失い、心の器が空になった存在。囁かれる噂はただ一つ――彼女の胸に輝いていたはずの、一度失えば二度と生み出せない「純粋な愛」の結晶が、何者かに盗まれたのだ、と。

俺、カイは、彼女の冷たい手を握りしめる。温もりは、ない。俺の体質は呪いそのものだ。他者の感情が放つ光を視認し、それを糧として生きる。だが、光を集めるほどに、俺自身の感情は薄まっていく。

「必ず、取り戻すから」

色のない声で応えるリナの唇は、微動だにしない。俺は彼女の首から滑り落ちたペンダントを拾い上げた。かつて俺が贈った、プリズムのペンダント。その一部は鋭く欠け、まるで持ち主の心を象徴しているかのようだった。その欠片だけが、なぜか俺のポケットの中にあった。あの日から、ずっと。

第二章 光を喰らう旅路

街を出て、感情結晶が取引される市場を渡り歩く。人々の胸からは、様々な色の光が立ち昇っていた。黄金色の「歓喜」は蜜のように甘く、鉛色の「悲哀」は氷のように喉を焼いた。俺は生きるためにそれらを喰らう。だが、どれだけ他人の感情を啜っても、胸の奥に広がる空洞は決して満たされなかった。むしろ、渇きは増すばかりだ。

ふと、幼い頃のリナの言葉が蘇る。

「カイの瞳って、時々すごく寂しそう。まるで、何かを探してるみたい」

彼女はそう言って、俺の瞳を覗き込んだ。あの時、彼女の胸から溢れる眩いほどの温かい光に、俺の心が安らいだのを覚えている。まるで、冷え切った身体に陽だまりが差し込むように。

「君のそばにいると、胸が暖かくなるんだ」

そう告げた俺に、彼女ははにかんで笑った。その笑顔を思い出すたび、ポケットの中のプリズムの欠片が、微かに熱を帯びる気がした。

第三章 偽りの希望と真実の痛み

旅の果てに、「純粋な愛」の結晶を持つという富豪の屋敷に辿り着いた。だが、目の前に差し出されたそれは、ただの精巧な模造品だった。希望が音を立てて崩れ落ち、俺は膝から崩れ落ちた。絶望が、冷たい霧のように全身を包み込む。もう、終わりなのか。リナを救う術は、どこにも――。

その時だった。

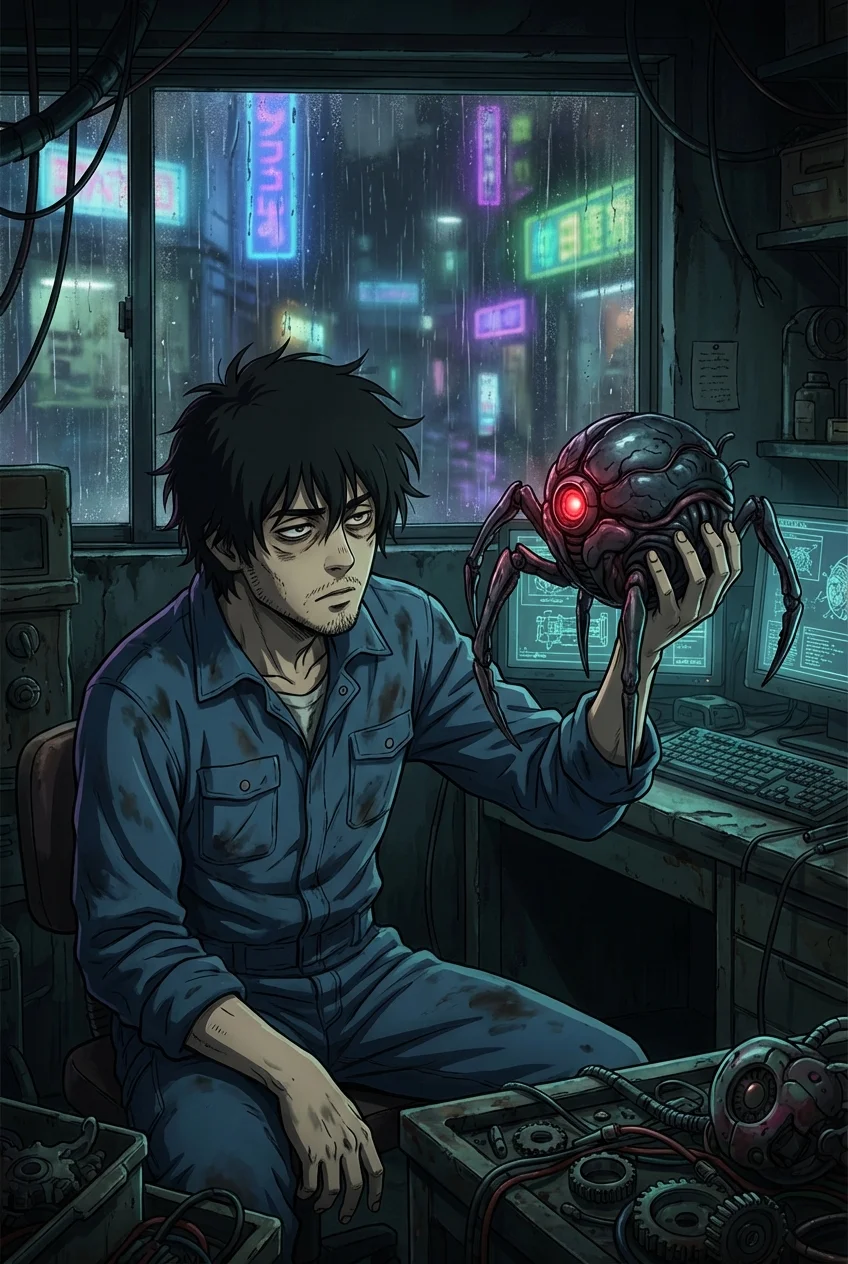

ポケットの中のプリズムの欠片が、灼けるような熱を発した。見ると、それはこれまで吸収したどの光よりも強く、純粋で、温かい光を放っている。光の源は、欠片ではない。俺自身の、胸の奥深くからだ。

脳裏に、リナが空虚人になる直前の、か細い声が響き渡った。

「ねぇ、カイ…最近なんだか胸のあたりが軽いの。あなたと一緒にいると、すごく幸せなのに、少しだけ…空っぽになっていく気がするの…」

ああ、そうか。

そういうことだったのか。

リナの愛を奪ったのは、どこの誰でもない。

この俺だ。俺の呪われた体が、幼い頃からずっと、彼女の最も純粋な感情を、無意識のうちに吸い上げ続けていたのだ。俺が感じていた温もりは、彼女から奪った愛の光だった。俺の渇きは、奪っても奪っても満たされない、自己矛盾の叫びだったのだ。

俺は、俺自身の力で、リナを空虚にした。

第四章 愛の贖罪

涙は出なかった。感情が希薄になったせいではない。あまりにも巨大な真実の前では、悲しみさえも形を成すことを忘れてしまうのだ。

俺の胸で輝くこの光こそが、リナの「純粋な愛」。俺が探し求めていた、最後の欠片。

そして、これを彼女に還す方法も、もう分かっていた。

俺という器を壊し、蓄積した全ての光を解放する。俺が「感情を感じる存在」として消滅することと引き換えに。

それは罰か。それとも。

いや、違う。

これは、俺がリナに捧げられる、最初で最後の、本当の愛の形だ。

俺は立ち上がり、リナの待つ灰色の街へと、最後の歩みを進めた。足取りに、もう迷いはなかった。

第五章 プリズムに宿る永遠

ガラス玉のような瞳のリナの前に、俺は静かに膝をついた。

「リナ、返すよ。君の心を」

俺は胸元で輝くプリズムの欠片を、彼女の胸にそっと押し当てる。それが、引き金だった。

俺の身体から、堰を切ったように無数の光が溢れ出した。吸収してきた幾千もの喜び、悲しみ、怒り、そしてその中心で、ひときわ眩しく輝く「純粋な愛」の光が、奔流となってリナの中へと注がれていく。

身体が内側から透き通っていく感覚。意識が霧散していく。

「さよなら、リナ」

薄れゆく視界の中で、彼女の瞳に温かい光が灯るのが見えた。

「君がくれたこの温もりだけが、俺のすべてだった」

俺の身体は光の粒子となり、静かに掻き消えた。

世界から、感情の光を視る者は誰もいなくなった。感情はもはや取引されず、人々はただ静かに、色を失った日々を生きていく。

だが、ただ一人。

リナの瞳から、一筋の涙が零れ落ちた。

その頬を伝う雫は、プリズムのように煌めいていた。彼女の胸には、カイが捧げた唯一の「純粋な愛」と、彼との記憶が永遠に宿っている。

世界でただ一人、愛を知る存在として。

彼女は、カイが還してくれた心を抱きしめ、空虚な世界で生きていく。