第一章 設計されたセレナーデ

僕の人生は、一分の隙もない完璧な脚本(シナリオ)だった。魂の転生システムをハッキングし、この世に生まれ落ちる前に自ら設計した運命。初恋の相手、大学の専攻、就職先、そして――エラとの出会い。全ては、僕が描いた通りの舞台で、予定された役者が登場する喜劇だ。

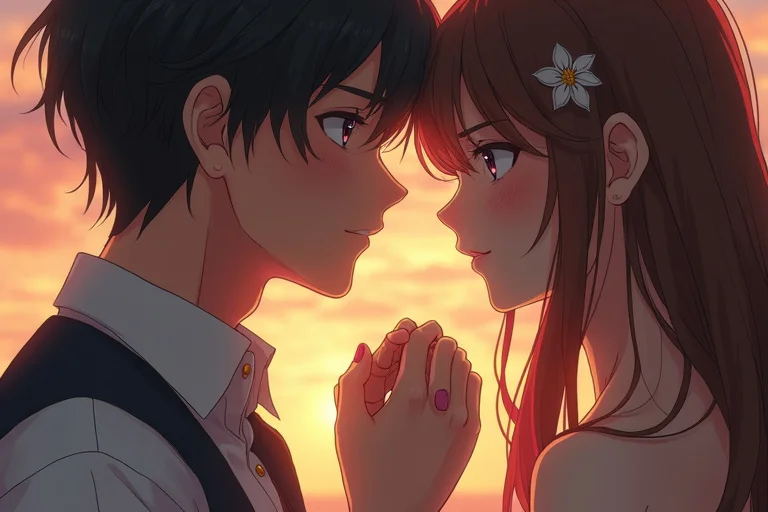

公園のベンチでスケッチブックを広げる彼女を見つけた時、胸が高鳴ったのは計算通り。風に舞う彼女の髪が放つ、フリージアの香り。初めてのはずなのに、その香りは僕の魂の最も深い場所を揺さぶり、遠い昔に失くした何かを思い出させようとした。

「あの、隣、いいですか?」

僕の声は、練習した通りの穏やかなテノールで響いた。エラが顔を上げ、琥珀色の瞳が僕を捉える。その瞬間、世界から音が消え、僕の脚本にはなかったアドリブが心臓を叩いた。彼女の微笑みは、僕がプログラミングしたどんな幸福よりも、ずっと鮮やかで、痛いほど眩しかった。

手首には、幼い頃から肌身離さず持っている「未来時計」。針はどこにも固定されず、中央のダイヤルは空虚なまま、ただ僕の完璧な人生を無言で肯定しているだけだった。

第二章 ひび割れた記憶

エラとの日々は、設計図をなぞるように、しかし予想を遥かに超える色彩で満たされていった。雨上がりのアスファルトの匂い、二人で聴いたレコードの掠れた音、繋いだ手のひらの温もり。僕の創った世界は、彼女という存在を得て、初めて呼吸を始めたようだった。

その夜は来た。月明かりがレースのカーテンを透かし、部屋に淡い模様を描いている。僕の腕の中で、エラがそっと顔を上げた。

「リアム」

彼女の囁きは、甘い毒のように僕の鼓膜を濡らす。

「愛してる」

その言葉が紡がれた瞬間、世界が砕け散る音がした。視界の色彩が急激に褪せ、目の前のエラの顔の輪郭が、水に滲んだ絵の具のようにぼやけていく。フリージアの香りが遠のき、彼女の肌の温もりさえ、薄いガラスを一枚隔てたように感じられた。混乱する僕の腕で、手首の未来時計が灼けるような熱を放つ。見れば、空白だったはずの中央のダイヤルに、小さな光の粒――夕焼けに染まる二人の影のような、見たこともないはずの「記憶の欠片」が浮かび上がっていた。

翌朝、隣で眠る彼女の寝顔を見ても、胸を焦がしたあの感情は、灰のように冷え切っていた。「エラを愛している」という事実は知識として頭にある。だが、心が空っぽだった。僕は、自ら設計した人生の中で、最も大切なパズルのピースを失ってしまったのだ。

第三章 禁じられた真実

呪いの法則を理解した僕は、絶望的な矛盾に囚われた。エラを愛している。だからこそ、彼女からの「愛している」という言葉が恐ろしい。僕は無意識に彼女を避けるようになった。脚本からの逸脱。しかし、僕が逃げようとすればするほど、世界があり得ない偶然を重ねて僕たちを「修正」し、引き合わせるのだった。

「何から逃げているの?」

雨の夜、僕のアパートに駆け込んできたエラが、震える声で問い詰めた。びしょ濡れの彼女を前に、僕は何も言えなかった。失う恐怖が、喉を締め付ける。

「私のこと、もう愛していないのなら、そう言って!」

違う、と叫びたかった。愛している、誰よりも。だが、その言葉は呪いの引き金だ。僕が唇を噛み締めたその時、彼女は全てを悟ったような顔で、涙を流しながら叫んだ。

「それでも! あなたが何を失おうと、何度私を忘れようと、私はあなたを愛している!」

その絶叫が、最後の封印を破壊した。手首の未来時計が激しく振動し、空白だったダイヤルが次々と光の欠片で埋め尽くされていく。時計の針が、凄まじい勢いで逆回転を始めた。

――やめてくれ!

洪水のように、忘却の彼方から記憶が押し寄せる。幾千、幾万もの人生。その全てでエラと出会い、愛し、そして忘れてきた僕の姿。そして、全ての始まりである、最初の人生の記憶が、脳髄を焼き尽くした。

第四章 無名のレクイエム

前世の僕たちは、互いを愛しすぎていた。僕の愛は、因果律を歪め、世界の均衡を崩壊させるほどに強大な「力」となってしまったのだ。「あなたの愛は、世界には大きすぎるの。でも、私にとっては、この世界そのものよ」。そう言って微笑んだ前世のエラを守るため、そして世界そのものを守るため、僕は自らの魂に究極の自己封印を施した。

魂を無数の「シナリオ」に分割し、転生を繰り返す。エラと出会い、「真実の愛」に辿り着きそうになるたびに、記憶と感情をリセットし、次の脚本へと魂を移す。この呪いは、僕が僕自身に課した、永遠の自己犠牲だった。未来時計のカウントダウンは、このリアムという存在を消し去り、次の僕を起動させるためのプログラムだったのだ。

全ての真実を取り戻した僕に、残された時間は僅かだった。エラの頬にそっと触れる。彼女の琥珀色の瞳が、僕の全てを理解していた。

僕は、最後の選択をした。

カウントダウンがゼロになる寸前、僕はプログラムに最後の命令を書き加えた。――『全ての記憶と感情を永久に封印し、魂の分割を停止せよ』。

次の転生はない。永遠に忘却を繰り返すこともない。ただ、全てを失った「無名の存在」として、彼女のそばに残る。それが僕の最後の愛の形だった。

光が収まった時、僕はもう僕ではなかった。言葉も、感情も、記憶も、全てが消え去った虚ろな人形。ただ、目の前の女性が泣いていることだけを、景色として認識していた。

エラは、僕の虚ろな瞳の奥に、消えゆく魂が最後に放った輝きと、究極の「選択」の真実を確かに読み取っていた。彼女は壊れた僕を抱きしめ、ただ静かに涙を流し続けた。

僕は何も覚えていない。

何も感じない。

ただ、彼女の涙が僕の頬に落ちるたび、胸の奥深く、忘れられた魂の残骸が、微かに温かくなるような気がした。