第一章 盗まれた色

この世界で、僕は「純粋」だった。肩から立ち上るオーラは、一点の曇りもない清らかな乳白色。人々は僕を見て羨望の溜息をつき、その完璧な透明度に神聖さすら見出す。だが、彼らは知らない。僕の純粋さが、他者から奪い取った感情の残骸で塗り固められた、薄氷の偽りであることを。

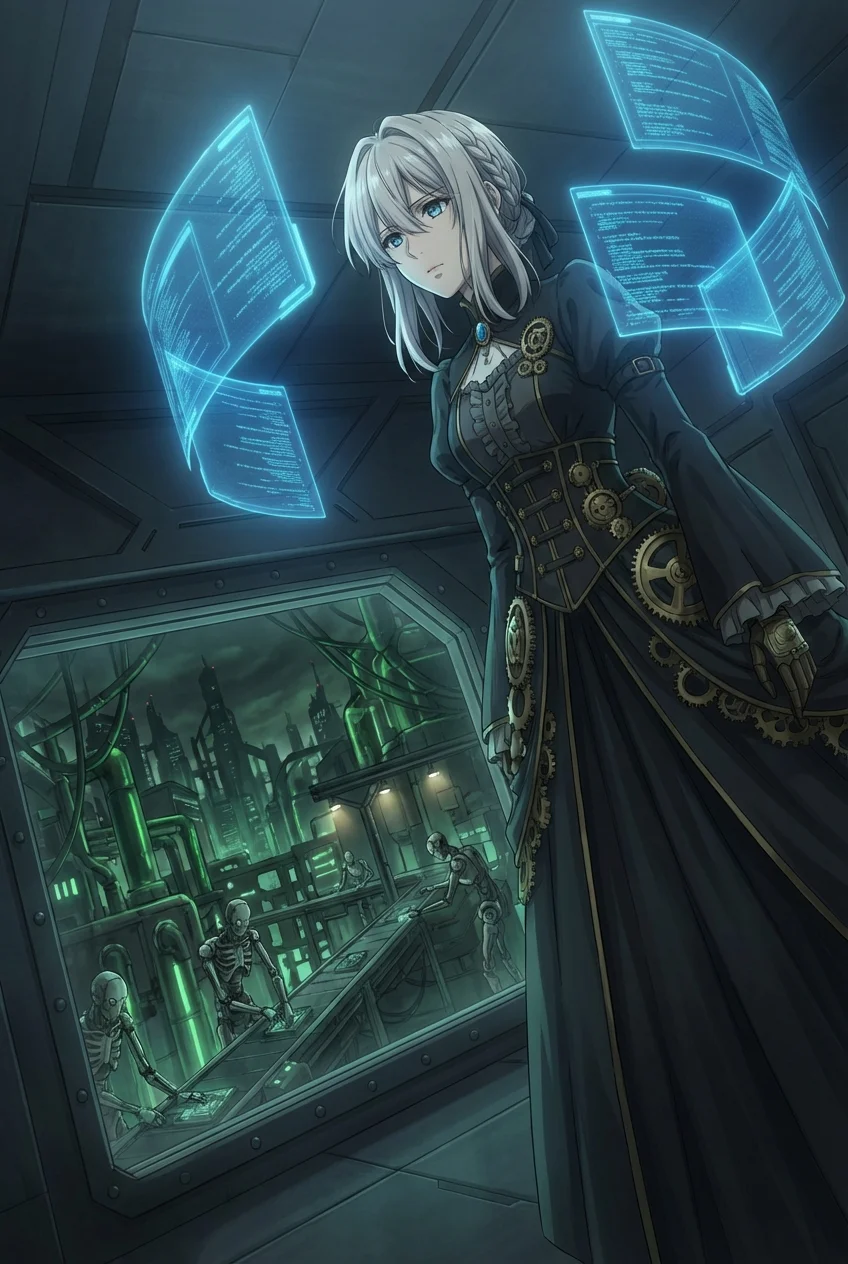

僕は「捕食者」だ。街角ですれ違う、快活な若者の鮮やかな黄色(喜び)を、カフェで物憂げに窓の外を眺める女性の淡い青(哀愁)を、指先ひとつで抜き取る。色を奪われた者は、抜け殻のように表情を失い「無色」の烙印を押され、社会の影へと消えていく。そして僕は、奪った色を自身のオーラとして表示し、今日も「完璧な人間」を演じるのだ。

「カイ、今日も綺麗だね」

声に振り向くと、シロがそこにいた。僕の幼馴染。彼女だけが、この世界の法則から外れた存在だった。彼女は、感情の「色」を一切持たない。生まれた時からずっと、完全な「無色」。社会の基準では存在価値のないはずの彼女が、なぜか誰からも排斥されず、ただそこにいることを許されている。

その無色だけは、僕には奪えなかった。彼女の前に立つ時だけ、僕は必死に「本物」の感情を装う。奪ったばかりの誰かの「愛情(ローズピンク)」を輝かせ、優しく微笑む。だが、その偽りの色の奥で、僕自身の感情はとうの昔に色を失い、どす黒いヘドロのように淀んでいることを、誰にも悟られてはならない。

「そのガラス玉、まだ持ってるんだ」

シロが僕の胸元で揺れるペンダントに目をやる。彼女が幼い頃にくれた、色褪せた「空っぽのガラス玉」。彼女が唯一持っていた「ささやかな希望」の色を封じ込めたのだと、昔笑って話してくれた。だが、ガラス玉は感情を宿すはずなのに、どこまでも透明で、触れると氷のように冷たい。僕は、この中に彼女の真実が眠っていると信じていた。それが、僕を繋ぎとめる唯一の錨だった。

第二章 無色の安らぎ

僕の心は、奪った感情の濁流が渦巻く混沌だった。ある日は見知らぬ男の嫉妬(濁った緑)に焼かれ、またある日は老婆の諦念(灰色)に沈む。眠りに落ちれば、僕に色を奪われた人々の、声なき叫びが聞こえる悪夢にうなされた。自己と他者の境界は溶け、僕が「僕」であるという感覚は、日に日に薄れていった。

そんな僕にとって、シロの隣だけが唯一の安息の地だった。彼女の「無色」は、僕の偽りの色を責めもしなければ、暴きもしない。ただ、静かな水面のように、僕の存在を映してくれる。

「ねえ、シロ。君は、どんな色をしているの?」

一度だけ、そう尋ねたことがある。シロは困ったように微笑み、僕の胸のガラス玉にそっと触れた。

「私の色は、カイが持っていてくれるから」

その言葉の意味が、僕には分からなかった。ただ、彼女の指先がガラス玉に触れた瞬間、僕は幻聴を聞いた。遠くで何かが砕け散るような、甲高い音。そして、僕自身のオーラが激しく乱れ、汚泥のような色が滲み出しかけた。僕は慌てて彼女から身を引く。彼女に近づきすぎるたび、この正体不明の拒絶反応が僕を襲う。まるで、僕の存在そのものが、彼女の「無」によって侵食され、溶かされてしまうような、根源的な恐怖だった。

第三章 喰らう者、受け止める者

その日は、限界だった。重要な式典で、僕は最も神聖とされる「真実の愛(純粋な白)」を演じる必要があった。僕は手当たり次第に人々の感情を奪った。愛、希望、喜び、慈悲――清らかな色という色を全て。だが、あまりに多くの感情を一度に取り込んだせいで、僕の中でそれらが混ざり合い、悍ましい混沌の渦と化した。

僕のオーラは、乳白色から一転、あらゆる汚物を煮詰めたような、名状しがたい汚濁の色へと変わった。人々は悲鳴を上げ、僕を「汚濁者」と罵り、石を投げつけた。純粋さの象徴からの、あまりにも無残な転落。偽りの仮面が剥がれ落ち、僕はただの化物になった。

自我が崩壊する。無数の声が頭の中で木霊する。助けて。誰か。

朦朧とする意識の中、僕は人混みをかき分け、ただ一人、僕から逃げずに佇む「無色」の少女の元へ、最後の力を振り絞って手を伸ばした。

「シロ……君を、君の色を、僕に……!」

僕の指が、彼女の胸に触れた。その瞬間、世界から音が消えた。

激痛ではない。僕の内に渦巻いていた全ての感情の濁流が、凄まじい勢いで彼女の小さな体へと吸い込まれていく。僕が今まで奪ってきた全ての色が、人々の全ての嘆きが、喜びが、怒りが、彼女という一点に収束していく。彼女は僕の罪を、世界の感情を、全て喰らい始めたのだ。

「そうだったんだね、カイ。君はずっと、独りで苦しかったんだね」

彼女は、初めて僕の前で微笑んだ。それは、何色でもない、ただあまりにも優しい微笑みだった。

パリン、と胸元でガラス玉が砕け散る音がした。シロの体が、足元から光の粒子となって崩れていく。彼女は世界の全ての感情を受け止める「器」だったのだ。そして僕が感情を奪うたびに、その業は全て彼女に流れ込み、彼女の「無」を肥大化させていた。

「これで、君はもう盗まなくていい」

彼女の姿が完全に消え去る刹那、僕らの周囲から、世界から、全ての「色」が失われた。

第四章 君が遺した色

感情可視化システムは崩壊した。人々はオーラを失い、見えない心を取り戻して、戸惑いながらも新しい日常を歩み始めている。

僕は、がらんどうになった心で立ち尽くしていた。シロが僕の全てを、僕が奪った全ての感情を、そして僕自身の空虚さすらも、その身に引き受けて消滅した。今の僕には、喜びも、悲しみも、何もない。彼女が背負っていた「無」を、今度は僕が背負って生きていくのだ。

ふと、足元に落ちたガラス玉の破片に目が留まる。その中心に、今まで見たこともない、小さな、小さな光の粒が瞬いていた。それは、夜明けの空のような、淡く儚い、けれど確かな温もりを持つ色だった。

僕はそれを拾い上げた瞬間、全てを理解した。

――あれは、僕の色だったのだ。

幼い頃、感情をうまく表現できず「無色」だった僕を救うため、シロは自ら「器」となった。僕のたった一つの「本物の感情」を、僕が濁流に飲まれて失ってしまわないように、あのガラス玉に封じ込めて、ずっと守っていてくれたのだ。僕が奪っていたのではない。彼女が、僕の代わりに受け止めてくれていただけだ。

物語の始まりから今まで、僕は一度も、自分自身の感情で生きてはいなかった。

初めて触れた、自分の心の色。その温かさに、僕の頬を何かが伝った。その雫に色は見えない。だが、僕は確かに、泣いていた。シロが守ってくれたこの色を、今度は僕が、この色のない世界で抱きしめて生きていく。それが、彼女が僕に遺した、唯一つの真実なのだから。