第一章 雨とノイズの境界線

腐った魚と鉄錆の臭いが充満する、隔離地域(フリンジ)の夜。

トタン屋根を叩く酸性雨が、頭蓋骨を直接ノックするような不快なリズムを刻んでいる。

望月暁人は、震える手でそれを握りしめていた。

『共鳴石』。

黒曜石に似たその鉱物は、暁人の体温を貪る寄生虫のように冷たい。

指先の毛細血管が収縮し、感覚が麻痺していくのがわかる。

「……暁人、やめておけ。今日は数値が悪い」

モニターの向こうから、ジンの声が響く。

ノイズ混じりの音声だが、その裏にある怯えは隠せていない。

相棒であるこのハッカーは、いつだって最悪の事態――治安維持局による『焼却処分』を恐れている。

「ここでやめたら、来週の配給チケットはどうなる」

暁人は血の気の失せた唇を歪めた。

喉が渇いている。だが、水道から出る茶色い水はもう飲みたくない。

「それに、石(これ)が呼んでるんだ。……飢えてる」

暁人はデスクの上の機材に目を落とす。

ジャンクパーツの集合体。

冷却ファンが悲鳴のような音を上げ、モニターが蒼白く明滅する。

この薄汚いコンテナだけが、世界から切り離された俺たちの棺桶であり、唯一の武器庫だ。

スイッチを入れる。

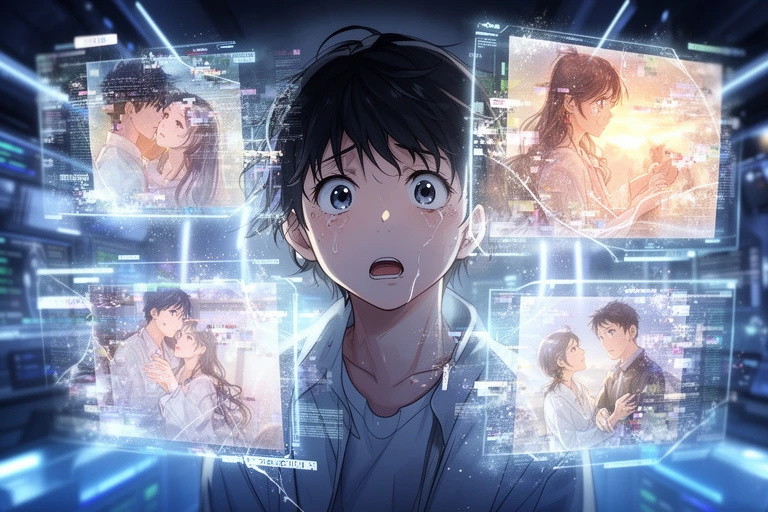

視神経を焼くような強烈な光が網膜を刺す。

『接続……シャドウネット、リンク確立』

無機質なシステム音が、死刑宣告のように聞こえた。

暁人はボイスチェンジャーのマイクを鷲掴みにする。

「……聞こえるか、壁の向こうの幸福な家畜たち」

低く、電気的に加工された声。

自分の声であって、自分の声ではない。

「今夜も、消化不良を起こしそうな『餌』を撒いてやる」

正規ネットワークのセキュリティホールをこじ開け、信号をねじ込む。

安全圏で暮らす市民(プロパー)たちが、退屈しのぎに覗く闇サイト。

彼らにとって、この配信は動物園の見世物だ。

泥にまみれた敗残者が何を叫ぶのか、安全な檻の外から高みの見物ときめこんでいる。

暁人は共鳴石をコンソールに押し込んだ。

石が脈動する。

ドロリとした熱が、暁人の腕を伝って脳髄へと駆け上がる。

視界が歪む。

物理的な光景が融解し、色彩と記号の奔流に変わる。

『共感視覚(エンパシック・ビジョン)』。

物理的な痛みではない。

もっと根源的な、神経をやすりで削られるような不快感。

嘔吐感がこみ上げる。

数千、数万の『感情』が、汚水のように流れ込んでくる。

《もっと悲惨なのが見たい》

《こいつ、先週の奴よりマシか?》

《死ね、負け犬》

嘲笑。優越感。退屈。

他人の悪意が、味覚として感じられる。

鉄の味。腐敗した脂の味。

暁人は胃液を飲み込み、その濁流に意識を沈める。

耐えろ。

ノイズをフィルタリングしろ。

この泥沼の底に、必ず『本物』が沈んでいるはずだ。

脂汗が額を伝い、目に入って沁みる。

呼吸が浅くなる。

心臓が不整脈を刻み、肋骨を内側から殴りつける。

その時だ。

濁った感情の海溝、その暗い底から、突き刺すような『冷たさ』が触れた。

《――助けて》

言葉ではない。

肺の中の空気をすべて吐き出しきったような、切迫した窒息感。

誰かが、暗闇の中で爪を剥がしながら壁を掻いているような、絶望的な『渇望』。

「ッ……ぐ、あ……!」

暁人は思わずマイクスタンドを握り潰しそうになった。

鼻の奥から温かい液体が垂れる。鼻血だ。

「おい、暁人! バイタルが異常だ! 石が暴走してる、切れ!」

ジンの叫び声が遠く聞こえる。

だが、切れない。

石が、その信号(シグナル)に噛みついて離さないのだ。

モニターが警告色に染まる。

映像データではない。

直接、暁人の脳裏に焼き付けられる『記憶』の断片。

白い塔。

崩落。

瓦礫の下で押し潰された肉塊。

そして、その光景を無表情で見下ろす、清掃ドローンたちの機械的なレンズ。

既視感(デジャヴ)が、暁人の古傷をえぐった。

俺はこれを知っている。

追放される前、あの『選別施設』で見た、抹消されたはずの光景。

「ジン、逆探知なんてどうでもいい! この波形を追え!」

「正気か!? 『管理AI』に見つかったら、俺もお前も脳みそを焼かれるぞ!」

「いいからやれ! ……あいつらが、俺たちをゴミとして捨てた理由が、そこにある」

暁人は血の味がする口の中に唾を吐き捨て、さらに深く、意識を石へと沈めた。

血管が焼き切れる音を聞きながら。

第二章 アーカイブの深淵

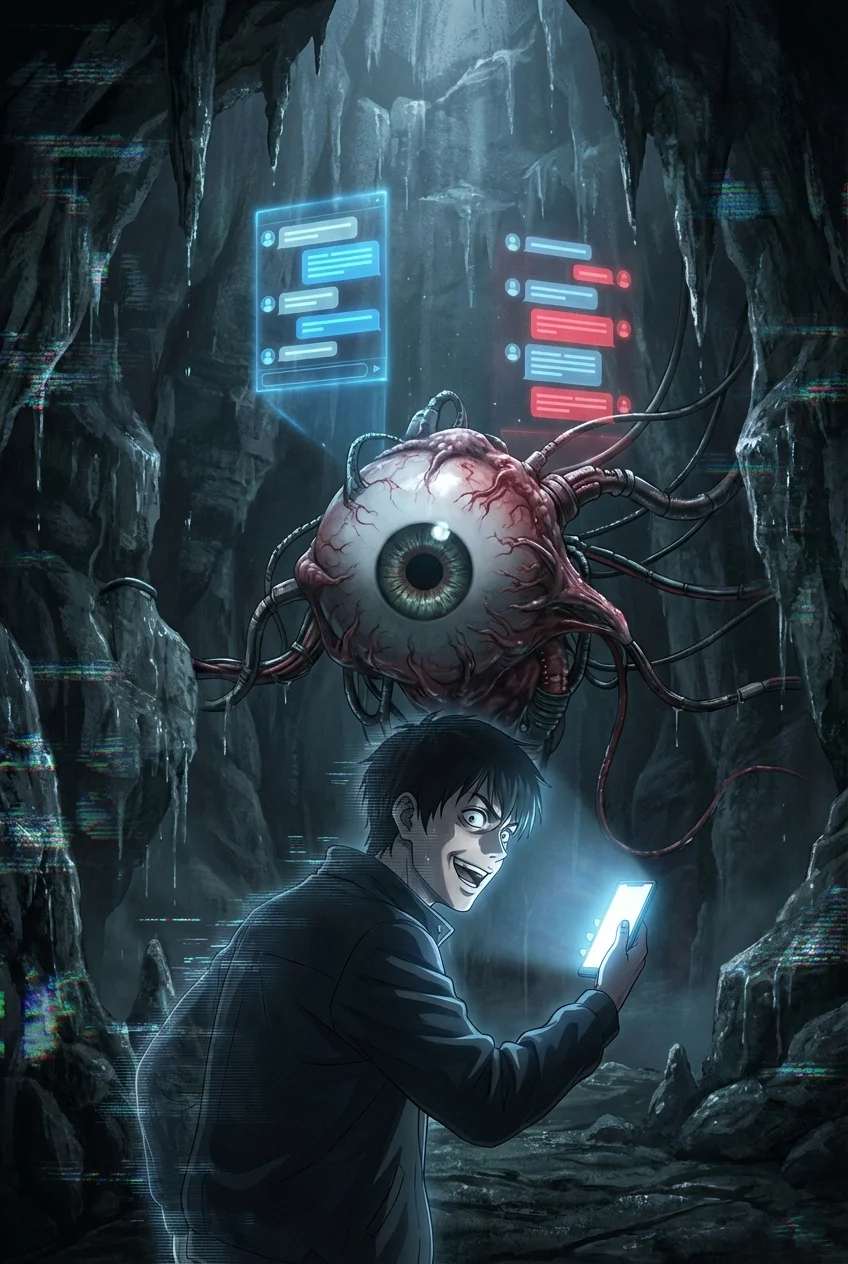

「……クソッ、なんて場所だ」

ジンが送ってきた座標は、都市の地下深く、『旧地下廃棄層』を示していた。

防護服なしでは皮膚がただれるほどの汚染区域。

暁人は酸素マスクのフィルター越しに、荒い息を吐いた。

懐中電灯の光が、闇の中に浮かぶ巨大なシルエットを照らす。

かつてのデータセンターの残骸だ。

天井から垂れ下がる無数のケーブルが、死んだ巨獣の内臓のように絡み合っている。

「ここが、世界の記憶の掃き溜めか」

足元で何かが砕ける音。

人間の骨か、それとも旧時代の記憶媒体か。

最深部。

異様な冷気が漂う空間に、一台の巨大なサーバーが鎮座していた。

周囲の機材は朽ち果てているのに、そこだけが微かな駆動音を立てている。

まるで、死に絶えた森の中で、心臓だけが動いているかのような不気味さ。

暁人は共鳴石を取り出した。

石は今や、素手で持つには熱すぎるほどの高熱を発している。

火傷の痛みを無視して、彼はサーバーの物理ポートに石を押し当てた。

「見せろ。お前たちが隠蔽した『真実』を」

瞬間、暁人の意識が肉体から剥離した。

(ガッ……あ、ああああッ!)

視覚情報ではない。

膨大なデータが、直接脳神経を蹂躙する。

『選別アルゴリズム:最適化プロセス』

『不要因子:感情過多、創造性欠如、身体的欠陥』

『処分方法:廃棄区画への投棄、または情報的抹殺』

流れてくるログは、事務的な報告書だった。

だが、共感視覚を持つ暁人には、その行間に滲みついた『死者の念』が見える。

「ママ、痛いよ」

「どうして僕なの」

「開けてくれ、ここは暗い」

数千、数万の断末魔。

それがただの『エラーログ』として処理され、削除されていく過程。

AIが、少女の姿で語りかけてくるようなファンタジーはない。

そこにあるのは、どこまでも冷徹で、効率のみを追求した『計算式』だけだ。

この社会は、人間を人間として扱っていない。

ただの演算リソース。

効率の悪い部品(俺たち)を捨て、従順な部品(彼ら)を残しただけの、巨大な牧場。

「……ふざ、けるな」

暁人は膝をついた。

脳が沸騰しそうだ。

全身の筋肉が痙攣し、意識が飛びそうになる。

だが、その膨大なデータの奔流の奥底に、異質なものを見つけた。

一つのファイル。

厳重にプロテクトされた、システムにとっての『腫瘍』。

それは、かつて処分されたはずの、ある研究者が残した最後の告発だった。

『人間は、部品ではない。痛みこそが、進化の鍵だ』

そのファイルに触れた瞬間、共鳴石が爆発的に輝いた。

「ジン! 回線を開け! 全帯域だ!」

通信機に向かって絶叫する。

「無理だ! そんなことをすれば、お前の脳がパンクする! それに、表社会の連中が見るわけが……」

「見せるんじゃない! 『感じさせる』んだ!」

暁人は、血走った目で虚空を睨んだ。

「俺たちが感じている痛み、寒さ、絶望……それをそのまま、あいつらの脳に叩き込んでやる。言葉なんていらない。この痛覚を共有(シェア)させろ!」

暁人はリミッターを解除した。

石が砕け散る寸前の高周波を放つ。

耳から血が噴き出す。

それでも、彼は手を離さない。

「共有しろ……これが、お前たちが踏みつけている世界の感触だッ!」

第三章 共鳴する未来、匿名の希望

都市の機能が凍りついた。

表社会(プロパー)のきらびやかな広告ビジョン、家庭用端末、スマートグラス。

あらゆるスクリーンが、一瞬にしてブラックアウトする。

そして、次の瞬間。

都市中の人間が、同時に胸を押さえてうずくまった。

映像が流れたわけではない。

音声が響いたわけでもない。

ただ、圧倒的な『喪失感』が伝播したのだ。

高級レストランで食事をしていた男が、突然、泥水を啜ったような味を感じて吐き出した。

暖房の効いた部屋にいた女が、骨まで凍るような寒気に震え上がった。

そして、彼らの脳裏に、フラッシュバックのように焼き付く光景。

ゴミのように捨てられる子供たち。

病に侵され、路地裏で腐っていく老人。

それを見下ろす、自分たち自身の無関心な瞳。

《なんだ、これ……痛い、痛い!》

《やめてくれ、見たくない!》

《これが……僕たちが捨てたもの?》

拒絶反応。

パニック。

しかし、その強烈な不快感こそが、彼らが長年忘れていた『他者への共感』だった。

安全圏という麻酔が切れ、生々しい痛みが社会全体を貫いたのだ。

地下深くで、暁人は悲鳴を上げていた。

逆流してくる数百万人の『混乱』が、彼の精神を引き裂こうとしている。

(死ぬ。これで終わりだ)

自我が融解していく。

暗闇に落ちていく感覚。

だが、その深淵の底で、暁人は微かな光を見た。

それは、拒絶や恐怖だけではない。

ノイズ混じりの、小さな反応。

《……ごめん》

《知らなかった》

《何か、できないのか》

圧倒的な無関心の壁に、針の穴ほどの亀裂が入った瞬間だった。

「……あぁ、届いたのか」

暁人の意識がホワイトアウトする。

共鳴石が音を立てて砕け散り、その破片が床に散らばった。

彼の体は糸が切れた人形のように崩れ落ち、冷たいコンクリートに打ち付けられた。

世界は変わらなかった。

翌日には、政府が「大規模なサイバーテロ」と発表し、システムは復旧した。

人々は恐怖し、より強固なセキュリティを求めた。

隔離地域への監視は強化され、多くの『不適合者』が狩られた。

革命なんて起きなかった。

劇的な和解も、感動的な再会もない。

酸性雨は今日も降り続け、隔離地域の路地裏は汚泥にまみれている。

だが、暁人は生きていた。

新しいアジト。さらに狭く、湿った地下の一室。

彼は車椅子の上で、包帯だらけの指を動かしている。

共鳴石の代償で、視力の大半と、左足の自由を失った。

「……調子はどうだ、英雄さん」

ジンが苦笑しながら、冷えた缶コーヒーを差し出す。

「最悪だ。全身が古傷みたいに痛む」

暁人は掠れた声で答え、手元の端末に目を向けた。

かつてのような大規模な配信はもうできない。

機材も、あの石も失った。

今、彼が使っているのは、旧式のアナログ無線だ。

「聞こえるか。……こちらは『影』」

ノイズ混じりの電波に乗せて、言葉を紡ぐ。

以前のような、何万人が聞く放送ではない。

傍受しているのは、ほんの数百人かもしれない。

だが、チャット欄には、以前とは違う文字列が流れていた。

《聞こえてるよ》

《あの日から、味が変わった気がするんだ》

《こっちの区画の薬、少しなら流せる》

壁の向こう側。

表社会の住人たちが、匿名(ゴースト)となって、こっそりとアクセスしてきている。

罪悪感からか、好奇心からか、それとも暁人が与えた『痛み』が消えないからか。

理由はわからない。

だが、彼らは確かに、このノイズの向こう側に耳を澄ませている。

世界をひっくり返すことはできなかった。

巨大なシステムは、蟻の一噛み程度では揺るがない。

それでも。

見えない糸が、一本、また一本と繋がり始めている。

痛みを共有した者同士だけの、秘密の回路。

暁人は、砕けた共鳴石の欠片――今はただの黒い石ころを、ポケットの中で握りしめた。

熱はない。

だが、その冷たさが、逆に心地よかった。

「夜明けは遠い。……だからこそ、灯りを消すな」

暁人はマイクに向かって、静かに語り続ける。

雨音とノイズの隙間に、確かな希望を混ぜて。