第一章 透明人間の憂鬱

「影山、お前また気配を消してたのか」

部長の声に、心臓が嫌な音を立てて跳ねた。

顔を上げると、眉間に皺を寄せた部長の頭上に、淀んだ灰色の数字が浮かんでいる。

『315』

昨日より5ポイント下落。

昨晩の接待ゴルフでOBを連発したのだろう。

この世界は、残酷なほど数値でできている。

評価、売上、フォロワー数。

人の価値はすべて可視化され、頭上に『アウラ値』として曝け出される。

「すみません、コピー機のトーンを調整していました」

私は壁と同化するように、息を潜めて答えた。

ベージュのカーディガンに、存在感のない黒縁メガネ。

私の頭上に浮かぶ数値は、いつだって『0』だ。

エラーでも故障でもない。

完全なる、無。

「芸能局の九条が呼んでる。今すぐ最上階の第1スタジオへ行け」

フロアが一瞬、水を打ったように静まり返った。

九条 蓮。

彼が手掛けたアーティストは、一夜にして時代の寵児となる。

だが、その制作現場は「処刑場」とも呼ばれていた。

才能のない者は、彼のアウラに焼かれて精神を病むという噂だ。

「……人違いでは?」

「『一番影の薄い奴を寄越せ』との仰せだ。お前以外に誰がいる」

逃げ場はなかった。

私は胃の腑に溜まる鉛のような重みを感じながら、エレベーターのボタンを押した。

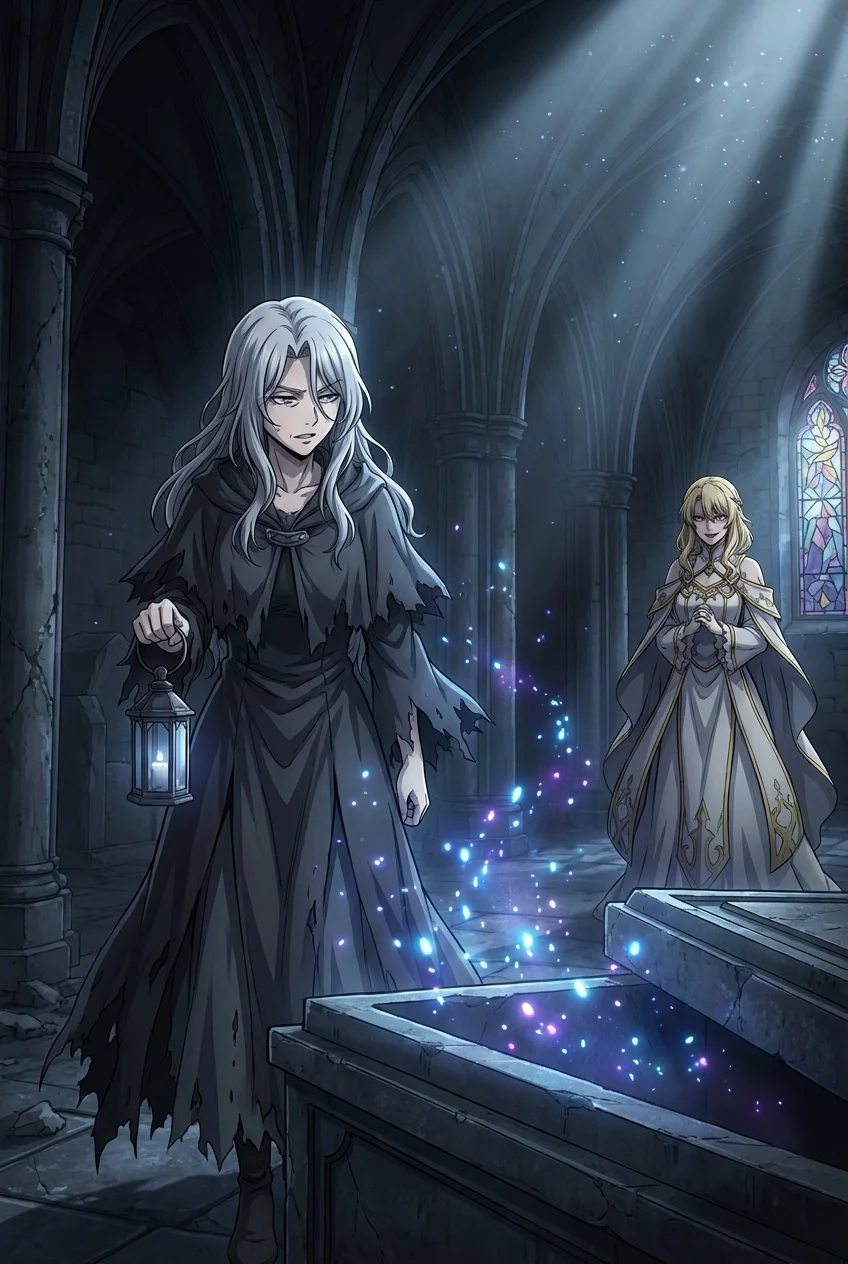

最上階の廊下は、異様なほど静かだった。

第1スタジオの防音扉。

その分厚い鉄の塊の向こうから、地響きのようなピアノの音が漏れている。

意を決してドアノブを回した。

瞬間、肌を刺すような冷気と、甘く重たい煙草の香りが鼻腔を侵略する。

広大なスタジオの中央。

グランドピアノに向かう男の背中があった。

男が鍵盤に指を叩きつけるたび、空気が物理的な圧力を伴って震える。

旋律ではない。

それは、音による暴力だった。

「……遅い」

演奏が唐突に止む。

男がゆっくりと振り返った。

サングラス越しの視線が、物理的な熱を持って私の肌を焦がす。

彼の背後には、数値などというチャチな枠に収まりきらない、黄金の嵐が渦巻いていた。

「そこに立っているのか? 気配がなさすぎて、幽霊かと思ったぞ」

「……影山、です」

「知っている。数値『0』の女」

九条はピアノから立ち上がり、獲物を狩る肉食獣の歩調で私に近づいてきた。

息ができない。

圧倒的な『個』の強さに、私の希薄な存在が吹き飛ばされそうになる。

「単刀直入に言う。お前のその特異体質が必要だ」

彼は懐から、封筒を取り出した。

焦げ臭い。

まるで火事場から拾ってきたような匂いがする。

「開けろ」

命じられるまま、私は震える指で封筒を開いた。

中から出てきたのは、一枚の古びた五線譜。

端は炭化し、ボロボロに崩れ落ちそうだ。

「これは……」

「伝説のアイドルユニット『オーロラ』。彼女たちが解散前夜に残した、未発表のラストソングだ」

喉が鳴った。

数年前、人気絶頂の中で突如として空中分解した伝説のグループ。

その遺物が、なぜここに。

「譜面を見ろ。サビの部分だ」

視線を落とす。

そこには、異常な光景があった。

音符がない。

いや、違う。

インクが乗らないのだ。

サビの八小節だけが、雪原のように真っ白に漂白されている。

「見えないだろう? 普通の人間には、ただの白紙に見える」

九条が私の耳元で囁く。

「だが、お前の眼なら見えるはずだ。この空白が、何を拒絶しているのか」

私は唾を飲み込み、その「白」を凝視した。

ただの紙じゃない。

網膜が焼けるような錯覚。

「……うっ」

吐き気が込み上げた。

視界が歪む。

白い紙の奥から、何かが「溢れ出して」いる。

第二章 眩しすぎる空白

「何が見える」

九条の声は、尋問のようだった。

私は口元を抑えながら、よろめくように後ずさった。

白い紙の表面で、凄まじい色の奔流が渦を巻いている。

「色が……喧嘩しています」

「ほう」

「赤、青、黄色……。混ざり合って、互いを食い合って……光が強すぎて、白飛びしているんです」

私の言葉に、九条が口角を吊り上げた。

凶暴な笑みだった。

「正解だ。やはり、お前は『視える』か」

彼はサングラスを外し、黄金に燃える瞳で私を射抜いた。

「世間の連中は『オーロラ』を、仲の良い奇跡のグループだと崇めた。だが実態は違う。彼女たちは互いに激しく嫉妬し、憎み、それでもなお、誰よりも互いを求めていた」

再び、楽譜に目を落とす。

今度は耳鳴りがした。

キーンという金属音と共に、幻影が脳内にフラッシュバックする。

楽屋の鏡に投げつけられた口紅。

引き裂かれた衣装のレース。

涙で滲んだマイク。

『私が一番よ』

『あんたさえいなければ』

『行かないで』

『私を見て!』

「ぐっ……!」

私は膝をついた。

感情の質量が重すぎる。

これは音楽じゃない。

少女たちの魂が、出口を求めて悲鳴を上げているのだ。

誰もが主役になろうとして、全員で同時に叫んだ結果、音が飽和して消滅してしまった。

「歴代の作曲家たちは、この空白を埋めようとして発狂した。彼女たちの『エゴ』という名の熱量に耐えられなかったんだ」

九条が私の前にしゃがみ込む。

「だが、お前は違う。アウラ値『0』。何色にも染まらない、完全なる透明。お前だけが、この熱に焼かれずに触れられる」

「無理です……!」

私は首を横に振った。

「私には才能なんてありません。ただ影が薄いだけの、事務員です。こんな……化け物みたいな感情、受け止めきれません」

「受け止めるな」

九条が私の胸倉を掴み、無理やり立たせた。

「流すんだ。お前はプリズムになれ」

「プリズム……?」

「透明だからこそ、光を屈折させられる。バラバラに暴れる光を整理し、あるべき場所へ導くんだ。書こうとするな。調律しろ」

彼は私の胸ポケットから、百円のボールペンを抜き取り、私の手に握らせた。

冷たいプラスチックの感触。

それが、唯一の命綱に思えた。

「やってみろ。お前の『0』は、虚無じゃない。無限の受容体だ」

手のひらに汗が滲む。

ペンの先を、空白の五線譜に向ける。

指先が熱い。

火傷しそうなほどの熱風が、紙面から吹き荒れている。

普通の人間なら、ここで自我を焼き尽くされるだろう。

けれど不思議と、恐怖は薄れていった。

私には、守るべきプライドがない。

誇示すべき色もない。

だから、どれほど強烈な赤や青が襲ってきても、私はただ「そこにある」ことができる。

――ああ、そうか。

私は空っぽなんじゃない。

誰かの輝きを通すための、窓だったんだ。

視界がクリアになる。

絡まり合った感情の糸が、一本ずつ解けていくのが見えた。

赤い嫉妬は、情熱の旋律へ。

青い絶望は、深淵なベースラインへ。

「書きません」

私はペンを構えた。

震えは、もう止まっていた。

「……繋ぎます」

ペン先が紙に触れる。

ジュッ、と音がした気がした。

第三章 影が導く光

ペンが走る。

それは作曲というより、外科手術に近かった。

衝突する音と音の間に、極薄の「無」を滑り込ませる。

私の透明なアウラを緩衝材にして、殺し合う音たちを、共鳴する位置へとずらしていく。

(ここは、譲らないで)

(ここでは、沈黙こそが歌になる)

(叫ばなくていい。その涙が最高音だ)

脳内で、少女たちの亡霊が暴れ回る。

鼓膜が破れそうなほどの絶叫。

けれど私は、淡々とペンを動かし続けた。

泥沼を這うような低音には、ライムグリーンの装飾音を添えて救い上げる。

ガラスが粉々に砕け散るような高音には、ベルベットのような漆黒の休符を敷く。

「……信じられん」

背後で、九条が息を呑む気配がした。

私の手は止まらない。

インクが滲むたび、スタジオの空気が変質していく。

乾燥した空気が、瑞々しい湿り気を帯びていく。

それは嵐の前の静けさではなく、嵐そのものを手懐けるような感覚。

最後の小節。

全員がユニゾンで歌うはずだった、崩壊の場所。

私はそこに、たった一つの音符を置いた。

誰の声でもない、全ての音が重なって初めて生まれる、透明な和音。

「できた……」

ペンを置いた瞬間。

五線譜から、目も眩むような閃光が迸った。

「うおっ!?」

九条が腕で顔を覆う。

スタジオの照明が明滅し、グランドピアノが共鳴して、誰かいないはずの鍵盤がひとりでに沈んだ。

ジャァァァァン――!

空気が振動する。

聞こえる。

これは、ただの歌じゃない。

互いの喉元にナイフを突きつけながら、それでも手を離さなかった少女たちの、血塗れの絆の音。

不協和音ギリギリのスリリングな緊張感が、奇跡的なバランスで「調和」している。

光が収束し、静寂が戻る。

完成した楽譜からは、白い湯気が立ち上っていた。

「……美しい」

九条が、夢遊病者のようにピアノへ歩み寄った。

震える指で、私が書いた旋律を弾く。

一音、また一音。

そのたびに、かつての『オーロラ』の姿が――傷だらけで笑い合う少女たちの幻影が、スタジオの空中に浮かび上がっては消えた。

「これが、彼女たちが本当に鳴らしたかった音……」

九条の頬を、一筋の涙が伝っていた。

あの傲慢で攻撃的だった黄金のアウラが、今は穏やかな凪のように澄み渡っている。

彼はピアノから手を離し、ゆっくりと私に向き直った。

「影山」

初めて、彼が私という人間を直視した気がした。

「礼を言う。お前が、彼女たちを成仏させてくれた」

「いいえ」

私は首を振った。

眼鏡の位置を直す。いつもの、地味な私に戻る儀式。

「私はただ、交通整理をしただけです。輝いているのは、彼女たちですから」

ふと、スタジオのガラスに映る自分の姿を見た。

そこには相変わらず、色のない女が立っている。

頭上の数値は『0』。

けれど、そのゼロはもう、空虚な穴には見えなかった。

あらゆる光を通し、束ね、遠くへ飛ばすための『レンズ』の証。

「影山、俺と組め」

九条が言った。

その声には、以前のような威圧感はなく、同志への敬意が滲んでいた。

「世界にはまだ、自分の色が強すぎて溺れている才能が山ほどいる。そいつらを救えるのは、俺のプロデュースと……お前の『透明な翻訳』だけだ」

彼は右手を差し出した。

熱を持った、分厚い手。

「表舞台には出さん。一生、日陰者だ。それでもいいか?」

試すような視線。

私は小さく笑った。

初めて、心から笑えた気がした。

「望むところです。スポットライトの中では、光の色が見えなくなってしまいますから」

私はその手を握り返した。

熱い。

けれど、もう火傷はしない。

私のアウラ値は『0』。

何者にもなれない、何色にも染まらない。

だからこそ、私はどんな色の物語でも紡ぎ出せる。

「さあ、次の原石(モンスター)はどこですか? プロデューサー」

私の問いに、九条は凶悪で、とびきり楽しそうな笑みを返した。

これが、最強の「影」と「光」が手を組んだ瞬間のこと。

私たちの物語は、まだ始まったばかりだ。