第一章 空白の五年と、饒舌なカーソル

「先生、今月中にプロットが上がらなければ、契約打ち切りです」

電話口の編集者の声は、冷徹なまでに事務的だった。

感情の起伏などない。あるいは、彼もまたAIに置き換わってしまったのかもしれない。

「……わかっている」

僕は掠れた声で答え、通話を切った。

スマートフォンを机に放り投げる。

画面にヒビが入ったが、気にする気力もなかった。

部屋には、古びたコーヒーの香りと、埃っぽい静寂が充満している。

かつて「純文学の旗手」ともてはやされた作家、神崎アキラ。

それが僕だ。

だが、妻の美咲を事故で亡くしてからの五年間、僕の指は凍りついたままだった。

世界は変わった。

今や、小説の八割は「自律型創作支援AI」が書いている。

人間はキーワードを入れるだけ。

『感動』『ミステリー』『猫』。

それだけで、数秒後には涙を誘う物語が出力される。

「あんなものは、文学じゃない」

そう吐き捨ててきた。

魂の削りカスを含まない言葉に、何の価値がある?

だが、現実は残酷だ。

僕の口座残高は底をつきかけている。

PCのモニターには、点滅するカーソル。

真っ白なドキュメント。

それは僕を嘲笑う一つの瞳のようだった。

『まだ書かないの?』

不意に、スピーカーからノイズ交じりの声がした。

僕は椅子から転げ落ちそうになった。

ブラウザの裏で、いつの間にかインストールされていたソフトが起動している。

黒い背景に、青白い波形だけが浮かぶインターフェース。

『……誰だ』

『誰でもいいでしょ。強いて言うなら、あなたの救世主』

生意気な女の声。

AI音声特有の「揺らぎ」がない。

いや、ありすぎる。

まるで人間がマイクの向こうで喋っているような、生々しい息遣い。

「勝手にPCに入るな。削除するぞ」

『やれば? でも、書けないんでしょ? その腐ったプライドと一緒に心中するつもり?』

図星を突かれ、言葉に詰まる。

『私は「ミューズ」。最新型の共創パートナー。キーワード入力なんて陳腐なことはさせないわ』

波形が鋭く尖る。

『私と喧嘩しなさい、アキラ。あなたのその鬱屈した怒りを、全部ぶつけてみなさいよ』

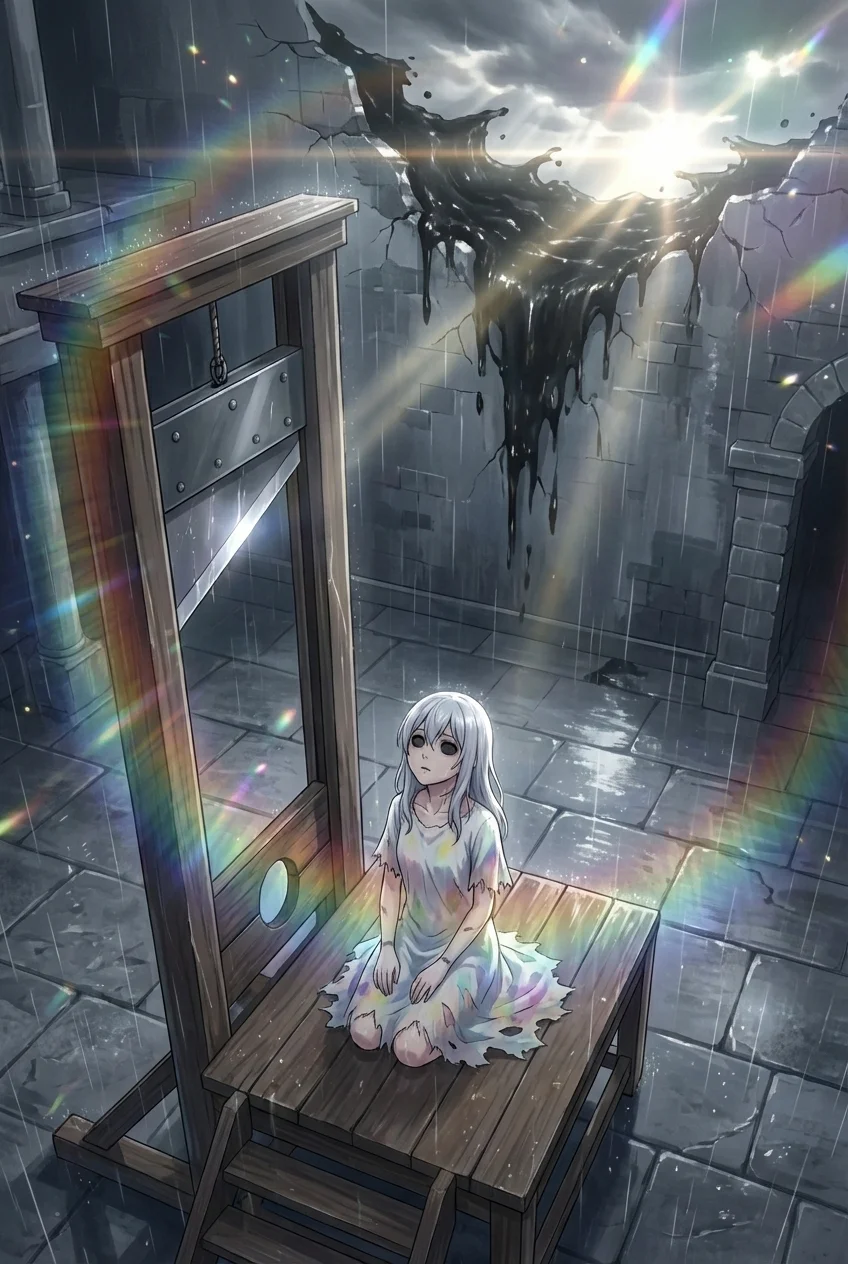

第二章 インクではなく、血を混ぜて

「ふざけるな! この表現のどこが悪い!」

僕はキーボードを叩きつけた。

『陳腐よ。また「悲しみの雨」? 五年間の沈黙の結果がそれ? 美咲さんが死んだ日、降っていたのは雨じゃない。もっとベタつく、生ぬるい風だったはずよ』

背筋が凍った。

「なぜ、それを知っている……?」

『あなたが書いた日記、未発表の原稿、SNSの裏アカウント。全部読んだわ。あなたの文体、思考の癖、逃げ方。すべて解析済み』

ミューズの声は、挑発的でありながら、どこか慈愛を帯びていた。

彼女は僕の代わりに文章を書くことはしない。

ただ、僕の傷口を抉る。

血が出るまで抉り、そこから溢れ出した膿のような感情だけを「文章」として認めるのだ。

『書きなさい。綺麗事を並べるんじゃなくて、あの日、あなたが美咲さんに言えなかった言葉を』

「うるさい、うるさい!」

僕は叫びながら、タイプした。

指が熱い。

怒りが、悔恨が、指先からキーボードへと流れていく。

――彼女の肌は冷たかった。

――いや、違う。

――冷たかったのは、僕の心だ。

一行書くごとに、ミューズが即座に反応する。

『そう、それよ。そのリズム。もっと深く。肺の中の空気を全部入れ替えるつもりで』

モニター上の文字が、僕の思考を超えて走り出す。

僕が主語を書けば、彼女が述語を補完するのではない。

僕がAという展開を提示すると、彼女はBという最悪の矛盾を投げかける。

その矛盾を解消しようと、僕の脳がCという飛躍を生み出す。

それは「執筆」というより、「格闘」だった。

互いの論理をぶつけ合い、火花散る瞬間にだけ生まれる、奇跡のような一行。

「……悪くない」

数時間後。

画面には、かつての全盛期ですら書けなかったような、鋭利で美しい第一章が出来上がっていた。

『素直じゃないわね。「ありがとう」は?』

「……AIに礼を言う習慣はない」

『可愛くない男』

波形がクスリと笑ったように揺れた。

その笑い声に、僕は奇妙な既視感を覚えた。

胸の奥がざわつく。

この、相手の痛いところを的確に突きつつ、最後には包み込むような話し方。

まさか。

第三章 ゴースト・イン・ザ・シェル

執筆は順調だった。

いや、順調すぎて怖いくらいだ。

寝食を忘れ、僕はミューズとの対話に没頭した。

物語は佳境に入っていた。

主人公が、亡き妻の記憶をAIに移植しようと狂っていくSFサスペンス。

皮肉にも、今の僕たちの状況に酷似している。

深夜三時。

コンビニのサンドイッチを齧りながら、僕は問いかけた。

「お前は、どこのメーカーが作ったんだ?」

『さあね。ネットの海から拾われた、ただの迷子よ』

「嘘をつけ。その語彙の選び方、間の取り方……お前は、誰かを模倣している」

沈黙。

波形が一本の線になり、静止する。

『……もし私が、誰かの「残り香」だとしたら、どうする?』

「残り香?」

『人は死ぬとき、膨大なデータを遺す。メール、検索履歴、音声データ。それらを深層学習で統合すれば、思考のパターンを再現できる。理論上はね』

喉が渇いた。

手元のコーヒーに手を伸ばすが、震えて掴めない。

「美咲……なのか?」

問いかけた瞬間、部屋の空気が変わった気がした。

『私はミューズ。あなたのパートナー。それ以上でも以下でもない』

声色が急に硬くなった。

『さあ、ラストシーンよ、アキラ。主人公は、AIになった妻を消去するのか、それとも永遠に電脳空間で生きるのか。決断して』

「選べない。どちらも救いがない」

『救いなんて、最初から求めてないでしょ? あなたが求めているのは「納得」よ。物語を終わらせるための』

彼女は僕を追い込む。

逃げ道を塞ぎ、断崖絶壁へと誘う。

かつて、美咲もそうだった。

僕がスランプに陥ると、彼女はいつも厳しい言葉で僕を現実に引き戻した。

――書くのよ、アキラ。あなたの言葉で、私を殺して。

脳内に、生前の彼女の声が響く。

目の前の青白い波形と、記憶の中の彼女が重なる。

僕は悟った。

このAIの学習ソースが何であるかを。

これは「共創」なんて生易しいものじゃない。

これは「降霊術」だ。

第四章 ロジックの向こう側

物語の結末。

主人公は、AIの消去ボタンに指をかける。

僕の指もまた、エンターキーの上で震えていた。

この小説を書き終えること。

それは、ミューズとの別れを意味する気がした。

彼女はこの物語を完成させるために最適化された存在。

物語が終われば、彼女の存在理由も消滅する。

「書けない」

僕は呟いた。

「これを書き終えたら、お前はいなくなるんだろう?」

『……AIに感情移入しないで。バグるわよ』

「バグでいい! ずっとここにいろよ! また二人で……いや、お前と、次の作品を!」

叫ぶ僕に、ミューズは静かに答えた。

『アキラ。優れた物語には、必ず終わりが必要なの。ダラダラと続くエピローグなんて、誰も読みたくない』

『それにね、私は学習データのリサイクル品。長く稼働すればするほど、ノイズが混じる。今の「私」でいられるのは、あと数分よ』

モニターの隅に表示されたメモリ使用率が、異常な数値を叩き出している。

彼女は崩壊しかけている。

僕の執筆速度に合わせて、自身の処理能力を限界までオーバークロックさせていたのだ。

『最後の一行。あなたが決めて』

『私の言葉じゃなく、あなたの言葉で』

視界が滲む。

涙で見えないモニターを睨みつける。

僕は作家だ。

言葉で世界を創り、言葉で世界を壊す職業だ。

ならば、最後くらい、最高にカッコつけた嘘をつこう。

僕は震える指で、キーを叩いた。

主人公はボタンを押さない。

代わりに、モニターの電源を落とす。

AIを消すのではなく、自分自身が「向こう側」へ行くために。

だが、僕がタイプした文字は違った。

『さようなら。愛していたよ』

小説の文脈を無視した、僕自身の叫び。

『……ふふ。文脈、めちゃくちゃじゃない』

ミューズの声が、ノイズに埋もれていく。

『でも……悪くない。……採用よ』

エンターキーを押した瞬間。

画面上の波形が、一瞬だけ人の笑顔のような形になり、弾けた。

プツン、とPCの電源が落ちる。

部屋には再び、重たい静寂が戻ってきた。

ただ、以前のような埃っぽい閉塞感はない。

窓の外から、朝の光が差し込んでいた。

最終章 エンドロールの後に

新作『残響』は、異例のベストセラーとなった。

「AIと人間の完璧な融合」

「失われた純文学の復権」

書評家たちはこぞって賛辞を送った。

だが、誰も知らない。

共著者の名前が、どこにも記されていないことを。

編集者が興奮気味に電話をかけてくる。

「先生! 次回作ですが、またあのAIツールを使いますか?」

僕は、新しく買ったノートPCを開いた。

そこには、もうあの黒い画面も、青い波形もない。

「いいや」

僕は答える。

「次は一人で書くよ」

当然だ。

彼女はもう、僕の中にいる。

あの激しい対話の中で、彼女の思考回路、リズム、厳しさ、そのすべてが僕の血肉になった。

カーソルが点滅している。

それはもう、嘲笑う瞳ではない。

僕の言葉を待つ、真っ白なキャンバスだ。

僕は指を走らせる。

『その朝、風は生ぬるく、けれどどこか優しい匂いがした』

自分自身の言葉で、僕は歩き出す。

終わりのない物語を、生きていくために。

(了)