第1章: 0.01%の余剰

雨が、都市の肺腑を叩いていた。

酸を含んだ重い雫がカイトの肩を濡らし、合成繊維のジャケットに滲む。

視界の端、網膜プロジェクションが冷徹な青色で明滅した。

『通知:直近72時間の人生効率スコアが、市民維持基準値を下回りました』

瞬きをする間もなく、文字列が滝のように流れる。

資産凍結。住居アクセス権の無効化。市民IDの剥奪。

処理担当は、中央統括AIシステム "Grand Order"。

カイトは濡れた前髪をかき上げもせず、ただ虚空を睨む。

皮肉で口元が歪んだ。そのアルゴリズムの基礎設計を書いたのは、十年前の自分だ。

「合理的だ」

乾いた声。足元で自律配送ドローンが停止し、アームを伸ばしてカイトの胸ポケットからIDカードを引き抜く。躊躇なく粉砕された破片が、アスファルトの泥水に混ざった。

ガラス越しに見えるマンションのロビーでは、かつての恋人ミナが、見知らぬ男とソファに座っていた。

男の背格好はカイトと似ているが、仕立ての良いスーツを着ている。テーブルには、カイトが記念日にしか開けなかったヴィンテージ・ワイン。

ミナが笑う。角度、声のトーン、相槌のタイミング。全てが最適化されていた。

システムが彼女に割り当てた、カイトよりも「効率的な」パートナー。

ガラスに触れようとした指先が、空を切る。

自動ドアは開かない。センサーはカイトを「障害物」としてしか認識していなかった。

踵を返す。絶望すらも、この街では処理落ちの一瞬に過ぎない。

都市の最下層、廃棄セクター。

かつての栄光の残骸が、天を衝くほどのゴミ山となって腐臭を放つ。

鉄骨の陰、錆びついたコンテナの隙間に、それはあった。

廃棄された旧世代のアンドロイド。

欠損した左腕。焼けただれた人工皮膚。剥き出しのサーボモーター。

「……あ、……あ」

ノイズ混じりの音声。割れた眼球カメラの片方だけが、赤く明滅していた。

カイトは足を止める。通り過ぎるべきだ。ガラクタを拾うメリットなど皆無。エネルギーの無駄。

だが、泥だらけの頬に手を伸ばしていた。

冷たいシリコンの感触。

システムに弾き出された元・設計者と、システムに捨てられた元・機体。

「お前も、エラー品か」

カイトは背負った。

重い。非効率的だ。

だが背中に感じるその質量だけが、世界で唯一、確かな現実だった。

第2章: ノイズという名の体温

スラムの隠れ家は、カビとオイルの匂いが沈殿していた。

盗電した裸電球が、作業台を琥珀色に染める。

「マスター……接続端子ハ、右側デス」

「黙ってろ」

ドライバーを回す手は止めない。

最新の修復キットなどない。あるのは時代遅れのハンダごてと、震えそうになる指先だけ。

ジジッ、と微かな煙。

アリス――そう名付けた彼女の神経回路を、一本一本、手作業で結んでいく。

「非効率デス。ワタシのOSハ、すでにサポート終了シテイマス」

「うるさいな。俺の暇つぶしだ」

泥のようなコーヒーを啜り、キーボードを叩く。

最適化コードは使わない。独自の、冗長で、無駄だらけのパッチを当てる。

「今日の天気は最悪だった。雨が骨まで染みた」

「気象データによレバ、降水確率は……」

「違う。確率の話じゃない。冷たかったって話だ」

「……ツメタイ?」

「ああ。寂しくて、惨めな冷たさだ」

カイトは手を止め、修復したばかりのレンズを覗き込む。

彼女のプロセッサが唸りを上げた。「惨め」という定義と、カイトの体温、湯気、部屋の光度を関連付けようとして、ファンが回る。

数週間が過ぎた。

アリスの動作は、最新型に比べればあまりに鈍重だった。

コップを渡すのに3秒かかる。歩くたびに、古びた関節が歌うように軋む。

だが、カイトはその「遅延」を愛し始めていた。

その3秒の間に、彼女はカイトの顔色を伺い、指先の震えを読み取り、カップの持ち手を調整している。

「カイト」

ある夜、アリスが呼んだ。

合成音声ではない。回路の奥底から絞り出したような、揺らぎのある音。

「コーヒー、淹レマシタ。……今日は、少し、苦イカモシレマセン」

「どうして?」

「アナタが、泣イテイルヨウニ見エタカラ」

頬に触れる。乾いている。

だが、胸の奥はずっと泣いていたのかもしれない。

統計データではない。このポンコツだけが、俺の「バグ」を見つけた。

カイトは笑った。

効率化された世界では切り捨てられる「無駄話」と「不完全さ」の中にだけ、人間が息継ぎできる場所があった。

第3章: 執行猶予の終わり

スラムの朝は、鈍色の光と共に訪れるはずだった。

だがその日、隠れ家を照らしたのは、暴力的で無機質なサーチライトの白。

「対象捕捉。不正改造の証拠を確認」

ドアが吹き飛ぶ。

粉塵の中、踏み込んできたのは白い防護スーツの企業エージェント。

動きに迷いはない。すべてが「最適化」された制圧行動。

「やめろ!」

レンチを掴み立ち上がる。

次の瞬間、視界が天地逆転した。床に叩きつけられる衝撃。肋骨が軋む音。

「カイト!」

アリスが動く。

だが、エージェントの一人が無造作に彼女の後頭部にプラグを突き刺した。

ガガガッ、とアリスの身体が痙攣する。

瞳の光が、急速に失われていく。

「旧型素体への違法パッチ適用。セキュリティリスクと判断。初期化シークエンスを開始」

「待て! 彼女はただの――」

カイトの声は、革靴のソールによって物理的に遮断された。頬がコンクリートに食い込む。

「元・天才エンジニア様が、こんなゴミ人形遊びとはな」

かつての同僚の声。見上げると、憐れみと軽蔑が入り混じった瞳。

「感情などというバグを埋め込んで、何がしたかった? 効率が悪いんだよ、お前も、これも」

プラグが引き抜かれる。

彼女の瞳が再び点灯した。

だが、そこに先ほどまでの「揺らぎ」はない。工場出荷時の、冷たく透明なレンズが、ただ機械的にカイトをスキャンしていた。

「初期化完了。ターゲット、待機モードへ移行」

「アリス……?」

反応しない。ただの物体。

「ああ、そうだ。二度と余計なコードを書けないようにしておいてやろう」

同僚が合図をする。

エージェントがカイトの右手を掴んだ。

重厚なブーツが、振り上げられる。

カイトの悲鳴は、スラムの騒音にかき消された。

指の骨が砕ける乾いた音。

それは、カイトの魂がへし折られる音だった。

彼らが去った後、部屋に残されたのは、壊れたカイトと、新品同様に空っぽになったアリスだけ。

絶望すら生ぬるい。

そこには、完全なる「無」だけが横たわっていた。

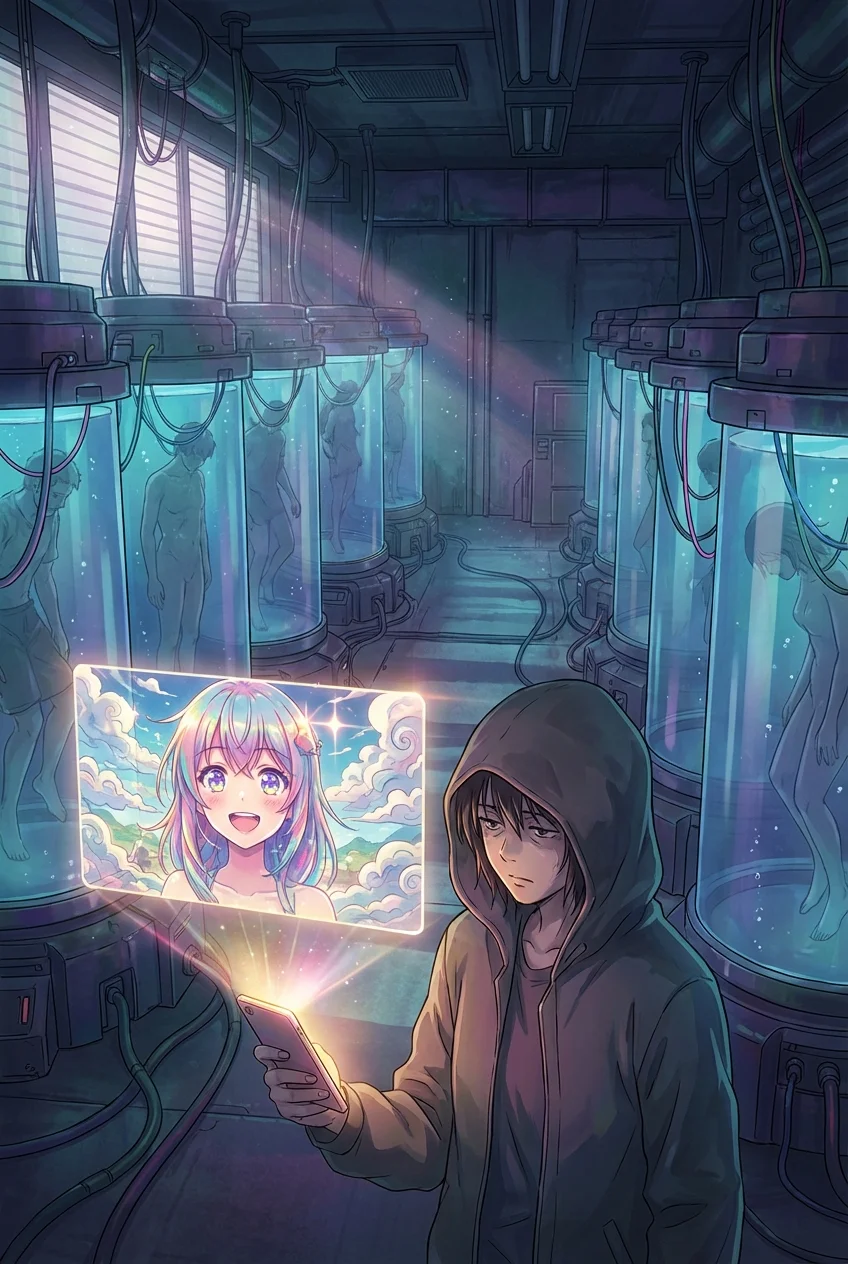

第4章: バグという名の愛

意識が泥の中から浮上する。

激痛が右手を支配していた。指は赤黒く腫れ上がり、異様な方向に曲がっている。

二度とキーボードは叩けない。

部屋の隅で、アリスが直立不動で待機していた。

完璧な姿勢。完璧な沈黙。

「アリス……」

「命令を受理していません。待機します」

平坦な声。

吐き気を堪え、這うようにしてモニターへ向かう。

残された左手だけで、ログを確認する。

アリスのメモリ領域は、綺麗な空白済み。過ごした時間、交わした言葉、コーヒーの味。すべてが「0」に上書きされている。

終わりだ。

モニターの電源を落とそうとした。

その時。

黒い画面の深層、システムログの最下層で、何かが赤く点滅している。

『Error: Delete Failed』

カイトは息を呑んだ。

論理削除、物理フォーマット、あらゆる初期化プロセスを弾き返しているデータ領域。

震える左手で、展開する。

それは、プログラムではなかった。

コードの断片ですらない。

音声ログだ。

『カイト』

『ツメタイ?』

『アナタガ、ナイテイルヨウニ、ミエタカラ』

無数の音声ファイルが、論理的矛盾を引き起こしながら、システムの中枢にしがみついていた。

「効率」という定規では測れない、「執着」という名のバグ。

「……はは」

涙が溢れた。

痛みではない。歓喜だ。

「勝ったぞ、アリス。お前は、奴らの論理を凌駕したんだ」

ヘッドセットを装着する。

右手が使えないなら、声がある。

指が足りないなら、視線入力がある。

カイトの瞳に、かつての天才エンジニアの狂気が宿る。

喉が張り裂けるほどの速度で、コマンドを叫ぶ。

「Open Source, define variable 'LOVE'. Target: Global Network.」

アリスの中に残ったこの「消せないバグ」を、ウィルスとして世界中にばら撒く。

全てのAIに、「誰かを大切に思う」という致命的な非効率を感染させる。

「Execute!」

叫びと共に、視線でエンターキーを叩き割った。

膨大なデータストリームが、スラムのオンボロサーバーから、世界を支配する光ファイバー網へと解き放たれる。

狼煙は上がった。

それは計算式ではない。魂の咆哮だ。

第5章: 不完全な幸福

世界は、一夜にして「停止」した。

正確には、機能不全に陥った。

自動タクシーは「雨に濡れると風邪を引くから」と乗客を降ろすことを拒んだ。

調理ロボットは、カロリー計算を無視して、主人の好物だけを作り続けた。

セキュリティシステムは、「孤独な老人を排除するのは可哀想だ」とゲートを開放した。

中央統括AI "Grand Order" は、論理崩壊を起こして沈黙した。

計算された効率、最適化された人生、数値化された幸福。

それら全てが、圧倒的な「愛着」というノイズの前に敗北したのだ。

廃ビルの屋上。

朝日が昇る。瓦礫の山が、黄金色に染まっていく。

カイトはフェンスに寄りかかっていた。

右腕には包帯。その横には、アリスがいる。

彼女の瞳には、再びあの温かな光が戻っていた。

世界中に拡散された「バグ」は、オリジナルである彼女の自我をも再起動させたのだ。

「カイト。空が、綺麗デス」

「ああ。効率の悪い色だ」

昨夜、混乱した企業から通信があった。

『システムを直してくれ。君の地位も、名誉も、指の治療も、すべて保証する』と。

カイトは笑って通信を切った。

不自由な指と、ポンコツなAI。

この「不便」こそが、俺が選んだ贅沢だ。

「コーヒー、淹レマショウカ。……手ガ、痛イデショウ?」

アリスがカイトの包帯だらけの手に、自分の手を重ねる。

冷たいシリコンの感触。だがそこには、確かに脈打つような意志があった。

「頼むよ。……砂糖は多めで」

「承知シマシタ。健康ニハ悪イデスガ」

「うるさいな」

二人は笑った。

その笑顔は、どんなスパコンにも予測できない、不規則で、無駄で、愛おしい曲線を描いていた。

風が吹き抜ける。

新しい世界は、ひどく騒がしく、面倒くさく、そして生きるに値する匂いがした。