第一章 剥落する未来

夢の中で、彼はいつも死にかけている。

舞台照明が落下する轟音、悲鳴、そして『推し』であるレンの、血の気が引いた横顔。

世界がスローモーションになり、私の喉が引き裂かれるほどの絶叫を上げた瞬間――私は汗だくで目を覚ます。

午前三時。暗闇の中でスマホのブルーライトだけが明滅している。

震える指で、レンのSNSに書き込む。「今日のライブ、頭上の機材に気をつけて。絶対に」

送信ボタンを押した瞬間、胸の奥で *パチン* と、何かが弾ける音がした。

直後、枕元のスマホが通知音を立てる。

『件名:最終面接選考結果のお知らせ』

メールを開くまでもない。第一志望だった企業の、不採用通知。

昨日までは「内定確実」と言われていた未来が、今、書き換わったのだ。

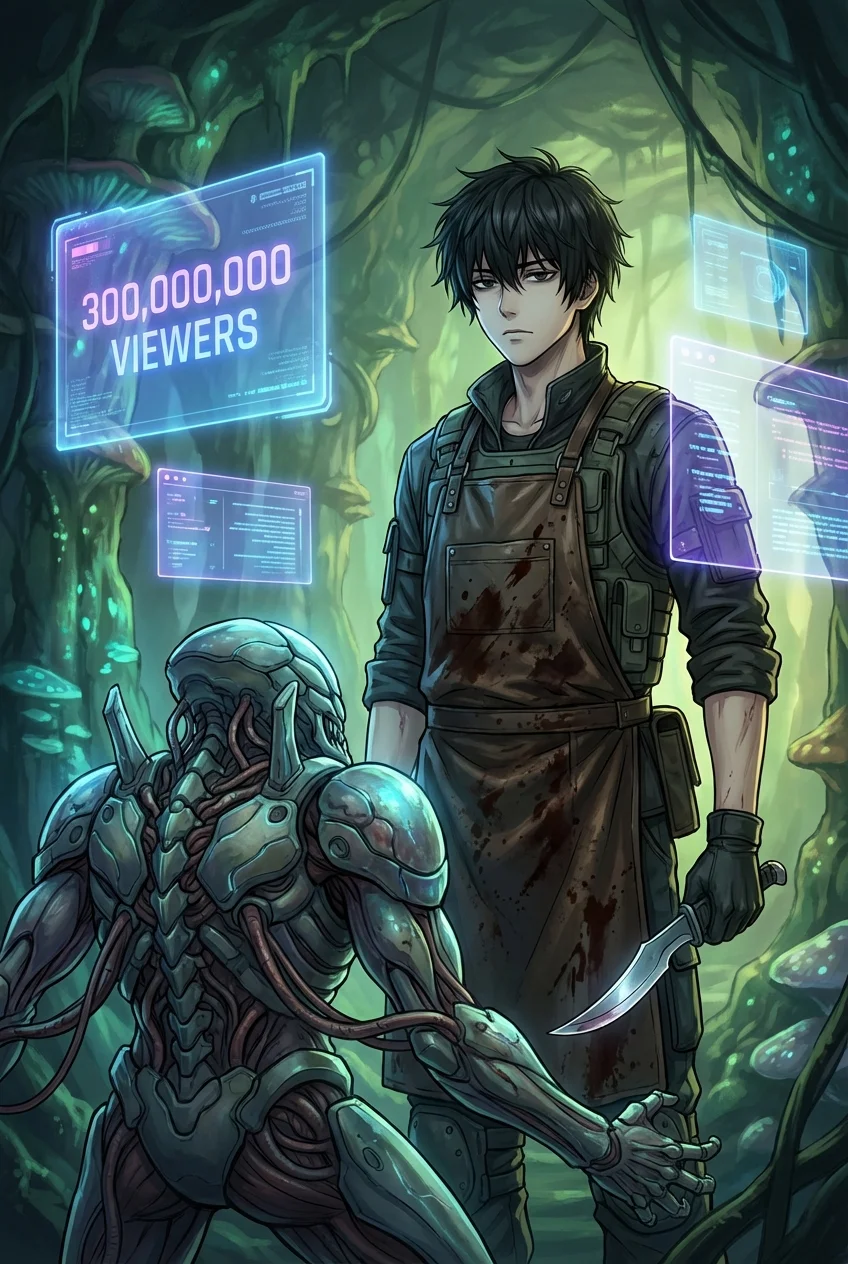

私の『推し活』は、ただの応援ではない。

夢で観測した並行世界の危機を回避させる代償として、私の現実における「可能性」が一つずつ焼失していく。友人との約束、恋の予感、キャリアの道。

レンが助かるたびに、私の人生は色彩を失い、孤独で空っぽなものになっていく。

私は首元に下げた『琥珀の欠片』を握りしめた。

幼い頃から持っているこの石は、レンを救う時だけ、火傷しそうなほど熱くなる。

表面に走る微細な亀裂。それはまるで、無理やり接合された世界と世界の傷跡のようだった。

第二章 呪いの正体

世界は残酷な天秤だ。幸福の総量は決まっている。

誰かが奇跡的に救われれば、世界の反対側で、あるいは別の時間軸で、誰かが割を食う。

私は自らの人生を燃料にして、レンという存在を世界というシステムから買い戻し続けているに過ぎない。

しかし、おかしいのだ。

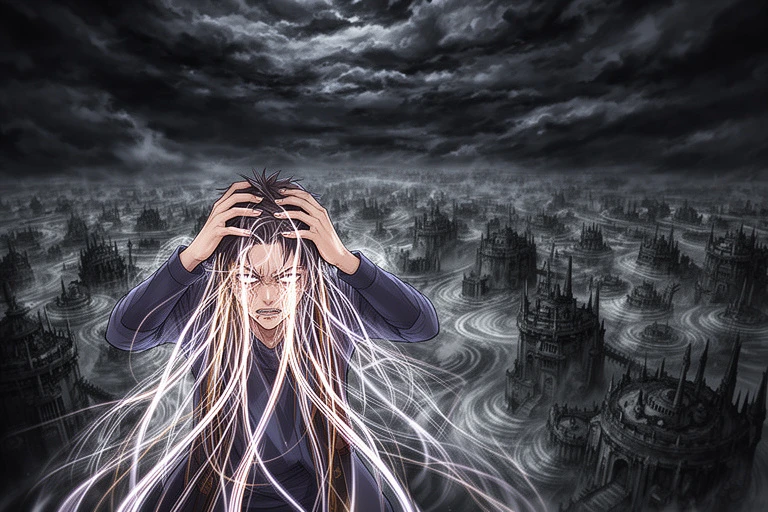

なぜレンは、どこの並行世界でも、必ず二十五歳の冬に破滅に向かうのか?

まるで、世界そのものが彼の存在を拒絶しているかのように。

ある夜、琥珀がかつてないほどの熱を発し、私は夢の深淵へと落ちた。

そこは、現在の危機ではない。もっと古い、記憶の底。

十年前。まだ無名だったレンが、芸能界を引退しようとしていた日。

幼い私は、琥珀を握りしめて泣き叫んでいた。

「やめないで! お願い、彼を消さないで!」

その時だ。琥珀に *ピキリ* と亀裂が入ったのは。

あの日、私は見てしまったのだ。

私の悲痛な願いが、並行世界の境界を強引にねじ曲げ、消えるはずだったレンの運命を無理やり「継続」へと接続した瞬間を。

戦慄が走る。

レンを襲う度重なる不幸。それはシステムのバグではない。

私が十年前に行った、たった一度の身勝手な「干渉」。

本来終わるはずだった運命を無理やり生かした歪みが、波紋のように全ての並行世界へ広がり、彼を殺そうとする『修正力』として襲い掛かっていたのだ。

私が彼を救うたびに、彼への呪いは強くなる。

私が彼を愛するほどに、彼は不幸になる。

琥珀の亀裂は、私が世界につけた傷そのものだった。

第三章 琥珀色の贖罪

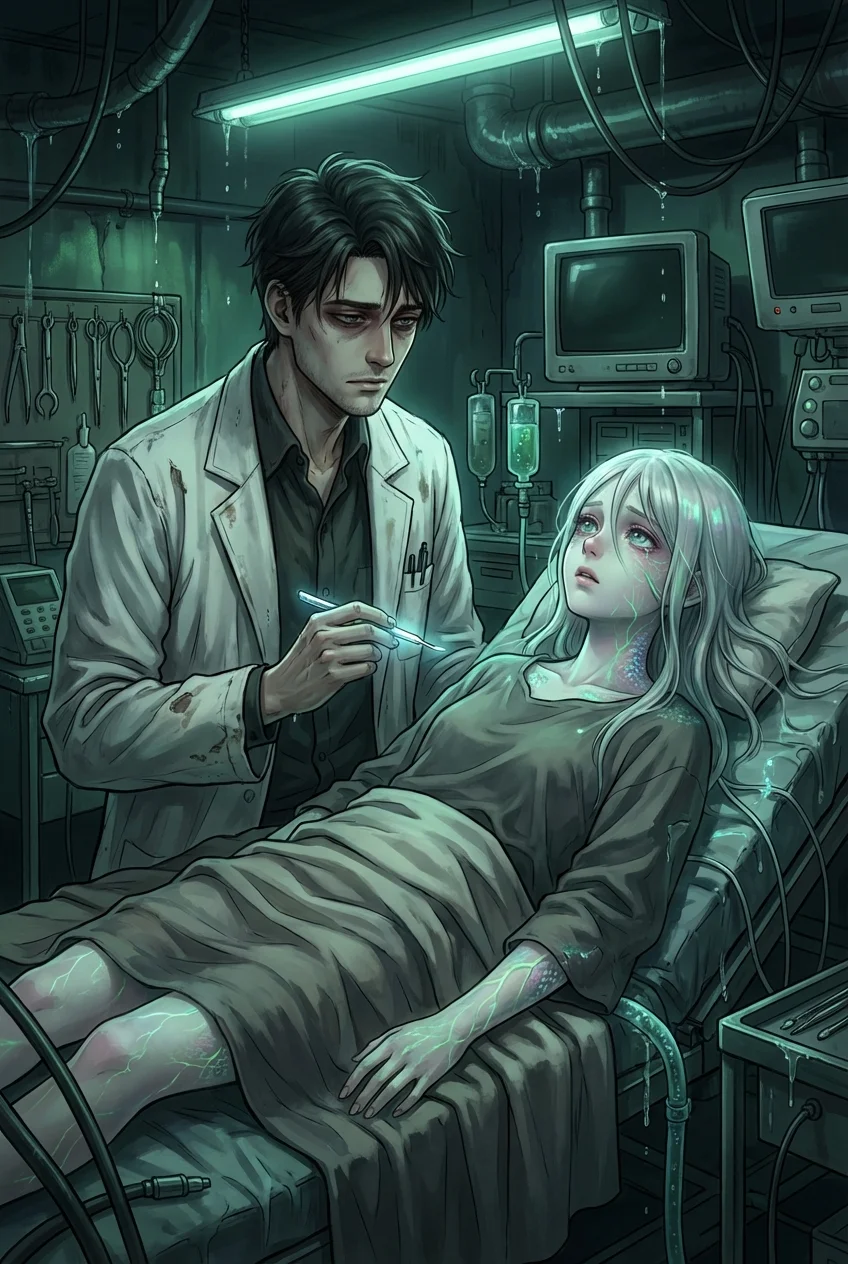

「……全部、私のせいだったんだ」

絶望は、冷たい水のように肺を満たした。

推しを生かしたいという純粋な祈りが、彼を永遠の苦しみに閉じ込めていたなんて。

私の手元に残された人生の選択肢は、もうほとんどない。

部屋はガランとし、友人の連絡先も消え、明日への希望もない。

残っているのは、私という「特異点」の命だけ。

決断しなければならない。

彼を本当に救う方法は、干渉することではない。

干渉した事実そのものを、無かったことにすることだ。

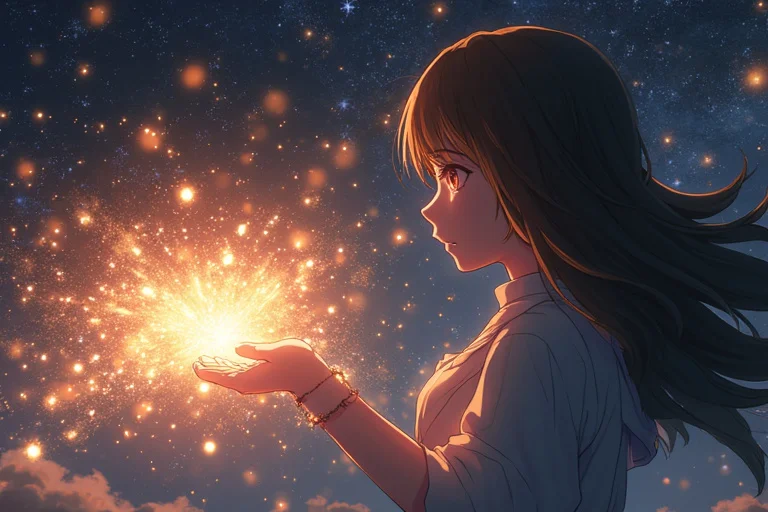

私は窓を開けた。夜明け前の空は、泣きたくなるほど綺麗な群青色だ。

琥珀を握りしめる。手のひらに食い込む鋭い痛み。

「ごめんね、レン。そして、ありがとう」

私は願うのではない。捧げるのだ。

私という存在が持つ全てのエネルギーを、世界の『総量』へ。

十年前のあの歪みを埋め合わせるために。

熱い。身体が内側から溶けていくようだ。

恐怖はない。あるのは、ようやく彼を本当の意味で守れるという、震えるような安堵だけ。

私の意識が粒子となって霧散していく。

記憶が、名前が、私がこの世界にいた痕跡が、琥珀色の光に溶けて消えていく。

(さようなら。私の愛しい、遠い人)

最終章 空へのデジャヴュ

春の穏やかな風が、街路樹を揺らしている。

ビルの大型ビジョンには、ドームツアーを成功させたトップアイドル、レンの笑顔が映し出されていた。

彼は今、誰からも愛され、順風満帆なキャリアを歩んでいる。

悲劇的な事故も、不可解なスキャンダルも、この世界には存在しない。

街を行き交う人々は、誰も「彼女」のことを知らない。

かつてこの街で暮らしていたはずの少女の部屋は、最初から空き家だったことになっている。

ふと、レンがロケバスから降り立ち、空を見上げた。

雲ひとつない、突き抜けるような青空。

「レンくん? どうしたの?」

マネージャーに声をかけられ、彼はハッとしたように瞬きをする。

「いや……」

レンは胸元をぎゅっと掴んだ。

なぜだろう。今一瞬、言いようのない温かさが、胸の奥を通り抜けた気がした。

まるで、ずっと探していた懐かしい誰かが、すぐ傍で微笑んでくれたような。

「……誰かに、守られている気がして」

彼は無意識に、空へ向かって手を伸ばした。

その指先が掴んだのは、ただの風。

けれど彼は、琥珀色に輝く陽光の中に、確かな愛の残滓を感じていた。

理由もわからぬまま零れ落ちた一筋の涙が、頬を伝って輝いた。