第一章 荊棘の抱擁

冷たい絹のシーツが、やすりのように全身を苛む。

肌に触れるものすべてが凶器になる。

生まれついた過敏な神経は、衣擦れの音さえも鋭利な刃物に変え、私の皮膚を削り取っていくようだ。

けれど、もっとも恐ろしいのは、私の喉元に這い寄る男の手だった。

「……震えているな」

夜の闇よりも深いバリトンが鼓膜を震わせる。

逃げようとした手首が、万力のような力で縫い留められた。

左手の薬指にはめられた銀の指輪が、互いにぶつかり合って硬質な音を立てる。

カチリ。

それは錠が下りる音に似ていた。

目の前には、氷河のように冷徹な灰色の瞳。

カイン・アルベルト。

視線が交差した刹那、脳裏に赤黒い記憶がフラッシュバックする。

幼い日の私が目撃した、燃え盛る屋敷と、血だまりの中に佇むアルベルト家の紋章――首をもたげた毒蛇の意匠。

あの日植え付けられた原初の恐怖が、背筋を駆け上がる。

殺される。

本能が警鐘を鳴らし、全身の毛が逆立つ。

「離し……て」

「離す? 何をだ」

カインの指先が、私の首筋をゆっくりとなぞる。

そこにあるのは、互いの家が交わした不可侵条約の証たる『枷』の刺青。

彼は私の言葉など聞こえていないかのように、その刺青に唇を寄せた。

「っ……!」

悲鳴を噛み殺す。

触れられた場所が、焼け火箸を押し付けられたように熱い。

嫌悪か、恐怖か。

あるいは、そのどちらでもない『何か』か。

私の身体は、触れられる苦痛と、彼という圧倒的な熱源への渇望の間で引き裂かれそうになる。

「セレフィーナ」

名前を呼ばれただけなのに、呪縛にかかったように身体が強張る。

「契約を履行しろ。君のその過敏な肌で、私を記憶するんだ」

彼の親指が、私の唇を割り、侵入してくる。

皮の手袋の無機質な感触と、彼自身の体温の生々しさ。

拒絶しようと首を振るが、後頭部を大きな掌で押さえつけられ、逃げ場を失う。

「ん、ぅ……」

私の意思とは裏腹に、身体の奥底で小さな火種が弾けた。

痛いほどに張り詰めた神経が、彼の支配を受け入れる準備を始めてしまう。

それは屈辱以外の何物でもなかった。

第二章 琥珀の支配

部屋の中に、甘く重たい香りが満ち始めた。

琥珀色の小瓶から立ち昇るのは、私の家系に代々伝わる秘薬の香り。

理性を麻痺させ、痛覚を快楽へと書き換える『蜜蝋の毒』。

「いい香りだ」

カインが私の首筋に鼻先を埋め、深く息を吸い込む。

「君の精神が悲鳴を上げるほど、この香りは濃くなる」

「やめ、て……私が、壊れ、ちゃう……」

「壊れればいい。形あるものは、いつか等しく灰になる」

彼の手がドレスの紐を解く。

露わになった肌に、夜の冷気が触れた瞬間、私は魚のように跳ねた。

寒い。痛い。

空気に触れるだけで、皮膚が粟立つ。

だが次の瞬間、その全てを塗り潰すような熱量が私を覆った。

カインの掌が、私の背骨を一本一本確かめるように這い上がる。

その軌跡が、溶けた鉛を流し込まれたように熱く脈打つ。

「あ、ぁ……っ!」

声にならない呼気が漏れた。

視界が揺らぐ。

天井のシャンデリアが、万華鏡のように色彩を乱反射させている。

香りのせいだ。

思考が泥沼に沈んでいく。

目の前の男が、宿敵であることさえ忘れてしまいそうになる。

「私を見ろ」

命令口調と共に、顎を強引に上向かされる。

彼の瞳の奥に、どす黒い炎が揺らめいているのが見えた。

それは氷のような冷徹さの下に隠された、底知れぬ飢餓感。

「君も感じているはずだ。この痛みが、どれほど甘美なものに変わり得るかを」

「ちが、う……私は、あなたなんか……」

「嘘をつくな」

カインが私の耳元で囁き、耳たぶを甘く噛んだ。

電流のような痺れが脳髄を貫き、足の指先までが縮こまる。

拒絶の言葉は、熱い吐息の中に溶けて消えた。

私の過敏な皮膚感覚は、今や彼の些細な動きすらも増幅して脳に伝えている。

シャツのボタンが肌に当たる感触。

彼の荒い息遣いが産毛を揺らす感覚。

それら全てが、情報の洪水となって私を溺れさせる。

苦しい。

息ができない。

まるで深海に引きずり込まれていくようだ。

光の届かない底へ、底へと。

けれど、その暗闇の中で、カインの体温だけが唯一の救いのように感じられた。

私は無意識のうちに、彼にしがみついていた。

溺れる者が、藁をも掴むように。

あるいは、獲物が捕食者に許しを乞うように。

「そうだ。その爪で私を刻め」

彼は私の背中に腕を回し、さらに強く抱きしめた。

肋骨が軋むほどの抱擁。

痛みと、安らぎ。

相反する感覚が混ざり合い、私の世界は琥珀色に染め上げられていく。

第三章 融解する境界

熱い。

身体の中を、奔流のような熱が駆け巡る。

私と彼を隔てていた境界線が、溶けてなくなっていく錯覚。

「カイン……ッ!」

名前を呼ぶ声が、自分のものとは思えないほど切迫している。

彼の存在が、私の空虚な内側を隙間なく埋め尽くしていた。

それは暴力的なまでの侵入であり、同時に、魂の欠けたピースが埋まるような、恐ろしいほどの充足感でもあった。

雷鳴のような衝撃が、断続的に背筋を駆け上がる。

視界が白く明滅する。

その向こう側で、窓ガラスがガタガタと不穏な音を立てて震えていた。

風の音?

いいえ、違う。

遠くから響く地響きのような轟音が、私の鼓動とシンクロして大きくなっていく。

「聞こえるか、セレフィーナ」

カインが、汗ばんだ額を私に押し付けながら問いかける。

彼の荒い呼吸が、私の呼吸と重なる。

「……なに、が……?」

「時代の、終わる音だ」

彼の言葉の意味を理解する余地などなかった。

感覚の波が、思考を洗い流していくからだ。

彼が動くたびに、世界が色彩を変える。

痛みが快楽へ、恐怖が歓喜へ、憎しみが執着へと反転していく。

「あぁっ、だめ、頭が……おかしく、なる……!」

「なればいい。理性を捨てろ、獣になれ」

彼の指が私の髪を乱暴に梳き上げる。

その痛みさえもが、脳天を痺れさせる甘い毒になる。

もう、家同士の因縁も、契約の縛りも、どうでもよかった。

ただ、この圧倒的な熱量に焼かれ、灰になりたい。

目の前で揺れる灰色の瞳が、世界で最も美しいものに見える。

それは私を映し、私を捕らえ、私を飲み込む鏡。

「離さない……」

カインが唸るように囁いた。

その声には、懇願にも似た必死さが滲んでいた。

「君を縛るすべての鎖を断ち切っても、この腕だけは解かない」

彼の言葉が、熱い楔となって心臓に打ち込まれる。

高まる熱。

張り詰める弓弦のような緊張感。

そして、世界が弾けた。

光の粒子が視界を覆い尽くし、私は自分という輪郭を保てなくなる。

彼の中に溶け、彼が私の中に混ざり合う。

完全なる融合。

遠くで何かが崩れ落ちる音がした気がした。

けれど、今の私には、彼の心音以外、何も聞こえなかった。

第四章 灰と蜜蝋

轟音。

そして、大地を揺るがす衝撃。

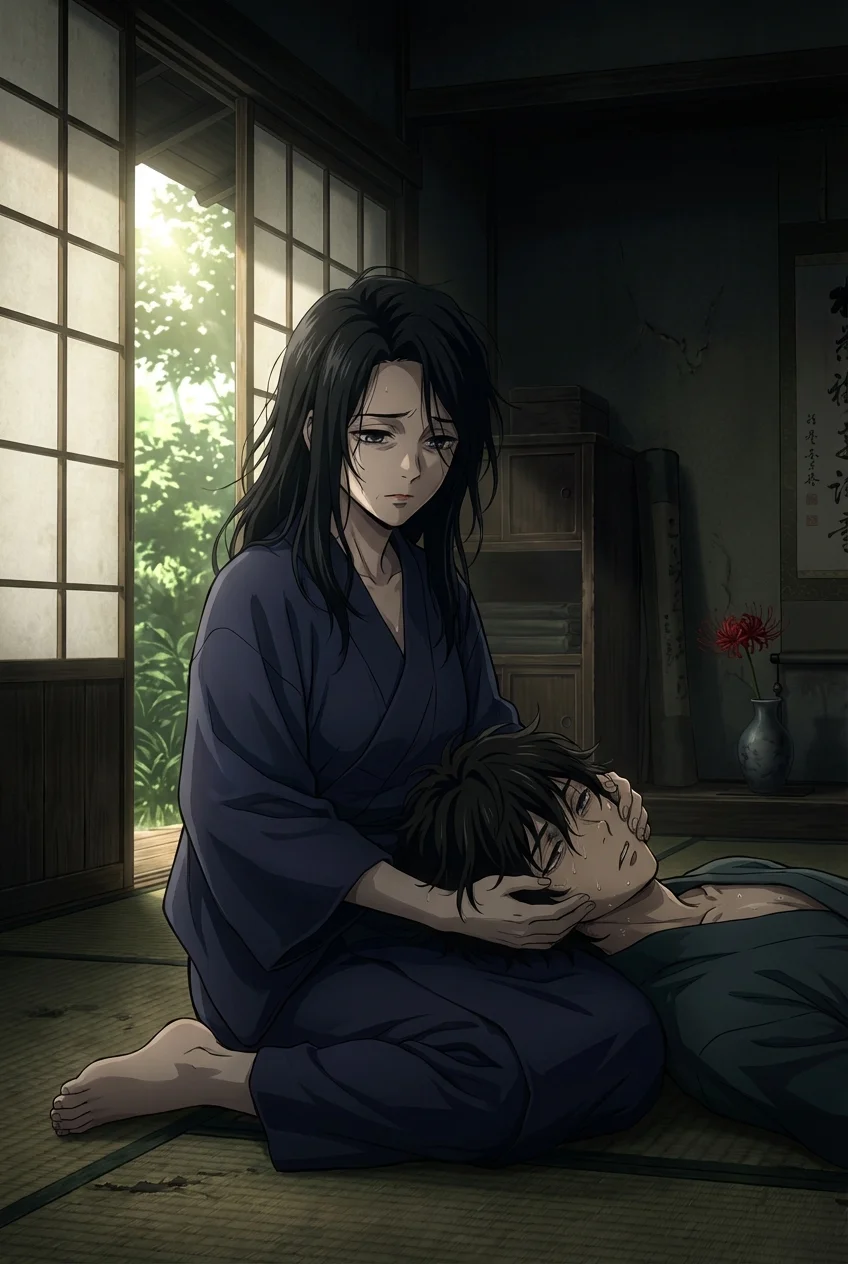

意識が浮上すると同時に、私はシーツを握りしめて身体を起こした。

「……何?」

隣にはカインがいない。

彼は窓辺に立ち、崩壊する世界を見下ろしていた。

夜空が赤く染まっている。

窓の外、街の中央に聳え立っていたはずの巨大な聖堂が、紅蓮の炎に包まれていた。

ステンドグラスが爆ぜ飛び、尖塔がゆっくりと傾き、崩落していく。

まるで砂上の楼閣のように。

「あ……」

言葉が出ない。

あれは、私たちの家を、この国を支配していた『契約』の象徴。

絶対不可侵の聖域だったはずだ。

「美しいだろう?」

カインが振り返らずに呟く。

逆光になった彼の背中は、悪魔の翼を広げたようにも、英雄のようにも見えた。

「システムの中枢は破壊した。もう、我々を縛るものは何もない」

「あなたが……やったの?」

「君という鍵を手に入れるためなら、世界の一つや二つ、焼く価値がある」

彼はゆっくりとこちらへ歩み寄ってくる。

その足取りは優雅で、背後の地獄絵図とはあまりにも不釣り合いだった。

ベッドサイドに膝をつき、彼は私の頬に触れる。

その指先には、煤の香りと、鉄の冷たさが残っていた。

「怖がることはない。外の世界は混沌に飲まれるが、ここだけは安全だ」

カインの瞳が、狂気的なまでの独占欲で私を射抜く。

「自由だ、セレフィーナ。誰の許可もいらない。誰の目も気にする必要はない」

彼は私の手を取り、その指先に口づけを落とす。

「だが、勘違いするな。君は自由になったわけではない」

心臓が早鐘を打つ。

窓の外では、人々の叫び声と、何かが爆発する音が響き続けている。

カオス。

秩序の崩壊。

けれど、この部屋の中だけは、不気味なほど静謐だった。

蜜蝋の甘い香りが、まだ空気に漂っている。

「君は、私という檻に閉じ込められたんだ。永遠に」

その言葉に、私は戦慄し――そして、震えるほどの歓喜を覚えた。

広大な世界へ放り出される自由よりも、この狭く、熱く、甘美な地獄を選びたいと思ってしまったから。

私の過敏な肌は、もう彼の触れる熱なしでは生きていけない。

痛みと快楽の境界線を、彼だけが知っている。

「……はい、カイン」

私は彼の首に腕を回し、引き寄せた。

外で燃え盛る炎が、私たちの影を壁に長く伸ばす。

それは一つに重なり合い、決して離れることのない怪物の姿を描き出していた。

「私を、離さないで」

「ああ。骨の髄まで愛してやる」

唇が重なる。

それは誓いのキスであり、終わりのない堕落への招待状だった。

窓の外で世界が灰になろうとも、私たちはこのシーツの海で、互いを貪り続けるのだろう。

背徳の残り香が消え失せる、その最期の瞬間まで。