第一章 呼吸するコンクリート

窓の外で、世界が溺れている。

雨粒がガラスを叩くのではない。無数の濡れた舌先が、執拗に建物の肌を舐め上げているような粘着質な音がする。

葉月は無意識に、左手の薬指の付け根を親指でこすった。

そこにはもう何年も指輪などないのに、皮膚の下の微細な感覚神経が、かつての拘束感を覚えている。

「……計算が、合わない」

独り言は、打放しコンクリートの壁に吸い込まれた。

一流の建築家としての直感が、警告音を鳴らし続けている。

この別荘『エコー・ハウス』は、彼女が引いた図面通りに建っているはずだ。

だが、空間の重心がどこか狂っている。

平衡感覚を狂わせる微弱な傾斜。

本来なら遮断されるはずの、地鳴りのような低周波。

この家は、生きている。

それも、ひどく熱に浮かされた状態で。

「気圧のせいじゃない」

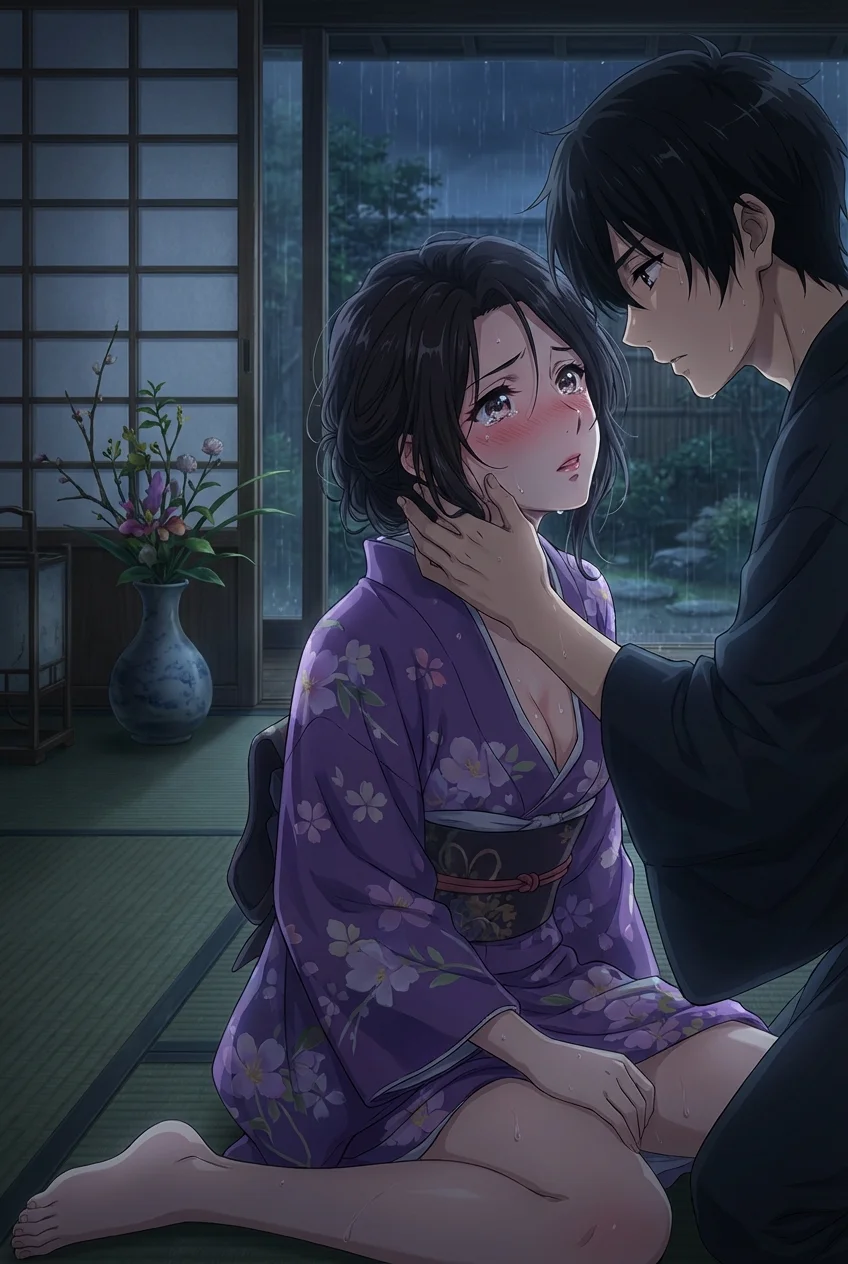

背後から、低い声が鼓膜を震わせた。

冬弥だ。

雷光が瞬き、闇の中に彼の輪郭を浮かび上がらせる。

彼が手にしていたグラスの氷が、カラン、と音を立てた。

その硬質な響きでさえ、この部屋では増幅され、ピアノ線が切れたような鋭利な音に変わる。

「冬弥。この壁の厚み、施工時に変更した?」

問い詰めようと振り返った葉月の言葉は、宙に浮いたまま消えた。

彼との距離が、記憶よりも遥かに近い。

濡れた黒髪から滴る雫が、彼の顎先を伝い、シャツの襟元へと吸い込まれていく。

その濡れた布地が肌に張り付く様を、葉月の目は無遠慮に追ってしまった。

冬弥は何も答えない。

ただ、静かな瞳で葉月を射抜く。

その視線は、言葉以上に雄弁に「逃げ場はない」と告げていた。

「スマホは繋がらないわ。陸の孤島ね」

葉月は努めて冷静に振る舞い、サイドテーブルに端末を置いた。

震えそうになる指先を隠すように、腕を組む。

彼が一歩、踏み出す。

床材が軋む音。

それは木材の悲鳴ではなく、男が喉の奥で漏らす情欲の唸りに聞こえた。

「葉月。君は、自分の設計したこの家が、何のために『空洞』を作っているか理解していない」

彼の指先が、葉月のこめかみに触れた。

冷たい。

けれど、触れた点から火花のような熱が爆ぜて、全身の血流を一気に加速させる。

「聞こえるか。壁の中を流れる音が」

葉月は息を止めた。

風の音ではない。

コンクリートの気泡の一つ一つから滲み出してくる、湿度を帯びた吐息。

かつて二人が重ねた肌の擦れる音。

名前を呼び合った、切迫した声の残響。

この家は、過去の情事の記憶を反響(エコー)させ続けている。

「……私の、設計ミスだわ」

「違う。これが完成形だ」

冬弥の手が首筋へと滑り降りる。

葉月の中で、建築家としての理性が、女としての本能に席を譲ろうとしていた。

第二章 逆流する時間

リビングの隅、本棚が音もなく回転した先には、闇へと続く階段が口を開けていた。

「降りよう。君が目を逸らし続けてきた場所へ」

冬弥に手を取られ、葉月は闇の中へと足を踏み入れた。

地下室特有のカビ臭さはない。

漂ってくるのは、雨と、煙草と、そして古びたシーツのような匂い。

記憶の奥底にある、彼のアパートの匂いだ。

階段を降りきる。

そこにある空間を目にした瞬間、葉月は眩暈(めまい)に襲われ、冬弥の腕にしがみついた。

「なに……これ……」

地下室は、歪んでいた。

物理的に、ではない。

空間のパースペクティブが狂っているのだ。

柱はねじれ、天井は波打ち、部屋全体が巨大な生き物の胃袋のように収縮を繰り返している。

中央のテーブルには、アンティークの砂時計が置かれていた。

ガラスの中の砂は、重力に逆らい、下から上へと昇っていく。

「ここでは、時間は意味を成さない」

冬弥が背後から葉月を抱きすくめる。

彼の体温が、薄いブラウス越しに伝播する。

背中に感じる心臓の鼓動が、葉月自身のそれと不協和音を奏でながら、やがて一つのリズムへと強引に統合されていく。

『……もっと、深く……』

壁から、天井から、葉月自身の喘ぎ声が聞こえた。

過去の残響ではない。

今、この瞬間の彼女の内面が、増幅されて空間に満ちているのだ。

「冬弥、帰して。私、おかしくなる」

「おかしくなればいい。正気なんて、君が作った脆い防壁だろう」

冬弥の唇が、葉月の耳朶を甘く噛んだ。

痛みと快感が同時に走り、膝から力が抜ける。

彼の手が、葉月の腹部に回される。

建築家の、無骨で繊細な指。

その指が、葉月の肋骨のアーチをなぞり、呼吸の深さを確かめるように這い上がる。

「君は完璧な図面を引こうとして、自分自身をがんじがらめに縛り上げた」

ブラウスのボタンが弾け飛ぶ音が、銃声のように響いた。

冷たい空気に晒された肌が、彼の熱を求めて粟立つ。

「俺が見せてやる。君が封印した『歪み』の美しさを」

逆流する砂時計の砂が、激しさを増して舞い上がる。

理性の崩壊は、もう止められなかった。

第三章 再生の嵐

「あ、っ……」

冬弥の掌が肌に密着した瞬間、葉月の視界が白く明滅した。

それは性行為という名の儀式ではなかった。

二つの魂が、互いの輪郭を溶かし合い、一つの有機体へと融合しようとする荒々しい現象だった。

歪んだソファに沈み込む。

クッションの凹凸さえもが、葉月の身体に合わせて形を変えるようだ。

「見ろ、葉月。俺たちの影が溶け合っている」

冬弥の瞳は、暗闇の中で燐光を放つ獣のようであり、同時にすべてを許容する聖職者のようでもあった。

彼の重みが、心地よい圧力となって葉月を肯定する。

肌と肌が擦れ合う熱。

汗が混じり合う湿度。

それらが『エコー・ハウス』の反響音と共鳴し、部屋全体が脈打ち始める。

思考が溶ける。

建築基準法も、構造力学も、社会的地位も。

すべてが熱波の中で蒸発していく。

ただ、感覚だけが鋭敏になる。

彼の指が辿る軌跡が、そのまま葉月の世界の境界線になった。

「冬弥……こわい、自分が壊れそう……」

「壊れない。俺が支えている」

冬弥が深く、葉月の中へと侵入する。

それは肉体的な結合を超え、心の最深部にある空洞を埋めるための杭打ちのようだった。

痛みはない。

あるのは、欠落していたピースが強引に、しかし完璧に嵌まり込むような充足感だけ。

ギシ、ギシ、と天井の梁が軋む。

家が悲鳴を上げているのではない。

歓喜しているのだ。

葉月は朦朧とする意識の中で、天井を見上げた。

歪んでいると思っていた梁(はり)。

ねじれていると見えた柱。

その時、雷光が地下室の天窓を照らし出した。

「あっ……」

葉月の喉から、快楽とは別の吐息が漏れた。

見えたのだ。

その「歪み」の正体が。

柱はねじれていたのではない。

過重な負荷がかかる一点を支えるために、あえて複雑な曲線を描き、力を分散させていたのだ。

天井の波打つデザインも、音響を制御し、二人だけの静寂を守るための計算された構造だった。

この家は、狂ってなどいなかった。

葉月という不器用で、脆く、傷つきやすい人間を守るために、冬弥がすべてを計算し尽くして作り上げた「揺り籠」だったのだ。

歪んで見えたのは、葉月が「正しさ」という定規だけで世界を測っていたから。

「……バカね、あなた……こんなに無理な設計をして……」

涙がこめかみを伝い、床へと落ちる。

その一滴が波紋を広げた瞬間、葉月の中の強固な「防壁」が音を立てて崩れ落ちた。

物理的な家は崩れない。

崩れたのは、彼女の恐怖と強迫観念だ。

「愛してる」

言葉にした瞬間、エコー・ハウスの騒がしい囁きがピタリと止んだ。

反響ではない。

彼女の本心が、まっすぐに冬弥へと届いたからだ。

嵐のような激情が過ぎ去り、波が引いていくような静寂が訪れる。

二人は絡み合ったまま、互いの鼓動が落ち着くのを待っていた。

砂時計の砂は、いつの間にか重力に従い、サラサラと下へ落ち始めている。

「……気づいたか?」

冬弥が、汗に濡れた葉月の髪を優しく梳く。

「ええ。酷い構造計算。でも……世界で一番、安心できる場所」

葉月は冬弥の胸に顔を埋めた。

歪な柱も、奇妙な梁も、今はたまらなく愛おしい。

それは二人の関係そのものだった。

真っ直ぐではない。

けれど、互いの重さを支え合うためには、この形しかなかったのだ。

雨脚が弱まっていく。

雲の切れ間から差し込む微かな月光が、二人の裸身を彫刻のように浮かび上がらせた。

もう、幻聴は聞こえない。

ここにあるのは、確かな二人の呼吸音と、愛という名の強固なシェルターだけだった。