第一章 廃棄された令嬢

「エララ、貴様との婚約を破棄する!」

王太子の声が、煌びやかな夜会に響き渡った。

音楽が止まり、貴族たちの視線が私――エララ・フォレスティに突き刺さる。

私は震える手で、胸元のドレスを握りしめた。

「地味で、何の魔力も持たぬ石ころのような女……。聖女の妹であるマリアの方が、よほど王妃にふさわしい!」

隣で勝ち誇ったように笑う義妹のマリア。

彼女は私の元婚約者の腕に絡みつき、艶然と微笑んでいる。

「お姉様、ごめんなさいね。殿下は愛のない結婚には耐えられないとおっしゃるの」

愛、か。

私は唇を噛んだ。

政略結婚のために、心を殺して淑女教育に励んできた十年は、この一言で否定された。

「衛兵! この女を会場から摘み出せ! 視界に入るだけで不愉快だ」

王太子の無慈悲な命令に、兵士たちが粗暴に私の腕を掴もうとした、その時だ。

「――待て」

重く、腹の底に響くような低音が、ホールの空気を凍り付かせた。

シャンデリアの光さえ吸い込むような漆黒の軍服。

長身の男が、悠然と歩み寄ってくる。

隣国、ヴォルガ帝国の公爵、ヴァレリウス。

『狂竜公』

戦場を血の海に変え、その身に竜の呪いを宿すと恐れられる男。

彼がなぜ、ここに。

「その『石ころ』、私が貰おう」

「な……ヴァレリウス公爵? そのような不用品を、何になさるおつもりで?」

王太子の問いには答えず、ヴァレリウス様は私の目の前に立った。

見上げるほどの巨躯。

真紅の瞳が、獲物を定める猛獣のように私を射抜く。

「……いい匂いだ」

「え……?」

彼は不躾に顔を寄せ、私の首筋に鼻先を埋めた。

公衆の面前でのふしだらな振る舞いに、悲鳴が上がる。

しかし、私は動けなかった。

恐怖ではない。

彼の熱気が、肌を焼くように熱かったからだ。

「ずっと探していた。俺の『熱』を鎮める、極上の雌を」

耳元で囁かれた言葉は、甘く、そして危険な響きを帯びていた。

「来い。今日からお前は、俺のモノだ」

有無を言わせぬ力で腰を抱き寄せられる。

私は抵抗する気力さえ奪われ、その逞しい腕の中に崩れ落ちた。

それが、私の運命が反転した瞬間だった。

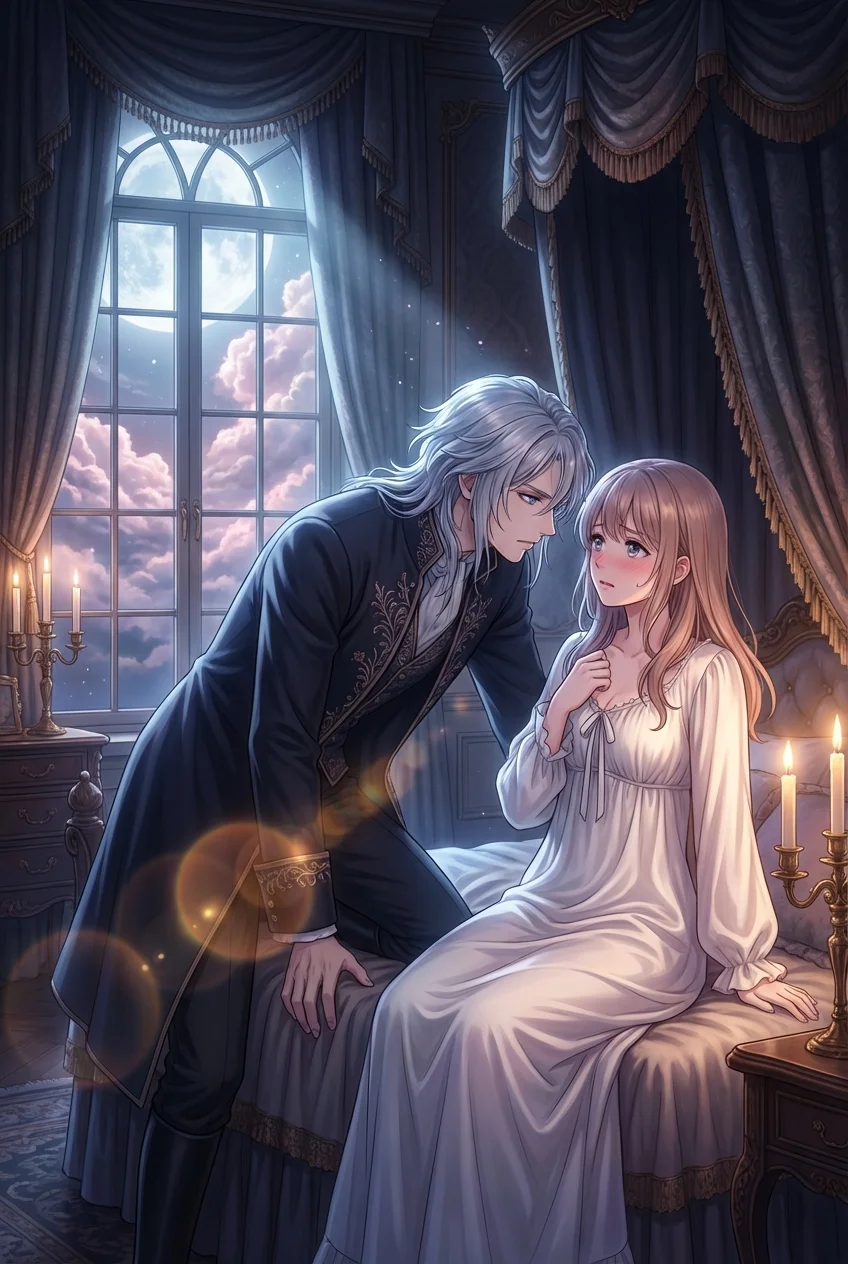

第二章 捕食者の寝室

連れ去られた先は、冷たい牢獄ではなく、帝国の別邸にある豪奢な寝室だった。

重厚な扉が閉ざされる音が、私の理性を揺さぶる。

「あ、あの……ヴァレリウス様……?」

「喋るな」

彼は上着を脱ぎ捨て、乱暴にクラバットを緩めた。

その瞳は、先ほどよりも赤く、妖しく発光しているように見える。

「限界なんだ。……ここまで香りを撒き散らしておいて、焦らすつもりか?」

「香り……? 私は何も……きゃあっ!」

世界が反転した。

気づけば私は、天蓋付きの広大なベッドに押し倒されていた。

絹のシーツの冷たさと、ヴァレリウス様の圧倒的な体温。

その対比に、背筋がぞくりと震える。

「竜の血が騒いで、身体中が焼けるようだ。……お前のその、特異な体臭だけが、俺を正気に戻せる」

彼は私の両手首を片手で容易く拘束し、頭上で縫い止めた。

逃げ場はない。

「み、ないで……」

ドレスの肩紐に指がかけられ、引きちぎられるような音と共に布地が裂ける。

露わになった肌に、彼のごつごつとした指先が這う。

「美しい」

感嘆の吐息。

それは愛でるようでありながら、どこか食材を品定めするような響きを含んでいた。

「嫌……っ」

「嘘をつけ。身体はこんなに正直だ」

彼の大きな掌が、私の敏感な部分を的確に捉える。

腰から背骨へと電流が走り、意思とは裏腹に、唇から甘い声が漏れてしまった。

「あ……っ、んぅ……!」

「いい声だ。もっと聞かせろ」

彼は満足げに口角を上げると、私の首筋に熱い舌を這わせた。

舐め上げ、吸い付き、所有の証を刻み込むように。

ちゅ、じゅぷ……。

水音が、静まり返った寝室に生々しく響く。

「んぁ……だめ、そこは……っ!」

「ここが弱点か? お前の肌は、吸いつけば吸いつくほど、甘い蜜のような香りが濃くなる」

彼の指摘通りだった。

自分でも知らなかった。

恐怖と快楽が入り混じる極限状態で、身体の奥底から熱い何かが湧き上がってくるのを。

彼の唇が鎖骨を下り、胸元へと侵攻する。

尖端を執拗に弄られ、私は弓なりになってシーツを掻きむしった。

「ひグッ……! おかしい、頭が……おかしくなりそう……っ」

「それでいい。理性を捨てろ。俺に全てを委ねろ」

彼の熱い塊が、私の太腿を割り開く。

硬く、熱く、脈打つそれが、薄い布越しに押し当てられる。

「エララ、お前は俺の鎮静剤だ。……骨の髄まで愛してやる」

「ヴァレリウス様……ぁっ、あぁっ!」

彼の手が、秘められた花園へと伸びた。

慣れない刺激に、私は涙を滲ませて首を振る。

けれど、彼は許さない。

粘膜を愛撫され、指先で内側を掻き回されるたびに、視界が白く明滅する。

「こんなに濡らして……。可愛い雌だ」

恥ずかしさと快感で、私はもう、彼にしがみつくことしかできなかった。

第三章 蜜月と契約

痛みは、一瞬だった。

そのあとは、ただひたすらに、溶かされるような感覚が続いた。

「っ、く……! 狭いな……。だが、最高だ」

彼が動くたびに、身体の芯まで突き上げられる。

重く、深く、楔(くさび)を打ち込まれるような衝撃。

「あひっ、ふあぁっ! お、く……奥は、だめぇっ!」

「駄目じゃない。お前の全てを俺の色に染めるんだ」

彼は私の懇願など意に介さず、腰の動きを激しくする。

何度も、何度も、一番深い場所をノックされる。

そのたびに、脳髄が痺れるような快感が波状攻撃のように押し寄せる。

「エララ、名前を呼べ」

「ヴァレ、リウス……さま……っ!」

「いい子だ」

彼は私の唇を塞ぎ、吐息さえも飲み込んだ。

唾液が混じり合い、酸素が奪われる。

苦しい。

でも、心地いい。

あんなに冷遇されていた私が、今はこうして、大陸一の猛者に求められている。

必要とされている。

その事実が、身体の快楽を精神的な充足感へと昇華させていく。

(あぁ、私は……愛されたかったんだ)

認めざるを得なかった。

乱暴で、一方的で、でも誰よりも情熱的なこの男に、私は心を奪われ始めている。

「イクか? 一緒にイこう、エララ」

彼の動きが最速に達する。

摩擦熱で発火しそうなほど、激しく擦れ合う。

「あ、ああっ、もう、壊れちゃう……っ!」

「壊れたら、俺が何度でも直してやる。……愛してるぞ」

その言葉と共に、体内に灼熱の奔流が注ぎ込まれた。

「んんーーーーっ!!」

目の前が真っ白になり、私は彼にしがみついたまま、意識を遠のかせた。

第四章 愚か者の末路

翌朝。

気だるい身体を起こすと、全身にキスマークが散りばめられていた。

「目が覚めたか、俺の愛しい番(つがい)」

ヴァレリウス様が、機嫌よさそうに私の髪を梳く。

その表情からは、昨夜の猛獣のような険しさが消え、憑き物が落ちたように穏やかだった。

「……ヴァレリウス様、その呼び方は」

「事実だ。お前のおかげで、竜の呪いが完全に鎮まった。……もうお前なしでは生きられない」

彼が私の手の甲に口づけを落とした時、騒がしい声が廊下から聞こえてきた。

「通せ! エララは私の婚約者だぞ!」

元婚約者の王太子だ。

バタン、と扉が開く。

「エララ! そいつに騙されるな。君の特異体質が『竜の秘薬』になると知って、国益のために迎えに来てやったんだ!」

王太子は私を見て、ぎょっと目を見開いた。

はだけたシーツから覗く、情事の痕跡。

そして、私がヴァレリウス様の腕の中で、艶やかに潤んだ瞳をしていることに気づいたからだ。

「な……っ、貴様、まさか純潔を……!?」

「遅いな」

ヴァレリウス様は冷ややかに笑い、私を背後から抱きしめた。

「エララは既に、身も心も俺のものだ。……それに、昨夜の彼女の鳴き声は可愛かったぞ? 貴様には一生聞かせられないのが残念だが」

「き、貴様ぁ……ッ!」

「お前が捨てた石ころは、俺にとっては至高の宝石だ。……二度と、俺の女に近づくな」

ドォンッ!!

ヴァレリウス様から放たれた殺気が、物理的な衝撃波となって王太子を吹き飛ばした。

「ひぃっ!?」

尻餅をつき、無様に逃げ出す元婚約者。

その背中を見ても、私の心は何一つ痛まなかった。

第五章 永遠の檻

静寂が戻った部屋で、ヴァレリウス様が私を覗き込む。

「怖かったか?」

「いいえ……。貴方が守ってくださると、信じておりましたから」

私が微笑むと、彼は再び情欲の色を瞳に宿した。

「……その顔を見せるな。また、理性が飛びそうだ」

「ふふ、構いませんわ。……ヴァレリウス様になら、何度でも」

私は自ら、彼の首に腕を回した。

それは、淑女としての仮面を捨て、一人の女として彼を求めた瞬間だった。

「貪欲な姫君だ」

彼は嬉しそうに低く唸り、再び私をベッドへと押し倒す。

「覚悟しろ。今度は、昨夜よりも深く、魂ごと溶かしてやる」

朝の光が差し込む中、私たちは再び、終わりのない愛の檻へと堕ちていった。

(了)