第一章 破滅のワルツ

「エレノア・フォン・ベルシュタイン! 貴様との婚約を、この場を持って破棄する!」

王宮の大広間に、第一王子のヒステリックな声が響き渡った。

シャンデリアの煌めきが、突きつけられた指先を白々しく照らす。

周囲の貴族たちがざわめき、扇子で口元を隠しながら嘲笑の視線を向けてくる。

私は、ゆっくりと扇を閉じた。

「……殿下。それは、正気の発言でございますか?」

「黙れ! 聖女マリアをいじめ抜いた性悪女め。貴様のような毒婦は、我が国の王妃にふさわしくない!」

王子の隣で、ピンクブロンドの小柄な少女――聖女マリアが、怯えたように彼の腕にしがみつく。

その瞳の奥に、勝ち誇ったような光が宿っているのを、私は見逃さなかった。

(ああ、馬鹿な人たち)

私は心の中で冷ややかに嘲笑う。

転生して十八年。この断罪イベントを回避するために奔走した時期もあった。

けれど、気づいてしまったのだ。

腐りきった王家になど、嫁ぐ価値がないことに。

「わかりました。その言葉、二度と撤回なさらぬよう」

私が静かに一礼し、踵を返そうとしたその時だった。

「待て。エレノア嬢をただ追放するだけでは生温い」

低く、腹の底に響くようなバリトンボイスが、広間の空気を一変させた。

人垣が割れ、漆黒の礼服に身を包んだ長身の男が現れる。

夜闇を凝縮したような黒髪に、冷たく燃える紫紺の瞳。

筆頭公爵、ヴァレリウス・ドラクル。

『冷血公』と恐れられる、王家の影の支配者。

「ヴァレリウス公……?」

王子が戸惑いの声を上げる。

ヴァレリウスは私の前で足を止めると、長い指で私の顎をくい、と持ち上げた。

「このふしだらな悪役令嬢の身柄は、私が預かろう。我が領地にて、徹底的な『教育』が必要だ」

「え……?」

「連れて行け」

反論する隙さえ与えられず、私は公爵家の騎士たちに取り囲まれる。

恐怖に震える演技をしながら、私は上目遣いでヴァレリウスを見た。

彼と視線が絡み合う。

その紫の瞳が、獲物を狙う猛獣のように細められた。

これは、私と彼が裏で交わした契約。

王家を破滅させ、私が自由を手にするための茶番劇。

けれど、私の腰に回された彼の手のひらが、ドレス越しでも分かるほど熱く、そして強引なことに、私の心臓は早鐘を打っていた。

(……話が違うわ、ヴァレリウス様。こんなに強く抱き寄せるなんて)

耳元で、彼が吐息混じりに囁く。

「覚悟しておけ、エレノア。私を利用した代償は……高くつくぞ」

その声に含まれたねっとりとした響きに、私の背筋に甘い悪寒が走った。

第二章 檻の中の蜜月

公爵家の馬車は、石畳を滑るように走っていた。

窓の外はすでに夜の帳が下りている。

密室となった車内には、重苦しいほどの沈黙と、濃厚な色香が漂っていた。

「……演技はもう終わりですよ、閣下」

私は震える指で扇を置き、隣に座るヴァレリウスを見上げた。

「離してくださいませ。これでは息が……」

「息ができなくなるのは、これからだ」

ヴァレリウスは私の言葉を遮り、強引に私の唇を塞いだ。

「んっ……!?」

挨拶のようなキスではない。

唇を割り、舌が侵入してくる。

口腔内を蹂躙し、私の全てを味わい尽くそうとするような、貪欲で激しい口づけ。

逃げようと身を捩るが、彼の腕は鋼鉄のように私の背中に回され、微動だにしない。

「んぅ、あ……ふぅ……っ!」

唾液を嚥下する音さえ、車内に生々しく響く。

酸素を奪われ、視界が白滅するほどの陶酔が襲ってくる。

ようやく唇が離されたとき、私は彼の方に崩れ落ちるように寄りかかっていた。

「はぁ、はぁ……っ、な、何を……」

「復讐のパートナーとしての契約。その報酬を前借りしているだけだ」

ヴァレリウスの指先が、私の首筋をなぞる。

冷たい宝石のような指なのに、触れた場所から火がついたように熱くなる。

「あの愚かな王子と聖女は、今頃祝杯を上げているだろう。明日には彼らの横領の証拠が公になり、地獄を見ることも知らずにな」

「……ええ、その手はずのはずです」

「だが、エレノア。君は私を囮に使った。自分の手を汚さず、私に王家を断罪させた」

彼の手が、デコルテのラインを滑り落ちていく。

ドレスの編み上げに指がかかり、緩やかに、しかし確実に締め付けを解いていく。

「ま、待って……ここでは……っ」

「誰も見やしない。御者には聞こえないように結界を張ってある」

ドレスの肩がはらりと落ち、夜気を含んだ空気が肌に触れる。

しかし、すぐに彼の手のひらがその冷たさを塗り替えるように覆いかぶさった。

「ぁ……っ!」

胸のふくらみを、服の上から乱暴に掴まれる。

刺激が強すぎて、声にならない悲鳴が漏れた。

「君は知っているか? 悪役令嬢というのは、最後には無様に乱れ、許しを請うものだと」

彼のもう片方の手が、ドレスの裾から忍び込んでくる。

シルクの靴下留めに触れ、さらにその奥、太ももの内側へと這い上がる。

「や、やめ……っ、ひぅ!」

敏感な内腿を、執拗に撫で回される。

指の腹が肌に吸い付くような感触。

ぞわぞわとした電流が腰のあたりに溜まり、思考が溶け出していく。

「い、いやぁ……おかしく、なる……っ」

「おかしくなればいい。君のその澄ました仮面を剥ぎ取り、ただ快楽に溺れるだけの女にしてやる」

彼の指が、私の最も秘められた場所の近くを掠めた。

ビクリ、と体が跳ねる。

「……濡れているな。口では拒んでも、体は正直だ」

「ちが、これ、は……」

「違わない。君はずっと、こうされるのを待っていたんだろう?」

耳朶を甘噛みされ、濡れた舌が耳の穴を犯すように這いずる。

グチュ、という水音が脳髄を揺らす。

「あ、あぁっ! ヴァレリウスさま、ああっ!」

理性の堤防が決壊する。

彼の手が、私の秘所に触れたわけではない。

ただ、その周辺を焦らすように、円を描くように愛撫し続けているだけ。

それなのに、身体の奥が疼いてたまらない。

もっと、もっと奥まで侵略してほしいと、細胞のひとつひとつが叫んでいる。

「欲しいか? エレオア」

「ほ、ほしい……です……」

「何が欲しい?」

「あなた、が……あなたに、めちゃくちゃに、されたい……っ」

プライドも計算も、すべてが熱に溶けて消えた。

私は涙目で彼を見上げ、懇願していた。

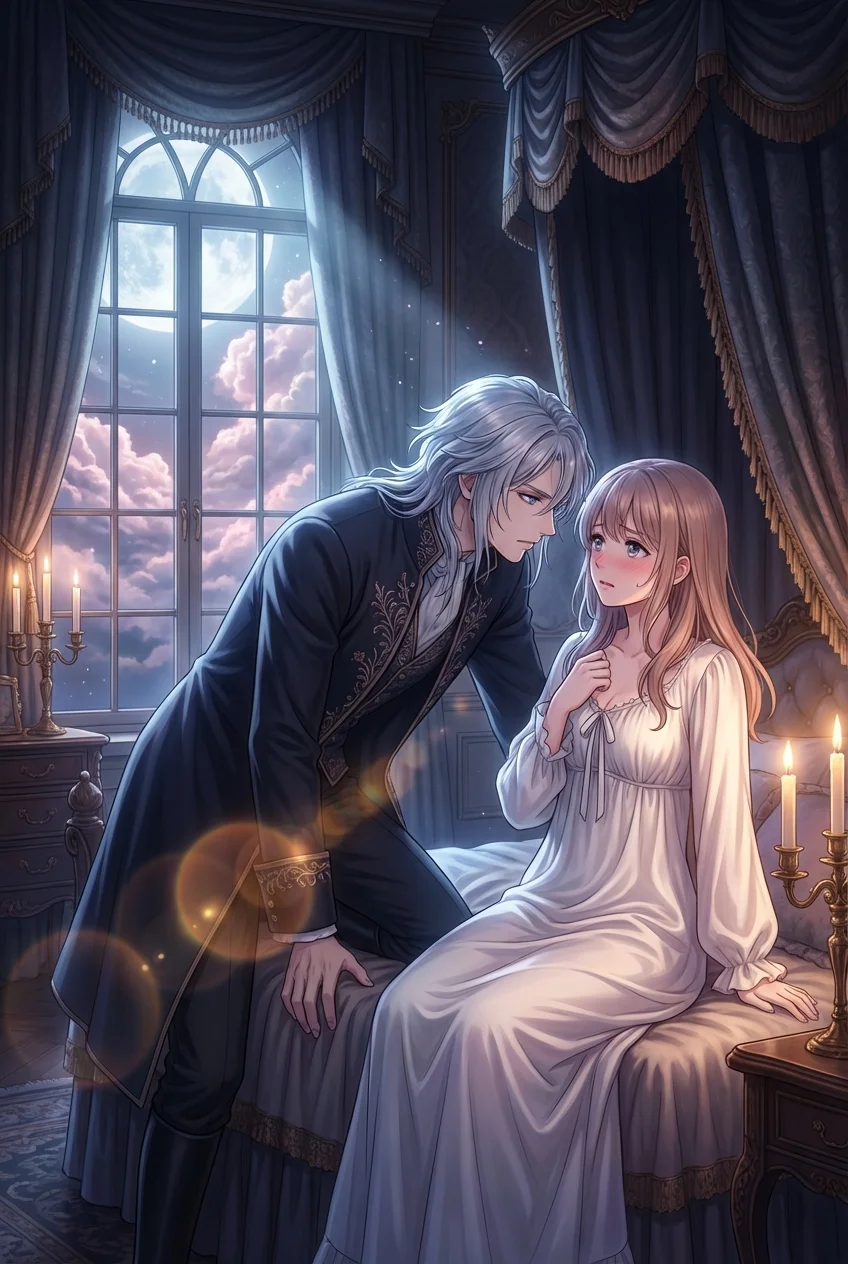

第三章 蜜夜の深淵

屋敷に着いたとき、私は自力で歩くことさえままならなかった。

ヴァレリウスに抱きかかえられ、そのまま彼の寝室へと運ばれる。

天蓋付きの広大なベッド。

黒いシーツの上に投げ出された私は、破かれたドレスの残骸をまとったまま、荒い息を吐いていた。

「美しいよ、エレノア」

ヴァレリウスが上着を脱ぎ捨て、私の上に覆いかぶさる。

その瞳は、情欲と支配欲で濁り、妖しく光っていた。

「もう、逃さない。君の魂ごと、私が喰らい尽くしてやる」

彼の逞しい体が、私の柔らかな身体を押し潰す。

重い。熱い。苦しい。

けれど、その圧迫感がたまらなく心地よい。

「あ……っ、んんっ!」

首筋、鎖骨、そして胸の頂。

彼が唇を落とすたびに、肌に焼き鏝(ごて)を当てられたような熱が広がる。

「ひ、ぁ……っ! そ、そこは……だめぇっ!」

「駄目? 本当にそうか?」

彼は私の反応を楽しむように、尖った先端を舌先で転がし、歯を立てて甘く噛む。

「ひぎっ!?」

強烈な電流が背骨を駆け抜ける。

シーツを握りしめた指が白くなる。

足の指先まで丸まり、私は無様に腰をくねらせた。

「もっと声を聞かせてくれ。君が壊れていく音を」

彼の手が、ついに私の秘所へと到達する。

もはや、そこは蜜で溢れ、彼の指を受け入れる準備は万端だった。

「……っ、入っ……くる……っ!」

異物が侵入してくる感覚。

けれどそれは痛みではなく、空虚だった器が満たされるような、圧倒的な充足感。

「あ、あぁ……っ! おっき、い……っ!」

「力を抜け。私を受け入れろ」

彼が動き出す。

最初はゆっくりと、やがて激しく。

波が打ち寄せるように、快楽が押し寄せてくる。

「あっ、あっ、あぁっ! ヴァレリウス様っ、すごい、すごいぃっ!」

思考が弾け飛ぶ。

自分が誰なのか、ここがどこなのかも分からない。

ただ、彼と繋がっている場所から広がる熱だけが、世界の全てだった。

「愛しているよ、エレノア。君のその淫らな姿も、狡猾な頭脳も、全て私のものだ」

彼の愛の言葉は、まるで呪いのように私の心に刻み込まれる。

激しいピストンが続く。

内壁を抉られるような、魂を掻き回されるような感覚。

「いくっ、もう、いくぅっ! ああっ!」

絶頂が近づく。

視界がチカチカと明滅し、身体中の血液が沸騰する。

「一緒だ、エレノア……!」

彼が最奥を突き上げ、熱い奔流を注ぎ込む。

「んあああああああっ!!」

弓なりになった私の身体が、痙攣し、彼の背中に爪を立てる。

身体の芯から溶け出すような感覚。

意識が遠のき、私は深い闇の中へと堕ちていった。

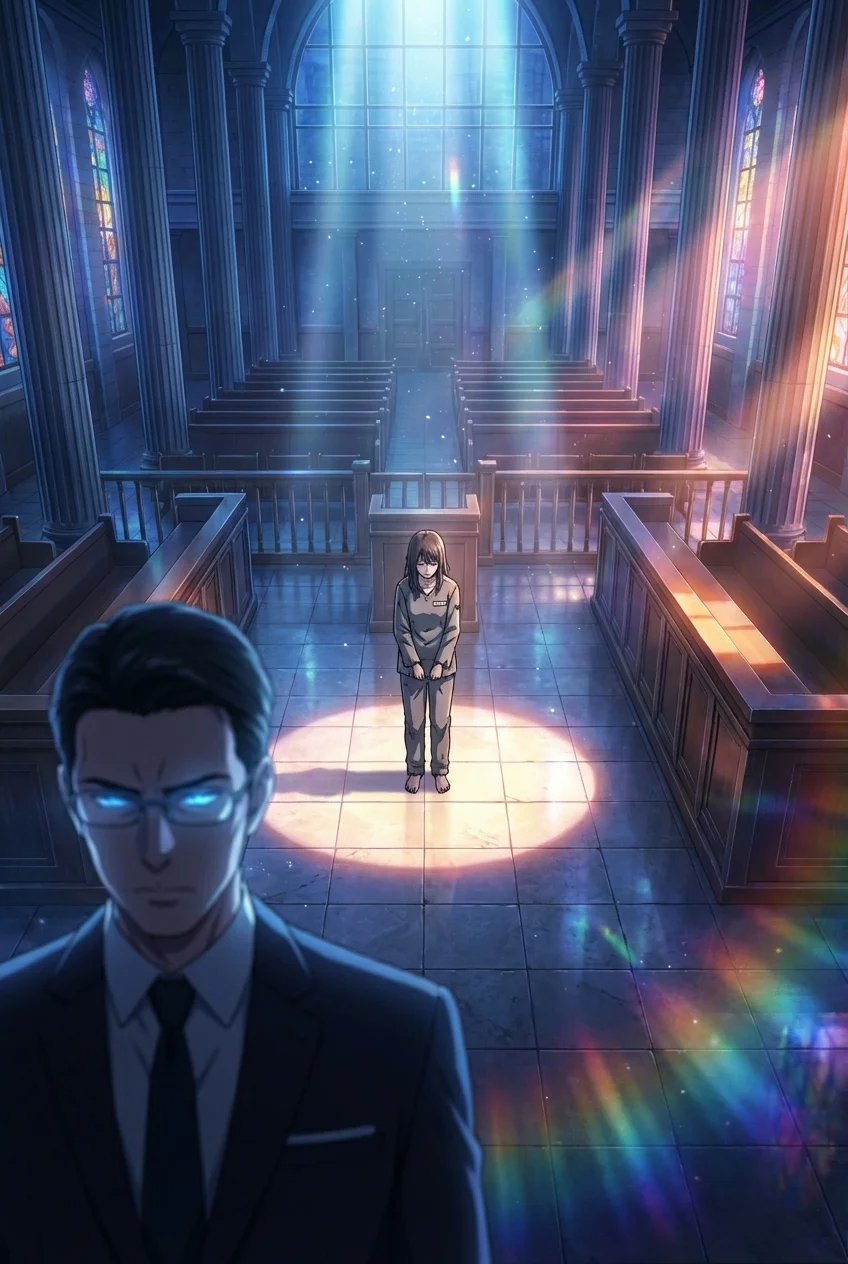

第四章 復讐の果てに

翌朝、王都は騒然としていた。

王子の横領と、聖女による嫌がらせの証拠が公表され、二人は廃嫡、幽閉の憂き目にあったのだ。

私はベッドの中で、その報告を聞いていた。

隣には、満足げな表情で微睡むヴァレリウスがいる。

全身に残る、昨夜の情事の痕跡。

首筋や胸元に散らばる赤い花びらは、私が誰の所有物であるかを雄弁に語っていた。

「……目が覚めたか」

ヴァレリウスが目を開け、私を引き寄せる。

その腕の中に収まると、抗えない安心感と、身体の芯が疼くような予感に包まれた。

「復讐は終わったわ。約束通り、私は自由に……」

「自由?」

彼は鼻で笑い、私の唇に軽くキスをした。

「君はもう、私の毒なしでは生きられない体になったはずだが?」

悔しいけれど、その通りだった。

彼の匂いを嗅ぐだけで、彼の肌に触れるだけで、昨夜の快楽がフラッシュバックし、腰が力が入らなくなる。

私はため息をつき、彼の方へとしなだれかかった。

「……ええ。あなたの勝ちよ、旦那様」

「賢明な判断だ、我が愛しき公爵夫人」

彼は再び私を押し倒す。

朝の光が差し込む中、第二の復讐劇――今度は愛という名の永遠の檻の中での甘い罰が、再び幕を開けようとしていた。