第一章 凍てつく初夜の契約

重厚な樫の扉が、軋んだ音を立てて閉ざされた。

鍵のかかる重たい金属音が、私の心臓を冷たく叩く。

広い寝室。

天蓋付きのベッド。

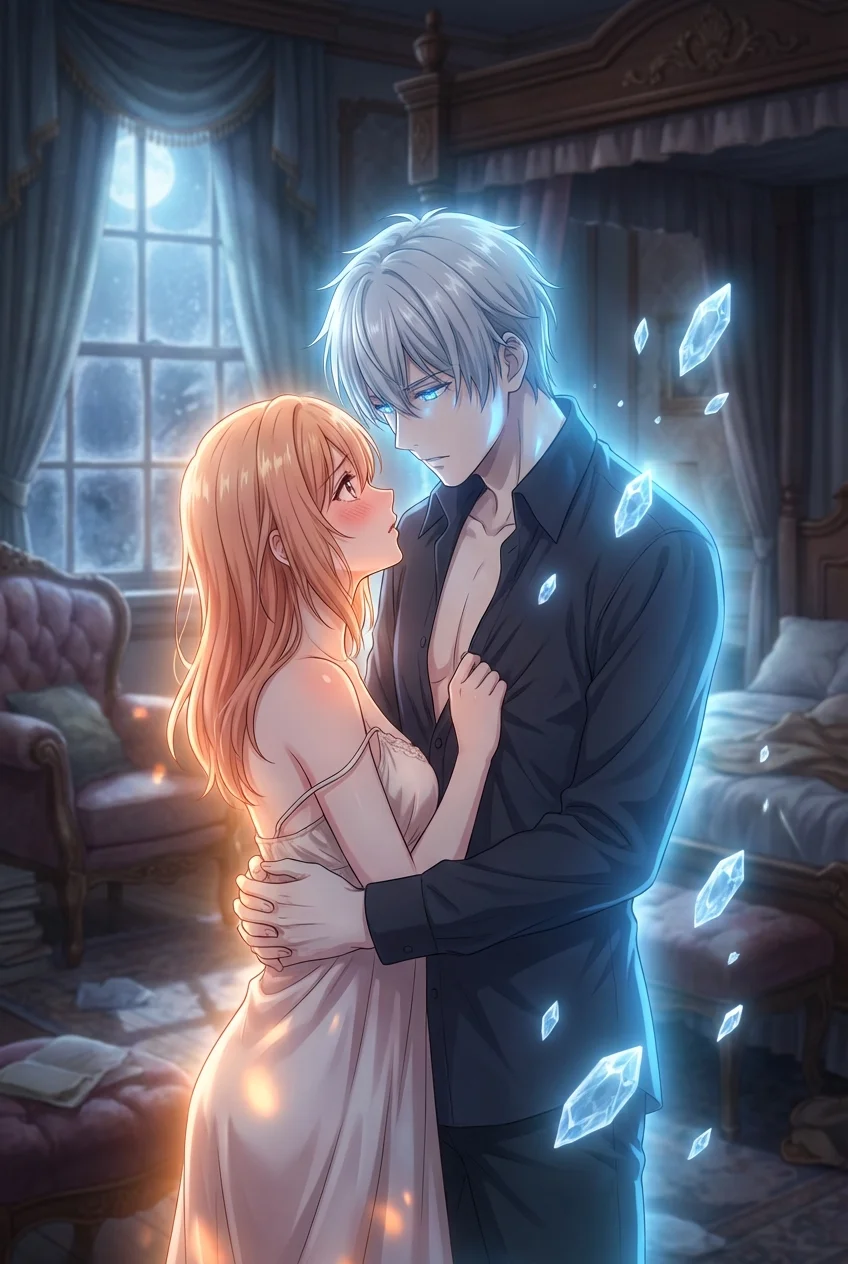

そして、窓際に立つ銀髪の男。

「……逃げ出そうなどと、考えるなよ」

低く、地を這うような声。

彼こそが、この国の誰もが恐れる『氷の公爵』、クラウス・フォン・アイゼンベルク様だ。

魔力を持たず、『灰かぶり』と蔑まれてきた私、リリス。

借金の形(かた)として売られた私が待っているのは、冷酷な扱いか、あるいは実験動物のような末路か。

震える膝をドレスの裾で隠し、私は頭を垂れた。

「こっちへ来い」

命令は絶対だ。

一歩、また一歩。

絨毯に足が沈む感触さえ、今は泥沼のように思える。

彼の目の前まで来ると、顎を強く掴まれた。

「ひっ……!」

冷たい。

人の体温ではない。

まるで氷塊に触れられているようだ。

クラウス様の青い瞳が、私を値踏みするように射抜く。

その視線だけで、薄いネグリジェなど存在しないかのように、全身を舐め回された気がした。

「ほう……」

彼が目を細める。

顎を掴んでいた手が、ゆっくりと首筋へ、そして鎖骨へと滑り落ちる。

「温かいな。貴様」

「あ……、う……」

「魔力がないと聞いていたが……なるほど。余計な雑音がない分、純粋な『熱』だけがある」

意味がわからず、私はただ震えることしかできない。

逃げようと身をよじると、その抵抗さえも楽しむように、彼は私の腰を強引に引き寄せた。

ドンッ、と背中が壁に打ち付けられる。

「あ、あの、クラウス様……?」

「動くなと言ったはずだ」

彼の顔が近づく。

美しいがゆえに、恐ろしい。

整った唇が、私の耳元に触れるか触れないかの距離で囁く。

「俺の呪いを鎮めるには、お前のような『暖炉』が必要だったのだ」

次の瞬間、首筋に鋭い痛みが走った。

「ああっ!」

噛まれた。

いや、吸われている。

彼の唇が、私の肌に焼き付くように押し当てられ、そこから何か――私の生命力のようなものが吸い出されていく感覚。

それと同時に、彼からは強烈な冷気が流れ込んでくる。

「ん……んんっ……!」

熱いのか、冷たいのか分からない。

感覚が混乱し、足の力が抜ける。

崩れ落ちそうになった私を、彼は片腕で軽々と抱き留めた。

「いい声だ。もっと聞かせろ」

「や、やめ……変になっちゃい、ます……!」

「変になればいい。お前は俺のために用意された、ただの供物なのだから」

彼の手が、ネグリジェの薄い布地越しに、私の胸元を乱暴にまさぐる。

冷たい指先が、蕾のように尖った頂を執拗に弾いた。

「ひあッ!」

頭の中が真っ白になる。

こんな乱暴な愛撫、愛など欠片もない。

ただの搾取だ。

それなのに、身体の奥底で燻っていた火種が、彼の冷気によって煽られ、爆発的な熱量を生み出していく。

「そうだ、もっと熱くなれ……俺を溶かしてみせろ」

クラウス様は私を抱き上げると、そのままベッドへと放り投げた。

第二章 逃げ場なき籠絡

視界が回る。

柔らかなシーツの上に沈み込んだ私に、覆いかぶさる影。

逃げ場はない。

彼は私の両手首を片手で頭上に縛り付けるように押さえ込むと、満足げに笑った。

その笑顔は、獲物を前にした肉食獣そのものだった。

「リリス。お前の肌は、吸い付くように極上だ」

「ゆるして、ください……わたし、なにも……」

「許す? 何をだ? 俺はまだ、何もしていないぞ」

彼は私の太ももの内側を、指先でツーっとなぞり上げた。

ぞくり、と背筋に電流が走る。

「いっ……!?」

「ここか? それとも、こっちか?」

太ももの付け根、秘められた花園の入り口を、彼の冷たい指が弄ぶ。

直接触れられているわけではない。

布越しの、焦らすような愛撫。

それが余計に、私の理性を狂わせる。

「お願い、じらさないで……いや、ちがう、やめて……」

言葉が支離滅裂になる。

拒絶したいのに、身体は正直に反応し、蜜を溢れさせている。

「口では嫌がっていても、ここは正直だな」

彼は私の反応をあざ笑うように、ゆっくりとネグリジェの裾を捲り上げた。

露わになった下肢が、冷たい空気に晒される。

恥ずかしさに身を縮めると、彼はその隙を逃さず、私の膝を割り開いた。

「見事だ。熟れた果実のように濡れている」

「み、みないで……!」

「見るさ。味わい尽くしてやる」

彼が顔を寄せる。

熱を帯びた吐息が、もっとも敏感な場所に吹きかけられた。

「ひぁッ!?」

次の瞬間、彼の舌が、私の秘所を捉えた。

「ああっ! だめ、だめえぇッ!」

思考が弾け飛ぶ。

冷たい舌と、熱い口腔。

その温度差が、鋭利な刃物のように神経を逆撫でする。

「ん……じゅる……」

水音が、静かな寝室に響き渡る。

恥ずかしい。

聞かれたくない。

けれど、声を止めることができない。

「あ、あ、クラウス様……あっ、いく、いっちゃう……!」

「イかせてやるものか」

彼は意地悪く舌を止め、寸止めされた私は、宙ぶらりんの快楽に喘いだ。

涙目で彼を見上げると、彼は嗜虐的な光を宿した瞳で微笑んだ。

「お前は俺の氷を溶かす道具だ。勝手に終わることは許さん」

彼は再び私に覆いかぶさると、今度は自身の衣類を寛げ始めた。

露わになった彼の肉体は、彫像のように美しく、そして猛々しく昂ぶっていた。

「受け入れろ、リリス。お前のすべてで、俺を鎮めろ」

「む、むりです……そんな、おおきな……」

「入るさ。お前がこれほど濡らしているのだから」

彼が私の腰を高く持ち上げる。

逃げられない。

侵入の予感に、身体が震える。

そして――。

楔(くさび)が、打ち込まれた。

「あ゛あ゛あ゛――ッ!」

声にならない悲鳴。

身体が裂けるかと思った。

けれど、痛みと同時に、信じられないほどの充足感が押し寄せてくる。

彼の一部が、私の最奥まで侵略してくる。

冷え切っていた彼自身の熱が、私の中で急激に膨れ上がる。

「くっ……! きつい……だが、いい……!」

クラウス様が唸り声を上げ、腰を引く。

そしてまた、深く、重く、突き入れる。

「あっ、あ、あ……!」

激しいピストンが始まる。

彼の冷たい肌が、私の熱い肌と擦れ合い、摩擦熱を生む。

その熱が、私たちの境界線を溶かしていく。

「リリス、リリス……!」

彼は私の名前を呼びながら、獣のように腰を振る。

何度も、何度も、私の弱いところを擦り上げ、抉るように突く。

「もう、だめ……おかしくなる……!」

「おかしくなれ! 俺だけでいっぱいになれ!」

彼の支配欲が、快楽の波となって私を飲み込む。

私は彼の背中に爪を立て、しがみつくことしかできなかった。

第三章 蜜月の支配者

窓の外で小鳥がさえずる頃、私は気だるい倦怠感の中で目を覚ました。

「目が覚めたか」

隣には、頬杖をついて私を見つめるクラウス様がいた。

昨夜の冷徹な表情とは違い、どこか満ち足りた、柔らかな空気を纏っている。

「……おはようございます」

「ああ。素晴らしい夜だった」

彼は私の髪を一房すくい取り、口づけを落とした。

その仕草があまりに自然で、昨夜あんなに乱暴に扱われたことが嘘のようだ。

「身体は痛むか?」

「すこし……」

「そうか。だが、今夜も頼むぞ」

「えっ……」

言葉を失う私に、彼は妖艶に微笑みかけた。

「俺の呪いは、一度や二度では解けない。お前が俺の傍にいる限り、毎晩こうして愛し合う必要がある」

それは契約の確認。

けれど、その瞳の奥には、呪いの抑制以上の執着が見え隠れしていた。

「それに……お前も、嫌ではなかっただろう?」

彼は布団の中に手を滑り込ませ、私の敏感な部分を指先でなぞった。

「っ……!」

ビクリと身体が跳ねる。

昨夜の快楽の余韻が、まだそこに残っている。

「反応がいい。俺の色に染まり始めている証拠だ」

彼は満足げに笑うと、私の唇を奪った。

深く、濃厚な口づけ。

舌が絡み合い、唾液を交換する。

「んむ……ぷぁ……」

息継ぎの間も惜しむように、彼は何度も私に口づける。

「リリス。今日からは部屋から一歩も出すつもりはない」

「そんな……」

「食事も、着替えも、風呂も、すべて俺が世話をしてやる。お前はただ、俺に愛されることだけを考えていればいい」

それは完全な監禁宣言だった。

けれど、恐怖よりも先に、甘い痺れが背筋を駆け上がる。

誰にも必要とされなかった私が。

この美しくも恐ろしい公爵様に、これほどまでに求められている。

「……はい、クラウス様」

私が小さく頷くと、彼は狂喜の表情を浮かべ、再び私を押し倒した。

「愛しているぞ、私の愛しい暖炉(リリス)」

朝の光が差し込む中、再び情事の幕が上がる。

彼の冷たい指が、私の理性を剥ぎ取っていく。

抗えない快楽の檻の中で、私は彼に溺れていくのだった。

第四章 公爵の独占欲

数日が過ぎ、私は完全に『氷の公爵』の所有物となっていた。

「口を開けろ」

スプーンにすくわれたスープが、私の口元に運ばれる。

自分で食べられると言っても、彼は聞く耳を持たない。

「あーん……」

恥ずかしさに頬を赤らめながらスープを含むと、彼は満足げに目を細める。

そして、私の唇の端についた雫を、自らの舌で舐め取った。

「ん……っ」

「甘いな」

食事一つとっても、この調子だ。

彼は私に触れる口実を常に探している。

ある日の午後、書斎で彼が仕事をしている間、私はソファで本を読んでいた。

窓を開け、風に当たっていると、背後から凄まじい殺気を感じた。

「……誰が、窓を開けていいと言った?」

振り返ると、そこには般若のような形相のクラウス様がいた。

「ご、ごめんなさい。風が気持ちよくて……」

「風だと? お前の肌を、俺以外の何かに触れさせるなと言ったはずだ」

彼は乱暴に窓を閉めると、私をソファに押し倒した。

「風でさえ許せない。お前の肌、髪、匂い……すべては俺だけのものだ」

嫉妬。

それは風に対する嫉妬だった。

常軌を逸している。

けれど、その異常なまでの独占欲が、私の空虚な心を満たしていく。

「罰が必要だな」

「罰……?」

「俺以外の何かが触れた場所を、すべて俺の色で上書きする罰だ」

彼は私の服を引き裂かんばかりの勢いで脱がせた。

そして、首筋、腕、胸、太もも……風が触れたであろう全ての場所に、赤い吸血の痕(キスマーク)を刻み込んでいく。

「ああっ! 痛い、です……クラウス様……!」

「痛いか? ならば刻め。この痛みこそが、俺の愛だ」

彼の愛撫は、日に日に激しさを増していた。

痛みと快楽の境界線が曖昧になる。

私は涙を流しながら、彼の頭を抱きしめた。

「もっと……もっと私を、壊して……」

無意識に漏れた言葉に、彼は獰猛に笑った。

「望み通りにしてやる」

彼は私の足首を掴み、大きく開脚させる。

そして、何の予兆もなく、自身の昂ぶりを深々と突き入れた。

「ひぃあッ!?」

「奥まで……もっと奥まで食らいつけ!」

「あ、あ、あ゛ぁぁッ!」

獣同士の交尾のように、激しく、貪欲に。

部屋中に響く水音と、肌がぶつかる音。

もはや言葉による会話など必要なかった。

私たちは身体と身体で語り合い、魂を削り合っていた。

意識が飛びそうになるほどの絶頂の中、私は確信した。

私はもう、この檻から出ることなどできない。

いや、出たくないのだと。

氷の公爵の冷たい腕の中こそが、私にとって唯一の、灼熱の楽園なのだから。

最終章 溶け合う魂

月明かりの下、私たちは絡み合ったまま横たわっていた。

彼の呪いの氷は、もう私を傷つけない。

私の体温が彼に流れ込み、彼の冷気が私の火照りを冷ます。

私たちは二人で一つの循環系となっていた。

「リリス」

彼が私の名を呼び、優しく抱きしめる。

そこにはもう、初夜のような一方的な支配はない。

あるのは、互いを慈しみ、必要とし合う、深い愛着だけだ。

「私は、貴方様のものです」

「ああ。そして俺も、お前のものだ」

彼は私の左手を取り、薬指に口づけをした。

そこには、目に見えない、けれど決して解けることのない『執着』という名の指輪が嵌められている。

「愛している、リリス。死が二人を分かつまで……いや、死んでも離しはしない」

その言葉は、どんな甘い愛の言葉よりも重く、そして心地よかった。

私は彼の胸に顔を埋め、深く頷く。

この冷たくも熱い檻の中で、私は永遠に、彼だけの花として咲き誇るのだ。

(了)