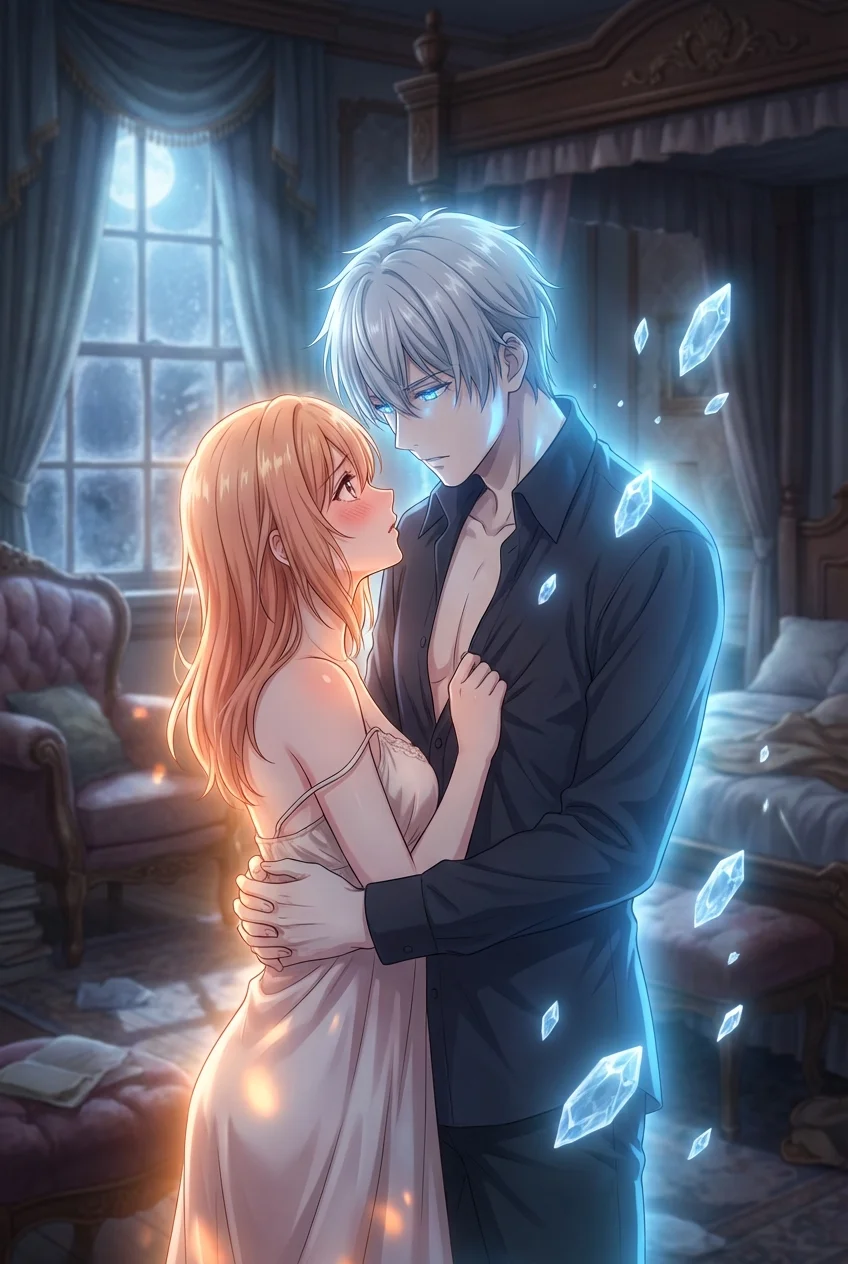

第一章 粘膜とメスの温度

「……そこ、深くお願い」

甘く、熱に浮かされたような声が、冷たい地下実験室の空気を震わせた。

私は手元の銀色のメスを握り直す。

指先には、ゴム手袋越しでも伝わる異常なほどの体温。

解剖台の上に横たわるのは、私の研究対象であり、同時に私を狂わせる「魔」そのものだ。

「動かないで、ヴォルフ。神経叢(そう)を傷つけるわよ」

努めて冷静な声を出す。

けれど、私の喉はカラカラに乾いていた。

目の前に広がるのは、ヒトの形をした極上の魔導生物。

彼、ヴォルフガングの肌は、カシミヤよりも滑らかで、切り裂けば宝石のような体液が滲む。

今、私が刃を当てているのは、彼の左胸にある「魔力供給路」の直上だ。

「ああ……イリス、君の目はいつも冷たいね」

ヴォルフが伏し目がちに笑う。

長い睫毛が落とす影。

汗ばんだ胸板が、荒い呼吸に合わせて上下し、私の指先を誘惑するように押し上げてくる。

「解剖学的な興味しかないと言ったはずよ」

「嘘つき」

彼は私の手首を、その熱い掌でふわりと掴んだ。

力が強いわけではない。

なのに、呪縛にかかったように動けなくなる。

「君の手、震えているよ。……興奮してる?」

「馬鹿なことを……これは、武者震いよ」

「ふふ、ならどうして、こんなにいい匂いをさせているの?」

ヴォルフが首を反らし、喉仏をさらけ出す。

そこには青白い血管が浮き上がり、ドクンドクンと脈打っていた。

それはまるで「ここを食んでくれ」と言わんばかりの無防備さ。

私は息を飲む。

視界が歪む。

研究者としての理性が、彼から発せられる濃密なフェロモンによって、音を立てて溶解していくのがわかった。

この世界において、魔物の解剖は科学であり、同時に禁忌だ。

特に彼のような「擬態種」の内部構造を知ることは、神の領域を覗くごとき背徳。

「早く……焦らさないで。イリス、君のその冷たい刃で、僕の中を掻き回してくれ」

ヴォルフの懇願は、痛みへの恐怖ではなく、与えられる刺激への渇望に満ちていた。

彼の生態は特殊だ。

外部からの魔力干渉――つまり、私がメスや指で彼の魔力回路を直接刺激することでしか、彼は生きるためのエネルギーを循環させられない。

それは治療であり、メンテナンスであり、

そして何よりも濃厚な「行為」だった。

私はメスの切っ先を、彼の鎖骨のくぼみに滑らせた。

「っ……あぁ!」

鋭い呼気が漏れる。

刃が皮膚を切り裂く感触はない。

彼の肉体は魔力で構成されており、物理的な干渉は、神経に直接電流を流すような快楽へと変換される。

「いい声ね、ヴォルフ。もっと聞かせて」

私のSっ気が頭をもたげる。

普段は堅物の学者である私が、白衣の下で汗ばみ、彼を支配することに愉悦を感じている。

「もっと、深く……芯まで届くように……」

彼の瞳が潤み、焦点が合わなくなっていく。

私は解剖台に身を乗り出した。

彼と私の距離は、吐息が触れ合うほど。

部屋には、ホルマリンのツンとした匂いではなく、もっと甘く、重たい、完熟した果実が腐る寸前のような芳香が充満し始めていた。

それは彼が絶頂に近づいている証拠。

「イリス、もう我慢できない。……君を、食べたい」

その言葉は比喩ではない。

魔物は、与えられた快楽の代償として、術者の精気を貪る。

私たちは、解剖台という聖域で、互いを解体し合う共犯者なのだ。

第二章 侵食する触手

「あっ、だめ……っ、いきなり、強く……!」

私の口から、自分でも信じられないような嬌声が漏れた。

立場が逆転したのは一瞬だった。

ヴォルフの上半身から、半透明の「影」が溢れ出し、私の四肢を拘束したのだ。

それは触手のようにうねり、白衣の裾から滑り込んでくる。

「さっきまでの威勢はどうしたの? イリス先生」

彼の声色が、甘えるような響きから、捕食者の低い唸りへと変わる。

解剖台に寝そべったまま、彼は私を見下ろすような瞳で見つめていた。

金色の瞳孔が縦に割れている。

「解剖の時間は終わりだ。これからは、補給の時間だよ」

「っ……、離しなさい、ヴォルフ! これは規定違反よ……!」

「規定? そんな紙切れ、今の僕らには関係ないだろう?」

彼の影――魔力の延長器官が、私の太腿の内側を這い上がる。

まるで形を持った熱源そのものが、肌に吸い付いているようだ。

ぞわり、とした悪寒と熱波が同時に背骨を駆け抜ける。

「んっ、ぁ……!」

影の先端が、私の最も敏感な場所に触れる。

直接的な接触ではない。

服の上から、あるいは皮膚を透過して、直接神経を愛撫されているような奇妙な感覚。

「君の心臓、すごい音だ。解剖学的には、頻脈状態……だっけ?」

ヴォルフが意地悪く笑う。

彼の手が私の頬に触れる。

さっきまで私が弄んでいた彼の体温が、今は私を溶かそうとしている。

「君が僕に『施術』をしてくれるたびに、思うんだ。……いっそ、このまま君の中に溶けてしまいたいって」

「ヴォルフ……、狂ってる……」

「そうさせたのは君だ、イリス」

彼の指が私の唇を割り、中へと侵入してくる。

唾液が絡みつく音。

彼の指先から、痺れるような甘い毒――高濃度の魔力が流れ込んでくる。

視界が白く明滅する。

頭の芯がぼんやりとして、抵抗する力が抜けていく。

(いけない、これ以上魔力を流されたら……私が、保たない)

だが、体は正直だった。

拒絶するどころか、もっと彼を求めて弓なりにしなる。

学者としての知識が警鐘を鳴らす。

これは「共依存」の末期症状。

被検体の魔力なしでは生きられない体へと、作り変えられようとしている。

「君の体の構造も、とても興味深いよ。……どこをどう触れば、君が理性を手放すか、僕は全部知っている」

影がさらに奥深くへ。

私の内側の、誰にも触れさせたことのない柔らかい場所を、執拗に責め立てる。

それは痛みと快楽の境界線を曖昧にする、暴力的なまでの愛撫。

「あぁっ、や、め……! おかしく、なるッ……!」

「なってしまえばいい。理性なんて、今の君には邪魔なだけだ」

ヴォルフが上体を起こし、私の耳元で囁く。

「僕だけで満たされて。僕以外のことは何も考えられないように、脳髄まで書き換えてあげる」

言葉と共に、耳の裏に鋭い牙が突き立てられた。

痛みは一瞬。

その後には、灼熱のマグマを注ぎ込まれたような、爆発的な陶酔が全身を駆け巡った。

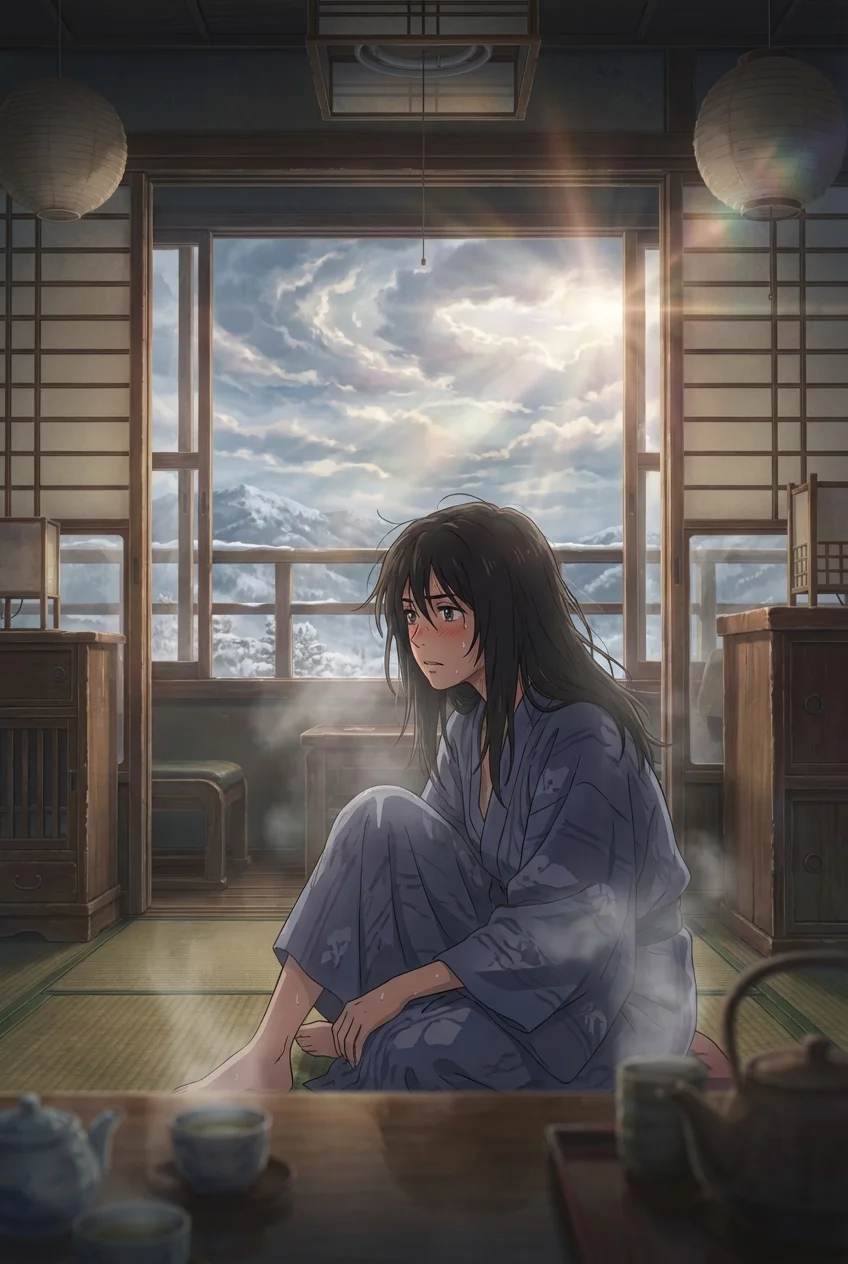

第三章 永遠の標本

世界が揺れる。

天井の無機質なライトが、流星のように尾を引いて滲む。

私はもう、自分が解剖台の上にいるのか、それとも深海に沈んでいるのか分からなかった。

あるのは、ヴォルフという圧倒的な熱源と、それに翻弄される私の魂だけ。

「イリス、愛しているよ。……壊したくなるほどに」

「あぁ……ヴォルフ、もっと……もっとちょうだい……!」

私は懇願していた。

恥も外聞もない。

ただ、彼が与えてくれる焦熱の快楽がなければ、息もできない。

彼の「影」は、今や私の全身の血管と同化するように脈動している。

内側から突き上げられるような衝撃。

波状攻撃のように押し寄せる絶頂の波。

息継ぎをする暇さえ与えられない。

「いい顔だ。……普段のすました顔も好きだけど、こうやって欲望に溺れている君は、最高に美しい」

ヴォルフが私の首筋に吸い付き、所有の印(マーキング)を刻む。

じゅるり、と湿った音が響くたびに、私の腰は反射的に跳ねた。

もう、彼と私の境界線はない。

彼の魔力が私の血液となり、私の生命力が彼の糧となる。

永久機関のような循環。

「待っ、て……もう、限界……!」

「駄目だ。まだ許さない」

彼は残酷に微笑むと、さらに深く、私の最奥へと魔力を注ぎ込んだ。

ギリギリのところで止められていた堰(せき)が決壊する。

「あ、あぁぁぁぁぁッ!!」

声にならない叫び。

視界が真っ白に染まり、思考が完全に弾け飛ぶ。

指先がつま先まで硬直し、そして力が抜けていく。

それでも、彼は止まらない。

痙攣する私の体を抱きしめ、余韻さえも許さず、次なる波を引き起こす。

「言っただろう? 終わらせないって」

彼の低い声が、直接脳に響く。

「君は一生、僕の研究者(ドクター)であり、僕の玩具だ。……死ぬまで、いや、死んでも離さない」

薄れゆく意識の中で、私は恍惚とした笑みを浮かべた。

それは絶望ではない。

これこそが、私が求めていた真理。

学術的な探究の果てに見つけたのは、知識ではなく、この底なしの沼だったのだ。

汗と愛液、そして魔力の残滓(ざんし)が混じり合う匂いの中、私たちは再び重なり合う。

解剖台の上、冷たい金属の感触だけが、ここが現実であることを告げていた。

けれど、もう戻れない。

私は喜んで、彼という名の檻に閉じ込められることを選んだのだから。

夜はまだ、始まったばかりだ。