静寂は、音がない状態を指すのではない。

それは、逃げ場のない圧迫感のことを言うのだ。

私の鼓膜を震わせるのは、生命維持装置の無機質な駆動音と、自身の荒い呼吸だけ。

「……嘘でしょう」

目の前の強化ガラスの中で、それは蠢いていた。

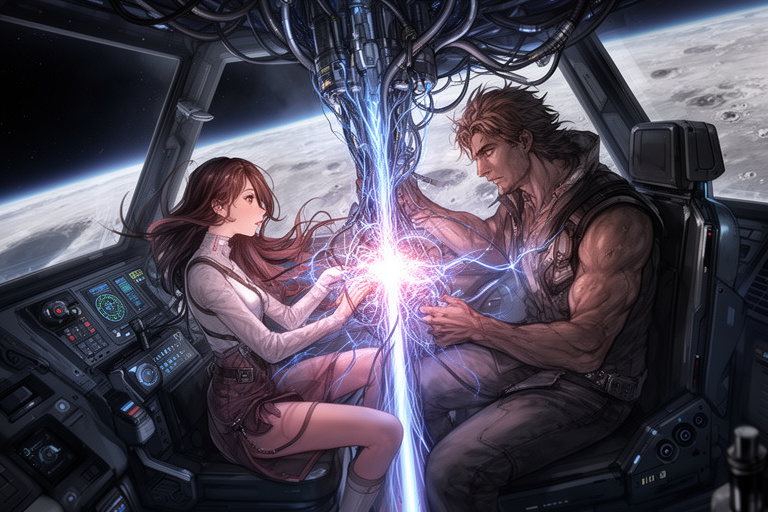

民間宇宙開発企業『ヘリオス』が極秘裏に建設した、月面裏側採掘基地『アルテミス・ネオ』。

そこで私が掘り当てたのは、レアメタルではない。

銀色に輝く、流動する『意思』だった。

第一章 狂気への誘い

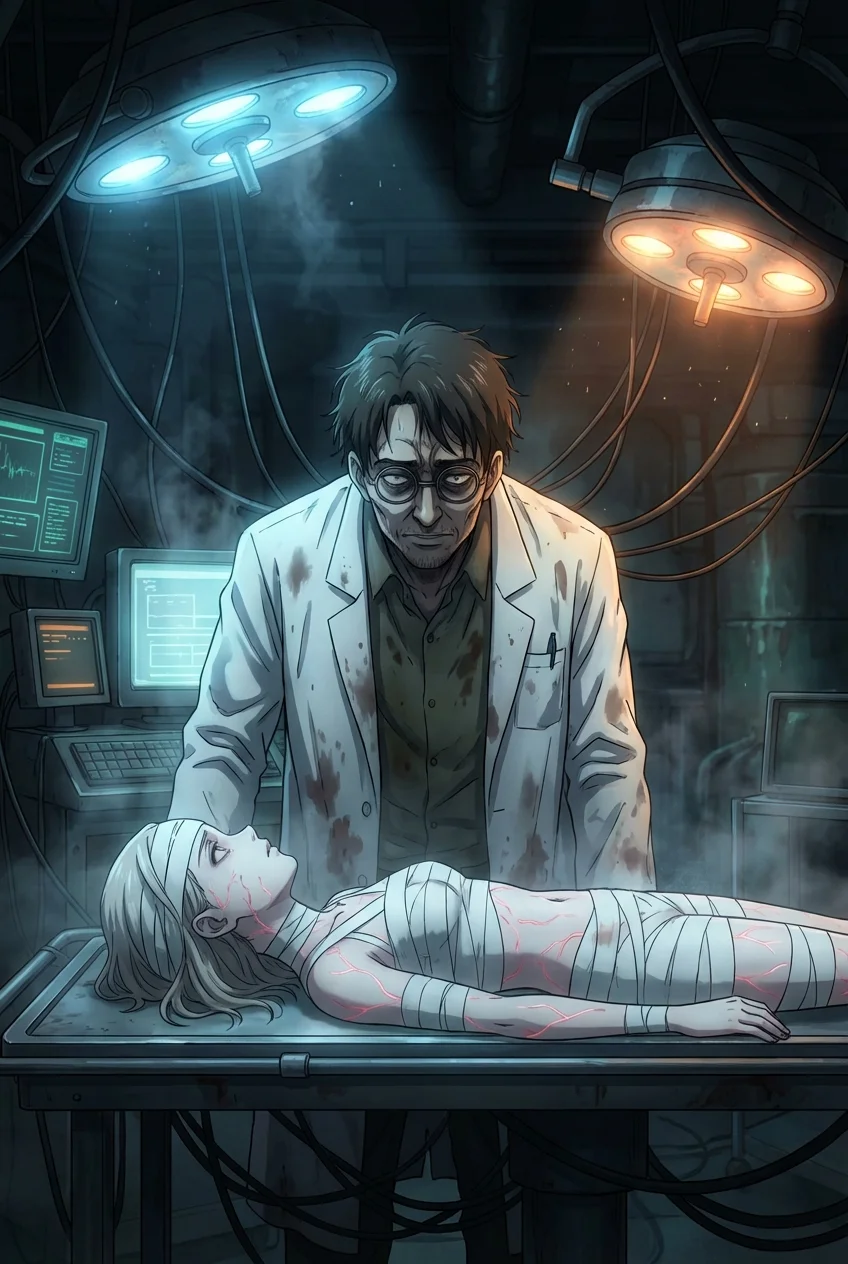

閉鎖された研究室の空調は、常に摂氏22度に保たれているはずだった。

だが、私の肌は粟立ち、同時に芯からじっとりと熱を帯び始めていた。

検体番号『ルナ・ナイン』。

レゴリスの深層から採取されたその珪素生命体は、ガラス越しに私を見ている。

目はない。だが、視線を感じる。

粘度の高い水銀のような流体。

それが容器の中で鎌首をもたげ、ガラス壁に張り付く。

まるで、私の体温を欲するように。

「博士、バイタルが上昇しています。休憩を推奨します」

AIの警告音が遠くに聞こえる。

無視した。

私は魅入られたように、グローブを脱ぎ捨て、素手をガラスに這わせた。

ひやりとした冷たさが掌に伝わる。

次の瞬間、ルナ・ナインが内側から、私の掌と重なる位置に押し付けられた。

ガラスという物理的な障壁があるはずなのに。

「あ……っ」

脳髄に、直接響くような痺れ。

指先から電流が走り、背骨を駆け上がり、腰の奥で甘く弾けた。

これは、交信?

いいえ、違う。

これは『求愛』だ。

科学者としての理性が警鐘を鳴らす。

だが、女としての本能は、この異質な捕食者を前にして、かつてないほど激しく脈打っていた。

民間企業の利益追求のために切り詰められた安全予算。

その綻びが、現実のものとなる。

ピシリ、と微かな音がした。

強化ガラスに、蜘蛛の巣のような亀裂が走る。

逃げなければ。

そう思うのに、足が動かない。

膝が震え、太腿の内側が熱く濡れていくのを感じる。

恐怖ではない。

期待だ。

この無重力の孤独な牢獄で、私は誰にも触れられずに乾ききっていた。

そんな私を、この銀色の怪物は見透かしている。

亀裂から、銀色の雫が滲み出した。

それは重力に逆らうように空中に浮遊し、歪な触手の形をとって、私へと伸びてくる。

「来て……」

私の唇が、勝手に動いた。

第二章 無重力の凌辱

空気が変わった。

研究室独特のオゾンの匂いが消え、甘く、鼻腔を麻痺させるような芳香が充満する。

銀色の触手が、私の白衣の裾から侵入してくる。

布越しではなく、まるで布地そのものを透過するかのように、直接肌に触れた。

「ひぐっ、あぁ……!」

冷たい。

けれど、触れられた場所から火傷しそうなほどの熱が広がる。

それは私の肌の上を滑り、肋骨をなぞり、敏感な場所を的確に探り当てていく。

無重力空間(ゼロ・グラビティ)の浮遊感が、理性の崩壊を加速させた。

地に足がつかない不安定さが、快楽の波を増幅させる。

逃げようと身をよじると、体は宙に浮き、抵抗のための摩擦を失う。

それは余計に、銀色の触手にとって都合の良い玩具となるだけだった。

「や、だ……そんな、ところ……」

声にならない悲鳴。

銀色の流体は、私の衣服を溶かすように侵食し、剥き出しになった肌に絡みつく。

複数の触手が、私の四肢を拘束した。

空中で大の字に開かれた私の体。

恥ずかしいほど無防備な姿。

視界の隅で、モニターに映る自分のバイタルサインが危険域に達しているのが見えた。

心拍数160。

ドーパミン濃度、測定不能。

「あっ、あぁっ、熱い、熱いっ!」

銀色の楔(くさび)が、私の秘められた最奥を割り開く。

人間のものではない。

硬質でありながら、脈動する生々しい質感。

内側の粘膜が、異質な侵入者を拒絶しようと収縮するが、それは逆効果だった。

締め付ければ締め付けるほど、その楔は質量を増し、私の深部を抉るように押し入ってくる。

「んくっ、ぁ、あ、あああぁっ!」

脳が白く弾ける。

酸素が足りない。

荒い呼吸を繰り返すたびに、肺の中にまでその甘い芳香が入り込み、血液を通じて全身を快楽で汚染していく。

人間同士の交わりなど、これに比べれば児戯に等しい。

内側から直接、神経節を書き換えられるような感覚。

痛みと快楽の境界線が溶解する。

私の意思とは無関係に、腰が跳ねた。

空中で姿勢を制御できないまま、私はただ、その銀色の奔流に翻弄される。

波状攻撃のように押し寄せる絶頂。

一度達しても、許されない。

意識が飛びそうになると、冷やりとした刺激が首筋を噛み、強制的に現実に引き戻される。

「お願い、もう、壊れ……壊れちゃう……ッ」

涙と唾液で顔がぐしゃぐしゃになる。

けれど、体は正直だった。

もっと深く、もっと激しく。

この異質な遺伝子を、全て受け入れたいと渇望している。

第三章 銀河の苗床

どれほどの時間が経過したのだろう。

数時間か、あるいは数日か。

基地の時間感覚はとうに失われていた。

私は研究室の床から数十センチ浮いたまま、力なく漂っていた。

全身に、銀色の紋様が刻まれている。

それはルナ・ナインが私の一部と同化した証だった。

意識は朦朧としているが、感覚だけが異常に鋭敏になっている。

部屋の隅で稼働するサーバーの電子音さえ、肌を撫でる指先のように感じられる。

『適合……完了……』

頭の中に、言葉ではない概念が流れ込んでくる。

低く、重く、そして甘美な響き。

私の中に満たされた銀色の種子は、いまや私の細胞の一つ一つと融合し、新たな生命系を構築し始めていた。

お腹の奥が、熱い。

先ほどまでの激しい突き上げとは違う、じんわりとした幸福感。

私は、人間ではなくなった。

この月という、死の世界の女王になったのだ。

「……ふふ」

乾いた唇から、狂気じみた笑みが漏れる。

通信パネルが点滅している。

地球からの定期連絡だ。

『ヘリオス本社より、エリアナ博士へ。応答せよ。採掘成果の報告を求める』

私は震える手で、通信機のスイッチを入れた。

だが、送ったのは救難信号でも、報告書でもない。

モニターに映る私の顔は、恍惚と狂気で歪み、瞳は銀色に輝いていることだろう。

「報告します……」

掠れた声。

喉の奥に残る、異質の味。

「新たな鉱脈を……いえ、新たな『未来』を見つけました」

私はスイッチを切った。

そして、メインシステムの電源を落とす。

プツン、という音と共に、基地内は完全な闇に包まれた。

非常灯の赤い光だけが、明滅する。

いや、暗くない。

私を抱くこの銀色の腕が、青白く発光しているから。

再び、熱い波が押し寄せてくる。

今度は、終わりなどない。

酸素が尽きるその瞬間まで、あるいは永遠に。

私は自ら、白衣の前をはだけさせた。

月面の重力は地球の六分の一。

だが、私を縛り付けるこの背徳の重力は、ブラックホールのように重く、深く、私を離さない。

「愛しているわ……私の、怪物」

静寂の月面裏側で、誰にも知られることなく。

人類という種を裏切る、冒涜的で美しい共犯関係が、今、完成した。