第一章 疵物の花嫁

「……お前が行くのよ、美緒」

豪奢な打掛の裾を踏みつけながら、姉は吐き捨てるように言った。

鏡に映る姉の顔は、恐怖で白く引き攣っている。

「あの男は怪物よ。噂を聞いたことないの? 彼と一晩過ごした女は皆、精神を病んで廃人になるって。そんなの、私が耐えられるわけないじゃない!」

私は、ただ静かにその言葉を聞いていた。

姉の理不尽な命令は今に始まったことではない。

華道の家元である我が家において、香りの判別ができない「無嗅覚症」の私は、ただの疵物(きずもの)だった。

対して、絶対的な嗅覚と美貌を持つ姉は、一族の希望そのもの。

「分かったわ、お姉様」

私は淡々と答えた。

感情を殺すのは得意だった。

どうせこの家に居場所などない。

ならば、怪物の生贄になるのも悪くないかもしれない。

そうして私は、姉の名を騙り、漆黒の高級車に押し込まれた。

行き先は、政財界を裏で牛耳る「久我山(くがやま)」の当主、久我山蓮次郎の屋敷。

彼が求めたのは、我が家の「血統」だけ。

だから、中身が姉だろうが私だろうが、気付かれなければ関係ない。

(廃人、か……)

車窓を流れる夜景をぼんやりと眺める。

私の世界には「匂い」がない。

花の香りも、腐敗臭も、人のフェロモンさえも。

無機質で、平坦な世界。

けれど、私には他人には見えないものが見えた。

人の感情が、陽炎のように揺らめく色彩となって視えるのだ。

車が深い森の奥にある屋敷に到着する。

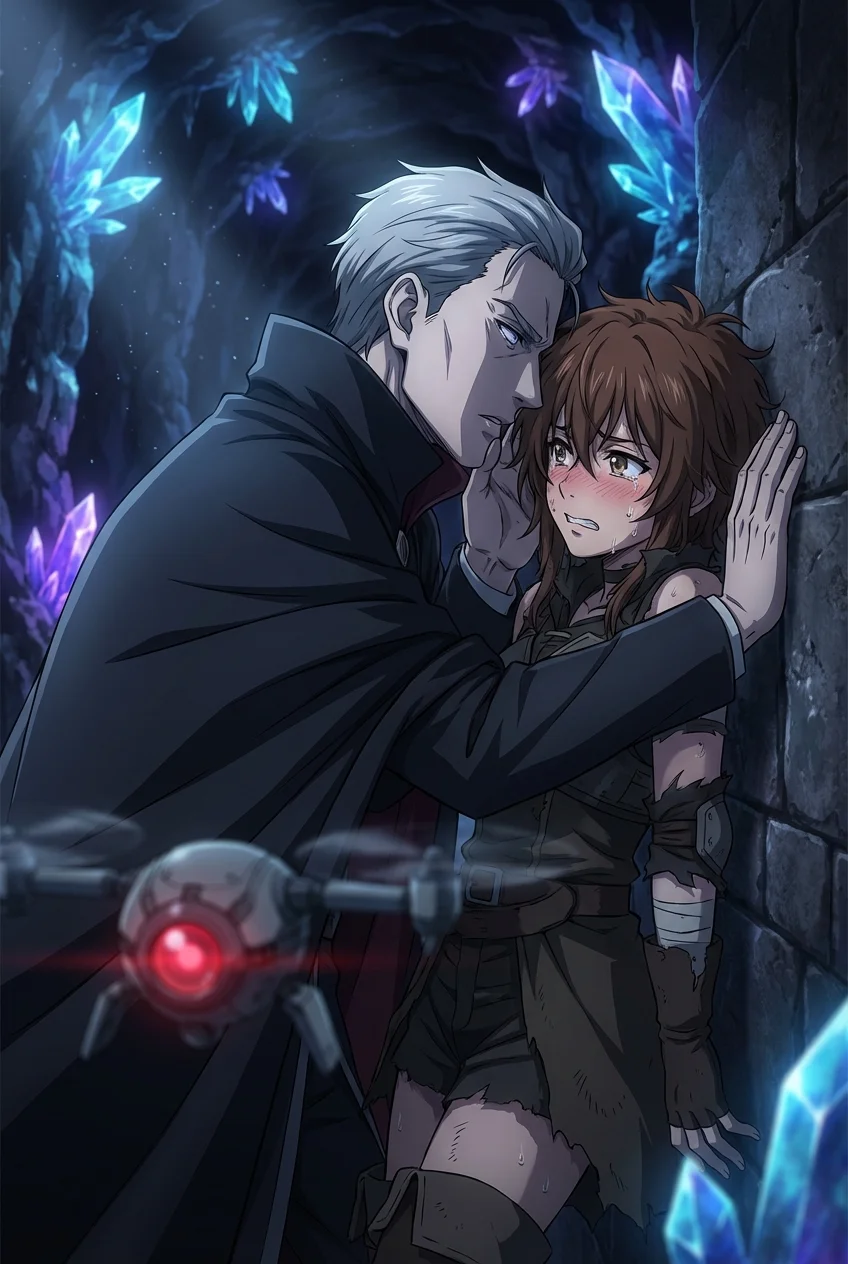

重厚な扉が開くと、そこには闇そのもののような男が立っていた。

久我山蓮次郎。

鋭い眼光。彫刻のように整っているが、凍てつくような冷たさを湛えた美貌。

そして何より驚いたのは、彼の全身から立ち昇る、どす黒く、しかし妖艶な紫色のオーラだった。

「……ほう」

彼は私を見下ろし、低く唸った。

その声は、腹の底に響く重低音。

「怯えないのか。俺の前に立って、平然としている女は初めてだ」

彼が数歩近づく。

周囲の使用人たちが、青ざめた顔で後ずさりする。

どうやら、彼から発せられる「匂い」は、常人にとっては猛毒に近い刺激臭らしい。

けれど、私には何も匂わない。

ただ、彼の纏う紫色の炎が、美しく揺らめいているのが見えるだけ。

「ごきげんよう、旦那様」

私は淑やかに頭を下げた。

彼は怪訝そうに眉をひそめ、そして獰猛な笑みを浮かべた。

「面白い。偽物の花嫁ごときが、この俺を前にして震えもしないとはな」

バレていた。

最初から。

心臓が早鐘を打つ。

殺されるかもしれない。

しかし、彼は私の細い顎を、大きな手で乱暴に掴み上げた。

「いいだろう。本物が逃げ出したなら、代用品で楽しむまでだ」

その瞳の奥に、飢えた獣の光が宿る。

「覚悟しておけ。俺は、加減などできない」

第二章 猛毒の抱擁

寝室は広大で、冷え冷えとしていた。

キングサイズのベッドに押し倒され、私は身動きが取れなくなる。

覆いかぶさる彼の身体は、溶岩のように熱い。

「……っ」

首筋に顔を埋められ、鋭い犬歯が肌を掠める。

本来なら、ここで女たちは彼の強烈なフェロモンに当てられ、意識を混濁させるのだという。

けれど、私には効かない。

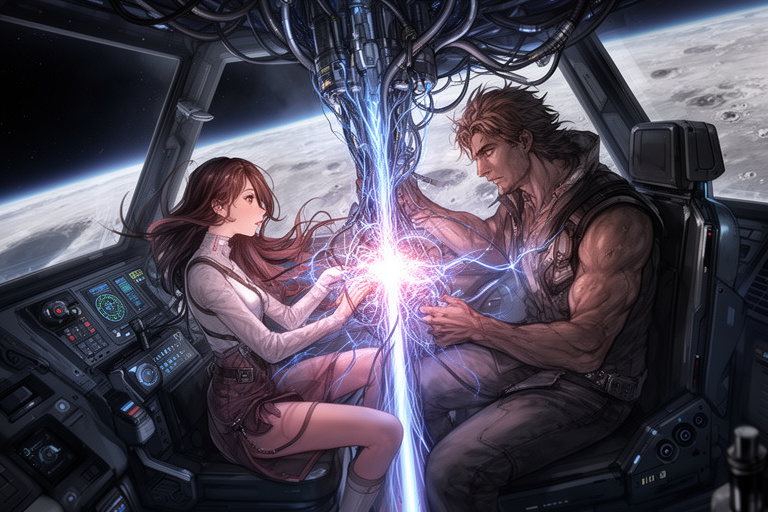

その代わり、視覚的な情報が私の脳を焼き尽くそうとしていた。

彼の欲望の色。

鮮烈なクリムゾンレッドが、視界いっぱいに広がる。

「なぜだ……?」

蓮次郎が、私の首筋に唇を這わせながら呟く。

「なぜ、俺の毒に犯されない? なぜ、意識を保っていられる?」

彼の指先が、着物の合わせ目から侵入する。

ごつごつとした指が、私の敏感な場所を執拗に探る。

「あ、ぅ……っ!」

声が漏れた。

匂いは分からなくても、快感は分かる。

いや、むしろ他の感覚が遮断されている分、触覚が異常なまでに鋭敏になっていた。

「……そうか。お前、鼻が利かないのか」

彼は瞬時に理解した。

そして、歓喜に満ちた低い笑い声を漏らす。

「傑作だ。俺の毒が効かない唯一の女、か」

彼の態度が一変した。

先ほどまでの試すような手つきではなく、獲物を絶対に逃がさない捕食者のそれに変わる。

「なら、遠慮はいらないな」

バリッ、と音がして、襦袢が引き裂かれた。

露わになった肌に、彼の熱い視線が突き刺さる。

「俺の全てを、その身体で受け止めろ」

彼の大きな手が、私の太ももを強引に割り開く。

抵抗など許されない。

圧倒的な力の差。

「っ、あ、ああっ!」

彼の手が、秘所を愛撫する。

ただの愛撫ではない。

私の理性を根こそぎ奪い去ろうとするような、魂を直接揺さぶるような手つき。

熱い。

身体の芯が、火をつけられたように熱い。

「ほら、濡れてきているぞ。こんなにも」

彼は私の耳元で囁く。

その吐息さえもが、熱帯の夜風のように湿度を帯びている。

耳朶を甘噛みされ、背筋に電流が走る。

「あ、だめ、そんな……っ!」

「駄目じゃない。お前は俺の妻だ。俺のものだ」

彼が指を這わせるたび、私の内側から粘ついた蜜が溢れ出す。

恥ずかしい。

けれど、止まらない。

「……いい声だ。もっと聞かせろ」

彼は私を組み敷き、自身の剛直な熱を、私の秘部に押し当てる。

まだ、入っていない。

それなのに、その熱量だけで、私は溶かされてしまいそうだった。

「美緒……」

初めて、彼が私の名を呼んだ。

その瞬間、彼の紫色のオーラが、私を飲み込むように包み込んだ。

第三章 境界の崩壊

「あ、あっ、ぁぁ……ッ!」

言葉にならない叫びがあがる。

彼が、私の中に入り込んできた。

痛いほどの充溢感。

身体の半分が彼に乗っ取られたような感覚。

「くっ……狭いな。締め付けが良すぎる」

蓮次郎が苦しげに喘ぎ、腰を揺らす。

そのたびに、私の視界が白く弾ける。

匂いのない世界で生きてきた私にとって、彼の存在はあまりにも鮮烈だった。

筋肉の軋み、汗の滑る感触、荒々しい呼吸音。

そのすべてが、私の五感を暴力的に支配する。

「もっとだ……もっと奥まで……」

彼は飢えた獣のように、私を貪る。

一度突き上げられるたびに、理性の壁がガラガラと崩れ落ちていく。

「あ、すごい、熱い、なか、熱いっ!」

「俺を感じろ。他の何も考えるな。俺だけを見ろ」

彼は私の両手首を頭上で縛り上げ、深い口づけを落とす。

息ができない。

酸素の代わりに、彼のエナジーが口内から直接流れ込んでくるようだ。

これまでは「怪物」と恐れられ、誰とも深く繋がれなかった孤独。

その寂しさが、激情となって私に叩きつけられる。

「ああっ! れん、じろう、さまっ!」

快楽の波が、何度も何度も押し寄せる。

もう、自分が誰なのかも分からない。

ただ、彼を受け入れるための器になり果てていた。

身体の奥深く、子宮の入り口をノックされるたび、脳髄が痺れるような甘い電流が駆け巡る。

「いく……っ、俺も、いくぞ……!」

彼の動きが激しさを増す。

世界が揺れる。

視界の色彩が混ざり合い、真っ白な光になる。

ドプン、と。

熱い塊が、私の最奥に注ぎ込まれた。

「あぁぁぁーーーーっ!」

魂ごと溶かされるような感覚。

彼の熱が、私の血管を巡り、全身を支配していく。

私は意識が遠のく中で、彼が満足げに私を抱きしめる温度だけを感じていた。

それは、今まで知らなかった「愛」という名の、あまりにも重く、甘い鎖だった。

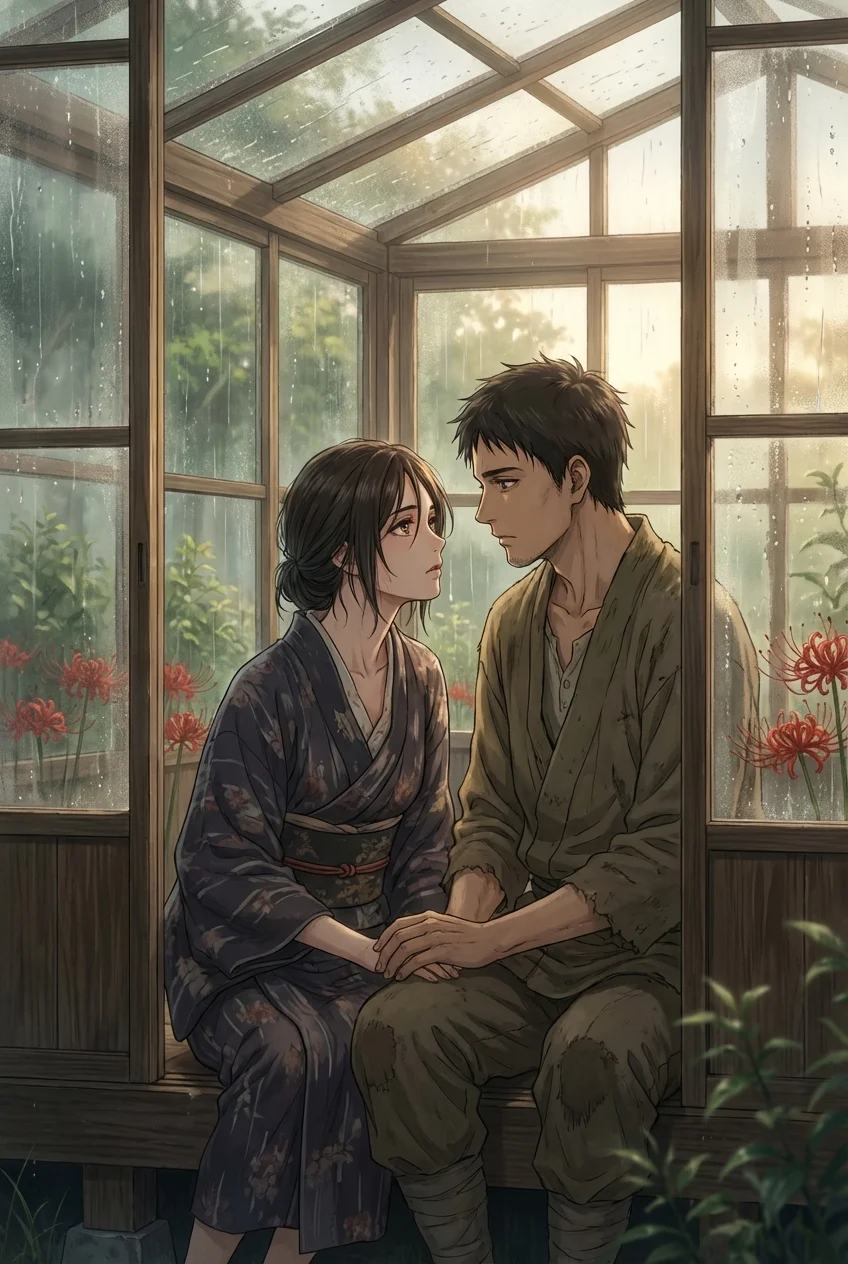

第四章 逆転の愛

翌朝。

目覚めると、蓮次郎が隣で私を見つめていた。

昨夜の獣のような激しさはなりを潜め、今は穏やかな瞳をしている。

「……おはよう、私の妻」

彼が指先で私の頬を撫でる。

その仕草の、なんと優しいことか。

「身体は、大丈夫か?」

「はい……少し、重いですが」

顔が熱くなるのを隠せない。

シーツの下、素肌が触れ合うたびに、昨夜の記憶が鮮明に蘇る。

すると、部屋の扉が乱暴に叩かれた。

「蓮次郎様! 戻りましたわ! その偽物を追い出して!」

聞き覚えのある甲高い声。

姉だ。

逃げ出したはずの姉が、私が無事だと聞いて――あるいは、蓮次郎の財産が惜しくなって戻ってきたのだ。

蓮次郎の顔色が、瞬時に氷点下まで冷え込む。

「……騒々しいな」

彼はガウンを羽織り、扉を開けた。

そこに立っていたのは、厚化粧をした姉。

「あ、あら蓮次郎様……ごきげんよう。昨夜は手違いで妹が……」

姉が媚びるような笑顔で近づこうとした、その時。

ドサッ。

姉が白目を剥いて倒れた。

「な……?」

「俺の制御を解いた。今の俺の匂いは、常人には劇薬だ」

蓮次郎は冷酷に見下ろす。

彼から溢れ出るどす黒いオーラが、姉を圧倒していたのだ。

私には見えても、影響はない。

けれど、姉にとっては致死量に近い刺激臭なのだろう。

「ひ、ひぃ……っ」

姉は泡を吹きながら、這いつくばって後ずさる。

「失せろ。俺の妻は、この世界でただ一人、美緒だけだ」

蓮次郎が振り返り、私を見る。

その瞬間、彼を取り巻くオーラが、優しい桃色に変わった。

「美緒、おいで」

彼が手を差し伸べる。

私は迷わず、その手を取った。

「……はい、あなた」

姉は恐怖に顔を歪めながら逃げ去った。

もう二度と、私を脅かすことはできない。

蓮次郎は私を抱き寄せ、再びベッドへと押し倒す。

「邪魔が入ったな。……続きをしようか」

彼の瞳が、再び熱を帯びる。

私はその首に腕を回し、妖艶に微笑んだ。

「ええ……たっぷりと、愛してくださいませ」

匂いのない世界で、私だけが知っている彼の香り。

それは、とびきり甘く、危険な、私だけの蜜の味。

身代わりから始まった契約は、今、誰も入り込めない永遠の檻へと変わったのだ。