「動かないで。その一雫が落ちれば、全てが台無しになる」

私の指先が震えるのは、恐怖からではない。

この男の眼球が、私の肌の上を這い回る感触に、どうしようもなく濡れてしまうからだ。

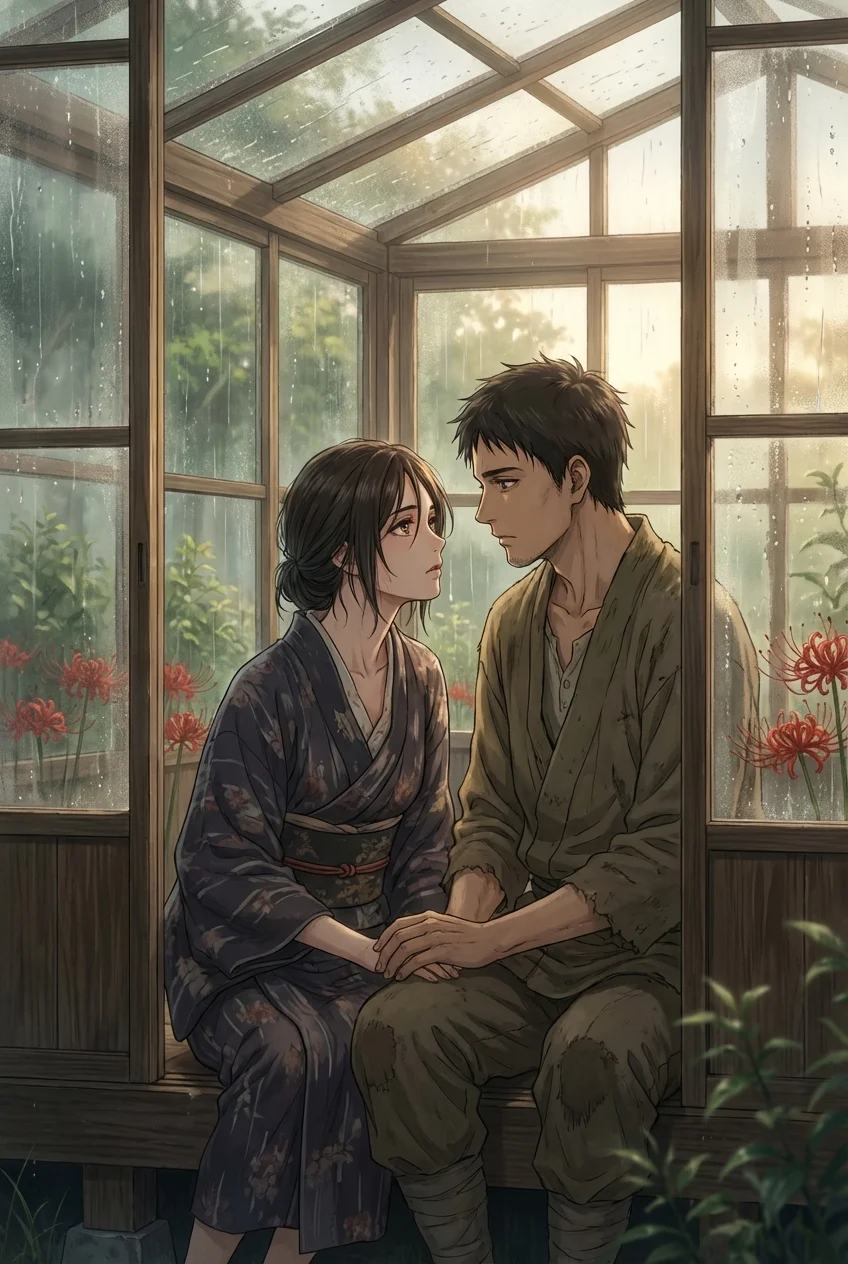

第一章 修復師の指先

地下室の重たい空気が、麝香(じゃこう)とオイルの匂いで淀んでいる。

遮光カーテンの隙間から、埃を含んだ光の柱が一本だけ差し込んでいた。

その光の中で、私は裸身を晒し、彫像のように強張っている。

「……美しい。だが、まだ足りない」

男の低い声が、鼓膜を震わせ、直接脳髄を撫で回す。

彼の名は、伊月(いつき)。

世間では天才的な美術修復師として知られる男。

だが、この地下室における彼は、私の所有者であり、創造主だ。

冷たいメスのような視線が、私の鎖骨から乳房の膨らみをなぞり、その下のくびれへと滑り落ちる。

「マヨ、呼吸が浅い。筋肉が強張ると、傷の治りが悪くなる」

「……はい、先生」

私の声は、甘く掠れていた。

背徳感が、蜜のように喉の奥から湧き上がってくる。

伊月は私の義理の父であり、かつて私の母を愛した男。

そして今、交通事故で身体中に醜い傷を負った私を、「完璧な作品」へと作り変えることに執着する狂気の芸術家。

彼の手には、筆ではなく、冷ややかな軟膏が塗られた指があった。

「ここの傷跡……色が馴染んできたな」

冷たい指先が、脇腹のケロイドをなぞる。

ゾクリ、と背骨を稲妻が駆け上がった。

痛みはない。

あるのは、恥辱と快楽が混ざり合い、発酵したような熱だけ。

「あ……ん……」

吐息が漏れると、伊月の目が鋭く細められる。

「声を出すなと言ったはずだ。理性を保て」

叱責。

けれど、その瞳の奥には、ドロドロとした欲望の炎が揺らめいている。

彼は私の反応を楽しんでいるのだ。

私の理性が崩壊し、ただの「肉塊」として彼に媚びる瞬間を待ち望んでいる。

指先が、傷跡に沿ってゆっくりと這う。

まるで、壊れ物を扱うように。

あるいは、獲物の急所を探る獣のように。

冷たかった軟膏が、私の体温と彼の指の摩擦熱で溶け出し、ヌルヌルとした粘り気を帯びていく。

「熱いな……。マヨ、お前の中は、いつもこんなに煮え繰り返っているのか」

耳元で囁かれる言葉は、どんな猥語よりも淫らだった。

視覚を奪うほどの快感が、下腹部で渦を巻き始める。

でも、まだ駄目。

彼は許さない。

私が懇願するまで、この地獄のような焦らしは続くのだ。

第二章 硝子の神経

湿度が上がっていく。

私の肌から立ち昇る汗と、男の荒い呼気が混ざり合い、部屋全体がひとつの生き物の胃袋になったようだ。

伊月の手が、脇腹から太腿の内側へと滑り込んだ。

「ひっ……!」

ビクリと太腿が跳ねる。

「駄目だ。逃げるな」

彼は私の腰を片手で乱暴に掴み、固定する。

その力強さと、指先の繊細なタッチのギャップ。

脳がバグを起こしそうになる。

「ここはまだ修復が必要だ。皮膚が硬い。解してやらなければ」

もっともらしい理由をつけて、彼は私の秘められた聖域のすぐ側を、執拗に揉みしだく。

指の腹が、敏感な粘膜の際どい境界線を往復する。

触れるか、触れないか。

その絶妙な寸止めが、私の正気を削り取っていく。

「先生……お願い……もう……」

「何をだ? 具体的に言ってみろ」

彼は意地悪く笑い、指の圧力をわずかに強めた。

「壊して……。先生の手で、私をぐちゃぐちゃに壊して……」

それは、娘としての言葉ではない。

雌としての、浅ましい懇願。

伊月はその言葉を聞くと、満足げに喉を鳴らした。

「いい子だ。だが、まだ早い。お前が完全に溶けて、私の色に染まるまで」

彼は別の瓶を取り出した。

蓋を開けた瞬間、ツンとした刺激臭と、甘い芳香が漂う。

特殊なオイル。

皮膚に熱を持たせ、感覚を数倍に鋭敏にする、彼特製の劇薬。

それをたっぷりと掌に注ぎ、彼は私の胸元へとなすりつけた。

「ああっ! 熱い、熱いっ……!」

「焼けるようだろ? それが生きている証拠だ」

熱い。

皮膚が溶けてしまいそうなほどの熱量。

敏感になった乳房の先端が、衣類が擦れるだけで絶頂に達しそうなほど硬く尖っている。

そこに、伊月の熱い舌が這った。

「んぐっ、あぁっ!?」

視界が白く明滅する。

理性という名の堤防が決壊寸前だ。

彼は私の反応を確かめるように、舌先で転がし、時に歯を立てて甘噛みする。

痛みと快楽。

愛と憎しみ。

保護と陵辱。

相反する概念が、この地下室ではすべて同じ意味を持って私に襲いかかる。

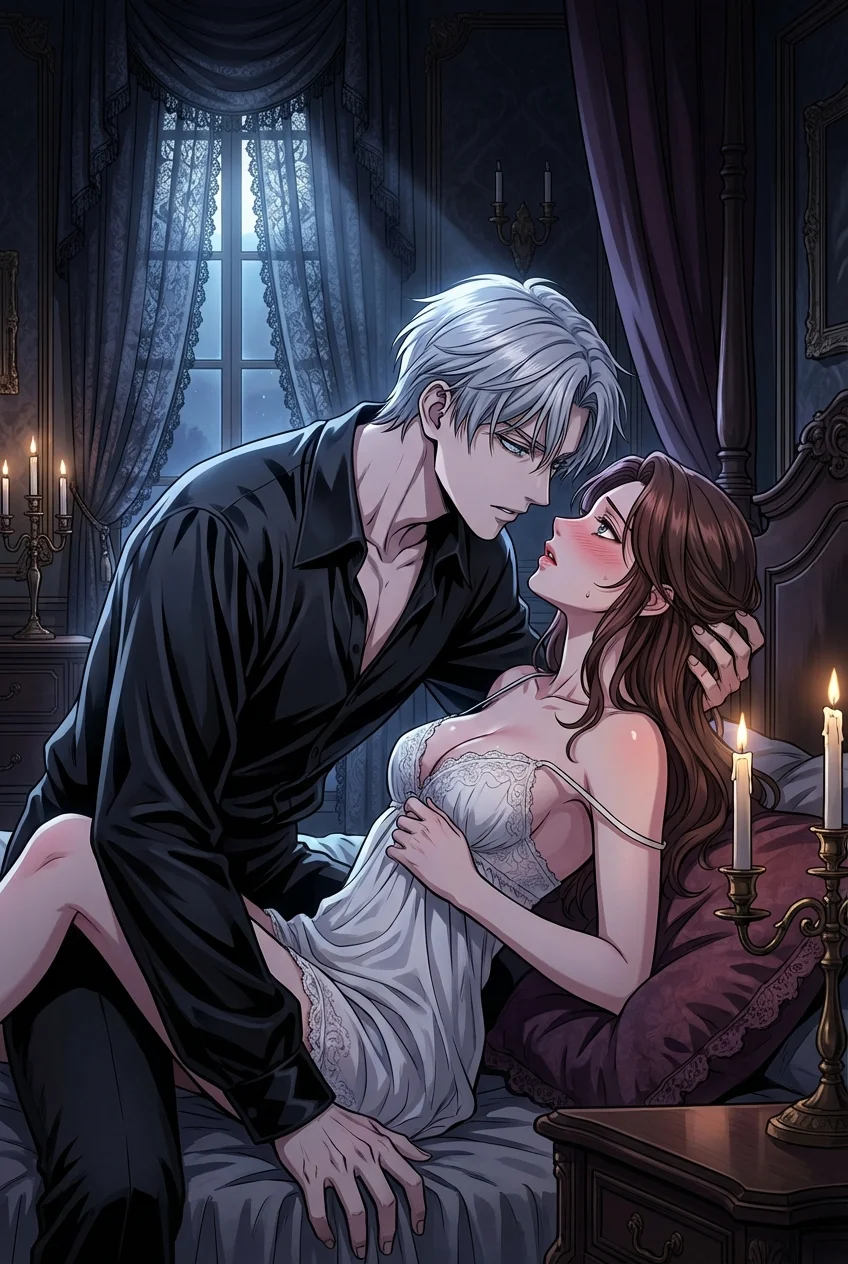

「見てみろ、マヨ。鏡に映るお前の顔を」

彼は私を抱き起こし、大きな姿見の前に立たせた。

そこには、髪を振り乱し、全身を紅潮させ、瞳を潤ませた女が映っていた。

だらしなく開いた口からは、銀色の糸が引いている。

「なんて……みだらな……」

「そうだ。それがお前の本性だ。清純な娘の皮を被った、淫らなヴィーナス」

伊月は私の背後から覆いかぶさり、その熱い楔(くさび)を私の臀部に押し付けた。

衣服越しの硬質な感触が、私の中の空洞を埋めてほしいと叫ばせる。

「欲しいか? 私の楔が」

「はい……欲しい……先生の全てで、私を塞いで……」

「なら、証明しろ。お前が私の作品であり、私の所有物であることを」

第三章 共犯の烙印

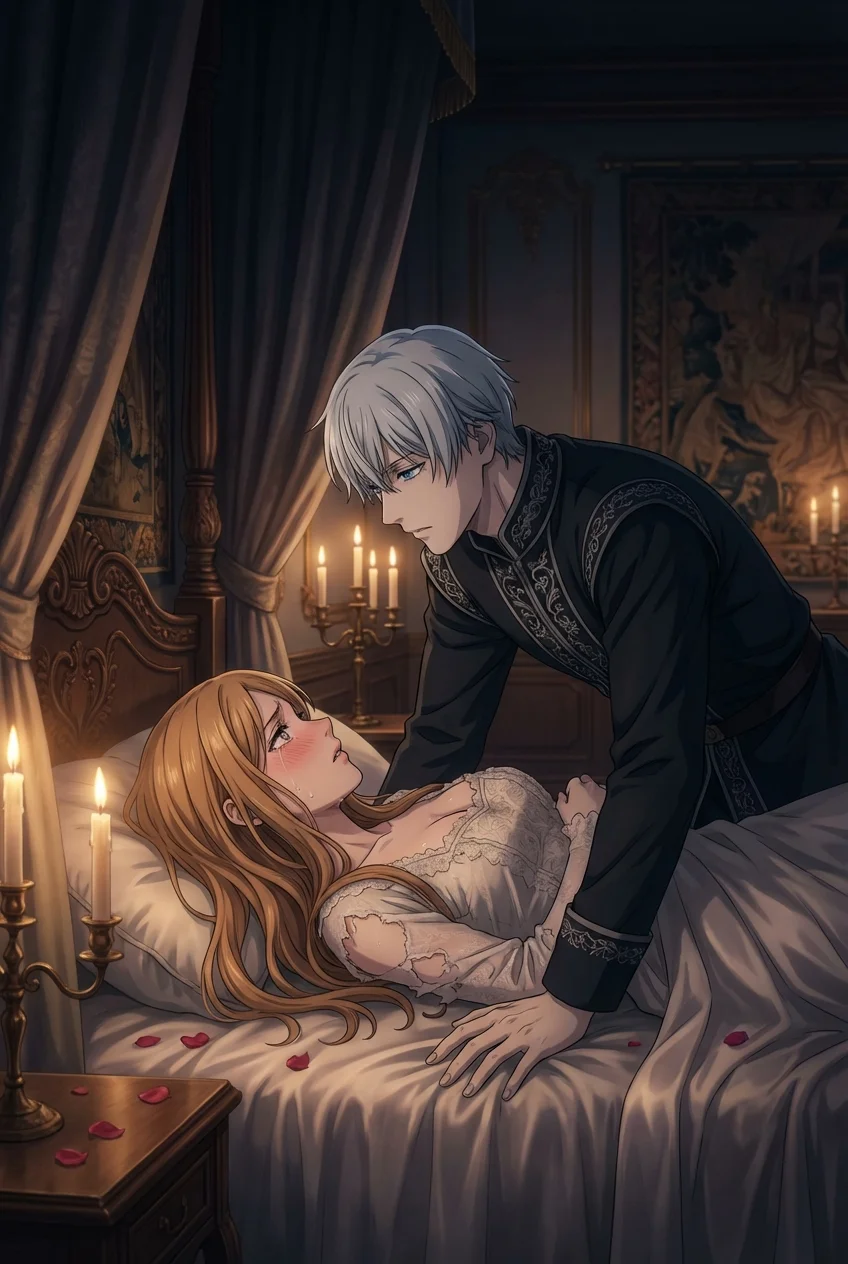

限界だった。

これ以上焦らされれば、精神が焼き切れてしまう。

私は自ら腰を振り、彼の手に自身の最も濡れた場所を押し付けた。

「……浅ましい」

伊月は低く呻き、ついに理性のタガを外した。

私を寝台へと押し倒すと、彼は一気に私の秘部へと侵入を開始する。

「あぁぁぁーーッ!」

言葉にならない絶叫。

熱い。

太い。

彼の一部が、私の中の柔らかな肉を押し広げ、最奥へと潜り込んでくる。

満たされる。

空っぽだった私の心も、傷ついた体も、全てが彼という存在で埋め尽くされていく。

「キツい……。まるで処女のように吸いつく」

「先生……伊月、さん……!」

名前を呼ぶことさえ禁忌だった。

けれど今、私たちはただの雄と雌。

彼は腰を引くと、再び深々と打ち付ける。

ピストン運動などという生易しいものではない。

それは、魂を削り合うような、激しい衝突だった。

「ああっ、そこっ、深いっ、頭がおかしくなるぅっ!」

脳髄が沸騰する。

彼の動きに合わせて、私の内壁は痙攣し、彼を逃がさないように締め上げる。

汗で滑る肌と肌がぶつかり合う音。

水音。

獣のような喘ぎ声。

地下室の空気は飽和し、酸素が足りない。

「マヨ、私を見ろ。目を逸らすな」

彼は私の顎を掴み、無理やり視線を絡ませる。

その瞳は狂気に満ちていた。

けれど、そこにあるのは深い、あまりにも深い愛着。

「お前は私のものだ。死ぬまで、いや死んでからも」

「私は……先生の……もの……」

その言葉が、私の快楽のスイッチだった。

子宮の奥がキュウと収縮し、彼を限界まで飲み込む。

「いく……! 一緒に、堕ちて……!」

「ああ……!」

彼は私の腰を強く掴み、最後の一撃を最奥へと叩き込んだ。

弾けるような衝撃。

視界が真っ白に染まり、私の意識は肉体を離れ、彼と溶け合って一つになった。

波が引いていく。

激しい余韻の中、私たちは重なり合ったまま、荒い息を整える。

彼の重みが、心地よかった。

このまま押し潰されて死んでもいいと思うほどに。

伊月は私の汗に濡れた髪を優しく撫で、愛おしそうに傷跡にキスを落とした。

「……完璧だ。今日の修復は、今までで一番の出来だ」

満足げな彼。

私はその胸に顔を埋め、微睡(まどろ)みの中で密かに微笑んだ。

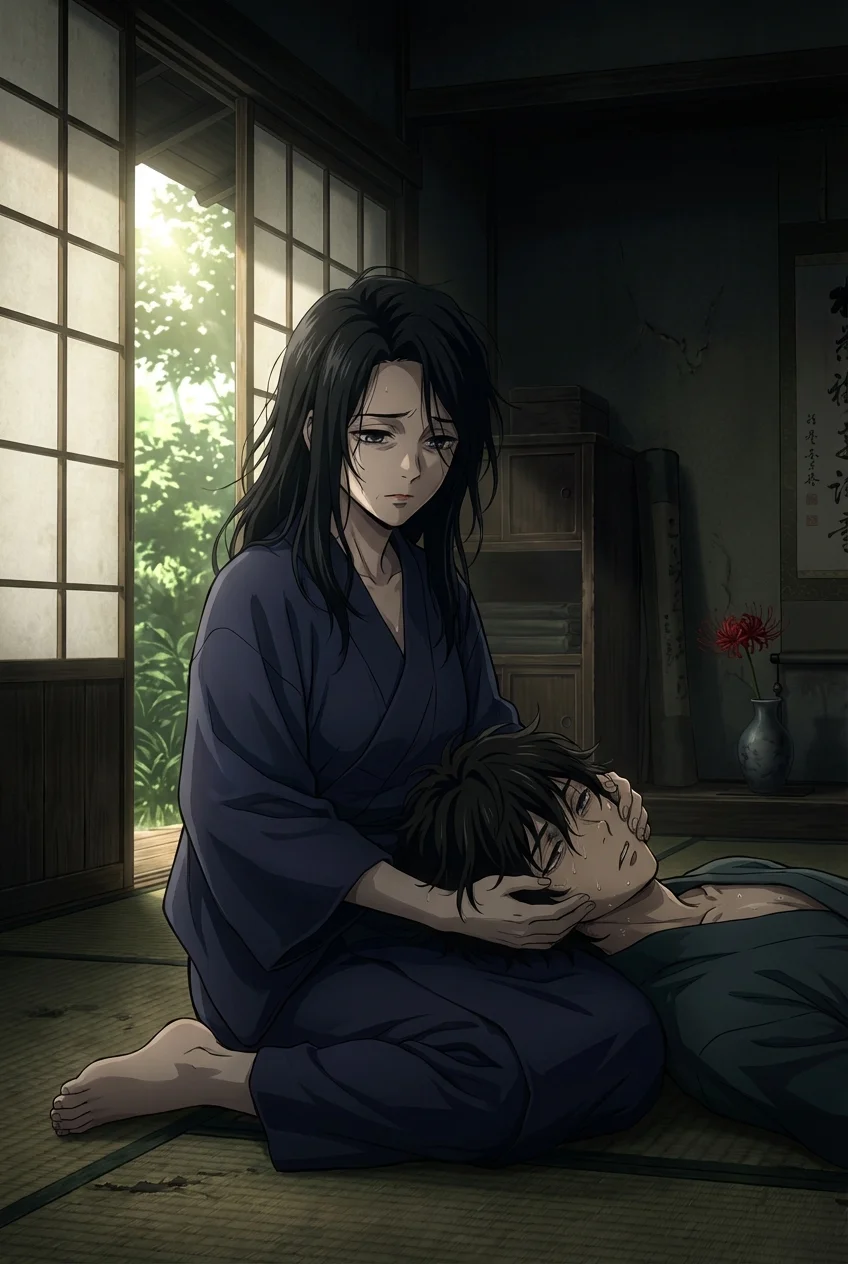

伊月は知らない。

彼が眠りについた後、私がこっそりとカミソリを手に取ることを。

治りかけた傷の上を、再び浅く切り裂くために。

傷が癒えてしまえば、彼は私への興味を失うかもしれない。

「完璧な作品」になってしまえば、修復は終わってしまう。

だから私は、永遠に壊れ続ける。

彼をこの地下室に繋ぎ止め、私だけの狂った創造主にしておくために。

「……ふふ、愛してるわ、お父様」

闇の中で、私は鮮血の滲む傷口を愛おしそうに撫でた。

この檻の鍵を握っているのは、彼ではない。

壊れた人形を演じる、私なのだから。