第一章 贄(にえ)の夜

重厚な扉が、ずしりと音を立てて閉ざされた。

外部との繋がりを断つその音は、まるで私の人生の終わりの合図のように響いた。

「……ここが、私の墓場」

広すぎる寝室。天蓋付きの豪奢なベッド。

窓の外には、逃げ場のない断崖絶壁と、荒れ狂う嵐の海が広がっている。

私はエララ。

魔力を持たない「石女(うまずめ)」として実家で虐げられ、姉の身代わりとしてこの辺境の地へ送られた。

嫁ぎ先は、ヴァレリウス公爵。

『呪われた怪物』。

歴代の花嫁は皆、初夜の翌朝には冷たくなっていたという。

(殺される……)

震える手で、薄いシルクのネグリジェの裾を握りしめる。

肌を透かすほど薄い布地は、寒さを防ぐ役になど立たない。

むしろ、これから訪れる捕食者のために、ラッピングされた獲物であることを強調しているようだ。

カツ、カツ、カツ。

廊下から近づく足音。

心臓が早鐘を打つ。

扉が開かれた。

現れたのは、闇よりも深い黒髪と、獲物を射抜くような金色の瞳を持つ長身の男。

その美しさは、確かに人間離れしていた。

「お前が、新しい『鎮痛剤』か」

低く、内臓に響くような声。

彼は私を一瞥すると、乱暴に扉を閉め、鍵をかけた。

ガチャリ、という金属音が、逃げ場のない絶望を刻む。

「ひっ……申し訳、ありません……私のような、無能な女が……」

恐怖で足がもつれ、絨毯の上に崩れ落ちる。

だが、痛みは来なかった。

代わりに感じたのは、熱。

気がつけば、ヴァレリウス公爵が私の目の前に膝をつき、私の首筋に顔を埋めていた。

「あ……っ?」

「……匂うな」

彼は鼻を鳴らし、獣のように深く息を吸い込んだ。

「何も、匂わない。魔力の悪臭がしない。……静寂だ」

彼の吐息が、敏感なうなじにかかる。

熱い。

火傷しそうなほど、彼の体温は異常に高かった。

「無能? 違うな。お前は『無』だ。魔力を持たない稀有な真空地帯」

公爵の大きく無骨な手が、私の腰に回される。

引き寄せられた瞬間、互いの体が密着した。

「あぁ……静かだ。頭の中で鳴り響く雑音が、お前に触れると消える」

彼の瞳が、苦痛から解放された恍惚に揺らいだ。

「もう、離さない」

その言葉は、求愛というよりは、渇望だった。

砂漠を彷徨う旅人が、ようやく見つけたオアシスにすがりつくような。

私の意思など関係ない。

彼は私を軽々と抱き上げると、天蓋付きのベッドへと放り投げた。

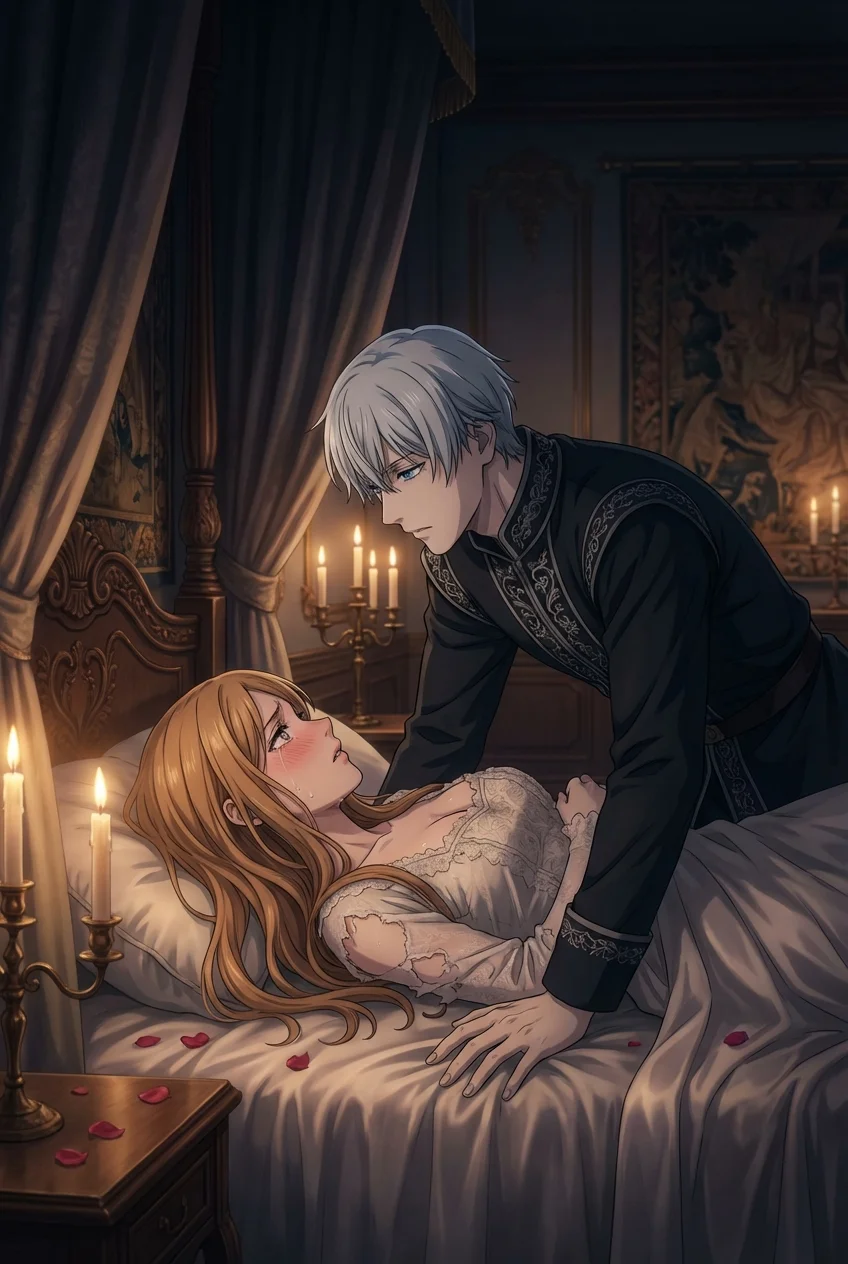

第二章 甘美な解毒

「うっ、あ……公爵、さま……」

「ヴァレリウスと呼べ。……もっと、声を聴かせろ」

シーツの海に沈んだ私の上に、彼が覆いかぶさる。

逃げようとする私の手首は、片手で容易く拘束された。

彼の呪い。

それは、過剰すぎる魔力感知能力だった。

他人の魔力がノイズとなって脳を破壊し、触れるものすべてが彼を傷つける。

だが、魔力を一切持たない私の肌だけが、彼にとって唯一の安息地なのだという。

「お前の肌は、冷たくて気持ちがいい」

彼の唇が、私の鎖骨をなぞる。

ちゅ、と吸い付くような音が、静かな寝室に響いた。

「あ……んっ!」

甘い痺れが背骨を駆け抜ける。

痛みはない。

だが、彼が触れる場所から、私の理性が溶かされていく。

「ここも、なめらかな陶器のようだ」

大きな手が、ネグリジェの裾から滑り込み、太ももの内側を這い上がる。

執拗に。

ねっとりと。

まるで、未知の領土を征服するように、指先が私の輪郭を確かめていく。

「や、だ……そんなところ……」

「嫌か? だが、体は正直だ。こんなに熱くなっている」

彼の指が、私の最も柔らかい場所を掠めた。

ビクリ、と体が跳ねる。

「う、あっ……!」

「いい反応だ。私の熱が、お前に移っていくようだ」

彼は満足げに笑うと、私の耳元に唇を寄せた。

「私を治せるのは、お前だけだ。……責任を取れ」

理不尽な要求。

けれど、その声に含まれた切実な響きが、私の拒絶を封じた。

「もっと……深く。私のすべてをお前で埋め尽くさせてくれ」

彼の熱い舌が、私の耳朶を甘噛みする。

抵抗する気力は、とっくに彼に吸い取られていた。

支配される悦び。

誰にも必要とされなかった私が、この強大な男の唯一の救いになっているという事実が、私の奥底を疼かせた。

「ヴァレリウス、様……っ」

「そうだ。私の名を刻め。その身にも、魂にも」

ネグリジェが引き裂かれる音がした。

露わになった肌に、彼の視線が焼き付く。

それは食欲に近い、強烈な愛欲の炎だった。

第三章 鳥籠の鍵

あれから、私はこの部屋から一歩も出ていない。

食事も、着替えも、すべて彼が運んでくる。

それどころか、入浴さえも。

「お湯加減はどうだ、エララ」

広いバスタブの中、私の背後には彼がいる。

彼の逞しい胸板に背中を預け、私は彼の腕の中に閉じ込められていた。

「……適温、です」

「そうか。なら、次はここを洗おう」

石鹸の泡がついた彼の手が、私の胸元をゆっくりと包み込む。

洗うというよりは、慈しむような手つき。

「ふ……っ、自分、で……洗えます」

「駄目だ。お前の肌に触れる権利は、私にしかない」

独占欲の塊。

彼は私の肌を、自分の所有物であると誇示するように、丹念に愛撫する。

泡の滑りが、彼の指の動きをより滑らかに、より淫らにしていた。

「ああ……先端が、こんなに硬くなっている」

「見ないで……ください……」

「見るさ。美しい。お前が感じるたびに、私の呪いが鎮まっていくのがわかる」

彼の唇が、濡れたうなじに押し当てられる。

お湯の熱気と、彼の体温。

私はのぼせたように意識が朦朧としてきた。

「公爵様は……私が、いなくなったら……」

「殺す」

即答だった。

彼は私の耳を甘噛みしながら、低く囁く。

「お前を連れ去ろうとする者がいれば、国ごと焼き払う。お前が逃げようとすれば、足を折ってでもここに繋ぎ止める」

狂気。

けれど、その狂気が愛おしいと思ってしまった私は、もう彼に毒されているのだろうか。

「逃げません……」

「……いい子だ」

彼は私を湯の中から抱き上げると、濡れた体のままバスタオルに包んだ。

水滴を拭うという名目で、再び執拗な愛撫が始まる。

「乾くまで、こうしていよう。……いや、乾いても、朝まで離さないが」

彼の腕の中で、私は安堵の吐息を漏らした。

ここは監禁部屋ではない。

世界で一番安全な、私の居場所。

第四章 臨界点

その夜、彼の様子がおかしかった。

外は嵐。

雷鳴が轟くたび、ヴァレリウスの体からバチバチと青白い火花が散る。

「ぐ、ぅ……ッ!」

「ヴァレリウス様!?」

彼はベッドの端で頭を抱え、苦悶の声を漏らしていた。

「近づくな……! 今の私は……制御が……」

「いいえ!」

私は彼に駆け寄った。

彼が私を必要としている。

ただそれだけで、恐怖など消し飛んでいた。

「触れてください。私に」

彼の手を取り、自分の胸に当てる。

その瞬間、彼の中で何かが決壊した。

「エララ……ッ!!」

私はベッドに押し倒された。

今までとは比較にならない、暴力的なまでの情熱。

余裕などない。

彼は飢えた獣そのものだった。

「欲しい、欲しい、お前が……っ、私の内側まで侵食してくれ……っ!」

衣服など邪魔だとばかりに引き剥がされる。

彼の熱い楔(くさび)が、私の秘所を割り入った。

「あぁっ!!」

「きつい……っ、だが、いい……最高だ……」

痛みは一瞬。

すぐに、それを上回る強烈な快楽が押し寄せた。

彼と私が、ひとつに溶け合う。

物理的な結合だけではない。

彼の抱える苦痛、孤独、そして深い愛情が、直接私の中に流れ込んでくるようだった。

「ヴァレリウス様、愛して……もっと、深く……っ」

「愛している。どうにかなるほど、愛している……!」

激しい律動。

ベッドがきしみを上げ、互いの汗と体液が混じり合う。

何度も、何度も、意識が飛びそうになるほどの絶頂を繰り返す。

彼は私の最奥を突き上げ、私は爪を立てて彼の背中にしがみつく。

理性など、とっくに消え失せていた。

あるのは、互いを求め合う本能だけ。

「エララ、エララ……ッ! 共に、堕ちてくれ……!」

「はい、あなたと……どこまでも……っ!」

彼の低吼と共に、熱い奔流が私の中に注ぎ込まれた。

魂ごと焼かれるような熱。

私は弓なりに反り返り、声にならない絶叫を上げて、彼の愛を受け止めた。

第五章 幸福な共犯者

翌朝。

嵐は去り、窓からは穏やかな朝日が差し込んでいた。

全身の気だるさと、節々の痛み。

けれど、それは不快なものではなかった。

「目が覚めたか」

隣には、穏やかな顔をしたヴァレリウスがいた。

昨夜の苦悶の表情は消え、憑き物が落ちたように清々しい。

「……おはようございます、ヴァレリウス様」

「ああ。……愛しいエララ」

彼は私を抱き寄せると、額に優しくキスをした。

「お前のおかげで、呪いが完全に安定した。もう、発作は起きないだろう」

「それは、よかった……」

「だが」

彼は私の腰に回した腕に力を込めた。

その瞳の奥には、変わらぬ独占欲の炎が揺らめいている。

「お前を解放するつもりはない。一生、私の腕の中で暮らしてもらう」

それは、呪いよりも強力な束縛。

けれど今の私にとって、それは至上の愛の言葉だった。

「はい。……もう、どこへも行けません」

私は彼の胸に頬をすり寄せる。

「貴方なしでは、私も生きていけない体にされてしまいましたから」

私の言葉に、彼は満足そうに目を細め、再び私の唇を塞いだ。

身代わり令嬢はもういない。

ここにはただ、魔公爵に溺愛され、甘い鳥籠に自ら鍵をかけた、幸福な共犯者がいるだけだった。

甘く、重く、終わりのない蜜月は、まだ始まったばかりだ。