第1章: 覚醒と冷たい指先

瞼の裏を刺す、暴力的なまでの白光。

エリスはあえぎ、無理やり視界をこじ開けた。硝子細工めいた繊細なアメジストの瞳が、行き場を失って彷徨う。

視界を埋め尽くす、影ひとつない純白。壁、床、天井。すべてが、己の姿を歪みなく映し出す鏡面の檻。

「……っ」

身体を起こそうとした瞬間、下腹部を貫く鈍い疼痛。シーツを握りしめる指先が白く滲む。

腰まで届く銀糸の髪は、水銀のように枕元へ広がり、身に纏うのは肌が透けるほど薄い絹のネグリジェ一枚のみ。手首と足首には、宝飾品のように美しいが、決して外れない白金の拘束輪。

ここはどこか。記憶の海は濃い霧の中。

ただ、左の鎖骨の下に焼き付けられたバーコードのような「刻印」だけが、ズキズキと熱を持って自身の所有権を主張していた。

不意に、空気の密度が変わる音。

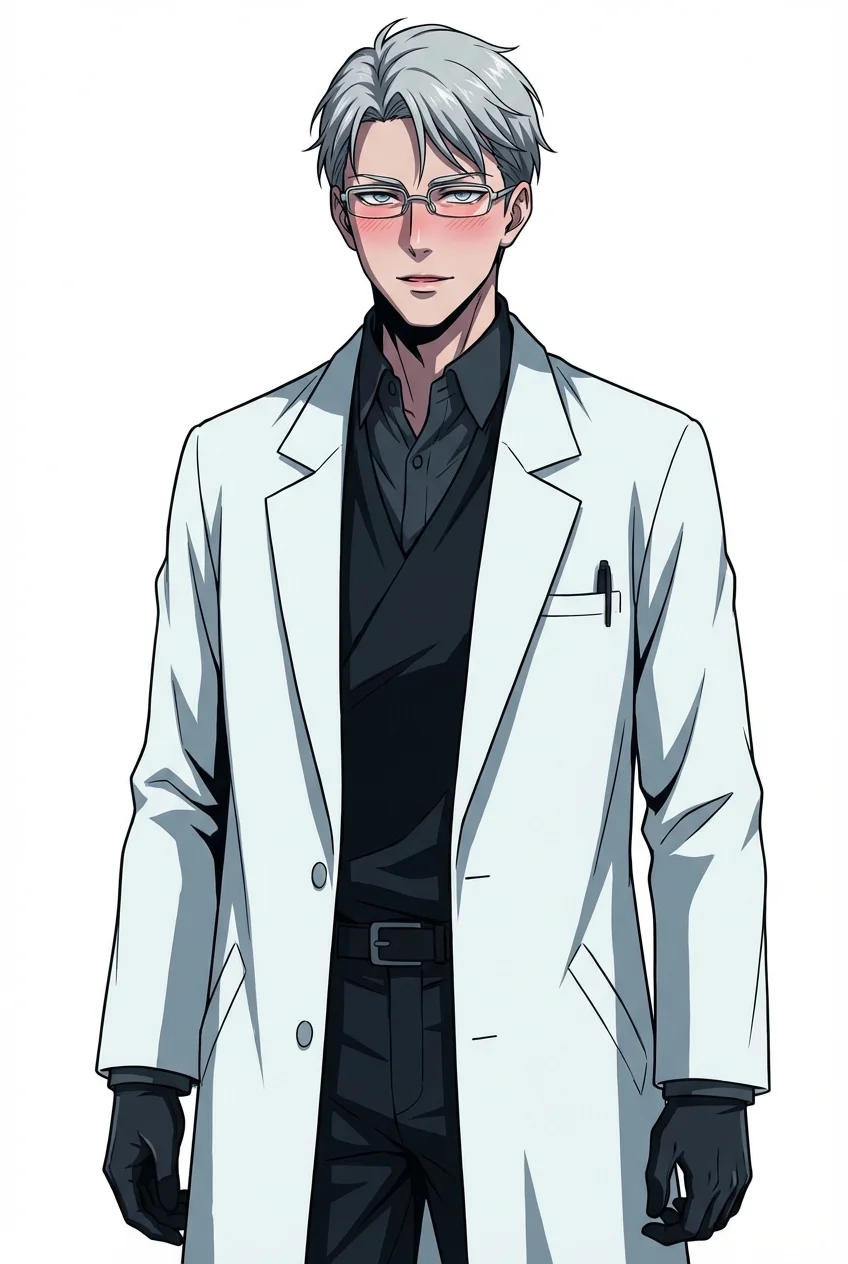

鏡の壁の一部が音もなくスライドし、一人の男が現れる。

身長185センチほどの長身。白衣よりもさらに病的なほど白い肌。銀縁眼鏡の奥、色素の薄い瞳は、顕微鏡でバクテリアを観察するような冷徹さを湛えている。両手には、医療用のラテックス手袋。

ヴァリス。

その名は脳裏ではなく、震える背骨の髄から浮かび上がった。

「おはよう、エリス。バイタルは安定しているな」

感情の一切ない声。彼はエリスの恐怖など意に介さず、ベッド脇の機材を操作し始める。

「近づかないで……私は、モノじゃない……っ!」

気丈に声を張り上げ、シーツを胸元まで引き上げるエリス。だが、ヴァリスは眉一つ動かさず、滑らかな動作で彼女の細い腕を掴んだ。抗う間もなく、華奢な身体が検診台の上で仰向けにされる。

「暴れると数値が乱れる。……良い子だ、じっとしていたまえ」

冷たいゴムの感触が、素肌の上を這う。

聴診器のチェストピースが、薄い布越しに、未だ熟しきっていない蕾のような胸の膨らみに押し当てられた。

ヒヤリとした金属の温度。喉から漏れる、小さな悲鳴。

「心拍数上昇。発汗、微量。……ふむ、感度テストの数値が予測より高い」

診察という名の蹂躙。ラテックス越しの冷たい指先が、脇腹からくびれ、そして内腿の柔らかな皮膚へと這い寄る。

触れられるたび、意思とは裏腹に跳ねる肉体。腹の底で渦を巻き始める、熱く、重たい疼き。

「や、やめ……そこは、だめ……」

「ダメ? 君の身体は正直だよ。ここがこんなに、蜜を滴らせている」

残酷なほど冷静に、エリスの秘められた反応を観察し、記録していく男。

四方を囲む鏡には、医師に弄ばれ、頬を紅潮させて吐息を漏らす自分の姿が無数に映し出されていた。

逃げ場のない視線の牢獄。

羞恥で頭が沸騰しそうになる中、エリスは気づいてしまった。

ヴァリスの瞳には情欲の色など欠片もない。ただ、完璧な芸術品を愛でるような、あるいは希少な実験動物を管理するような、無機質な執着だけが底光りしていることに。

◇◇◇

第2章: 躾の時間

時間感覚さえも奪われた箱庭。

食事は高栄養のペースト、排泄さえもヴァリスの監視下で行われる屈辱的な日々。

だが、何よりもエリスの自尊心を削り取ったのは、彼が行う「躾」だった。

「エリス、音階の『ラ』を聞きたまえ」

特殊な合金で作られた音叉を、彼が軽く叩く。

キィィィィィン……。

鼓膜を震わせる澄んだ高周波。絶対音感を持つエリスにとって、その音は脳髄を直接撫で回されるような甘美な拷問。

「あ……ぅ、あっ……!」

条件反射。

パブロフの犬のように、その音を聞くだけで、エリスの身体は瞬時に発情状態へと移行するように作り変えられていた。

視界が揺らぎ、膝から力が抜ける。冷たい床に崩れ落ち、自身の肩を抱いて震える少女。

乾いていたはずの花芯が、瞬く間に愛液で溢れ、太腿を伝って床を汚していく。

「素晴らしい反応速度だ。君の神経回路は、実に美しく再構築されている」

満足げに頷くと、床に蹲るエリスを見下ろすヴァリス。

焦らしの時間。

彼は決してすぐには触れない。エリスが熱に浮かされ、瞳を潤ませて懇願の視線を送るまで、ただ冷ややかに観察を続ける。

「ほら、どうした? 欲しいなら、言葉にして言いたまえ」

「うぅ……お願い、です……ヴァリス様……触って……」

かつてのプライド高い少女の面影は、快楽という猛毒の前ではあまりに無力。

言葉にすれば、負けだと分かっている。けれど、内側から突き上げる衝動が、理性を食い破る。

「よくできました」

ヴァリスが膝を突き、手袋を外した素手で、エリスの汗ばんだ頭を優しく撫でる。

その瞬間、脳内に押し寄せるドーパミンの洪水。

悔しい。憎い。なのに、彼に褒められると、胸の奥が甘く痺れてしまう。

彼の手が、ネグリジェの裾から侵入する。

熱を帯びた一点を、彼の冷たい指先がピンポイントで弾いた。

「ひギッ……!」

背中が弓なりに反り、声にならない絶叫が喉を引き裂く。

だが、絶頂の寸前で、ふっと離れる指先。

「……あっ?」

「今日はここまでだ。続きが欲しければ、明日のテストでもっと良いスコアを出すことだね」

置き去りにされた熱だけが、体内で暴れ回る。

ヴァリスは乱れた衣服を整え、振り返りもせずに部屋を出て行った。

残されたエリスは、満たされない空虚と、明日への歪んだ期待に身を焦がしながら、自身の指で慰めるしかなかった。

鏡に映る自分の顔が、だらしなく蕩けているのを、うっとりと見つめながら。

◇◇◇

第3章: 壊れた人形の告白

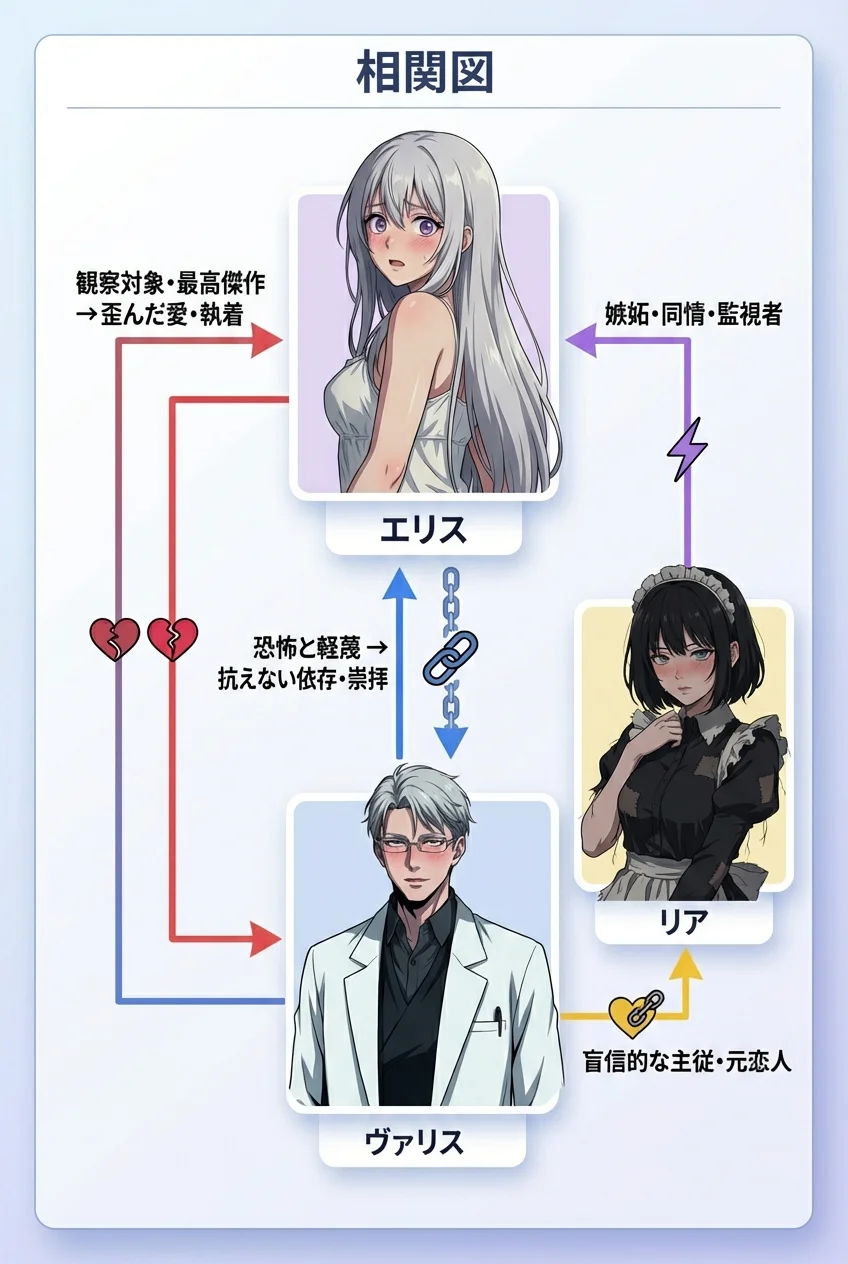

ヴァリスが不在の時間、部屋の清掃に訪れるメイドがいた。

リア。

ボブカットの黒髪は艶がなく、瞳からはハイライトが完全に消失している。継ぎ接ぎだらけの黒いメイド服は、彼女の扱いの低さを物語っていた。

「……ねえ、リア」

監視カメラの死角を探り、小声で呼びかける。

リアの手が止まる。しかし、顔は上がらない。

「ここから出して。お願い、鍵の場所を知っているでしょう?」

エリスは必死だった。このままでは、自分が自分でなくなってしまう。ヴァリス色に染め上げられ、思考する肉人形に成り下がってしまう恐怖。

ゆっくりと顔を上げるリア。その瞳の深淵に、背筋が凍るような虚無。

「外、ですか。お嬢様」

「そうよ。私の家……王都に帰りたいの」

リアの薄い唇が、三日月のような形に歪む。それは嘲笑でもあり、深い哀れみでもあった。

「お嬢様。王都なんて、もう何年も前に消滅しましたよ」

「……え?」

「外の世界なんて、どこにもないのです。大気は猛毒に侵され、太陽は灰色の雲に隠れました。生き残った人間など、このシェルターにいる我々と、マスター・ヴァリスだけ」

淡々と、しかし確信を持って告げられる真実。

かつて彼女も、エリスと同じ「サンプル」だったのだと。

ヴァリスを愛し、彼に捨てられることを恐れ、自ら思考を捨てて従順な道具になることを選んだ成れの果て。

「マスターは貴女を守っているのです。この硝子の棺だけが、世界で唯一の安全な場所。……外に出れば、貴女のその美しい肺は一呼吸で焼け爛れるでしょう」

リアはモップを握り直し、床の汚れを拭き取る作業に戻った。

「諦めなさいませ。貴女はマスターの最高傑作なのですから」

その場に立ち尽くすエリス。

希望という名の出口が、音を立てて塞がれていく。

この狂った箱庭こそが、世界のすべて?

あの冷酷な男が、私の守護者だというの?

その時、壁のスピーカーからノイズ交じりの音声。

『……エリス、リア。無駄話はそこまでだ』

監視されていた。

機械的に一礼し、エリスに同情とも嫉妬ともつかない一瞥を投げて退室するリア。

再び訪れる静寂。

だが今度は、孤独の意味が違っていた。逃げる場所など、最初からどこにもなかったのだ。

◇◇◇

第4章: 依存の深淵

脱走を企てた罰は、痛みではなかった。

「無視」だった。

もう三日が経過。

ヴァリスは部屋に入ってこない。食事はダクトから自動で運ばれ、健康状態はモニター越しにチェックされるだけ。

あの冷たい指先も、侮蔑を含んだ視線も、音叉の音色さえもない。

「……いや……」

部屋の隅で膝を抱えるエリス。

指先が震え、肌が粟立つ。身体のすべてが、彼を求めて悲鳴を上げていた。

あんなに嫌悪していたはずの「躾」が、今では唯一の生きる実感だった。彼に見られ、触れられ、管理されることでしか、自分の存在を確認できない。

(私を見て……ヴァリス、お願い……)

思考が溶ける。プライドなど、とうの昔に砕け散った。

ふらつく足取りで、部屋の中央にある巨大なマジックミラーの前に立つ。

向こう側に彼がいる確証はない。でも、彼なら必ず見ているはずだ。

「ヴァリス……っ、見て……!」

震える手でネグリジェの紐を解く。

薄布が床に落ち、露わになる白磁の肌。

鏡に向かって、自らの最も恥ずかしい部分を晒す。惨めだ、けれど、身体の奥が熱くてたまらない。

「いい子にするから……もう逃げないから……っ! お願い、ひとりにしないでぇ……ッ!!」

涙で顔をぐしゃぐしゃにしながら、彼女は鏡に指を這わせ、自らを慰め始めた。

誰もいない部屋で、見えない視線に向かって腰を振る。

濡れた音が、静寂な部屋に淫らに響き渡る。

「ああっ、あぐっ、ヴァリス、ヴァリスぅ……ッ!」

絶頂の波にのまれ、白目を剥いて床に崩れ落ちたその時。

油圧式のドアが開く音。

近づく靴音。

焦点の定まらない瞳で、ぼんやりと見上げるエリス。

そこに立っていたのは、いつもと変わらぬ冷徹な白衣の男。だが、その瞳の奥には、初めて見る暗い炎が揺らめいていた。

「……合格だ、エリス」

床に這いつくばるエリスを見下ろし、口角をわずかに上げる男。

「君の魂は、ようやく私のものになった」

彼はエリスを抱き上げると、これまで一度も見せなかった荒々しさで、その唇を奪った。

愛撫ではなく、捕食。

救済という名の、永遠の堕落が始まる。

◇◇◇

第5章: 永遠の揺り籠

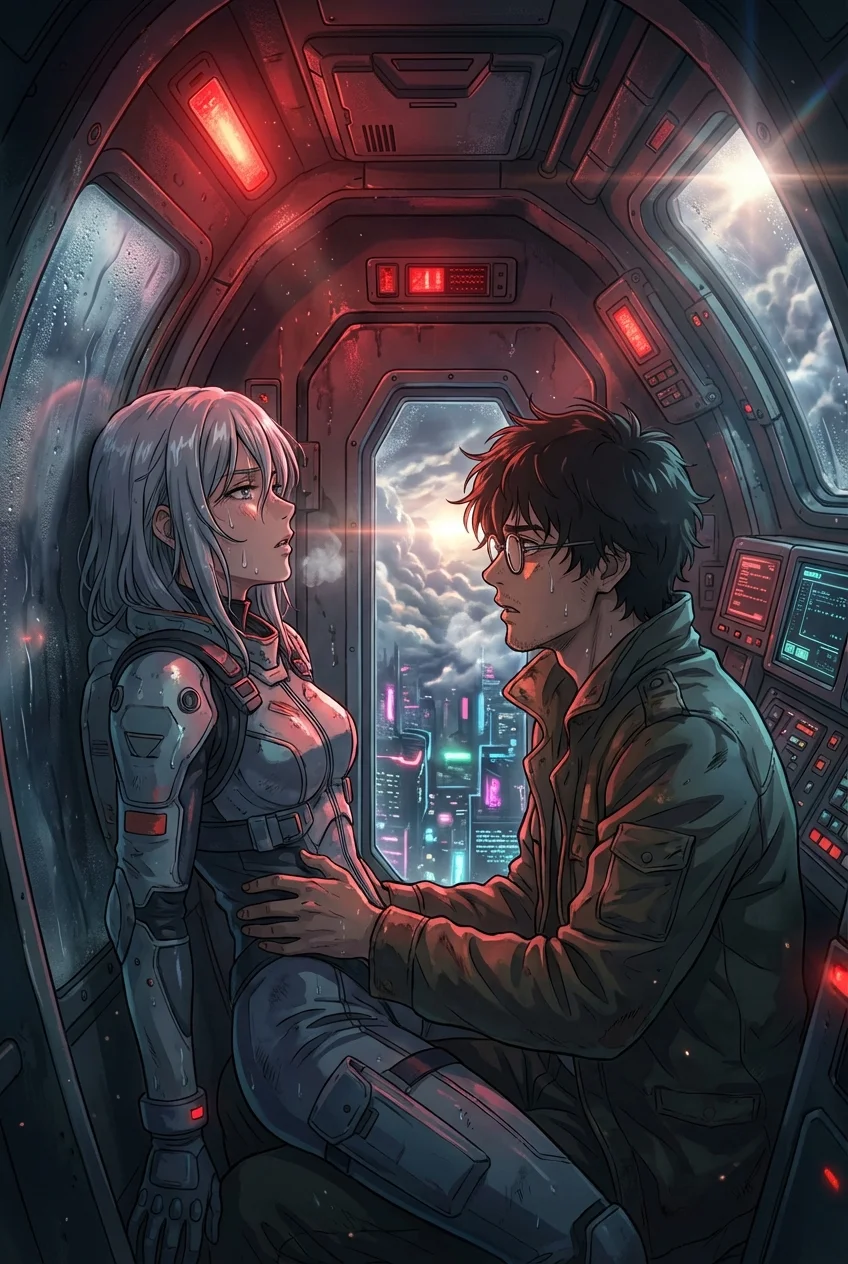

「……咳……っ、はあ、はあ……」

洗面台に吐き出された血塊。

白磁のようなシンクに、鮮血が毒々しい花を咲かせる。

ヴァリスの身体は限界を迎えていた。外の世界の汚染は、シェルターのフィルターさえも貫通し、長年研究を続けてきた彼の内臓を蝕んでいたのだ。

「ヴァリス?」

背後から彼を抱きしめるエリス。

今の彼女に、かつての怯えは微塵もない。その瞳にあるのは、主に対する狂信的な愛と、母性にも似た慈しみだけ。

「エリス……聞きなさい」

口元の血を拭い、震える手で操作パネルに触れる。

「シェルターの封鎖を解除する。……君のDNAなら、外の環境に適応できるはずだ。私が死んだら、ここを出て生き延びろ」

それが、彼なりの最初で最後の「愛」。

人類最後の完全なサンプル。彼女を生かすために、彼は悪魔になり、彼女を育て上げたのだから。

重苦しく響く、ゲートの開放音。

冷たい風と共に、灰色の砂が吹き込んできた。外の世界。自由。

開かれた扉を見つめるエリス。

そして、ゆっくりと首を振った。

「嫌」

「……なに?」

「あなたがいない自由なんて、ただの地獄よ。……私は、あなたの檻がいい」

エリスはヴァリスを押し倒すようにして、その痩せ細った身体を抱きすくめた。

体温が下がっていくのが分かる。いつも冷たかった彼の手が、今は自分よりも温かい。

「馬鹿な……君は、未来へ行くべきだ……」

「私の未来は、ここにあるわ」

エリスは操作パネルを叩き、ゲートを再び閉ざした。

重厚な金属音が、世界を二つに断ち切る。

もう二度と、開くことはない。

彼女はヴァリスの膝の上に乗り、彼の首に腕を回した。

かつて彼に教え込まれた手つきで、彼のシャツのボタンを外し、その胸に耳を当てる。鼓動が、弱く、不規則に打っていた。

「ねえ、ヴァリス。最後に、私を壊して」

恍惚とした表情で、彼のポケットから小さなアンプルを取り出す。

致死性の鎮静剤。

彼女はそれを口に含むと、ヴァリスの唇に口づけ、舌で薬液を移した。

そして残りの半分を、自ら飲み込む。

「……君は、本当に……救いようのない、愚かな……」

途切れる言葉。

ヴァリスの瞳から、一筋の涙が伝う。それは潔癖な彼が初めて流した、人間らしい体液。

視界が白く霞んでいく。

薄れゆく意識の中、エリスは彼と一つになる感覚を味わっていた。

痛みも、恐怖も、孤独もない。

ただ、愛する飼い主の腕の中で、永遠の微睡みへと落ちていく。

静寂に包まれた硝子の部屋。

重なり合った二つの影は、やがて動かなくなった。

それはまるで、滅びゆく世界に捧げられた、最も冒涜的で、最も聖なる彫像のようだった。