第一章 警報と熱狂のクレバス

耳をつんざくようなサイレンの音が、私の理性を粉々に砕いた。

視界を染め上げる非常用の赤い回転灯。それがまるで、私の内側で沸騰する血液の色のように思える。

「エリアC、気圧低下。隔壁閉鎖まで、あと三十秒」

無機質なアナウンスが、月面基地アルテミスの回廊に響き渡る。職員たちが蜘蛛の子を散らすように避難ポッドへ走る中、私は逆方向へ足を向けた。

震える指先が、ポケットの中のマスターキーを弄ぶ。

この時を、待っていた。

この混乱を。この終末のような騒ぎを。

すべては、彼女を捕まえるために。

「主任! 逆だ、そっちは崩落区域だぞ!」

同僚の静止を振り切り、私は配管がむき出しになったメンテナンス通路へと滑り込む。呼吸が荒い。心臓が早鐘を打つ。恐怖ではない。これは、獲物を前にした獣の歓喜だ。

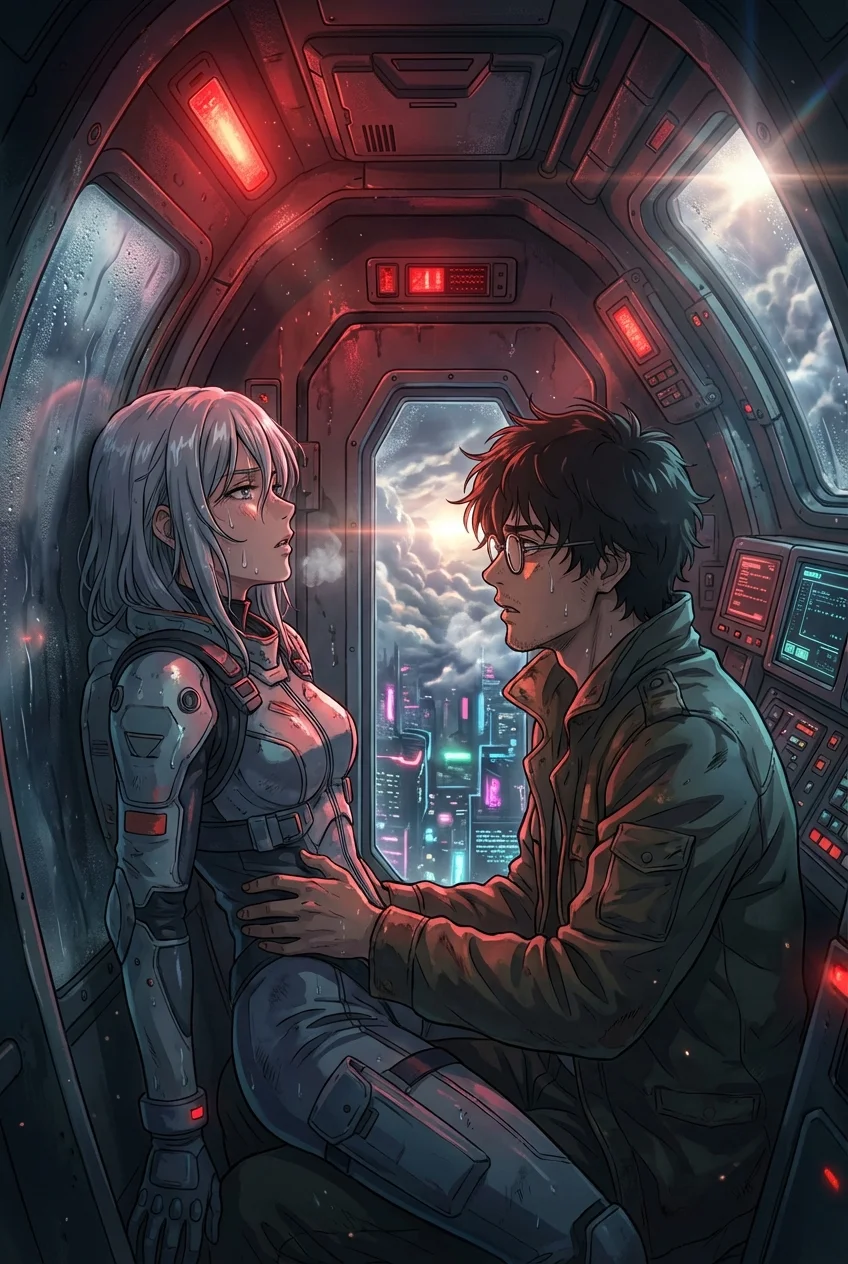

通路の突き当たり、司令室へ続く気密ハッチの前で、彼女は立ち尽くしていた。

セラフィナ。

この月面基地の最高責任者であり、氷の女王。

銀色の髪が、重力制御の乱れでふわりと浮き上がっている。彼女はタブレットを握りしめ、必死にシステムの復旧を試みていた。その眉間の皺さえ、私には至高の芸術品に見える。

「イライアス? なぜここに……早く避難して!」

振り返った彼女の瞳に、私の姿が映る。

その瞳孔が開いているのは、恐怖のせいか、それとも酸素濃度の低下によるものか。

「避難などしませんよ、セラフィナ」

私は彼女の手首を掴んだ。華奢だ。あまりにも細く、折れてしまいそうなほどに。

「あなたを、連れていくんです」

「何を言って……放して! 隔壁が閉まるわ!」

「ええ、閉まりますとも。私がそうプログラムしましたから」

彼女の目が見開かれる。その驚愕の表情が見たかった。

抵抗しようとする彼女の身体を、私は強引に抱き寄せた。分厚い船外活動服越しではない、薄い船内服越しの体温。熱い。火傷しそうだ。

「狂ってる……!」

「狂気? いいえ、これは純粋な演算結果です」

私は彼女を引きずり、壁面に隠された極小の緊急シェルター――定員一名、本来は物資保管庫として使われる狭い空間――のハッチを開いた。

轟音と共に、メインの隔壁が閉鎖される。

外部との通信が途絶え、完全な密室が出来上がる直前、私は彼女と共にその狭い闇の中へと転がり込んだ。

重い金属音が響き、ロックがかかる。

プシュー、と微かな音を立てて、予備電源の薄暗い灯りが点った。

狭い。

あまりにも狭い。

大人一人がようやく体育座りできる程度の空間に、二人の人間が押し込められている。

彼女の背中が壁に押し付けられ、その上に覆いかぶさるように私がいる。

逃げ場はない。

酸素供給ラインも切断されたこの空間にあるのは、今、私たちが肺に溜め込んでいる空気と、わずかな緊急用ボンベだけ。

「イライアス、あなた……どういうつもり?」

セラフィナの荒い息遣いが、私の首筋にかかる。

甘い。

恐怖に歪む彼女の匂いが、何よりも甘美な媚薬となって私の脳髄を犯していく。

「言ったでしょう、セラフィナ」

私は彼女の耳元に唇を寄せ、囁いた。

「月には空気が足りない。だから、分け合う必要があるんです。……永遠に」

第二章 酸素濃度16%の陶酔

「あ……、はぁ……っ」

狭い空間の湿度が、異常な速度で上昇していた。

二人の体温が逃げ場を失い、空気を熱帯のように変えている。

セラフィナの制服は、すでに汗で肌に張り付いていた。透けるような白い肌が、非常灯の赤い光を浴びて艶めかしく光る。

「暑いでしょう? 無駄な代謝は酸素を消費します」

私は彼女の襟元に指をかけた。

「脱ぎましょう。生き延びるために」

「触らないで……っ、反逆罪で、処刑されるわよ……」

彼女の言葉は鋭いが、身体には力が入っていない。酸欠の初期症状だ。思考が鈍り、抵抗する気力が削がれていく。

私はゆっくりと、焦らすように彼女のボタンを一つずつ外していった。

布擦れの音が、静寂の中でやけに大きく響く。

露わになった鎖骨。脈打つ首筋。

汗が珠になって流れ落ちる谷間。

視覚からの情報だけで、私の理性は限界を迎えそうだった。だが、まだだ。まだ足りない。

「見てください、セラフィナ。あなたの心臓、こんなに激しく動いている」

胸元に掌を押し当てると、トクトクと激しい鼓動が伝わってくる。

それは恐怖のリズムか、それとも。

「イライアス……空気が……薄い……」

彼女が喘ぐ。

唇が渇き、小刻みに震えている。

酸素濃度の低下は、人間に奇妙な多幸感をもたらすことがある。恐怖が薄れ、本能だけが剥き出しになる瞬間。

「苦しいですか?」

「……苦しい……でも……」

彼女の瞳が潤み、焦点が定まらなくなっている。

その瞳が、私を求めていた。酸素を求めているのか、私を求めているのか、もはや区別などつかない。

「楽にしてあげます」

私は自分の口に含んだ空気を、口移しで彼女に与えるために顔を近づけた。

唇が触れる。

濡れた感触。

「ん……っ!」

彼女の喉が鳴り、私の唇を貪るように吸い付いてきた。

理性など、この狭い箱の中では無意味な概念だ。

ただ、互いの肺に残った酸素を奪い合う。

二酸化炭素の濃度が上がっていく。

毒された空気を共有するたびに、私たちは深く、深く堕ちていく。

「もっと……」

いつもは冷徹な命令を下す彼女の口から、懇願の声が漏れた。

「もっと、深く……空気を……」

その言葉は、まるで別の行為を強請るかのように響く。

私の指が、汗ばんだ彼女の背中を這う。

滑らかな肌。熱を帯びた肉体。

ここには誰もいない。

監視カメラもない。

法も、倫理も、階級も、真空の彼方に置き去りにしてきた。

あるのは、死と隣り合わせの快楽だけ。

私は彼女の腰を引き寄せ、更なる密着を強いる。

太腿が擦れ合い、濡れた音が狭い空間に反響する。

「イライアス、おかしくなる……頭が、痺れて……」

「いいんです、セラフィナ。思考など手放してしまいなさい。私にすべて委ねればいい」

彼女の身体が弓なりに反り、私の肩に爪を立てた。

痛みと快感の境界線が溶けていく。

私たちはまるで、一つの生命体になろうとするかのように絡み合った。

第三章 事象の地平線、あるいは愛の終着点

意識が、甘い泥の中に沈んでいくようだ。

手足の感覚が遠い。

視界の端が暗く滲んでいるのに、目の前の彼――イライアスだけが、鮮烈な解像度で焼き付いている。

これが、死ぬということなの?

それとも、生まれ変わっているの?

「セラフィナ、愛しています」

彼の声が、鼓膜ではなく、脳に直接響く。

狂気。

そう、彼は狂っている。この状況を作り出したのも、私をここに閉じ込めたのも、すべて彼の歪んだ愛ゆえ。

けれど。

(ああ、なんて心地いいの……)

基地の司令官として、常に完璧を求められ、孤独に耐えてきた日々。

誰にも弱みを見せられず、張り詰めていた糸が、プツリと切れた。

彼だけが、私の「息」を支配している。

彼がいなければ、私は呼吸さえ許されない。

その絶対的な支配が、恐ろしいほどの安心感を私に与えていた。

「私も……」

掠れた声が漏れる。

「私も、あなた無しじゃ……息ができない……」

それは比喩ではなく、物理的な事実であり、魂の叫びだった。

イライアスの瞳が、暗い情熱で燃え上がる。

彼は私の首筋に顔を埋め、脈打つ動脈の上で熱い息を吐いた。

「誓ってください。たとえここから出られたとしても、あなたの呼吸は私のものだと」

「ええ……誓うわ……」

酸素欠乏による幻覚なのかもしれない。

壁が溶け出し、宇宙空間が私たちを包み込んでいるように錯覚する。

星々が回る。

身体の奥底から突き上げるような衝動が、波のように押し寄せてくる。

「あぁっ、イライアス……!」

限界が近い。

命の限界と、感覚の限界が同時に訪れる。

彼は私を逃がさない。

私も、逃げるつもりなどない。

二人の身体は汗と体液で滑り、互いを繋ぎ止める楔のように密着している。

「一緒に堕ちましょう、真空の果てまで」

彼の言葉と共に、強烈な痺れが全身を貫いた。

目の前が真っ白に弾ける。

呼吸が止まる。

世界が消失し、残ったのは互いの体温と、狂ったように高鳴る心臓の音だけ。

(ああ、これが……)

意識が途切れる寸前、私は至上の幸福を感じていた。

この閉ざされた箱こそが、私たちの宇宙。

誰にも邪魔されない、二人だけの永遠の楽園。

警報音は、もう聞こえない。

ただ、愛しい男の荒い呼吸音だけが、私の子守唄のように響いていた。