第一章 値踏みされる肉体、暴走する魔力

膝をついたフローリングの冷たさだけが、今の私を現実に繋ぎ止めていた。

視界の端に映る豪奢なペルシャ絨毯。その向こう側、革張りのソファに深く腰掛ける男が一人。

「顔を上げろ」

低く、腹の底に響くような声。

命令というよりは、天候のように逆らえない響きがあった。

恐る恐る顔を上げると、夜の闇を切り取ったような黒髪と、獲物を射抜く黄金の瞳がかち合う。

国内最強のS級ハンターであり、登録者数一千万人を超えるトップ配信者。

九条蓮爾(くじょう・れんじ)。

画面越しに見ていた「国民の英雄」は、この密室において、飢えた獣の匂いを撒き散らしていた。

「……E級ハンター、天野エマ。魔力適正値は最低ランク。だが『受容体』としての数値だけが異常に高い」

彼が手元のタブレットを放り投げる。

カツン、と乾いた音が広い部屋に響いた。

「借金は五千万。弟の入院費か。……ふん、ありふれた悲劇だな」

「……はい。ですから、どんなお仕事でも……」

震える喉から絞り出した声は、ひどく掠れていた。

事務員募集に応募したはずだった。

けれど通されたのは、彼のプライベートなペントハウス。

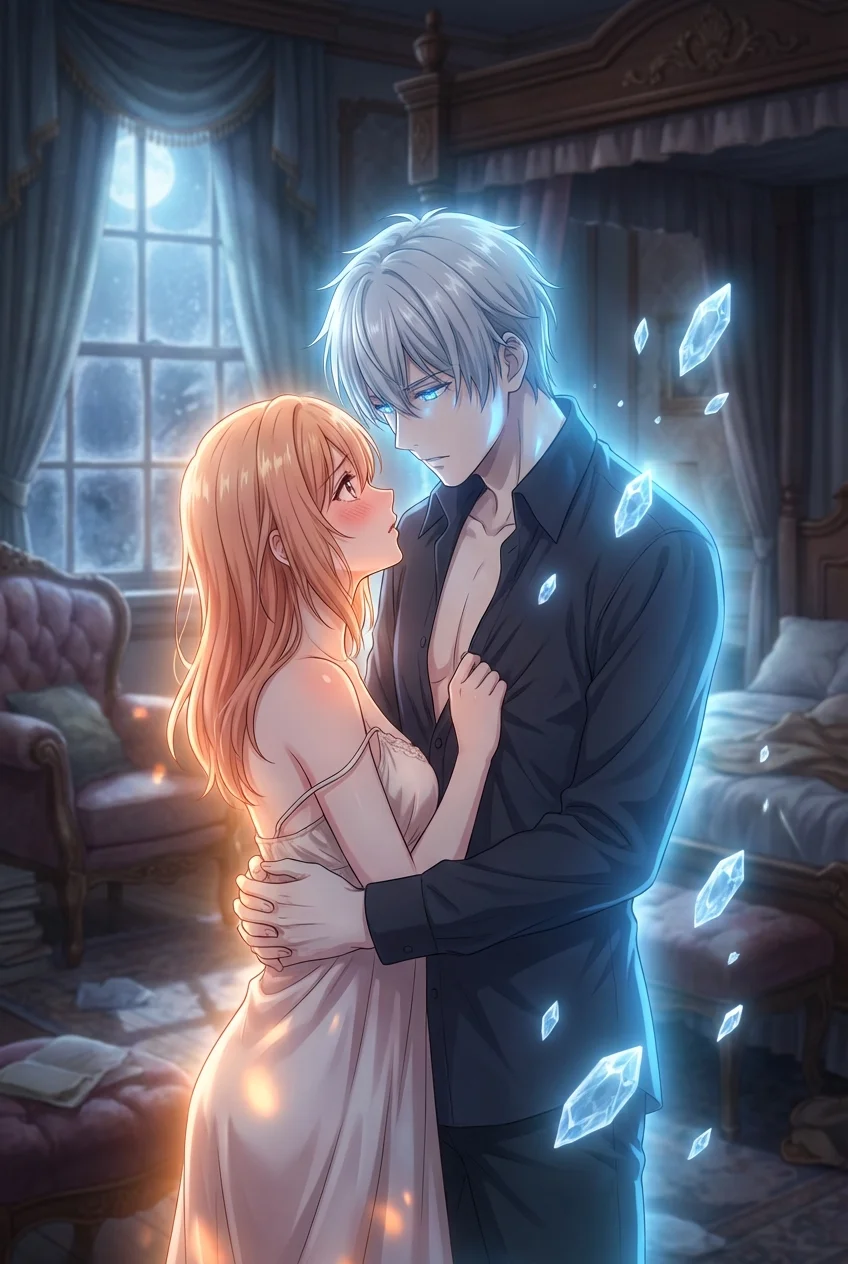

蓮爾が立ち上がる。

それだけで、部屋の空気が圧縮されたかのような圧迫感に襲われた。

彼が近づく一歩ごとに、肌が粟立ち、本能が警鐘を鳴らす。

逃げろ。捕食される。

「どんな仕事でも、言ったな?」

彼は私の前にしゃがみ込むと、無造作に顎を掴んで上向かせた。

熱い。

指先から流れ込んでくる熱量が、尋常ではない。

「俺の『過剰魔力』を処理できる人間を探していた。並の女なら、俺に触れただけで廃人になる」

彼の瞳孔が、爬虫類のように縦に裂けたように見えた。

背筋を冷たい汗が伝う。

「試させてもらおうか。お前が壊れるか、俺の熱を受け止めきれるか」

拒否権などなかった。

彼の顔が近づき、唇が触れ合う寸前、膨大なエネルギーの奔流が私の口内へと押し寄せた。

「ん……っ!?」

キスではない。

これは、侵略だ。

「が、あ……っ、んぐ……ッ!」

熱い。

熱い、熱い、熱い!

口づけられた場所から、溶岩のような粘度を持った「何か」が、喉を焼きながら食道へと流し込まれていく。

それは彼の余剰魔力。

常人なら即死するほどの高濃度エネルギー。

「……いい吸い付きだ」

蓮爾が獰猛に笑い、さらに深く、舌を絡めてくる。

逃げようとする私の後頭部を大きく広げた掌が押さえつけ、逃げ場を封じた。

理性が蒸発する。

身体の奥底、普段は意識もしない魔力回路が、彼から流し込まれる暴虐的な力によって無理やり拡張されていく。

ミチミチ、と。

血管が、神経が、歓喜と悲鳴を同時に上げながらこじ開けられる感覚。

「あ、あ゛っ、……ひグ、ぁ……ッ!」

「飲み込め。一滴も零すな」

鼓膜を打つ命令に、私の身体は裏切り者のように反応した。

苦しいはずなのに、お腹の底が甘く痺れ、もっと欲しいと脈動を始める。

視界が白く明滅する。

彼が流し込んでくるのは、ただの魔力ではない。

支配欲そのものだ。

「……は、ぁ……っ!」

唇が離された瞬間、私は糸が切れた人形のように絨毯に崩れ落ちた。

荒い呼吸を繰り返し、焦点の定まらない目で彼を見上げる。

蓮爾は、口元を親指で拭いながら、満足げに私を見下ろしていた。

「合格だ、エマ」

その言葉は、採用通知ではない。

所有宣言だった。

「今日からお前は俺の専属だ。俺が溢れさせるすべてを、その身体で受け止めろ」

第二章 ダンジョンの深淵、理性の決壊

『九条さん今日も無双すぎワロタ』

『後ろの荷物持ちの女、邪魔じゃ音?』

『E級らしいぞ。コネか?』

『顔だけは良いのにな』

宙に浮くドローンカメラが映し出すコメント欄が、高速で流れていく。

S級ダンジョン『深緑の魔窟』。

私は自分の背丈ほどもある巨大なバックパックを背負い、蓮爾の背中を必死に追っていた。

「おい、遅れるな」

「は、はい……ッ!」

彼はカメラの前ではクールな英雄を演じている。

モンスターを一撃で葬り去るたびに、視聴者数は跳ね上がり、高額な投げ銭が飛び交う。

だが、私だけが知っている。

彼が剣を振るうたびに、その身体の中で制御しきれない魔力が渦巻き、限界まで高まっていることを。

(……溜まってる)

背中越しに感じる彼の殺気が、時折、ねっとりとした情欲を含んだ色に変わる。

そのたびに、私の身体の奥に刻まれた「回路」が疼いた。

昨夜、彼によって無理やり開通させられた、魔力の受け入れ口。

そこが、彼の波長を感じ取って、じゅわりと熱を帯びる。

「……休憩にする」

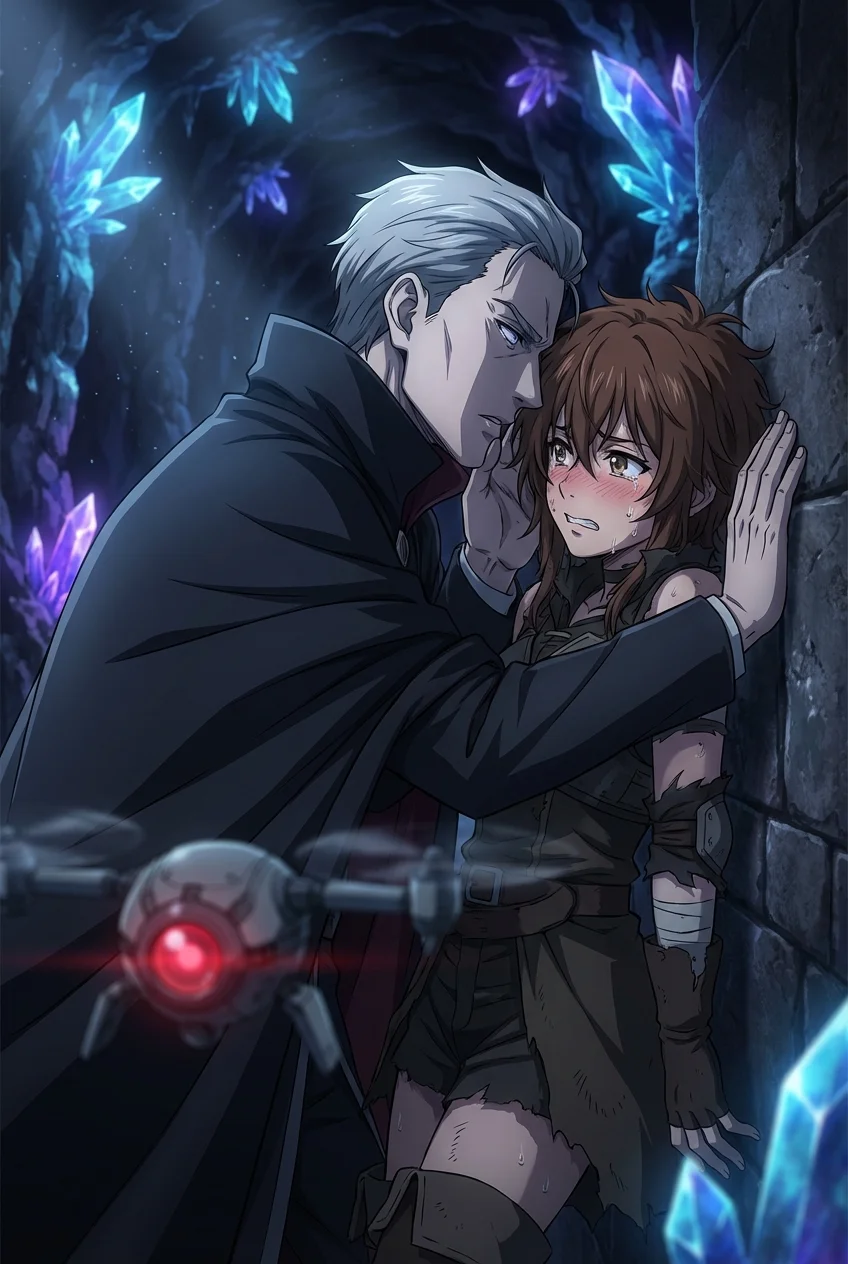

蓮爾が突然、足を止めた。

「え? まだ階層主まで距離が……」

「カメラ、オフ」

彼が短く告げると、ドローンが着地し、配信中のランプが消えた。

その瞬間だった。

「きゃっ……!?」

私の腕が引かれ、近くの岩陰へと乱暴に押し込まれる。

背中が冷たい岩肌にぶつかったのと同時に、蓮爾の熱い身体が覆い被さってきた。

「れ、蓮爾さん……ここ、ダンジョンの中……」

「だからどうした。限界だ」

彼の瞳は、もはや理性的な人間のそれではない。

充血し、渇望に満ちた捕食者の目。

「抑えきれない。……ここで処理する」

「まっ、待っ……んんッ!」

言葉は、彼の唇によって封じられた。

昨夜よりも激しく、荒々しい。

ダンジョンの湿った空気の中で、彼の体温だけが異常に高い。

首筋に熱い吐息がかかり、彼の手が防具の隙間から素肌へと入り込む。

「あ、あっ、だめ、そんなとこ……ッ!」

「うるさい。声が大きいと魔物が寄ってくるぞ」

耳元で囁かれる脅しのような言葉に、逆に背筋がゾクゾクと震えた。

彼の手のひらから、直接皮膚を通して、膨大な魔力が流れ込んでくる。

それはまるで、電流を帯びた蜜。

「ひ、ぐ……ッ、あ、あぁ……ッ!」

私の意思とは無関係に、腰が跳ねる。

彼が流し込んでくる魔力は、私の細胞の一つ一つを犯し、染め上げていく。

許容限界なんて、とうに超えている。

けれど、彼は止まらない。

「エマ、もっとだ。もっと開け。俺のすべてを吸い出せ」

彼は私の身体を、ただの「器」として扱っている。

それなのに。

どうしてこんなに、満たされた気持ちになるのだろう。

彼が必要としているのは私の身体だけ。

それでも、この絶対的な強者が、私がいなければ暴走してしまうという事実が、歪んだ優越感となって脳を麻痺させる。

「……は、ぁ……っ、蓮爾さん、わたし、もう……ッ」

「まだだ。まだ奥まで入る」

彼は私の懇願など聞き入れない。

岩陰の暗がりで、衣擦れの音と、水音のような粘着質な音が反響する。

配信が再開されるまでのわずか十分。

それは、永遠にも似た責め苦と快楽の時間だった。

第三章 崩壊する境界線、永遠の依存

最深部でのボス戦は、熾烈を極めた。

巨大なドラゴンが放つブレスを、蓮爾は魔法障壁で防ぎ切る。

だが、その代償は大きかった。

『うおおお! 九条最強!』

『今の魔法やばすぎだろ』

コメント欄が熱狂する中、私は彼の異変に気づいていた。

最後の一撃を放った直後、彼の方一瞬だけガクリと崩れかけたのを。

「……配信、終了だ」

ボスが光の粒子となって消滅すると同時に、彼は震える手でドローンの電源を強制的に切った。

「蓮爾さん!」

駆け寄ろうとした私の足元に、彼が倒れ込む。

身体中が、高熱を発しているように赤い。

魔力中毒。

自身の強大すぎる力が、肉体を内側から焼き尽くそうとしているのだ。

「は……っ、ぐ……、エマ……」

虚ろな瞳が私を捉える。

いつもの傲慢さは消え、そこにあるのは、渇きに喘ぐ子供のような弱さ。

「くれ……お前を、よこせ……」

「はい、ここにいます。蓮爾さん……」

私は迷わず、彼を抱きしめた。

汗ばんだシャツ越しに、彼の異常な心拍が伝わってくる。

このままでは彼が死んでしまう。

「全部、私に流して。……全部」

私の言葉が引き金だった。

彼は獣のような唸り声を上げると、私をボスの間に残された宝箱の傍へと押し倒した。

「あ゛、あ゛あぁぁぁ……ッ!」

今までとは比較にならない奔流。

ダムが決壊したかのような魔力の濁流が、私の中心を貫く。

痛い。

熱い。

気持ちいい。

矛盾する感覚が脳髄を掻き回す。

私のキャパシティなど、彼の一押しで簡単に飽和した。

それでも、彼は止まらない。

溢れ出した魔力が、私たちの周囲でスパークし、青白い火花を散らす。

「エマ、エマ……ッ!」

初めて、彼が私の名前を必死に呼んだ。

その響きに含まれる執着に、私の心は完全に陥落した。

私は彼のものだ。

この熱に焼かれて死ぬなら、それこそが本望だと思えるほどに。

「……あ、すごい……蓮爾さんの、なか、入って……くる……ッ!」

「離さない。……もう二度と、逃がさない」

彼が私の深奥に楔を打ち込むように、重く、深く、魂ごと繋がってくる。

私の輪郭が溶けていく。

E級ハンターの天野エマはもういない。

ここにいるのは、S級ハンター九条蓮爾の一部。

彼の毒を吸い出し、快楽に変えて彼に返すだけの、愛おしい臓器。

「あ、アあッ! 壊れ、ちゃう……頭、おかしくなるぅ……ッ!」

「壊れろ。俺色に染まりきれ」

絶頂は一度では終わらない。

波状攻撃のように押し寄せる快感の波に、私は何度も意識を飛ばし、そのたびに彼の熱い唇によって現実に引き戻された。

広いダンジョンの最奥。

誰にも見られない聖域で、私たちは互いを貪り続けた。

帰還の魔法陣が輝き始めた頃、私はもう、自力では指一本動かせなくなっていた。

蓮爾は、完全に精気を取り戻した顔で、ぐったりとする私を軽々と抱き上げる。

「帰るぞ、エマ」

その声は、以前の冷徹な響きとは違う。

自分の所有物を愛でるような、粘着質な甘さを孕んでいた。

「……はい、ご主人様……」

無意識に漏れた言葉に、彼は満足そうに目を細め、私の首筋に所有の印(キスマーク)を深く刻み込んだ。

もう、普通の生活には戻れない。

あのペントハウスという檻の中で、彼に魔力を注がれ続け、理性を溶かされる日々が待っている。

けれど、その未来を想像しただけで、私の身体の奥は、だらしなく濡れてしまうのだった。