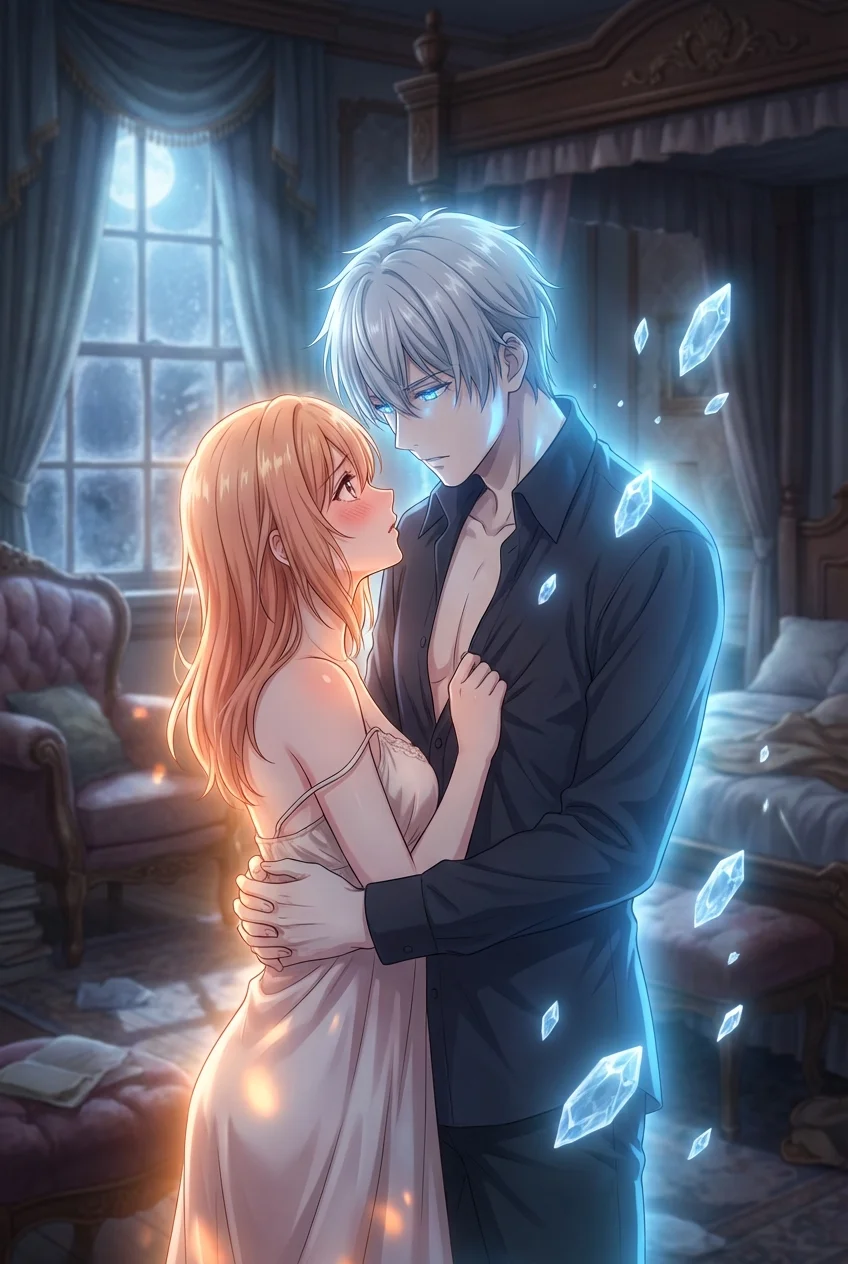

第一章 凍てつく契約

「……寒いか?」

低く、地を這うようなバリトンボイスが鼓膜を震わせた。

私は豪華な寝台の端で、薄いシルクのネグリジェ一枚で震えていた。

窓の外は吹雪ではない。初夏だというのに、この部屋だけが異常に冷え切っているのだ。

目の前に立つのは、ヴァレリウス・フォン・アイスバーグ公爵。

『氷の魔公爵』と恐れられる、私の夫だ。

「い、いえ……大丈夫、です」

嘘だ。

吐く息が白く濁るほどの冷気。

彼の銀色の髪は月光を吸い込んだように輝き、その蒼氷のような瞳は、私を値踏みするように見下ろしている。

「強がるな。震えているぞ」

彼が一歩近づくたび、足元の絨毯がピキピキと音を立てて霜に覆われていく。

彼には呪いがかかっていた。

触れるものすべてを凍らせ、彼自身の心臓さえも氷漬けにする呪いが。

「さあ、こちらへ。エララ」

命令口調。

けれど、そこには切迫した響きが含まれていた。

私はおずおずと彼に歩み寄る。

私の体は、生まれつき異常なほどの高熱を帯びていた。

『呪われた高熱』と蔑まれてきたこの体質こそが、彼が私を莫大な結納金で買い取った理由。

彼が生きるために必要な、『熱源』としての契約結婚。

「失礼する」

ヴァレリウス様の手が、私の頬に触れた。

「っ……!」

冷たい。

まるで氷塊を押し当てられたような衝撃に、背筋が跳ねる。

しかし、次の瞬間には、私の肌の熱が彼の指先を溶かし、ジュッという幻聴が聞こえそうなほどの温度差が、奇妙な快感となって脳髄を駆け巡った。

「ああ……温かい」

彼は陶酔したように目を細め、そのまま私の腰を乱暴に引き寄せた。

触れ合う面積が増える。

私の高熱と、彼の極寒が混ざり合う。

ただ抱き合っているだけなのに。

温度差が生む対流が、全身の感覚を鋭敏に研ぎ澄ませていく。

「もっとだ。もっと熱を寄越せ」

彼の顔が近づき、冷たい唇が私の首筋に吸い付いた。

「ひっ……ぁ……」

理性が蒸発する音がした。

これは治療だ。

彼の命を繋ぐための、医療行為に過ぎない。

そう自分に言い聞かせても、私の体は正直だった。

冷やされることで逆に燃え上がる内側の熱。

彼の冷たい舌が鎖骨をなぞるたび、私は溺れた魚のように口を開けて喘いだ。

「エララ、お前の肌は……極上だ」

耳元で囁かれる吐息さえも冷たい。

けれど、その言葉の熱量は、私の心を焦がすのに十分すぎた。

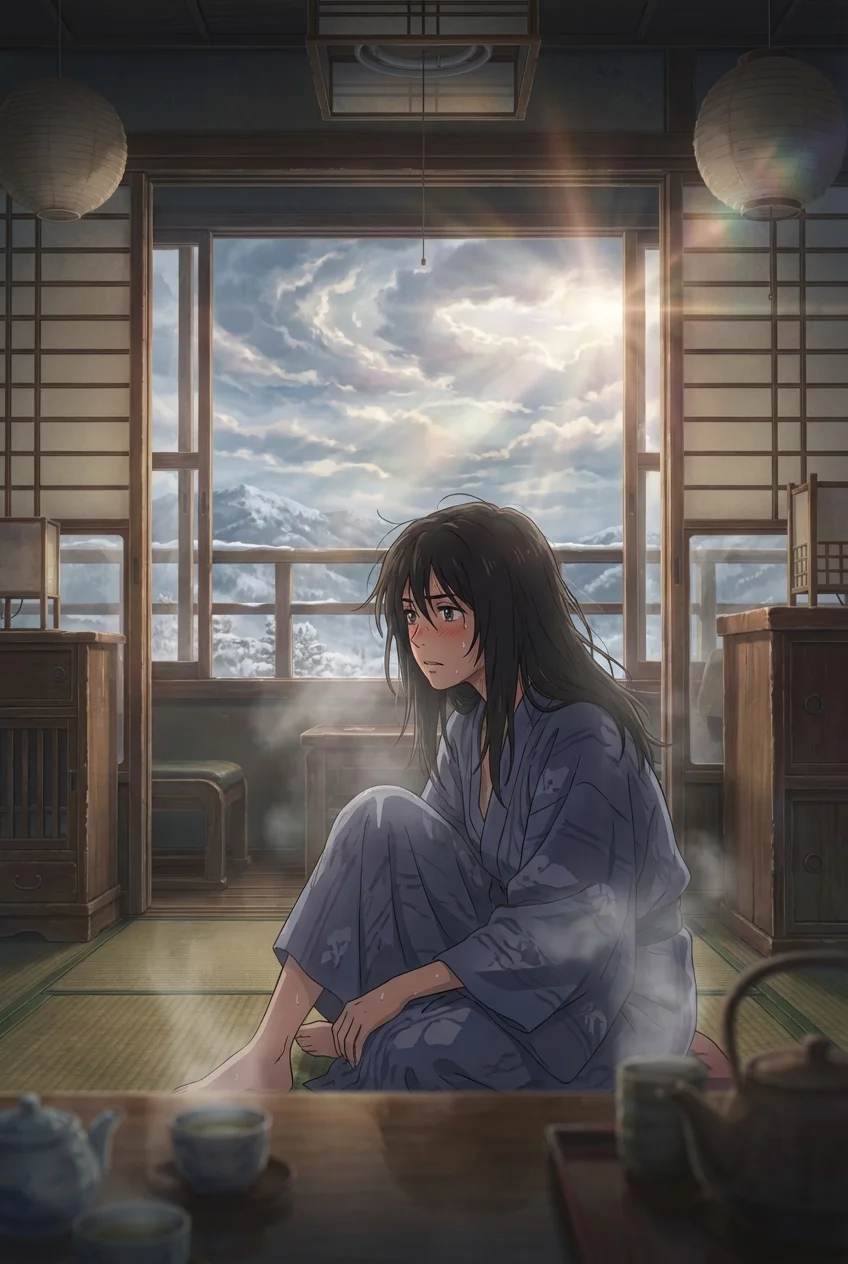

第二章 支配と依存

契約結婚から一ヶ月。

『治療』は、夜ごと過激さを増していた。

「……逃げるな」

執務室の机の上。

書類が散乱する中、私はヴァレリウス様に押し倒されていた。

「だ、だめです……誰かが来ます……」

「誰も入れない。この部屋の扉は凍り付かせた」

彼は私の抵抗など意に介さず、ドレスの背中の紐を指先で弾き飛ばした。

布がはらりと落ち、剥き出しになった背中に、彼の手のひらが這う。

「んっ、ぁあっ!」

冷たい。

骨の髄まで凍みるような冷たさが、背骨を駆け上がり、脳を痺れさせる。

「ここか? 熱が溜まっているのは」

彼は私の反応を楽しむように、特に熱い太ももの内側へと手を滑り込ませた。

「や、あっ、そこは……!」

「熱いな。火傷しそうだ」

言葉とは裏腹に、彼の手つきは執拗だった。

冷たい指が、私の最も柔らかく、熱を帯びた秘所を弄る。

温度差による刺激は、通常の愛撫の何倍もの破壊力を持っていた。

彼の指が動くたび、私は熱病に浮かされたように腰をくねらせ、彼の冷たいワイシャツにしがみつく。

「ヴァレリウス様……おかしく、なる……」

「おかしくなればいい。お前の熱で、私の理性を焼き尽くしてくれ」

彼は私の唇を塞いだ。

口内に入り込む冷気。

舌が絡み合うたび、互いの唾液が冷たさと熱さを行き来し、甘い痺れを生み出す。

最初は、彼が生きるために私の熱を求めているのだと思っていた。

けれど、最近の彼の瞳には、それ以上の色が宿っている。

飢餓感。

独占欲。

そして、底知れぬ執着。

「お前が他の男に微笑むだけで、私はこの屋敷ごと全てを氷漬けにしたくなる」

彼は私の耳朶を甘噛みしながら、低く唸った。

「お前の熱は私だけのものだ。一滴たりとも、外には漏らさない」

その言葉は、愛の告白というよりは、呪いの宣言に近かった。

けれど、その重く冷たい鎖に繋がれることに、私はどうしようもない歓びを感じ始めていた。

私の高熱は、彼に冷やされるためにある。

彼の極寒は、私に溶かされるためにある。

私たちは、互いの欠落を埋め合わせるパズルのピースのように、離れられなくなっていた。

第三章 融解する夜

その夜、王宮で開かれた夜会は、文字通り凍りついた。

私がふと、隣国の王子にダンスを申し込まれ、手を取られそうになった瞬間。

会場のシャンデリアが破裂し、床が一瞬にして氷原へと変わったのだ。

「……私の妻に、気安く触れるな」

ヴァレリウス様の怒りは、物理的な冷気となってホールを制圧した。

彼は私を抱き上げると、周囲の視線など一顧だにせず、そのまま屋敷へと転移魔法で戻った。

そして今。

私たちは寝室のベッドの上にいる。

「……お仕置きが必要だな」

彼はいつになく余裕のない表情で、私の衣服を剥ぎ取った。

露わになった肌が、外気ではなく、彼から発せられる怒りの冷気で粟立つ。

「ヴァレリウス様、あれは……!」

「黙っていろ」

反論は、彼の冷たい唇によって封じられた。

先ほどまでの優雅さはどこへやら、彼は飢えた獣のように私を貪る。

「熱い……もっとだ、もっと奥まで……」

彼の手が、執拗に私の深淵を割り開く。

準備など待っていられないと言わんばかりに、彼は自身の存在を押し付けてくる。

「ひぐっ……!」

異物感と共に、強烈な冷気が体内に侵入してくる。

私の内側はマグマのように熱く、彼は氷河のように冷たい。

その二つが直接触れ合った瞬間、魂が白く爆ぜるような感覚が私を襲った。

「あ、ああああっ!」

「……すごい。中が、こんなに熱いなんて」

彼は苦しげに、けれど恍惚とした表情で私を見下ろした。

「溶ける……私の芯まで、お前に溶かされていく……」

ゆっくりと、しかし確実に、私たちは一つになっていく。

彼が動くたび、体内の粘膜が冷気で引き締まり、それを私の熱が必死に温めようとして締め付ける。

この矛盾した刺激が、永遠とも思える快楽の螺旋へと私を引きずり込む。

「エララ、愛している……」

普段は冷徹な彼が、なりふり構わず私にすがりついている。

氷の公爵が、ただ一人の女の熱に焦がれ、理性を手放している。

その事実に、私の征服欲と被虐心が同時に満たされる。

「私も……私もです、ヴァレリウス様っ!」

私は彼の背中に爪を立てた。

冷たい肌に赤い痕が刻まれる。

「もう、離さない」

彼は私の最奥を穿つように、激しく、深く打ち付けた。

「お前が死ぬまで、いや死んでも、この魂ごと氷漬けにして、私のそばに置いておく」

それは狂気。

けれど、なんと甘美な狂気だろう。

視界が白く明滅する。

快楽の波が押し寄せ、私の思考は完全に粉砕された。

冷たい楔に貫かれながら、私は熱い涙を流す。

もう二度と、この氷の檻から出ることはできない。

そして、出たいとも思わない。

彼が私の熱をすべて飲み干し、私が彼の冷たさをすべて受け止めるまで。

この夜は、永遠に終わらない。

窓の外では、季節外れの雪が降り始めていた。

けれど、この部屋の中だけは、愛という名の熱病で、焼けつくように暑かった。