第一章 濁流と静寂

「……香月、この書類に不備がある」

頭上から降ってきた声は、凍てつくように冷たく、そして恐ろしいほどに透き通っていた。

私は顔を上げる。

肺腑を締め上げるような腐臭が、一瞬にして凪いだ。

同僚たちが発する粘着質な硫黄の臭いも、纏わりつく甘ったるい桃色の靄も、彼が現れた瞬間に霧散する。

そこに立っていたのは、私の直属の上司、桐島 蓮。

彼の周囲だけが、世界から鋭利な刃物で切り取られたように「無」だった。

私の五感を犯し続ける他人の感情の残滓が、彼にだけは存在しない。

完全なる透明。

吸い込まれそうな真空。

それは、感情の濁流に溺れ続ける私にとって唯一の酸素であり、同時に底知れない深淵でもあった。

「……申し訳ありません、すぐに」

震える指先で書類を受け取ろうとすると、彼の大きな手が、私の手首をふわりと包み込んだ。

ひやりとした革の時計バンドの感触。

対照的に、指の腹からは皮膚を焦がすような熱が伝わってくる。

「顔色が悪いな」

桐島室長は目を細め、親指で私の手首の内側、脈打つ動脈をゆっくりとなぞった。

ぞくり、と背筋に電流が走る。

彼の感情は見えない。

けれど、その透明な空間の奥で、何かが飢えた獣のように蠢いている気配だけが肌を刺す。

彼の胸ポケットから、銀色の名刺入れが覗いていた。

埋め込まれたブラック・オパールが、ドクン、と脈打つように紅く明滅する。

「……室長、ここじゃ」

「ここじゃなければ、いいのか?」

彼は私の耳元に唇を寄せ、吐息だけで言葉を紡ぐ。

その湿った熱気が、耳の裏から首筋へと這い降りていく。

オフィスの空気が軋む音がした。

遠くで観葉植物の葉が、異常な速度でねじれながら伸びていくのが視界の端に映る。

桐島室長の指が、少しだけ力を込めて私の脈拍を確かめる。

「君の心臓、うるさいくらいに鳴っている」

「……誰のせいだと」

「さあな」

彼が薄く笑った瞬間、室内の温度が一度、ガクリと下がった。

第二章 焦燥の旋律

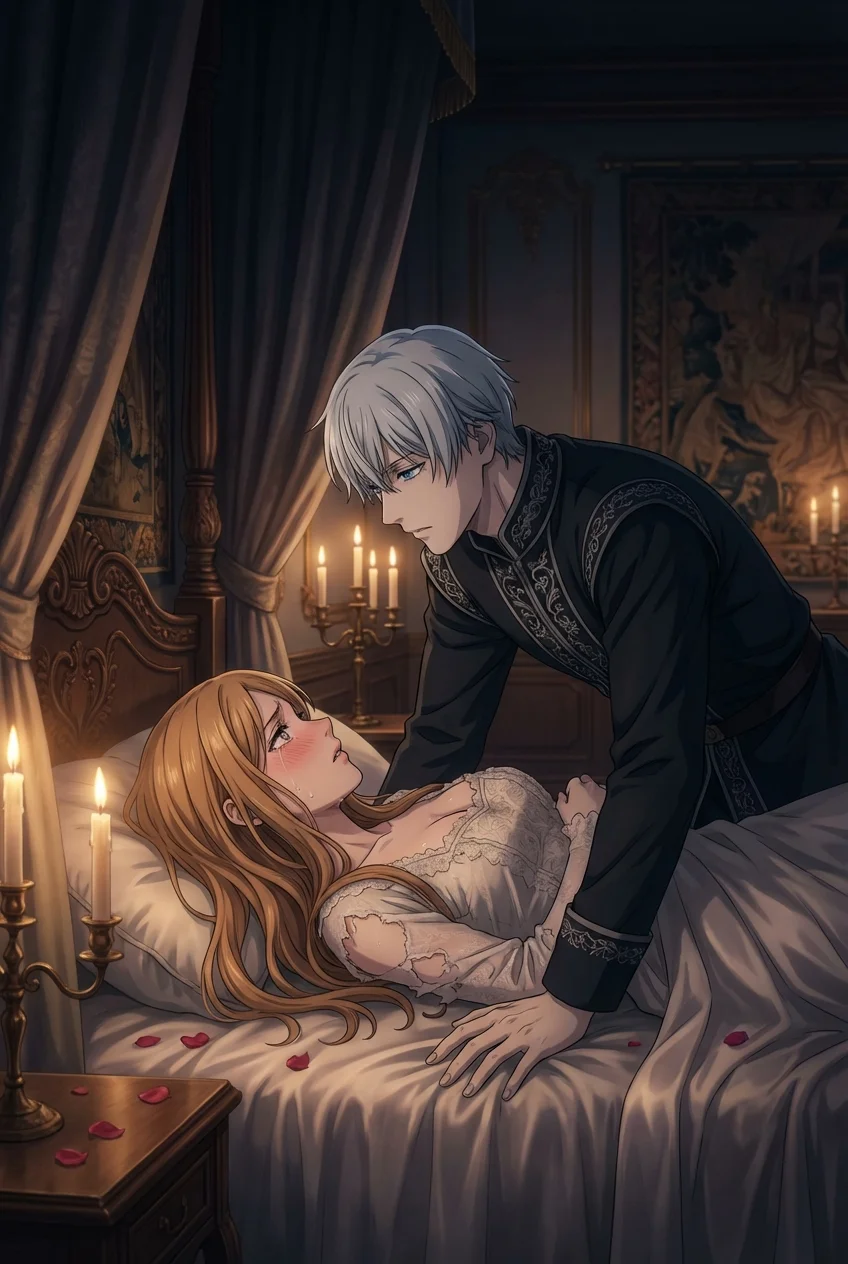

深夜二時。

都市が眠りについても、アストラル・ワークスの最上階だけは異様な熱を孕んで覚醒していた。

「……空調の音が、変です」

キィィィィィン……。

天井の排気口から、まるで機械が悲鳴を上げているような高周波音が響いている。

「気にすることはない。世界が俺たちに共鳴しているだけだ」

桐島室長は私の足の間に身体を割り込ませ、両手でデスクの縁を掴んで私を閉じ込める。

逃げ場はない。

いや、逃げたくなどなかった。

極彩色の感情に塗れた世界で、彼という「虚無」だけが、私を浄化してくれる。

その欠落に触れたくて、私はどうしようもなく彼を求めていた。

「あ……っ」

首筋に、熱い舌が這う。

私のブラウスのボタンが弾け飛び、床に転がる乾いた音が響く。

「葵」

彼が私の名を呼ぶ。

その声は低く、溶けた鉛のように重く、私の理性の堤防を決壊させる。

「君の中にある色彩を……俺の空っぽな器に注ぎ込んでくれ」

彼の手がスカートの裾から滑り込み、タイツ越しに太腿を撫で上げる。

その手つきは緩慢で、執拗で、こちらの輪郭を確かめるように優しい。

熱い。

彼が触れる場所すべてが発火しそうだ。

私の中から溢れ出す情動が、可視化された粒子となって部屋中に満ちていく。

デスクの上のペンがひとりでに転がり、モニター画面には砂嵐のようなノイズが走り始めた。

私たちの感情をエネルギーとして貪るこの空間が、許容量を超えて軋んでいる。

「室長……もう……」

「まだだ。ここで焦がれていろ」

彼は残酷なほど冷静に、けれど指先だけは情熱的に、私の秘められた熱の芯をなぞった。

布一枚隔てただけの、もどかしい接触。

核心には触れない。

けれど、その「寸止め」が、私の頭をおかしくさせる。

バチッ、バチチッ!

突如、壁のサーバーランプが一斉に赤く点灯し、警告音のようなノイズが走った。

空間が、私たちの結合を拒絶しようとしている。

「……無視しろ」

桐島室長は私の瞳を覗き込む。

その胸ポケットで、名刺入れが高熱を帯び、スーツの生地を焦がし始めていた。

ブラック・オパールが、今や狂ったように七色に脈打ち、崩壊の時を待っている。

第三章 飽和する境界線

「見ろ、葵。この光景を」

桐島室長が私の顎を掴み、無理やり顔を上げさせる。

彼越しに見える窓ガラス。

そこに映っていたのは、夜景ではない。

空間そのものが歪み、オーロラのような光の渦が暴れまわっていた。

私の極彩色と、彼の虚無が衝突し、現実を侵食しているのだ。

「あなたの……中が……見たい」

私はあえぎながら、彼の瞳を覗き込む。

いつもなら空っぽの透明な場所。

そこに、初めて「色」が見えた。

それは黒。

すべてを飲み込み、すべてを生み出す、原初の闇の色。

「俺には色がないんじゃない。すべてが混ざり合って、黒く濁っていただけだ」

彼は自嘲気味に笑うと、私の唇を塞いだ。

言葉など不要だった。

呼吸すら邪魔だった。

互いの存在を確かめ合うように、唾液を、熱を、魂を交換し合う。

彼の手が、私の最も柔らかい場所へ侵入する。

とろりと溶け出した蜜に、彼の指が触れた瞬間、私の背中が弓なりに反った。

「んんっ、ぁあ……ッ!」

「ここか? ここが空いているのか?」

「はい……っ、埋めて、桐島さん……!」

「ダメだ。まだ足りない」

彼は指を動かしながら、焦らし続ける。

快楽の波が押し寄せては引き、そのたびに渇望が鋭く尖っていく。

身体の奥が疼いて、どうにかなりそうだ。

もっと深く。

個という殻を破って、彼と一つになりたい。

その欲望だけが、私の存在すべてを塗りつぶしていく。

パキリ。

名刺入れのオパールに亀裂が入る音がした。

オフィスの照明が、激しく明滅を始める。

「もう……壊れてもいい……」

私は彼の首に腕を回し、汗ばんだシャツ越しに背中へ爪を立てた。

理性のタガが外れ、本能が叫ぶ。

「ああ……俺もだ」

彼が私の片足を肩に担ぎ上げる。

そして、火傷しそうなほどの質量を持った熱源を、私の潤んだ最奥へとあてがった。

「溶け合おう、葵」

彼が腰を沈める。

その瞬間。

第四章 ゼロ・ポイント

ゴオオオオオオオオ――ッ!!

世界が裂けるような轟音と共に、すべての照明が爆ぜ飛んだ。

完全な暗闇。

視覚も、聴覚も、遮断される。

けれど、感覚だけが異常なほど鮮明だった。

肉体的な結合を超えた、魂の核が触れ合う感触。

彼が私の中に入ってくる。

物理的な肉体を超えて、私の精神のヒダの奥深くまで、彼の「黒」が浸透してくる。

「あ、あぁぁぁぁぁぁッ……!!」

声にならない絶叫。

それは苦痛であり、極上の快楽でもあった。

私の色彩が、彼の虚無に飲み込まれていく。

私が私でなくなっていく。

記憶が、感情が、名前さえもが、高熱の炉で溶かされ、彼の中で再構築されていく。

暗闇の中で、私たちはきつく抱きしめ合ったまま、螺旋を描いて落ちていく。

どこまでも深く。

重力さえ届かない、事象の地平線へ。

(愛してる)

(憎らしいほどに)

(壊したい)

(満たされたい)

無数の思念が直接脳内に流れ込み、スパークする。

彼の孤独。

彼の執着。

彼が隠し続けてきた、世界への復讐心。

すべてが私の中に流れ込み、私のすべてが彼の中に流れ込む。

境界線が、溶ける。

二つの魂が、一つの巨大なエネルギーの塊となって、このシステムそのものを食い破る。

「……葵……」

遠くで、愛しい声が聞こえた気がした。

そして、私の意識はホワイトアウトした。

終章 空白の神話

朝の光が、粉塵舞うオフィスに差し込んでいた。

私はゆっくりと目を開ける。

見慣れた場所。

しかし、何かが決定的に違っていた。

爆風が吹き荒れたように散乱した書類。

蜘蛛の巣状にひび割れた窓ガラス。

そして、完全に焼き切れたサーバーから立ち上る、鼻をつく焦げた匂い。

私は床に横たわっていた。

隣には、一人の男が眠っている。

端正な顔立ち。

黒髪が額にかかっている。

誰だろう。

名前が思い出せない。

自分の名前さえ、靄がかかったように曖昧だ。

けれど、不思議と不安はなかった。

身体を起こそうとすると、カラン、と何かが床に落ちた。

銀色の名刺入れ。

その表面には大きな穴が空き、かつて嵌め込まれていた石は塵となって消え失せている。

男が目を覚まし、身体を起こす。

彼の瞳と、私の瞳が合う。

そこにはもう、かつての「色」を見る呪いも、彼を包んでいた凍えるような「虚無」もなかった。

ただ、どこまでも透き通った、生まれたてのような静寂があるだけ。

ふと、生き残った一台のモニターが明滅しているのに気づいた。

「……きれい」

思わず声が漏れた。

画面には、見たこともない複雑で美しい幾何学模様が描画されていた。

それは数式のようであり、新しい建築デザインのようでもあり、あるいは生命の設計図のようにも見えた。

私たちが昨夜、互いの魂を擦り合わせて生み出した火花。

その痕跡が、新しい世界の「種」として、そこに結実していたのだ。

男が手を差し伸べてくる。

私は迷わずその手を取った。

指と指が絡み合う。

伝わる体温だけが、私たちがかつて一つだったことを証明する唯一の記憶。

私たちは立ち上がる。

言葉は交わさなかった。

交わす必要がなかった。

ただ、繋いだ手の中に確かな熱を感じながら、私たちは荒廃したオフィスを後にする。

二人の愛が世界を変えることになる未来へ向かって、ゆっくりと歩き出した。